虻

一類中、大型昆蟲

虻屬虻科(Tabanidae),是一類中、大型昆蟲,俗稱“牛虻”或“瞎虻”。它對人的危害主要是叮吸人血,被刺叮處常出現局部紅腫、疼痛、奇癢以及炎症與繼發性感染。虻可作為羅阿絲蟲病的媒介,還能機械性傳播野兔熱和炭疽病。

虻 (meng) 9畫

部首:蟲 6畫

寫法:méng, 筆順:251214415 五筆編碼:jyn jynn

相關:查找同拼音(meng)的漢字 查找同部首(蟲)的漢字

虻 蝱 méng 【名】

虻科的各種大而強壯、飛行迅速的雙翅蠅。成蟲像蠅,生活在草叢,吮吸人獸的血液〖horsefly〗

蝱,嚙牛飛蟲也。從雙蟲,亡聲。

博牛之蝱不可以破蟣虱。——《史記》

又如:虻蚊(蚊虻);虻翅(指剛萌生的極為細小的樹葉。如虻之翅,故稱)

箭的一種〖arrow〗。如:虻矢(短箭名);虻飛(箭名)

虻

成蟲體長6~30mm,粗壯,呈棕褐色或黑色,多有較鮮艷色斑和光澤,體表多細毛。

頭部寬大,等於或寬於胸部。複眼明顯,多具金屬光澤。雄虻兩眼相接;雌虻兩眼分離。觸角多為3節,第三節有3~7個環節。雌虻為刺舐式口器,取食時刺破皮膚由唇瓣上的擬氣管吸血。翅寬,透明或具色斑。足粗短。腹部可見7節,其顏色和斑紋是分類依據,第8~11節演化為外生殖器。

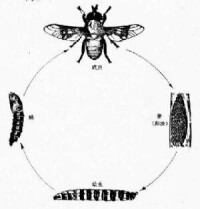

虻生活史

卵:多呈紡錘形,長1.5~2.5mm,黃白色。常以200~500粒卵集成堆或形成塊,多見於稻田、沼澤、池塘邊的草葉或小枝上。約1周孵化為幼蟲。

幼蟲:為細長紡錘狀,兩端尖,淡黃色。有6~10齡,體長自2~4mm至22~25mm,腹部第1~7節有疣狀突起,尾部有長呼吸管和氣門。幼蟲以小型動物為食,幼蟲期可長達數月至一年以上。成熟幼蟲移至干土中化蛹。

蛹:為裸蛹,可見明顯的頭胸部和腹部。早期呈黃棕色,而後漸暗。經1~3周羽化。

雄虻以植物汁液為食,雌虻吸血,主要刺吸牛、馬、驢等大型家畜的血,有時也侵襲其他動物和人。虻白天活動,以陽光強烈的中午吸血量最為活躍。有時在幾個動物體表連續叮刺吸血,該習性在疾病的傳播上具有重要意義。成蟲棲息於草叢樹木中,多見於河邊植被上。虻的飛翔能力很強,每小時可飛行45~60km。

我國北方虻的活動季節在5月中旬至8月下旬之間,以7月份為高峰。一般雄虻的壽命僅幾天,雌虻可存活2~3個月。虻以幼蟲越冬,常在堤岸3~25cm深的土層中。

虻類和其他吸血昆蟲一樣,只有雌虻才吸血。雌虻口器甚發達,上、下顎及口針都極鋒利而發達。每當吸血時,首先用這三件利器劃破動物的皮膚,使血液滲出,即使堅韌的牛皮也無從倖免。血液流出后,再由唇瓣上的擬氣管將血吸進體內。虻很貪食,一般虻一次可吸血20~40mL,特大型的種類甚至一次可吸血200mL。所以一群虻在叮咬牲畜時,常使牛馬渾身血跡斑斑而狼狽奔逃。

由於叮咬后的傷口在蛇類唾液的刺激下常形成腫包、疼痛,所以對家畜騷擾性極大,據統計乳牛可因虻的叮咬使產奶量下降11%~15%,高者可達19%~25%。虻除了能傳播馬傳染性貧血病外,還可傳播其他很多種重要的人、畜疾病,如印度、泰國、馬來西亞及中國台灣等地流行於牛、犬之間的蘇位病,此病20世紀50年代也曾在我國西北駱駝身上發生,造成的損失很大。此外虻還可機械傳播大家熟悉的炭疽病,另如在世界上傳播較廣的野兔熱、絲蟲病,馬的腰麻痹病、脫拉病、睡眠病、拿干拿病、蘇阿魯病、媾疫病、大腦炎、小泡牲口炎等等。

在稻田區,虻幼蟲叮咬人的手腳,輕者可產生傷口或腫塊,重則引起繼發感染;成虻叮咬人體可引起蕁麻疹樣皮炎,國內曾有幾例虻叮咬引起休克的報道。虻傳播家畜的錐蟲、血孢子蟲、梨漿蟲等原蟲病,傳染性貧血病毒以及人畜共患的土拉弗氏菌病和炭疽等細菌性疾病。此外,可傳播流行於非洲的人猴共患羅阿絲蟲病。

虻

由於虻在自然界孳生地區廣大,飛翔力又強,此地雖然有所防護,而由其他地區飛襲過來的虻則照樣可以為害,所以治虻必須採取綜合措施,才能有較滿意的效果。

有研究者發現,利用一種叫DETA的高效驅避劑噴在牛、馬體上,

虻

人類在觀察、研究此類的生活中,發現自然界有一些昆蟲是虻的天敵,這些天敵對虻類有一定的殺滅作用,是抑制它們數量增長的因素之一,人們利用這些天敵來消滅虻類,也是對其防治的重要方法之一。黃胸黑卵蜂可將卵產在虻類卵中,使虻在未發育為幼蟲時即夭折於卵中。據觀察對土灰虻卵的寄生率可達23%~34%,赤眼蜂也可寄生於虻類卵中。蜂虻的幼蟲專門以虻的幼蟲和蛹為自己的食物,其效率可達15%-20%。有些金小蜂則將自己的卵產於虻類的幼蟲體內,結果虻的幼蟲便被吃空身體而死亡。有一些線蟲則直接寄生於成虻體內或蛹內,有時在一隻虻體內可發現有五六條線蟲。據觀察一種叫鐵線蟲的寄生者對虻的寄生率達5%~6%。有一些絨蟎的稚蟎也可寄生於成虻體內。此外有些真菌也可感染虻類生病而死亡,如有些地區虻被真菌感染率達28%。如經人類有意對此散布則常可高達75%。其他一些捕食虻昆蟲如胡蜂、食蟲蛇、蜻蜓及很多寄生性昆蟲如青蜂、寄生蜂等均可致虻類於死地。所以利用生物防治法防治虻類,前途極為樂觀。

1 牛虻

外形特點東北林區俗稱“瞎碰”或“瞎虻”,頭大,半球形,或略帶三角形。複眼很大,某些雄蟲接眼式或離眼式;棵出或常有毛,常有綠紅及其他金屬閃光;單眼有時消失。觸角有長、有短,多向前伸出,基部二節分明,端部3~8節癒合成角狀。口器適於刺螯及吸收。下顎闊葉狀;下顎須2節,片狀有毛;上顎強大;下唇或喙直而短或有細長者。胸大有毛。翅大透明,或著色彩。亞緣室二個,后室五個,基室大形,臀室一般封閉,前緣脈圍繞全翅緣,腋瓣大形。足強壯,脛節有時扁闊,中脛有二距,后脛有時缺距,有爪墊及爪間突。腹部寬有毛,扁形、7節,交尾器隱蔽。卵長針狀,產疊成塊並蓋以膠質,易被黑卵蜂類所寄生,往往被誤認為三化螟卵塊。

生活習性

幼蟲稀陸生,一般為水生或半水生,紡錘形。除一小頭外,11節。每節有一隆起環,以便移動,末端有一呼吸管。肉食性,捕食小動物。

成蟲白天活動,以午時為活動高峰。善飛翔。池邊、水傍常見,飛行迅速。有時吸取花蜜,但最普通為好血性。雌蟲有強度螯刺能力、牛馬等厚皮動物亦易受其侵襲,雌虻每次數分鐘,即能充滿血液於腹部。溫血動物,包括人類在內都受其害。據報道,小型虻咬傷一次失血可達40mg,最大型的虻,如虻屬、瘤虻屬的某些種類則一次可使動物失血200mg。我國西北的駱駝及南方的牛馬的伊氏錐蟲病,就是由虻傳播了原蟲所致。虻還可傳播邊蟲病、土拉倫斯熱等。因此,虻類為重要畜牧業害蟲。

牛虻蟲危害農作物

牛虻種類及分佈

牛虻全國各地均有分佈,主產於廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、山西、河南和遼寧等省區。

西北是我國主要牧區之一,初步報道該地區的虻類有32種。北京及其鄰近地區共計有虻18種。

本科曾報道已知2500種,現知約3500種,分隸於200多個屬。我國1976年已有記錄的近200種。

牛虻藥用價值

該品具有破血逐瘀、散結通經的功能。適用於血滯經閉、症瘕積聚、跌打瘀痛等病症,系常用中藥材之一。因貨源稀少,市場一直比較緊俏。

可在家畜聚集的地方,當虻蟲落在家畜身上吸血的時候,用大蠅拍輕輕將其拍落(注意不要用力過大,以免打碎蟲體)。捕集到的虻蟲,挖其頭部致死或用沸水燙死,泡洗乾淨,用線貫穿架起曬乾或陰乾。用文火微炒取出,去掉翅蟲,即得炮製炒牛虻。

2 中華單羽食蟲虻

簡介

開放分類:昆蟲、雙翅目、動物、盜虻科

學名: Cophinopoda chinensis Fabricius

分類地位 昆蟲綱 Insecat 雙翅目 Diptera 短角亞目Brachycera 盜虻科 Aslidae

形態特徵及分佈

中華單羽食蟲虻又稱中華盜虻,是我國常見的食蟲虻,日本、朝鮮等國也有分佈。成蟲捕食性,可捕食許多類昆蟲,如半翅目的蝽、鞘翅目的隱翅蟲等。這類昆蟲身體強壯、飛行快速,常常停息在草莖上,看到飛行的獵物時飛衝過去,用靈活、強大有力而多小剌的足夾住獵物,即使是強大的甲蟲,也常常無法逃生。

中華單羽食蟲虻

食蟲虻除了身體強壯、飛行快外,還得有良好的信息接收系統,即有強大的視覺系統及視覺保護系統。為了防止獵物掙扎而損傷眼睛,食蟲虻複眼的周圍特別在前方長有眾多粗大的剛毛,就是為了保護眼睛不被傷害。捕捉到獵物后,它們把消化液注入到獵物中,把獵物消化成液體后再吸入。

虻蟲的飼養與藥用價值

虻蟲為黃色或灰色,體表光滑,分頭,胸、腹三部分,頭大多呈半球形起透明有的帶黑色斑點。分佈廣泛,遍及全國各地,以內蒙古地區居多,主要刮吸家畜和野生動物的血液,有的也叮人,可傳播人畜多種疾病,但長期以來,人們只將其視為畜害,而忽略了其顯著的藥用價值。虻蟲首載於《神農本草經》,原名蜚虻,在《本草衍義》中記為“虻今人多用之,大如蜜蜂,腹凹扁,微黃綠色”。《圖經本草》中記載與之相似,牛虻作為一種中藥材,有逐瘀、破積通經的功效,主治瘕、積聚、少腹蓄血、血滯經閉,撲損瘀血等症。另外,虻蟲(雌)干制后,也是跌打損傷的特效藥,在與陳皮等中藥聯用,治療主絞痛也有顯著療效。近幾年來,隨著醫藥事業的發展,虻蟲的藥用價值越來越受到青睞,野生資源已經無法滿足市場需要。1996年,虻蟲(干品)為40元/kg,而1998 年則暴漲為300~400元/kg,而且許多大的藥材市場如哈爾濱、吉林、河北,等現在均價高貨缺。因此,業內人士預測,虻蟲貨源緊缺狀況在短期內難以扭轉,故人工養殖虻蟲現在正稍然興起,且發展前景極為樂觀。虻蟲人工養殖方面的問題及技術要點歸納如下。

一、種虻來源:

一般初養者以捕捉野生虻為主,虻的活動季節依地區及種類的不同而異。我國南方地區一般為4

虻

二、養殖所需設備:

1.扣網:捕捉種虻使用,可用粗細適宜的鐵絲繞成一直徑大約為20 cm的圈,將一紗窗(網)一端縫合作成桶狀固定於鐵圈上,用竹桿或小木棍做網柄即可。

2.虻蟲籠:為立方形(50cm×50cm×50cm) 大小也可根據需要自定,用鐵絲或光滑的木品作支柱。外覆紗網,其一側設操作口。

3.養殖器皿:準備三個小盒,可用塑料盒,鐵盒及碗等均可,最好不用鐵製品,分別用米盛裝餌料,集卵信息物,水,要求在飲水盒中放一塊海綿,把三個小盒置於虻蟲籠中。

5.種虻室:面積16~48㎡均可,應設玻璃窗紗窗,雙層門,將種虻籠放在其中,冬季設煤爐或其它設施保溫,最好設1~2個紅外線燈補熱。

6.商品虻育成室:專積根據規模可大可小,一般為16㎡左右,設6 ~8個育蛆池,育蛆池一般深為10~15㎡,內放發酵好的雞豬糞,要求其含水量在80%以上,另距池壁四周10~15cm處留出提供化蛹場所。

三、飼養管理:

①種虻的飼養管理;將虻蟲置於事先準備好的虻蟲籠中,給以一定光照,種虻的生活溫度為15~30℃,但以27~28℃,濕度65%~70% 產卵最多。 ②虻蟲的生活史及各階段管理:虻為全變態昆蟲,其

虻

四、商品虻的採收:

當蛹羽化為幼蟲之後即可捕捉,方法不限,但主要保持其完整性,之後曬乾,即可出售。