共找到2條詞條名為甘井鎮的結果 展開

- 陝西省合陽縣甘井鎮

- 陝西省永壽縣下轄鎮

甘井鎮

陝西省永壽縣下轄鎮

甘井鎮,隸屬於陝西省咸陽市永壽縣, 地處縣境西部,常住總人口18359人(2017年)。

民國三十八年(1949年)5月,永壽縣人民政府在今甘井境內設南甘井、延村兩個鄉。1956年3月,撤區並鄉時北邵鄉、北庄鄉合併建立甘井鄉。1998年4月,改稱甘井鎮。 截至2019年10月,甘井鎮轄趙家村、東淡村、王家村等15個行政村。

徠2017年,甘井鎮企業個數共14個,企業從業人數133人。

隋開皇三年(583年)至元至元五年(1268年),甘井鎮上宜村曾5度作為上宜縣治,長達656年。

明天啟(1621~1627年)以前,上宜為全縣10里之一。

民國十九年(1930年),隸屬永平區。

民國三十八年(1949年)5月,永壽縣人民政府在今甘井境內設南甘井、延村兩個鄉。

1953年7月,撤銷南甘井、延村鄉,設立北邵鄉、北庄鄉。

1956年3月,撤區並鄉時北邵鄉、北庄鄉合併建立甘井鄉。

1958年10月,改建為衛星人民公社。

1959年1月,與儀井公社、乾縣關頭公社合併為關頭人民公社,1961年9月分設。

1984年6月,機構改革時改稱甘井鄉。

徠1998年4月,改稱甘井鎮。

甘井鎮處縣境西部,鎮政府駐地王家村距縣城11千米。東部和北部隔漠西河與監軍街道、永平鎮為鄰,南部和乾縣關頭鄉接壤,西部以武申河為界與麟游縣常豐鄉相望, 總面積84平方千米。

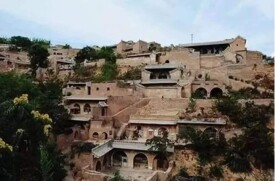

甘井鎮屬梁塬溝壑區,北高南低。北部最高海拔1436米,向南逐漸降至900米。全境被兩條支毛溝縱切為3個小塬面,北部寬闊,南部狹窄。 甘井鎮地形圖

漠西河:源於永平鄉蔣家山。流經永平、甘井、監軍、儀井等鄉(鎮),至儀井鎮上邱村東南出境入乾縣。縣境內流程30.55千米。主河道建有玉龍泉、王家溝、西溝3座水庫。

武申河:源於麟游常豐武申村,流經甘井鎮全境,入漆水河,流程16.4千米。

2005年,甘井鎮轄趙家塬、東旦、王家、呂家、北甘井、延村、紅岩、岳御史、南上宜、煙庄、北庄、郭家、周家、南邵、北邵、杜家莊、五星、劉坳、洛安等19個行政村、30個自然村、67個村民小組。

截至2019年10月,甘井鎮轄趙家塬村、東淡村、王家村、呂家村、北甘井村、延村、紅岩村、煙庄村、岳御史村、北庄村、五星村、洛安村、劉坳村、三誼村、杜家莊村等15個行政村。

2005年,甘井鎮有3685戶、16111人。其中城鎮人口202人,佔總人口的1.25%。

截至2017年末,甘井鎮常住總人口18359人。

2005年,甘井鎮生產總值1619萬元,第一產業生產總值1290萬元,第二產業生產總值187萬元,第三產業生產總值142萬元,農民人均純收入1170元。

2013年,甘井鎮生產總值達到1.7億元,固定資產投資完成3480萬元,農民人均純收入達到7218元。

2017年,甘井鎮企業個數共14個,企業從業人數133人。

2005年底,甘井鎮農林牧業總產值1290萬元,是1990年的1.38倍。甘井鎮耕地面積3120公頃,主產小麥、玉米、高粱、豆類等。經濟作物有蘋果、油菜、烤煙、柿子、黑栗子等。

20世紀60年代以後甘井鎮才開始發展社隊企業,先後建起了農具修配廠、建築隊、木器廠、水泥預製廠、磚瓦廠等。80年代後期又建起了造紙廠,並發展成為甘井鎮的骨幹企業。后因體制、市場及經營管理等方面的原因停產。2005年,有鎮辦企業2家、村辦企業5家、個體私營企業20多家。實現產值187萬元,比1990年增長48.41%。

截至2014年,甘井鎮建有標準化養殖場3個,規模養殖示範戶30戶,和1個規模PIC生豬養殖基地,成立多個專業合作社。通過發展,甘井鎮牛存欄3559頭以上,羊存欄17368隻以上,豬存欄5139頭以上,雞存欄11800隻以上,畜牧業完成產值2103.6525萬元。

中華人民共和國成立前甘井無集市,也沒有商業、飲食業、服務業。隨著集市和物資交流會的興起,商業、飲食業和服務業才逐漸發展起來。但是規模不大,數量不多,從業人員較少。

甘井鎮推廣“公司+基地+農戶”的模式,策劃包裝了以農家黑豬肉、土雞蛋、挂面、柿餅等為主的系列農副產品。引導支持大學生村官在北庄村創辦的剪紙合作社健康發展。同時開發了雲寂寺、清涼寺、千年古豹榆木樹、雲集生態示範園為看點的旅遊產業,並帶動周邊農家樂的發展。

民國二十七年(1938年),甘井鎮分別在邵村、郭家、東淡(旦)、延村、岳御史、洛安、雲寂寺、北庄設立8所小學。新中國成立后,教育事業發展較快。至20世紀80年代初,小學發展到33所,其中完全小學6所。后經過調整布局,至2005年有初級中學1所、完全小學4所、初級小學18所,在校學生2970人,教職工163人。

名字由來

古時,位於甘井鎮政府北1千米處的村中井水甘美,故以名村,后以名鄉。

雲寂寺

雲寂寺,俗稱杜家磑寺,位於甘井鎮杜家磑村,曾為全國名剎之一。村中有名叫石寶金者童年出家,住該寺內,后游至山西五台山。元至正八年(1348年),順帝遣使召至燕都(今北京),與天竺(印度)高僧指空鬥法,被賜以錦紋袈黎衣。繼而召於延春閣,賜寂照圓明大禪師,令其主持海印禪寺。明洪武三年(1370年),太祖朱元璋曾著便服親行獻佛之禮,並賜石寶金玉環錦袈裟法衣,封為碧峰禪師。石寶金圓寂后,教徒傾城出送。又被朝廷賜汝照禪師,詔令翰林學士宋濂為其樹碑立傳。

金大定鐵鐘

金大定鐵鐘,鑄於金大定十九年(1179年),現存雲寂寺遺址內。鐵鐘通高2.5米,口徑1.8米,重6噸,外壁上端鑄有當時縣內一些村鎮名,下端飾以獸面紋和草葉紋,下沿花瓣形。鍾銘記述了鑄鐘意願,當時縣令、主薄、校尉、寺院主持以及捐鑄者姓名、村鎮名。記述了當時該寺名稱—崇教院,縣的名稱—永壽郎縣,鑄鐘人籍貫、姓名—乾州禮泉縣華佗、華閻、華斌、王寶僧、張辛等。

古豹榆木樹

古豹榆木樹,位於雲寂寺遺址內,樹齡1600餘年,全國範圍內僅有四棵,實屬古樹名木。該樹冠佔地一畝,高近20米,桿粗六、七人方可合抱。皮呈豹斑,四季色變被專家喻為林木中活的化石。 古豹榆木樹

漢郭氏墓冢

漢郭氏墓冢位於甘井鎮下郭家村北,封土堆呈圓錐形,高2米,基地約5米,已裸露。1958年農田基建出土文物有銅鏡、銅幣、佩劍、頭盔、墓誌磚及陶俑、陶灶、陶鼎、陶罐等陪葬品。銅鏡鑄文墓主郭氏,銅幣鑄“大布皇千”,磚刻“郭柳卿之墓”。1986年7月,劃定為縣級重點文物保護單位,同時劃定保護範圍,豎立保護標誌,成立了保護組織,建立有科學記錄檔案。

甘井鑼鼓

甘井鑼鼓鼓點變化豐富,鑼鈸緊密配合,敲打起來鏗鏘有力,慷慨激昂,使人精神振奮。每逢春節前夕,甘井鎮北甘井村、郭家村、北五星村的農民開始排練,春節至元宵節期間進行表演。表演老頭扎紅、黃、綠、藍布巾,身穿清一色的古代武士裝,戴白手套,威武豪壯,強悍有力。鼓為直徑1至2米用牛皮製作的大鼓。鼓背木製,紅漆塗底,雕畫龍體,張牙舞爪。鑼、鑔全為響銅製作,質地純正,音色明亮。鑼槌、鼓錠頭點紅綢,大鑔也栓紅綢。鼓手擂動鼓槌,上下左右來回盤旋,或在頭頂上揮舞,宛如游龍流星,大鑔周而復始,循環往複,鏗鏘有聲。

剪紙

剪紙是甘井鎮的民間傳統工藝藝術,也叫窗花,每逢春節或新婚嫁娶,都剪刻窗花,點綴卧室、新房。內容多為吉祥如意、喜慶豐收或民間傳說故事、戲劇人物之類,如雙喜臨門、喜鵲登梅、鴛鴦戲荷、丹鳳朝陽、二龍戲珠、魚躍龍門、孔雀舞開屏、魚兒鑽蓮、麒麟送子、三娘教子、十二生肖等。

紅色基地

甘井鎮是永壽縣中共黨組織的誕生地,民國二十五年(1936年)12月,中共永壽縣西塬支部即誕生於南甘井村。

甘井鎮有平乾線、永甘公路和西環公路過境。

永甘公路(永壽至甘井鎮)起自永壽縣城,經監軍鎮永壽村、等駕坡村、甘井鎮趙家塬村至甘井鎮政府駐地王家村,全長14千米,1965年前為馱道,1957年修成簡易公路。1979年溝坡改線,建成寬8米的砂石路面,達到四級公路標準。1992年將永壽村至甘井鎮政府駐地鋪設為瀝青路面。

西環公路(乾縣關頭鎮至平遙路口),俗稱西大路,起自乾縣關頭鄉政府駐地,經甘井鎮田家嶺、南上宜村、郭家村、北庄村、煙庄村、岳御史村至平遙路口,全長20.19千米。1965年修建土路,1975年鋪設砂石。路面寬6米,為四級砂石路。

甘井鎮

2005年,甘井鎮有衛生院1所、醫護人員12名,開設病床10張。各行政村都設立了衛生室,配備了鄉村醫生。

甘井鎮有永壽槐花蜜、羊肉泡饃、長壽挂面等特產美食。

永壽槐花蜜,顏色呈水白色、白色及微黃色,清香甜潤,有槐花香味,蜜質粘稠。每年5月至6月蜜源植物泌蜜期,組織蜜蜂采蜜,在保護區範圍內經蜜蜂自然釀造成熟蜜,人工分離取出后裝入蜜罐儲存。2018年7月,原國家質檢總局批准對“永壽槐花蜜”實施地理標誌產品保護。 永壽槐花蜜

羊肉泡饃

羊肉泡饃是永壽的一道特色小吃,先將新鮮的羊肉洗切乾淨,煮時加蔥、姜、花椒、八角、茴香、桂皮等佐料煮爛,留湯汁備用。饃,是一種白面的死面(不用發酵)烙餅,碗是一種看著比較笨重的大老碗。吃的時候把饃掰碎成黃豆般大小放入碗內,然後交廚師在碗里放一定量的熟肉、原湯,並配以蔥末、香菜、料酒、鹽、味精等調料,再佐以辣子和糖蒜即可食用。

涎水面

長壽挂面,又叫長壽麵,俗稱“細面”,逢年過節或者紅白喜事的餐桌上都能見到,一般都是搭配辣湯佐食。挑一小撮面,澆上沸騰的辣子湯,撒上雞蛋餅和韭菜末,吃的時候只撈麵、不喝湯,將剩下的湯回入鍋中,反覆澆面,當地人管這種吃法叫做“涎水面”。

相傳“涎水面”為周文王所創,又叫和氣面,主要流行於永壽、乾縣地區。周文王曾被囚禁於此,獲釋后,鄉親們拿肉、菜來看望他,文王將所有的肉、菜做成了一鍋鮮美臊子湯,為了使數萬部族都能嘗到臊子湯,規定只吃面,不喝湯,將湯倒回鍋中,故稱涎水面,取和氣團結之意。