楚米鎮

貴州省遵義市桐梓縣轄鎮

楚米鎮

明萬曆二十九年(1601年)至清代,屬桐梓縣溱溪里。

光緒三十四年(1908年),里改區,溱溪里改為第一區。

1954年,桐梓縣劃為11區,楚米屬三區。

1958年8月,設元田公社和楚米公社。

1984年,改楚米鎮和元田鄉。

1992年7月,元田鄉、楚米鎮合併為楚米鎮。

2011年末,轄楚蔬1個社區,元田、三座、八一、高山、三台5個行政村;下設6個居民小組,92個村民組。

截至2019年10月,楚米鎮下轄4個社區:楚蔬社區、元田社區、三座社區、馬元岩社區,高山村、三台村、八一村3個行政村。

鎮人民政府駐地三座寺距縣城約9公里,海拔950米。

楚米鎮

楚米鎮地處大婁山山脈,地勢高低起伏,溝谷縱橫。地形分為盆地和山谷。大部分地區為中山丘陵河谷盆地。最高點位於高山村八、九、十組,海拔1500米左右;最低點位於元田村馬元岩組關塘點,海拔950米。

楚米鎮多年平均氣溫14.8℃,1月平均氣溫3.8℃,極端最低氣溫-6.8℃;7月平均氣溫24.8℃,極端最高氣溫38℃;生長期年平均295天,無霜期年平均315天,最長325天,最短265天。年平均日照時數1060小時,年總輻射137千卡/平方厘米。0℃以上持續期308天(一般為3月26日—次年1月19日)。年平均降水量1200毫米,極端年最大雨量1480毫米,極端年最少雨量980毫米。降雨集中在每年的5—8月,7月最多。

楚米鎮境內河道屬長江流域,其中楚米河流域面積25平方千米,佔94%。

楚米鎮主要自然災害有洪澇、乾旱等。洪澇年均發生1次,主要發生在5—9月,最嚴重的一次洪澇災害發生在2007年7月30日,全鎮均受災。

轄元田村、三座村、三台村、八一村、高山村、楚蔬社區5村1社區,98村民小組;總面積144多平方公里,耕地面積2.31萬畝,總戶數7700餘戶,總人口2.8萬人。

2011年末,楚米鎮轄區總人口27582人,其中城鎮常住人口4891人,城鎮化率17.7%。另有流動人口5000人。總人口中,男性14350人,佔52.02%;女性13232人,佔47.98%;14歲以下5012人,佔18.2%;15—64歲19487人,佔70.6%;65歲以上3083人,佔11.2%。總人口中,以漢族為主,達27140人,佔98.40%;苗、布依2個少數民族,共442人,佔1.60%。超過100人的少數民族有苗族,共437人,佔少數民族人口的98.87%。2011年,人口出生率10.2‰,人口死亡率4.1‰,人口自然增長率6.1‰。

截至2018年末,楚米鎮戶籍人口有28739人。截至2019年10月,楚米鎮下轄4個社區和3個行政村。截至2020年11月1日零時楚米鎮常住人口為24517人。

解放后,在鎮境內先後設有省勞改局楚米鐵廠(1962年停辦)、省林東礦務局桐梓煤礦、縣磷肥廠、煙葉復烤廠、陶瓷廠、鄉鎮煤廠、水泥廠等。非農業人口逐年增多,市場日趨活躍。1989年,縣工商局投資4萬元,加當地集資,興建水泥場地2000平方米,建固定門市部、攤位300平方米,場期為農曆五、十日,漸向百日場轉化。

2011年,楚米鎮財政總收入2306萬元,比上年下降17.6%。其中地方財政收人1150萬元,比上年增長27%。農民人均純收入5250元。

2018年,楚米鎮有工業企業54個,其中規模以上有10個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市84個。

2011年,楚米鎮農業總產值1.3億元。糧食作物以水稻、玉米為主。2011年,生產糧食8197噸。

2011年,楚米鎮工業總產值達到7.3億元,比上年增長26%。2011年,規模以上工業企業6家,職工1.2萬人,實現工業增加值5億元,比上年增長56%。其中大中型工業企業1家,職工0.5萬人,實現工業增加值2億元,比上年增長20%。銷售收入達到億元以上的企業1家。經濟技術開發區1個。

2011年末,楚米鎮有商業網點89個,職工1125人。

2011年,楚米鎮社會商品銷售總額達9.1億元,比上年增長11.4%;城鄉集貿市場3個,年成交額3.1億元。

2011年末,楚米鎮金融機構存款餘額8000萬元。

2011年末,楚米鎮有郵政網點1個,投遞路線單程總長度21千米,投遞點9個,鄉村通郵率90%;全年投遞國內函件1.5萬件,國內匯票業務完成852筆,征訂報紙1.4萬份,業務收入21方元電信企業2家,電信服務網點18個;電話交換機總容量3萬門,固定電話用戶5000戶,比上年增加120戶,電話用戶普及率65%,比上年提高25個百分點;行動電話用戶1.9萬戶,比上年增加300戶,行動電話普及率70%。比上年提高1.5個百分點;光纜線路總長21千米,主幹電纜18對千米,網際網路埠總數5萬個,其中已佔用埠總數2萬個,寬頻接入用戶1200戶,比上年增加80戶。全年電信業務收人95萬元。

楚米鎮境內資源豐富,有煤、鐵礦、瓷土、白雲石、石灰石等礦產資源,其中煤炭遠景儲量11億噸,探明儲量3億噸,有岩角煤礦、同鑫煤礦、龍洋煤礦、瑞祥煤礦、永盛煤礦共5間煤礦,設計生產能力60萬噸/年,有年產5萬噸的電石廠1家,有投產後佔全球近一成產能的遵寶鈦業萬噸海綿鈦廠,正在建設佔地近千畝、以IT、汽摩產業為主要引資對象的桐梓楚米重慶工業園,共有企業32家。糧食以水稻、玉米為主。

農業產業主要有烤煙、蔬菜、畜牧、方竹,特別是商品蔬菜面積達3000餘畝,在重慶市場廣受好評。旅遊景點主要有歷史久遠的元田壩宋墓、三座寺紅軍烈士墓、夏催綠漫景美的涼風埡省級森林公園、紅果樹瀑布。休閑旅遊發展較好,已建成鄉村旅館44家和石壩、秋壩鄉村旅遊度假區以及“夜郎水寨”、“清涼河休閑山莊”等著名旅遊景點。社會事業全面進步,有中、小學12所,衛生院(室)9間。

1992年末,全鎮工農業產值2626萬元,糧食總產量7684噸,產烤煙787噸,油菜872噸,水果580噸,茶葉107噸,生漆2.3噸,財政收入128.9萬元。

鎮轄集市楚米鋪距縣城約14公里,為全縣重要集市,工業重鎮。清代同治八年(1869年)建今楚米後街,30年代初,修通川黔公路后,逐漸沿公路兩側建房,形成今中街。1964年鐵路截斷上場口公路,再自場角橋頭改道於上場口越鐵路架天橋,接通公路,在公路兩側又發展形成今背街。

楚米鎮交通方便,川黔古驛道、210國道、蘭海高速公路、川黔鐵路、渝黔高鐵(在建)穿越鎮境。有涼風埡(已停用)和元田兩個火車站,12個村通公路,里程63公里。國家電網亦架越鎮境,11個村通電,4147戶用電照明。

楚米鎮

楚米鎮已形成由鐵路、公路2種運輸方式構成的交通運輸網路。2011年,客運總量2萬人次,貨運總量200萬噸。鐵路有川黔線過境,境內長5千米。設涼風埡和元田2個火車站,通往桐梓、遵義、重慶。日均1列客車停靠,日客運量200人次,年貨運吞吐量120萬噸。崇遵高速公路過境,境內長4千米,雙向4車道,有楚米、元田等出口,通往遵義、綦江。210國道過境,境內長6千米,通往重慶、貴陽。320省道過境,境內長8千米,通往赤水。

2011年末,楚米鎮有幼兒園10所,在園幼兒300人,專任教師21人;小學11所,在校生965人,專任教師85人;初中2所,在校生827人,專任教師78人,初中適齡人口入學率98%,小升初升學率100%,九年義務教育覆蓋率98%。2011年,財政預算內教育經費9400萬元,比上年增1%

2011年末,楚米鎮有文化站1個,村文化活動中心9個;文化專業戶3個,各類圖書室9個,藏書3萬多冊。

2011年末,楚米鎮有乒乓球場、籃球場等體育運動場所,經常參加體育活動的人員占常住人口的35%。

2011年末,楚米鎮有衛生院1所;病屎20張,每十人擁有醫療床位0.71張,固定資產總值60萬元。專業衛生人員50人,其中執業醫師8人,執業助理醫師18人,註冊護士24人。2011年,新型農村合作醫療參合率100%。

2011年,楚米鎮有城鎮最低生活保障戶數98戶,人數370人,支出80萬元,比上年增長5%,城市月人均180元,比上年增長5%;醫療救助45人次,民政部門資助參加合作醫療370人次,共支出54萬元,比上年增長6%。農村最低生活保障戶數512戶,人數1680人,支出464萬元,比上年增長6%,月人均230元,比上年增長7%。

楚米鋪街上和三座寺鎮機關,均安裝有廣播、電視差轉檯、自來水管道,文化教育、衛生設施完備。

楚米鎮大部分地區為中丘陵河谷盆地,溱溪流貫中部,盆地東西兩側分佈岩溶丘陵階地。地形複雜,氣候差異較大,宜林荒地較多。涼風埡國營林場,在涼風埡開發林地11000畝。糧食以水稻、玉米、小麥為主,經濟作物及林副特產有烤煙、油菜、生漆、茶葉、竹筍等;礦產資源有煤、鐵礦、瓷土、白雲石、石灰石、黃砂等。

楚米鎮境內地下礦藏主要有煤炭、鐵、瓷土、白雲石、石灰石、黃砂等,其中煤炭遠景儲量1億噸,探明儲量3億噸。現有採煤企業有5家,總設計生產能力60萬噸/年;電石廠1個,年生產能力5萬噸。

地名由來

楚米鎮因歷史上有戰事時常在此地儲糧,多餘之糧則用於交易,簡稱儲米鋪,后因諧音稱楚米鋪。

文物古迹

楚米鎮古迹有元田壩宋墓、三座寺等。

紅色文化

楚米鎮紅軍烈士墓,位於楚米鎮政府後面山,原三座寺高寺。佔地1800平方米。1976年,修建。墓內主要收集了中國紅軍在長征時,經民國二十四年(1935年)桐梓、習水,渡赤水北上抗日,因病掉隊的慘遭國民黨反動派、階級敵人殺害的紅軍戰士遺體。

楚米鎮風景名勝有涼風埡、紅果樹瀑布。

文物勝跡有元田壩宋墓,三座寺紅軍烈士墓,涼風埡,紅果樹瀑布。

楚米鎮

涼風埡森林公園

涼風埡森林公園坐落於桐梓縣楚米鎮楚蔬社區,東鄰楚米鎮楚蔬村田頭組,西抵楚米鎮楚蔬村落平溪,南連楚米鎮楚蔬村涼風埡210國道為界,北接大河鎮石牛村,佔地596公頃,屬全省20個基建林場之一。2004年,經桐梓縣林場申報,通過貴州省林業專家科學評估,2005年經貴州省林業廳批准為省級森林公園。森林公園總投資5000萬元,是遵義市唯一的基建林場,距縣城約20公里,它的前身為國營桐梓縣涼風埡林場。

涼風埡森林公園境內平均海拔為1300米,屬亞熱帶濕潤氣候區,平均氣溫12度,七月份氣溫最低在22度左右,冬無嚴寒,夏無酷暑,實為火爐重慶的避暑山莊,是縣城居民郊遊的休閑勝地。

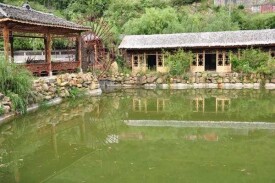

風埡森林公園集山、水、林、洞為一體,園內有天然動植物500餘種,其中有國家一級重點保護植物銀杏和南方紅豆林,中國圓錐稱之為參天古樹以及國家二級保護動物紅腹錦雞等,園內景色繁多,坐在其間,似古代帝王的行宮。滴翠湖靜謐而優美泛舟其間,如銀河戲水;蒙蹤洞、漢遙洞既可讓人追尋到桐梓人文化,又可飽覽喀斯特地貌風情,特別是留存完好的夜郎古道,讓人遙憶那個遠逝國的強盛與神秘。涼風埡森林公園的一山、一水、一草一木所展示都是自然的情致、文化的風韻。

本區內有祖師觀廟,夜郎古道、石筍、墓碑和高山。站在高上之巔,舉目四望,風濤雲壑,氣象萬千,進入夏秋時節,是有薄霧籠罩,如同披上飄渺的輕紗,時隱時現如至仙境。

森林公園所在地區是赤水河水系桐梓河支流溱溪河集水地區,境內有大小溪流5條,常年流水不斷,水質清亮。在景區內築壩形成的人工湖“翠滴湖”,湖水面積1公頃(15畝),水質清澈、明凈,四周萬畝蔥蘢,紅色的橋廊與湖心亭相連,是觀賞風光,休閑度假和開展親水旅遊的最佳之地。

祖師觀是道教公觀,位於公園東北部夜郎古驛道東側村寨內,屬桐梓縣文物古迹之一,觀內供奉、祭祀祖師。訪問當地年老的居民,問及祖師是誰時,均說不知道。距分析,祖師應為道教中的祖師張三丰。在中國歷史上的眾多的武林門派中,有兩支宗教武術最為著名,即武當和少林,一南一北,一道一僧,交相輝映,顯赫武壇。張三丰字君寶或君實,是道教內家拳的創始人,並精通劍術,武當山是張三丰傳道修鍊的大本營,其弟子均稱張三丰為祖師。張三丰行蹤不定,喜歡雲遊天下,曾在貴州福泉住了六年。中國道教協會會長在福泉市的福泉山高貞觀為張三丰題一詞:“武當山得道,福泉山成仙”,認為張三丰是在貴州福泉成仙的,福泉市到處都有有關張三丰的傳說。公園內村寨旁的祖師觀內供奉的祖師神像右手執劍,威武雄壯,應為張三丰。但該觀規模太小,觀內的佛像雕塑亦較粗糙,需重新改造。

三座紅軍烈士墓

楚米鎮紅軍烈士墓,位於楚米鎮政府後面山,原三座寺高寺。佔地1800平方米。1976年,在元田區委曾慶雲書記帶領下、民辦公助,經生產隊、駐軍、機關、廠礦、學校等支持修建。

墓內主要收集了中國紅軍在1935年長征時,經桐梓、習水,渡赤水北上抗日,因病掉隊的慘遭國民黨反動派、階級敵人殺害的紅軍戰士遺體。

烈士墓的修建,讓後人更加深刻領會中國工農紅軍長征的意義,紅軍在長征路上的經歷是悲慘的,卻更是悲壯的。長征是宣言書,長征是宣傳隊,是世界珍貴的財富。

紅軍烈士墓塔高8米有餘,正面書寫“紅軍烈士永垂不朽”,左側書寫“生的偉大,死的光榮”,右側為“鞠躬盡瘁,死而後已”,墓碑後面安葬著當年長征路經楚米時犧牲的紅軍戰士和因傷留下養病後被土匪殺害的紅軍戰士。

三座紅軍烈士墓的修建,成為中小學生和後人瞻仰革命先烈的聖地。2008年,縣人民政府又將楚米鎮高寺紅軍烈士墓設為“國際教育基地”.