口腔扁平苔蘚

一種常見的口腔黏膜慢性炎性疾病

口腔扁平苔蘚(OLP)是一種常見的口腔黏膜慢性炎性疾病。該病患病率為0.5%~2.2%,是口腔黏膜病中僅次於複發性阿弗他潰瘍的疾病。口腔扁平苔蘚好發於中年人,女性多於男性。口腔扁平苔蘚的病因和發病機制目前尚不明確。臨床和基礎研究結果顯示,可能與多種致病因素有關,如免疫因素、精神因素、遺傳因素、內分泌因素、感染性疾病以及口腔局部刺激因素等。皮膚及黏膜可單獨或同時發病。大約15%的口腔扁平苔蘚患者伴有皮膚病損。雖然皮膚病損與口腔黏膜病損在臨床表現上不同,但其病理表現非常相似。患者多無自覺癥狀,部分患者自覺黏膜粗糙、木澀感、燒灼感,口乾,偶有蟲爬感、癢感,遇辛辣、熱、酸、鹹味食物刺激時,病損局部敏感、灼痛。本病的治療方法包括心理治療、局部治療、全身治療等。口腔扁平苔蘚反覆發作,遷延不愈,有癌變的可能性,不僅嚴重影響患者口腔的正常功能,還對心理狀態造成干擾,極大降低生活質量。口腔扁平苔蘚一般經治療后口腔黏膜可保持原有的柔軟度和彈性,病情可反覆,一般難自愈,糜爛久治不愈者可發生癌變,癌變率為0.4%~6.5%。

口腔內科或口腔科

口腔扁平苔蘚的病因和發病機制目前尚不明確。臨床和基礎研究結果顯示,可能與多種致病因素有關,如免疫因素、精神因素、內分泌因素、感染性疾病以及口腔局部刺激因素等。其中,T細胞介導的局部免疫反應在OLP的發生髮展中具有重要作用。

免疫因素

是口腔扁平苔蘚發生髮展過程中較為主要的因素。大量研究證實,口腔扁平苔蘚是免疫細胞介導的免疫損傷過程,與機體自身免疫功能有關,各種致病因素導致自身細胞對自身細胞的攻擊,破壞黏膜表面。

心理壓力因素

患者常有心理創傷史,疲勞、焦慮、緊張等會引發該病。

內分泌因素

臨床上發現女性患者在妊娠期間病情會有所緩解,哺乳后月經恢復時,病情又會複發,這可能與妊娠期血漿中雌二醇水平增高有關。

感染因素

病毒感染可能是致病原因之一, Lipschutz曾發現病損內有包涵體存在,並認為是病毒感染的證據。但有些學者在實驗中未得到任何病毒感染的證據。國內有學者提出OLP發病與幽門螺桿菌(HP)感染有關,並有抗HP治療後有效的報道。但因HP在人群中感染較廣泛,亞型也較多,尚需進一步觀察。有學者用PCR法檢測發現OLP患者外周血中丙型肝炎RNA較對照組顯著增高,其與OLP的關係尚需進一步觀察。

遺傳因素

曾在一個家庭中發現有數人發病;有些患者有家族史。有的學者發現OLP的HLA抗原的A3、B5、B8位點有異常,順度增高,但也有學者持相反意見。近來國內有學者報告,OLP患者與HLA-DR密切相關。

其他因素

內分泌失調、微量元素缺乏以及某些全身疾病(糖尿病、感染、高血壓、消化道功能紊亂)等也與該病的發生有關。

患者多無自覺癥狀,部分患者自覺黏膜粗糙、木澀感、燒灼感,口乾,偶有蟲爬、癢感。遇辛辣、熱、酸、鹹味食物刺激時,病損局部敏感、灼痛。該病的癥狀在口腔內外表現不同。

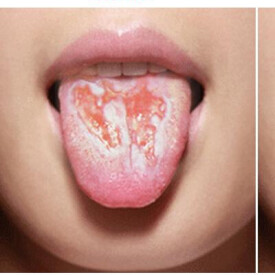

病損多呈對稱性分佈,可發生在口腔黏膜任何部位,以頰部最為多見,為小丘疹連成的線狀白色、灰白色花紋,該病發生時多沒有自覺癥狀,常偶然發現。病變區域可出現充血、糜爛甚至潰瘍。病損在黏膜上消退後,有時可留有色素沉著。

臨床上分型如下。

糜爛型:除白色病損外,線紋間及病損周圍黏膜發生充血、糜爛、潰瘍。患者有刺激痛,自發痛。常發生於頰、唇、前庭溝、磨牙後區、舌背、舌腹等部位。

網紋型:可見稍高隆起的灰白色條紋,相互交織成樹枝狀、環形或網狀,可發生於口腔黏膜各個部位。患者多無自覺癥狀。

斑塊樣:灰白色丘疹融合成斑塊狀,病損呈圓形或橢圓形,常對稱發生,多見於舌背,舌乳頭萎縮或消失。患者多無自覺癥狀。

萎縮型:多見於口腔黏膜,皮膚較少見,上皮萎縮變薄,有充血性紅斑,嚴重時破潰、糜爛。多發生於牙齦、舌背、頰黏膜等部位。患者出現燒灼、刺激性疼痛等自覺癥狀。

水皰型:皰為透明或半透明,周圍伴有斑紋或丘疹,皰破后形成糜爛面。可發生於頰、唇、前庭溝及翼下頜韌帶等處。

非糜爛型:白色線紋間及病損周圍黏膜正常,無充血、糜爛。患者多無癥狀,或偶有刺激痛。黏膜上白色、灰白色線狀花紋組成網狀、環狀、斑塊、水皰多種病損。

典型的皮損為扁平的多角形丘疹、紫紅色,表面有細薄鱗屑,具有蠟樣光澤,0.5~2cm大小,微高出皮膚表面,邊界清楚。

丘疹多發性,單個散布或排列成環狀、線狀和斑塊狀,四周皮膚可有色素減退、色素沉著或呈正常皮膚色。有的小丘疹可見點狀或淺的網狀白色條紋,即為 Wickham紋,將石蠟塗於丘疹表面並用放大鏡觀察,則 Wickham紋更加清晰。

病損多左右對稱,主要分佈於四肢,但其他任何部位均可發生。

在生殖器部黏膜的損害表現為白色丘疹或潰瘍。患者感瘙癢、皮膚上可見抓痕。潰瘍性損害可有疼痛。

發生在頭皮時,破壞毛囊可致脫髮。皮損痊癒后可遺留褐色色素沉著,或因色素減少而成為稍微萎縮的淡白色斑點。

常呈對稱性,但十指(趾)甲同時罹患者並不多見。甲體變薄而無光澤,按壓手部皮膚有凹陷,有時在甲床顯示紅色針尖樣小點,壓之疼痛。甲體表面可以表現為細鱗、縱溝、點隙、切削麵,嚴重者形成縱裂。甲部損害一般無自覺癥狀,繼發感染時可引起疼痛,甚至潰瘍、壞死、脫落。

診斷口腔扁平苔蘚一般需要做的檢查有口腔科視診、組織病理學檢查等。

口腔科視診:病損特點為小丘疹連成的線狀白色、灰白色花紋,花紋可組成網狀、環狀、樹枝狀等多種形狀。

一般根據病史及典型的口腔黏膜白色損害即可做出臨床診斷,典型的皮膚或指(趾)甲損害可作為診斷依據之一。結合組織活檢,必要時輔以免疫病理等實驗室檢查進行確診,這也有助於鑒別其他白色病變並排除上皮異常增生或惡性病變。

癥狀體征

口腔扁平苔蘚是最常見的口腔粘膜疾病,網紋型一般無自覺癥狀,充血糜爛型可有進食疼痛、燒灼感等

診斷標準

中年女性多見,病損大多數左右對稱,粟粒大小的白色或灰白色丘疹組成的線條構成網紋狀病損,與正常黏膜之間沒有清晰的界限。白色線條間及四周可為正常粘膜或有充血、糜爛甚或潰瘍。必要時可進行組織活檢確診。

輔助檢查

組織活檢可明確診斷。

疾病鑒別

口腔扁平苔蘚應與盤狀紅斑狼瘡、白斑,口腔紅斑,天皰瘡,類天皰瘡,苔蘚樣反應,迷脂症相鑒別:

一、盤狀紅斑狼瘡:多發生於下唇,盤狀凹陷,周圍有放射狀短條紋,病損可超過唇紅緣,病理顯示血管周圍炎症,固有層散在淋巴細胞浸潤,面部病損表現為“蝴蝶斑”

二、白斑:白色或白堊色斑塊,粗糙稍硬,有時有溝紋或溝裂,病損不發生在單個或少數幾個乳頭,病理檢查對鑒別有重要意義。

三、口腔紅斑:紅斑間雜,須依靠組織病理檢查確診。

四、天皰瘡:口腔黏膜廣泛糜爛,尼氏征陽性,病理見上皮內皰,棘層松解,免疫熒光可見網狀翠綠色熒光

五、類天皰瘡:多發生於牙齦,充血水腫,可見水皰形成。病理見上皮下皰,免疫熒光可見基底膜處帶狀翠綠色熒光

七、迷脂症:皮脂腺異位,多發生於唇頰黏膜,表現為成簇的粟粒大小的淡黃色或黃白色斑疹或丘疹,無自覺癥狀,一般無需治療。。

身心調節在治療口腔扁平苔蘚中的作用,目前已越來越受到重視。應加強與患者的溝通,詳細詢問病史,了解其家庭、生活、工作狀況,幫助其調整心理狀態。對病損區無充血、糜爛,無明顯自覺癥狀者,可在身心調節的情況下觀察,一些患者可自愈。同時注意調節全身狀況,如睡眠、月經狀況、消化道情況,糾正高黏血症。

消除局部刺激因素:如戒煙酒,清除牙石,拔除或治療殘根、殘冠,調磨尖銳牙尖、充填齲洞,去除不良修復體及充填材料等。

局部抗感染治療:用0.1%雷佛奴爾液、0.05%氯己定液含漱。

局部免疫治療:可外用腎上腺皮質激素消除局部炎症。

維A酸:0.05%維A酸洗劑或軟膏適量塗於局部。

損害較嚴重者採用局部和全身聯合用藥,全身用藥以免疫調節治療為主。

腎上腺皮質激素治療:對糜爛型有較好療效。

免疫調節治療:常用的藥物有雷公藤和昆明山海棠。長期糜爛者可用氯化奎寧治療。

維生素和微量元素補充:疑有維生素缺乏者可補充維生素A。

中醫藥治療可分為局部治療和全身治療:

全身治療以辨證論治為治則,根據不同辯證可以使用六味地黃丸,香砂養胃丸,散結靈等。

口腔扁平苔蘚一般經治療后可保持原有的柔軟度和彈性,病情可反覆,一般難自愈,糜爛久治不愈者可發生癌變,癌變率0.4%~6.5%。

養成良好的口腔衛生習慣。老年人口腔內常有因為磨損造成的尖銳牙尖,應適當調磨圓鈍,並去除不良修復體。

正常飲食,注意均衡膳食,避免刺激性食物。戒煙酒。

對反覆急性發作而充血、糜爛經治療不愈或基底變硬的患者應提高警惕,及時進行活組織檢查,預防癌變。

口腔扁平苔蘚是一種常見的慢性口腔黏膜皮膚疾病,一般不具有傳染性。該病的發病機制尚未完全明確,目前的研究表明,其發病與精神因素 (如疲勞、焦慮、緊張)、免疫因素、內分泌因素、感染因素、微循環障礙因素、微量元素缺乏以及某些全身疾病(糖尿病、感染、高血壓、消化道功能紊亂)有關。某些藥物例如甲基多巴、阿的平、氯喹、氨苯唑、開博通、奎尼丁等,還有某些中藥后,或者在口腔內有金屬充填體或者修復體時,口腔內可能會出現類似扁平苔蘚的改變,或者可以使原有的扁平苔蘚的病損加重,在停止使用可疑藥物或更換充填體和修復體后病損明顯減輕或者消失。

目前傾向於免疫學說,細胞介導的局部免疫應答紊亂在OLP的發生髮展中有重要作用。免疫病理研究表明OLP上皮基底膜區有免疫球蛋白沉積,主要為IgM,也可有IgG和C3的膠樣小體。

上皮不全形化,基底細胞液化變性,及固有層有密集淋巴細胞浸潤帶。粒層明顯,棘層肥厚者居多,少數萎縮變薄,上皮釘突呈不規則延長,下端有時變尖呈鋸齒狀。基底細胞排列紊亂,基底膜界限模糊不清,基底細胞液化變性明顯者可形成上皮下皰。棘層、基底層或固有層內可見嗜酸性紅染的膠樣小體。

該病好發於中年人,女性多於男性

1. 伴全身系統性疾病的患者;

2. 治療過程中出現病損的變化;

3. 有上皮異常增生或癌變者;

4. 治療過程中出現併發症者.

出現變異情況必要時需要進行相關的檢查(血細胞分析、免疫功能、結合菌素試驗、胃腸道檢查、活體組織檢查等)診斷和治療,以及相關學科會診。

疾病忌口

少食或不食辛辣或刺激性食物。

飲食調養

多吃一些新鮮蔬菜水果和富含維生素的食物。

1.保持口腔衛生,消除局部因素的刺激作用。

2.建立健康的生活方式,積極預防和治療系統性疾病。

3.注意調整飲食結構及營養搭配,戒煙酒及辛辣食物。

4.保持樂觀開朗的精神狀態,緩解焦慮情緒。

5.定期進行口腔檢查及保健。