史家營鄉

北京市房山區下轄鄉

史家營鄉,位於北京西南、房山區西北部山區,距區政府65公里,西北兩面與門頭溝區接壤,東鄰大安山和佛子庄鄉,南接霞雲嶺鄉。全鄉總面積110平方公里,轄屬12個行政村,常住人口為3364人(2020年)。

1952年,史家營地區屬京西礦區金雞台區。1953年,設史家營鄉。1956年,史家營鄉併入蓮花庵鄉,屬蓮花庵、金雞台、柳林水3鄉。1958年,併入周口店區百花山人民公社。1959年,改為河北人民公社史家營管理區。1960年,屬房山縣。1961年,設史家營人民公社。1980年,史家營人民公社的金雞台村劃歸北京礦務局工農區辦事處。1983年,公社改鄉。1992年,撤北京市礦務局工農區辦事處,金雞台村劃歸房山區。1993年,撤金雞台辦事處,金雞台村劃歸史家營鄉。截至2018年末,史家營鄉有戶籍人口有11846人。截至2019年,史家營鄉下轄12個行政村,鄉政府駐史家營村北澗。

2011年,史家營鄉工業總產值5.1萬元。財政收入107萬元,比上年減少61.4%。各項稅收388.2萬元,比上年減少70.5%0從各主要稅種看,完成營業稅118萬元,增值稅241萬元,企業所得稅9萬元。

街道

2021年,北京市房山區第七次全國人口普查公報,常住人口為3364人。

氣候屬山地半濕潤氣候較涼區。代表性土壤為山地草甸土、山地棕壤和山地淋溶褐土。河流有大堰台溝,自西北而東南流注大石河,是大石河上游主要支流之一,建有大窖水庫。

全鄉地處太行山系百花山脈東南麓,地勢西高東低,境內山巒起伏,溝壑縱橫,山體走向為東北—西南,百花山最高處海拔1991.18米,最低處位於柳林水村,海拔395米,山峰高度一般都在海拔500—800米之間,屬低山地貌,是大石河北支源頭。

年最高氣溫月平均26.5℃,最低氣溫月平均6.4℃。擁有耕地1918畝,園地4558.5畝,林地9855公頃,林業覆蓋率75.1%。盛產核桃、花椒等乾鮮果品。

煤礦資源十分豐富,儲量約兩億噸,是低灰分、高發熱量的優質無煙煤。分佈在百花山向斜構造的南翼,即東北起青土澗、西南至秋林鋪長達10餘公里的地帶內。這裡的煤主要蘊藏在古生代的石炭紀、二迭紀和中生代的侏羅紀的地層中。

春旱與秋風是全鄉普遍災害。1968年7月28日遭嚴重雹災,糧食無收,果樹損傷慘重,尤以花椒為甚。個別村曾發生過泥石流,有傷人毀屋等災情。

| 下轄村落 | 鴛鴦水村 | 柳林水村 | 楊林水村 | 青林台村 | 秋林鋪村 | 蓮花庵村 | 曹家房村 | 史家營村 | 大村澗村 | 西嶽台村 | 青土澗村 | 金雞台村 |

該鄉在房山區農業規劃中為北部山地河谷宜果、林、糧區。全鄉耕地集中分佈在楊林水溝、青林台溝、史家營溝三條主要溝峪和幾條支溝之中。主要農作物是玉米、穀子。山場廣闊,山地河谷宜果宜林,果產品有柿子、核桃、花椒等。

採煤是該鄉的主要經濟支柱。現有鄉辦煤礦1個,共有有15個礦井。另有8個村辦集體煤礦。2003年全鄉煤產量達223.8萬噸。除供應北京市所需外,還遠銷天津、河北省等地。此外,還有福利廠、變電站、供銷社等企業。

史家營鄉煤炭資源豐富,經濟實力雄厚。石炭紀、侏羅紀兩個重要煤層貫穿於全鄉,東西走向長度為20公里,南北寬為3公里,總儲量約為2.5億噸。發熱量5500——7600大卡,年產量300萬噸,佔全區總產量的三分之二,佔全市總產量的三分之一,是北京市優質無煙煤的生產基地。2005年,全鄉經過煤礦重組整合,由2004年的54個礦井整合為19個礦井,煤炭集團2個。

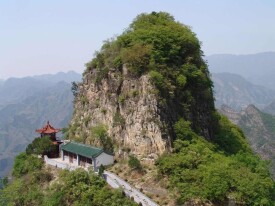

史家營鄉旅遊資源獨特,開發潛力巨大。聖蓮山(聖米石塘)旅遊風景區,是一處集綠色生態、奇山異峰、宗教文化、人文景觀為一體的旅遊風景區,素有京西“小五嶽”之稱。“京郊生態名山,人類綠色家園”百花山旅遊風景區有野花上千種、野生動物36種、鳥類130種,是一處集生態休閑度假、科普康體健身和避暑觀光於一體的旅遊勝地。鄉境內還有“小西天”瑞雲寺和溶洞群等開發價值很高的旅遊景點。

在聖連山景區內成立建設了“郭建勛個人藝術館”,總投資500萬元,展覽房屋7間,館內集中陳列了郭建勛先生書畫和根雕藝術作品,展示了郭先生四十餘年的藝術追求和成果。該藝術館作為一件當代文化現象代表了盛世的文明祥和主旋律,加深了聖蓮山景區乃至全鄉的旅遊文化底蘊。聖蓮山景區內正在復修的39米高的老子像,擬申報世界吉尼斯記錄,屆時將成為世界最高的老子塑像。曹家坊村瑞雲寺是鄉內重要古迹,該寺創建於遼金時期,現存建築為清代重修,為歷代佛教勝性地,民國初改為道觀,已列為房山區文物保護單位。著名的百花山是該鄉西部天然屏障,也是房山區與門頭溝區天然分界線。因春天百花盛開,故名百花山。山勢高聳,山頂開闊平坦,有古廟一座,十一棵合抱粗古雲杉蔥蘢旺盛。山腰林木茂密。該山是京郊名山之一,旅遊業正在發展之中,有盤山公路直通山頂。同時打造百花山農曆五月十八傳統廟會,弘揚景區文化,每年4月10日至5月20日舉辦京西映山紅觀光節,遊客可以同時賞花觀寺廟。依託聖蓮山、百花山歷史文化底蘊,挖掘佛、道兩教文化資源,使之有機融合,成為兩大景區一大特色。

賈(峪口)史(家營)公路由西北而東南斜貫鄉境。另有公路通主要村莊和門頭溝區。還有村間土石路連繫各村,並與大安山鄉、霞雲嶺鄉相連。

2008年新修建賈峪口至元陽水輔線,並加寬了賈史公路,村村通公路。

2011年,史家營鄉共有縣鄉級公路16條,總長122千米。

全鄉科學文化事業亦有較大發展。有鄉衛生院、敬老院。村村皆通電話。村村通柏油路,程式控制電話入戶率達98%,移動網路覆蓋率達95%。

聖蓮山園區是國家4A級旅遊景區,總投資4.7億元,是中國北方最具盛名的道教聚集地,冠有“南有武當,北有聖蓮”之美譽。“道家風骨佛光照,奇峰峻石聖水靈”,是聖蓮山的真實寫照。作為道教鼻祖之一亦是景區標誌的老子雕像,以57米高的身姿冠絕於世。聖蓮山巍峨俊秀、幽谷深邃,峰高崖陡、絕壁森森,流雲霧海、變化無窮,叢林茂盛,古樹參天,廟觀亭閣掩映於濃蔭崔蓋之間,山間路徑秀色舒展與騎縫古剎之間,而且還集中展示了雄、險、奧、絕、秀的特點,素有京西小五嶽之美譽。

被譽為“仙山神韻、上帝花園”的百花山園區,2009年5月正式運營。這座投資近2億元的國家3A級旅遊風景區,最高海拔1991米,有花、路、雲、光、寺五大特色景觀,35個景點,可“登百花山主峰、賞大北京山色、品山裡人情趣、結菩薩頂佛緣”,被世人所矚目。百花山,四季皆有景色,春夏綠草如茵,百花爭艷,鳥語花香;秋來層林盡染,五彩繽紛;冬日白雪皚皚,銀裝素裹,別是一番天地。險徑崎路、百花爛漫、萬年寒冰、雲海蒼茫、高山日出、蟻穴排陣、佛光攝影、山頂種佛是“百花山八景”,它集華山之險路曲徑、黃山之雲海蒼茫、泰山之日出壯觀、天山之萬年寒冰、峨嵋之佛光絢麗,張家界之百花爛漫於一身,可謂是集天下美景之大成,是一座人間的美景天堂,清涼百花山,花開正艷時。