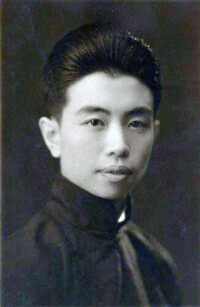

陳少梅

原天津美術學校校長

陳少梅(1909年4月—1954年9月),男,漢族,名雲彰,又名雲鶉,號升湖,字少梅,以字行,生於湖南衡山的一個書香之家,現代畫家。自幼隨父學習書畫詩文,深受中國傳統文化的熏陶。新中國成立后,任中國美術家協會天津分會主席、天津美術學校校長。

大事件

1909-04

出生

1909年4月出生。

1914

加入“中國畫學研究會”

1914年加入金北樓、陳師曾等發起組織的“中國畫學研究會”。

1930

獲美術銀獎

1930年他的作品獲“比利時建國百年國際博覽會”美術銀獎,以後開始在畫壇嶄露頭角,成為京津一帶頗有影響的畫家。

1931

主持湖社畫會天津分會

1931年主持湖社畫會天津分會,從事繪畫創作,兼事授徒,並於京、津、滬舉辦畫展,成為當時很有影響的一位早熟的畫家。

1949

任天津美術學校校長

新中國成立后,他任中國美術家協會天津分會主席、天津美術學校校長。

1954-09

逝世

1954年9月逝世。

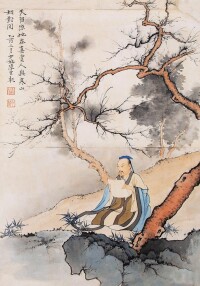

陳少梅

陳少梅(Chen Shaomei),一九零九年出生於 湖南衡山的一個書香門第,故其印語曰:“家在洞庭衡岳間”。

建國后,任中國美術家協會天津分會主席,天津美術學校校長

父親陳嘉言,字梅生,為光緒年間進士,曾任翰林院編修、福建漳州知府,也曾在湖南主持過有名的船山學社,思想比較開朗。嘉言先生工詩文,擅書法,少梅自幼即在父親的督導下賦詩、習字,受到了傳統文化的熏陶。

1953年底由天津回到北京,不幸於次年九月因患腦溢血病逝,惜享年僅四十五歲。

陳少梅課徒稿

一九三一年始由北京轉赴天津,主持湖社畫會天津分會,從事繪畫創作,兼事授徒,並於京、津、滬舉辦畫展,成為當時很有影響的一位早熟的畫家。

![陳少梅[天津美術學校校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/ma/2/ma254d9bf4b49a34b8ee45bb030d416e4.jpg)

陳少梅[天津美術學校校長]

三十年代

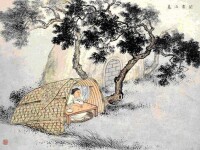

陳少梅《二十四孝》

四十年代

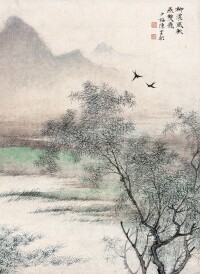

陳少梅畫作

以《西園雅集圖》和《桃花源》為代表。《西園雅集圖》作於一九四五年,是一件大幅工筆山水人物畫,描寫北宋時畫家兼文人的蘇東坡、李公麟、米芾等人在王詵家聚會的情景。當年,李公麟即繪有《西園雅集圖》,但沒有流傳下來,後來南枕頭畫家馬遠也畫過一件同名長卷。他沒有把這一故事局限於王詵的家園,而將那些賦詩、作畫、彈琴、題壁、問道的文人置於近乎大自然的環境里,以襯托文人志在山林的情趣。就形式而言,他以鳥瞰的構圖為文人畫家們提供了可游的深遠空間,並將仇英秀雅纖麗的筆法與夏圭勁爽剛健的小斧劈皴交互使用,整體淡彩中局部輔以重彩,形成了一種秀逸而不媚弱、清勁而不霸悍的格調。

與《西園雅集圖》同年所作的扇面《桃花源》,是據陶淵明的《桃花源記》而作,他在區區小扇之上,同樣以鳥瞰視法展現了廣闊的空間,仔細把玩,右下角岩下溪中泊一葉漁舟,往左往上便是橫互在桃花源頭與那世外村舍上的人物,顯然就是文中的那位漁人,他剛剛穿過岩隙正執著地前行。扇面上部深遠處即是那“土地平曠,阡陌交通,雞犬相聞”的理想境界了。讀此畫,如身臨其境,也彷彿隨同那漁人一起棄舟登岸,穿林過山,奔向那無紛亂之爭的世外桃源,心境亦會為之“豁然開朗”。睹此,我們不能不佩服畫家構思和布局之巧,竟那樣貼切地將語言藝術轉換成了視覺形象,那樣自然地體現了中國山水畫可居、可游的審美特點,並那樣巧妙地通過畫面或緊或疏的安排,不僅與漁人也與觀眾由驚異而豁然的心理取得了共鳴。另外,我想,當時,在日寇鐵蹄下的一位畫家,選取這樣的畫材不是沒有想法的。它很可能藉此說明身隱囹圄而找不到出路的知識分子,希望人民能過上桃花源般的安靜生活,從面臨的戰亂中得到解脫,它反映了畫家這一善良願望。《桃花源》雖然只是件很小的扇面,但從創作態度和構思技巧來說,足可稱為陳少梅的一件精品。一九四七年,他再度以此為題,作《桃花源詩意長卷》,在另一種章法里把我們帶入了那詩的境界,不僅章法更加奇異,語言更加熟練,他那借古喻今的藝術思維方式也進一步趨於高妙,“想得耕田並鑿井,依然淳樸太平民”的人生理想是益加深沉了。

四十年代還創作了一批格調清秀的人物畫作品,《采菱圖》《蘆汀漁女》即屬此例。《采菱圖》作於一九四一年,表現了一位水鄉婦女駕舟采菱的情景。中部畫一株枝條秀美拂垂水面的秋柳,右下、左上蘆草坡角映襯,加以水墨淡彩,交織出一首采菱的清歌。右上題七律一首:“苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。紅衣綠髻誰家娘,小艇如棱不停泊。月落青山起暮煙。湖海十里鏡中天。清歌一曲循歸路,不似耶溪唱採蓮。”此畫以秋景點綴,彷彿籠罩著一股淡淡的哀愁,在一定程度上表現了作者對人民生活的關切。就其山水技法而論,由於題材和情思的特殊性,處理得比較柔秀,它們雖然都有馬、夏和浙派山水畫家關於處理的墨色韻律,常常在州頭、坡角形成墨色濃度的焦點等特色。然而又不似前人那樣剛硬乃至霸悍,這是經過作者的個性消化過的藝術語言。

陳少梅畫作

五十年代

陳少梅畫作

陳少梅扇面

陳少梅