興義府

興義府

清代嘉慶二年(1797年),南籠起義被鎮壓后,清仁宗嘉慶皇帝下令將原南籠府改設為興義府(舊址位於今安龍縣)。1798年(嘉慶三年),嘉慶皇帝下旨設立興義縣(今興義市)為府治。

清代同治元年(1862年),興義府移駐興義縣(今興義市),直到民國初,下轄區域包括永豐州(今貞豐縣)、普安縣、安南縣(今晴隆縣)、廣西隆林等縣。清末重臣張之洞之父——張鍈(時任興義府知府)領銜纂修的鴻篇巨著——《興義府志》,是盤江八屬人民寶貴的精神財富和文化遺產。

明代末年,清軍節節逼近,明末永曆皇帝(朱由榔)經桂林、柳州等地逃亡至“安隆”,將“安隆”就改為“安龍”,打算安定下來,再圖大計。可惜好景不長,永曆帝在長達16年的逃亡生涯中,只在安龍住了4年,清軍鐵騎破關而來,安龍府城被清軍攻破,永曆皇帝被迫逃往昆明,又從昆明逃到緬甸。

1661年,吳三桂軍隊攻入雲南,緬甸也幾乎毫不猶豫的就把永曆帝給交了出去。

清順治十八年十二月初一日,清軍迫近緬甸,緬甸國王大驚,永曆帝最終被清軍將領吳三桂活捉絞殺。

安龍府被攻陷,永曆皇帝逃亡的捷報傳到京城,清順治皇帝大喜,認為永曆是條孽龍,就要用個籠子鎖住,於是安龍府就被順治帝改成了一個帶有侮辱性的名字——安籠所。

清朝統一后,安籠所經濟迅速恢複發展起來,安籠所小城商業日趨繁盛,1687年(康熙二十六年),安籠所併入南籠廳。

1727年(雍正五年),南籠廳改為南籠府。

1797年(即嘉慶二年)初,南籠府爆發了以王囊仙、韋朝元為首的農民起義。起義軍聲勢浩大,較短時間內就佔領了貴州西南部大部分地區,但失敗得也很迅速,不到一年,即被清軍殘酷鎮壓。

乾隆皇帝時期,台灣林爽文軍隊大舉進攻諸羅縣地區,由於當時諸羅縣軍民堅守城池,死傷無數,使林爽文等人不能染指諸羅縣城,因此乾隆帝為嘉許諸羅縣民的忠義,取“嘉其忠義”之意,賜名嘉義,乾隆五十二年,(1787年)下令把“諸羅縣”改名為“嘉義縣”,此次農民大起義平定后,嘉慶皇帝也效仿其父乾隆,將南籠府改名為興義府,“以示彰善之風”,嘉慶還為此作了一首長長的五言詩,詩中有這樣兩句:“更與賜府名,興義新額茂”。

1797年(嘉慶二年),嘉慶帝下令撤銷南籠府,改設興義府。嘉慶三年(1798年),嘉慶皇帝再次下旨,設立興義縣為府治。

1862年(同治元年),南北盤江流域,爆發了著名的白旗起義,局勢動亂,白旗軍迅速攻佔興義府城,興義府知府胡霖澍死於興義府城(今安龍縣城)亂軍之中。

孫清彥繼任知府,署理府務,興義府移駐興義縣(今興義市)。

1864年(同治三年),興義縣強橫的興義地方團練縱橫於雲貴之間。

駐興義縣的劉官禮以“興義雖小,地扼三省咽喉,舍而棄之,圖之實難”為辭,不願撤走。1864年二月初五,興義劉氏團練第一次收復興義縣城。

1866年(同治五年),白旗軍馬仲部第二次攻佔興義縣城,興義縣地方團練首領劉官禮在其根據地——興義下五屯永康堡(今興義劉氏莊園),調集各部團練全力攻城,第二次收復興義縣城。

興義永康堡

清政府被推翻后,1913年,北洋政府頒布《劃一現行各省地方行政官廳組織令》。北洋政府下令廢除全國行政區劃中所有“府”的建置。興義府被廢除,黔西道設立后更名為貴西道,接管興義府。

1914年,興義縣劉顯潛任貴西道尹兼貴州全省上游清鄉督辦,身兼貴州西部地區軍、民兩政職務,掌控了貴西道所屬的興義府以及大定府、安順府、赤水廳等20餘縣的軍政大權。

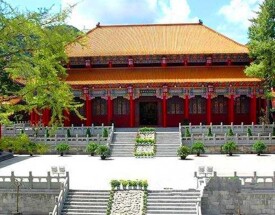

興義府試院

《興義府志》:清張瑛修,鄒漢勛纂,朱逢甲刪正。咸豐四年刻本。

《興義府志》第二卷