稻

漢語漢字

稻(拼音:dào),本義為一種一年生草本植物,稻子實稱“稻穀”,去殼后就是“大米”,供食用。出處為《周禮》。用法為稻子,水稻等。

| 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|

| 名詞 | 一年生草本植物。有水稻、旱稻兩類,通常多指水稻。 | rice | 《詩經·豳風·七月》:“十月獲稻,為此春酒,以介眉壽。” 《周禮·夏官·職方氏》:“正南曰荊州,其谷宜稻。” | 稻草;稻田 |

| 稻(植物)的籽實。 | rice | 稻穀 | ||

| 古地名。約在今山東省高密市西南。 | ||||

| (Dào)姓氏用字。 | ||||

| 量詞 | 古代以玉帶的寬為度的計量單位。 | 清·俞正燮《癸巳存稿·玉帶稻》:“《猗覺寮雜記》云:帶闊狹以道言,當用稻字。 |

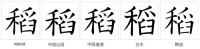

“稻”字的甲骨文字形有待考證。關於甲骨文中的“稻”字,有人將“圖1”釋作“稻”,甲骨卜辭中有“〔圖1〕年”多條,意為稻穀豐收。圖1上部是個“米”字,就像稻的顆粒;下部像壇罐一類的容器(“覃”),用罐中裝大米表示稻。古代沒有脫殼農具時,把稻穀放在臼里用碓(duì)舂成白米,才可食用。所以金文作圖2,像碓的扶手架,中間是米,下是臼,扶在架上用碓舂米表示稻。金文上還加了一個爪字,表示用手把臼里舂熟了的米舀起來。又加水字作圖3,義為水稻的意義更加明顯。

可依據的“稻”的可靠的字形應該是金文中的“圖6”,這個字從“禾”,右上部為一隻手握住舂棒“杵”的樣子,下面部件是一個臼,表示舂米的器皿。而實際上這也是一個形聲字,從“禾”表示這個字的意義類別,是表示同禾穀相關的一類植物,右邊的“舀”實際是標示字的讀音的符號,字右上部的“爪”實際是手。到小篆(圖7)和隸書(圖8-11)這種變化就更加明顯了。

《說文解字》中收錄了“稻”這個字,解釋為:“稌(tú)也。從禾,舀聲。”而《說文解字》又解釋“稌”為“稻也”,即稻穀的意思。根據朱駿聲《說文通訓定聲》的說解,認為古人通常稱有黏性的稻穀為“稌”“稻”,而沒有黏性的稻穀稱為“秔(粳)”。稻去除糠之後就是大米。作為一個基本詞,“稻”的意義從古至今並沒有發生變化,而“稻”是中國人最早栽培的糧食作物之一,在整個歷史發展過程中有重要的作用,是南方人的主要糧食。

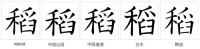

字形對比。

稻

“禾”窄“舀”寬,頂部和底部左右旁齊平。“禾”,橫筆從橫中線起筆。“舀”,上下寬窄相當;“爫”,首筆撇起筆高於左旁,第二筆點在豎中線;“臼”,左豎在豎中線,第13筆㇕(橫折)的橫段在橫中線。

稻

隸書書法。

稻

| 時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 高本漢系統 | dʰ | ||

| 王力系統 | 幽 | d | u | |

| 董同龢系統 | 幽 | dʰ | ôɡ | |

| 周法高系統 | 幽 | d | əw | |

| 李方桂系統 | 幽 | d | əgwx | |

| 西漢 | 幽 | |||

| 東漢 | 幽 | |||

| 魏 | 豪 | au | ||

| 晉 | 豪 | au | ||

| 隋唐 | 擬音/高本漢系統 | dʰ | ɑu | |

| 擬音/王力系統 | d | ɑu | ||

| 擬音/董同龢系統 | dʰ | ɑu | ||

| 擬音/周法高系統 | d | ɑu | ||

| 擬音/李方桂系統 | d | âu | ||

| 擬音/陳新雄系統 | dʰ | ɑu |

| 韻書 | 字頭 | 小韻 | 韻攝 | 聲調 | 韻目 | 聲母 | 聲類 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廣韻 | 稻 | 道 | 效 | 上聲 | 三十二晧 | 定 | 開口呼 | 一等 | 全濁 | 徒晧切 | dʰɑu | |

| 集韻 | 討 | 效 | 上聲 | 三十二晧 | 透 | 開口呼 | 一等 | 次清 | 土晧切 | tʰɑu | ||

| 道 | 效 | 上聲 | 三十二晧 | 定 | 開口呼 | 一等 | 全濁 | 杜晧切 | dɑu | |||

| 禮部韻略 | 上聲 | 晧 | 杜皓切 | |||||||||

| 增韻 | 上聲 | 晧 | 杜皓切 | |||||||||

| 中原音韻 | 道 | 去聲 | 蕭豪 | 端 | 開口呼 | 全清 | tɑu | |||||

| 中州音韻 | 去聲 | 蕭豪 | 唐澇切 | |||||||||

| 洪武正韻 | 道 | 上聲 | 十三巧 | 定 | 徒 | 全濁 | 杜皓切 | d‘du/d‘au | ||||

| 分韻撮要 | 度 | 陽去 | 第十二孤古故 | 端 |

【卷七】【禾部】徒皓切(dào)

(稻)稌也。從禾舀聲。

【卷七】【禾部】

稌也。今俗㮣謂黏者不黏者,未去穅曰稻,稬稻、秈稻、秔稻皆未去穅之偁也。旣去穅則曰稬米、曰秈米、曰秔米,古謂黏者為稻,謂黏米為稻。《九穀考》曰:“《七月》詩:‘十月獲稻,為此春酒。’《月令》:‘乃命大酋,秫稻必齊。’《內則》《雜記》並有稻醴,《左傳》:‘進稻醴粱糗,是以為黏者之名,黏者以釀也。’《內則》:‘糝酏用稻米。’《籩人》職之餌餈,注亦以為用稻米,皆取其黏耳。而《食醫》之職牛宜稌,鄭司農說稌,稉也。是又以稉釋稻,稉其不黏者也。孔子曰:‘食夫稻’,亦不必專指黏者言。職方氏楊荊諸州亦但云其榖宜稻,吾是以知稌稻之為大名也。”玉裁謂:稻其渾言之偁,秔與稻對為析言之偁。稻宜水,故《周禮》:“稻人掌稼下地。”

從禾,舀聲。徒晧切。古音在三部。

徒晧切,上晧定 ‖ 舀聲幽1部(dào)

稻,秔稻,《禮記》曰:“凡祭宗廟之禮,稻曰嘉蔬。”又姓,何氏《姓苑》云:“今晉陵人。”

稻【午集下】【禾部】康熙筆畫:15畫;部外筆畫:10畫

(dào)《唐韻》徒皓切。《集韻》《韻會》杜皓切,並音道。《說文》:稌也。《韻會》:有芒谷,即今南方所食之米,水生而色白者。《禮·曲禮》:凡祭宗廟之禮,稻曰嘉蔬。《詩·豳風》:十月獲稻。《周禮·地官·稻人》:掌稼下地。疏:以下田種稻,故云稼下地。《史記·夏本紀》:禹令益予眾庶,稻可種卑濕。《爾雅翼》:稻,米粒如霜,性尤宜水,一名稌。然有黏,有不黏,今人以黏為稬,不黏為秔。又有一種曰秈,比於秔小,而尤不黏,其種甚早,今人號秈為早稻,秔為晚稻。《六書故》:稻性宜水,亦有同類而陸種者,謂之陸稻。記曰:煎醢加於陸稻上,今謂之旱稜。南方自六月至九月獲,北方地寒,十月乃獲。

又姓。《何氏姓苑》:今晉陵人。

又地名。《前漢·地理志》:琅琊郡有稻縣。

(tǎo)又《集韻》土皓切,音討。秔也。關西語。又葉徒苟切。《詩·豳風》:十月獲稻,為此春酒,以介眉壽。

又葉徒故切,音度。《易林》:蝗齧我稻,驅不可去。實穗無有,但見空藳。