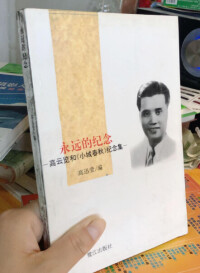

高雲覽

原南洋麻坡中華中學任教務主任

高雲覽(1910.5.14―1956.6.13)原籍福建廈門。1926年到上海,在同鄉會館開辦的免費學校泉漳中學讀書。1927年以後,在廈門和漳州任教。寫過中篇小說《前夜》,描寫黨的地下工作者的艱苦鬥爭。1932年在上海加入“左聯”。不久返廈門。七七事變發生后,赴南洋地區教書。在馬來亞參加“抗敵後援會”和南洋華僑回國慰問團。當時寫的中篇小說《春秋劫》,發表於馬來亞檳城《現代周刊》。1950年回國到天津定居。1952年開始,用4年時間寫成長篇小說《小城春秋》,生動地描寫了1930年廈門地區黨領導的劫獄鬥爭。1956年患腸癌逝世。

出生

高雲覽書籍

背景

他於1926年到上海,在同鄉會館辦的泉漳中學上學。不久加入共產主義青年團。1927年,父親去世,家中生活重擔落到他的肩上,他只好輟學回家,在廈門和漳州等地當記者和教員。但是由於政治迫害,他屢次失業,生活艱難。1930年,他以共產黨領導的廈門大劫獄事件為線索,寫成中篇小說《前夜》。

寫作

1932年初夏,他再次來到上海,擔任公時中學教員,加入了中國左翼作家聯盟,后又一度退居廈門。1937年,他到馬來亞的麻坡中華中學擔任教務主任,常為《南洋商報》投稿,並參加馬來亞共產黨領導的“抗敵後援會”的活動,曾隨南洋華僑愛國領袖陳嘉庚組織的“南洋華僑回國慰問團”回國,訪問許多地方。返回新加坡后,他發表了報導國內抗日戰爭的遊記和雜文。

抗日

日本佔領馬來亞后,他與一些抗日的文化人撤至蘇門答臘島,以經商為掩護,繼續從事抗日活動。日本投降后,他重回馬來亞,參加了中國民主同盟,參加了反對內戰的民主鬥爭,成為陳嘉庚等創辦的《南僑日報》的“大股東”之一。1949年,他被新加坡英國殖民當局驅逐出境。1950年他經香港來到天津居住下來,從事專業創作。1952年至1956年,他寫成《小城春秋》這部長篇小說。1956年,他患腸癌逝世。

1910年 高雲覽生於福建廈門橋亭街。原名高怡昌,筆名高雲覽,高友慶、健尼、高法魯、高仲約等。小學畢業,中學一年是作者的全部學歷。

1938年 在南洋麻坡中華中學任教務主任,參加“馬來亞抗敵後援會”、“南洋華僑籌賑祖國難民總會”。

1939年 以戰地記者身份偕同張楚琨赴祖國雲南、廣西、湖南等戰區採訪。

1940年 參加陳嘉庚率領的“南洋華僑回國慰問團”。赴西安、重慶,先後受到林伯渠、周恩來、葉劍英等首長接見。並與廖承志、宋慶齡會晤。

1942年 與張楚琨、胡愈之、郁達夫、楊騷等文化人士流亡蘇門答臘群島,躲避日寇的追捕,開辦“趙豫記”酒廠、鉀皂廠。

1946年 在新加坡與張楚琨自製“南元”“南美”兩輪船,創辦“鉅元公司”。同年創辦《南僑日報》。

1949年 在解放戰爭中,與張楚琨奔走指揮“南元”、“南美”運載解放軍的軍需物資、印刷機和文工團隊等。同年在新加坡被英當局以“通共”罪名逮捕,后以“紅色商人”之罪名驅逐出境。“鉅元公司”撤往香港。“南元”以象徵性價格轉讓給中國海軍參戰。

1950年 舉家回國。定居天津。

1951年 在津設“鉅興進出口貿易公司”並開始《小城春秋》的創作。

1953年 經廖承志請示周恩來總理同意並批准,將“南美”獻給國家。

1955年 將“鉅興進出口公司”交給國家,公司所有資金交天津投資公司處理。

1956年 《小城春秋》完成第六稿,因腸癌手術併發症在天津人民醫院逝世。

《小城春秋》

《前夜》(中篇小說)(1932年上海湖風書局初版)。

《春秋劫》(中篇小說)(1946年連載新加坡《現代周刊》)。

《沒有太陽的早晨》(劇本)、《夕影》(劇本)、《救亡戲劇以胡弦譬喻說》(評論)、《對戲劇藝術提高的一點意見》(評論)。

《救亡戲劇的“演”“觀”談》(評論)(1938-1939年《南洋周刊》)。

《紀念魯迅先生》(雜文)、《關於紀念魯迅先生雜話》(雜文)、《我們所以悼念魯迅先生》(追悼大會演說稿)(1936年的廈門《江生報》)。

《我們在旅途上》(散文)、《重慶五月》(散文)、《孫夫人廖夫人訪問記》(報告)、《論郭沫若》(評論),《通俗與媚俗的另一個解釋》(評論)(1939-1941年《南洋商報》副刊《獅聲》)。

《記陳嘉庚先生在祖國》(報告)、《陳嘉庚先生對祖國的影響》(報告)、《日本在桂南的“自殺”》(通訊)、《我國怎樣抵抗轟炸》(通訊)、《重慶不怕轟炸》(通訊)、《在炮火中苦鬥的祖國士兵》(通訊)、《緬甸訪華團在中國》(通訊)、《在桂南前線觀察桂南戰局》(報告)(1940-1941年《南洋商報晚版》)。

《文化將軍馮玉祥》(通訊)、《一年來的中日貨幣戰》(報告)、《在祖國所見到的傷兵》(通訊)、《不放鬼子渡黃河》(通訊)、《一年來目擊敵軍的衰退》(通訊)、《在西北的日本俘虜》(通訊)、《二屆南僑大會的前後》(報告)、《我在祖國所見的難童》(通訊)(1940年—1941年《南洋商報》)。

《葉挺將軍訪問記》(報告)、《抗戰中的紅十字會》(報告)、《黔邊苗夷實察記》(報告)《負責指揮華南軍事的兩位將軍》(報告)、(1939-1940年《星島日報》)。

《雜話郭沫若》(評論)(1941年《新國民日報》)、《陳嘉庚論》(評論)(1946年《現代周刊》)。《學習魯迅的“省儉”》(評論)(1952年《天津日報》)。

高雲覽的文學批評是他文學生涯整體中一個不可或缺的組成部分,雖然現存的篇章不多,但從中仍可看出其批評的深刻洞察力和獨特感悟力。在中國特定的歷史時期內,民族救亡的歷史大任,使他對現實的文藝作品採用社會歷史的批評方法;而作家的創作本能,又使他對一些已成為歷史的作品採用以印象主義為主的批評方法。這兩個方面,構成了高雲覽文學批評的總體特色。

批判時間

高雲覽的文學批評主要集中在20世紀30年代和40年代初,這一時期正是日本帝國主義瘋狂地發動侵略戰爭,中華民族處於生死存亡的緊要關頭。在壯烈的民族戰爭的歷史大環境中,作為一位愛國的熱血青年,他不可能過多地關注文學作品的藝術形式美感方面,而是注重於作家及其作品的社會性內容,即他的價值意義、思想傾向和社會效果等,他採用的是一種社會歷史的批評方法。

悼念魯迅

1936年,魯迅先生逝世,10月底廈門召開了“廈門文化界追悼魯迅先生逝世大會”,高雲覽被推舉為大會主席,他在會上作了《我們所以悼念魯迅先生》的演說。從演說的題目就可看出,他的重心是放在“所以”上,也就是“原由”、“為什麼”,即對魯迅價值意義的估量這一要點上。他說:“我們是把這一位正義的戰士,放在大時代的天秤上面,估量他,批判他,冷靜地,客觀地看他給與這時代到底有多少意義,多少利益,多少的重要性。”評判一個作家的價值,首先是以時代的天平來衡量,看他給與時代的意義有多少?這是文學的社會歷史批評方法的核心。高雲覽認為,魯迅的價值意義體現在兩個方面,一是他不妥協不屈不撓的精神,一是他為正義而奮鬥的精神。

高雲覽充滿激情地說:“我覺得,魯迅先生的一生就只有一個字:‘強’,倔強的強,自強的強。強這個字包括了他整個人生,整個生命,整個人格和他全部的價值。是的,他強,強就是他,為著正義;他強,為著大眾;他強,為著中華民族解放;他強,為著不拍賣人格;他強,為著不拍賣了大眾的利益;他強,為著不向黑暗勢力的妥協。他強就強到底,死了還是一身的硬骨頭。”把魯迅不屈不撓的硬骨頭精神歸納為一個“強”,加以一再的重複,強化了魯迅這一精神要質。而這,完全取決於他所處的那一時期的社會歷史的大環境的要求:“尤其是當這國難加深,民族危機加緊的時候,我們怎麼能夠忘記他呢?他不是這樣簡單就完了的,他的精神,將成為一根人類進化的鞭子,鞭策著這代和後代的子孫向前邁進的。”高雲覽把魯迅精神比喻成一根鞭策人類進化及後代子孫前進的鞭子,這一預見在今天仍然未失其光彩。

文學的社會歷史批評的第二種尺度,就是文學的傾向性。文學是作家由生活經驗所引發的情思,通過文字這一符號媒介的形象構型,它不可避免地包含著作家主體對生活理解的傾向性問題。20世紀30年代,以男女之間的愛戀為創作對象的文學作品盛行一時,這類作家以張資平、葉靈鳳為代表,他們的作品過分地渲染了人的感官慾念。

高雲覽對這一傾向提出了批評,在《作品里肉的氣息》一文中,他指出:“我以為張資平與葉靈鳳倒有一個共通點,就是能同樣以濃厚的肉的氣息去挑撥讀者,去刺激讀者,除此之外再沒有什麼別的好處。”在國難當頭、民族存亡之際,文學仍沉溺於聲色犬馬、放蕩淫褻之中,這一傾向絕不能任其泛濫。但高雲覽並非一概否決文學中關於情愛的描寫,他主張寫作手法上要委婉曲折,有一種蘊藉的詩意之美。就像沈從文的《夫婦》、《微波》,有一種詩意的浪漫,給讀者的是一種朦朧的、潛隱的情慾感覺;就像茅盾的《幻滅》、《動搖》,雖然也有肉的氣息,但卻寫得生動靈巧,很迷惑人,有高超的藝術手腕。

高雲覽對情愛描寫這一藝術傾向,也一直延續到他在《小城春秋》的創作中,值得我們重視。他在文章中歸結道:“張資平是在無情暴露,葉靈鳳是在有意的挑撥,沈從文是引人的薰陶,茅盾呢?他卻是動人的迷惑。”寥寥數語,明確而清晰點出了他們之間的區別與特點,從用詞中也體現出他的褒貶傾向。他在文章的結尾指出:“一些專以寫肉感文字為能事的作家們,是應該改變他們的手法與轉移他們的觀點到現代社會的深層去,那裡才有偉大的作品可以產生。”從今天來看,高雲覽所主張的文學傾向仍是正確的。

文學的社會歷史批評的第三種尺度是考察作品所產生的社會效果。這裡,涉及到一次與高雲覽有關的藝術的內容與技藝之間的論爭。1938年11月,高雲覽在新加坡《南洋周刊》發表了《救亡戲劇的‘演’‘觀’談》一文,文中他舉了一個例子,說是一個中年朋友的六歲孩子死了,晚上他聽到隔壁的一個人在拉著胡琴,拉的技巧並不好,但他想起死去的孩子,竟然聽得很感動,眼淚都掉下來。高雲覽本想以此來說明,在特殊的歷史時期里,文學藝術的內容、情感是占首要的地位,而不必過分地去苛求藝術形式與技藝的傳達。因為抗戰時,“每個演員的細胞早醞釀著發酵的酒酶,每個觀眾的神經都像灌滿酒精似的,稍一著火,立刻發作,這是那晚演出的最優良條件。”

但當時一位名叫高揚的讀者誤解了他的意思,認為“似乎是主張演救亡戲劇就行了,目前不必談到裝置、化裝、燈光”,以及“演技”等。高雲覽再發表《救亡戲劇以胡弦譬喻說———復高揚先生》一文,說明他誤解了自己的意思:“你不過是以讀硬性論文應有的那種理智,去讀我那篇部分地渲染著感情的色素的隨筆。”

他並非漠視藝術形式和演出技藝,因為他在理論上是十分清楚的:“舞台技術(包括演技)和腳本的不能分開,和腳本本身的內容和形式不能分開是一樣。”但特殊的歷史時期有特殊的表現方式,“在這個急變化的二十世紀四十年代,戲劇藝術一離開了我們的武器作用,就要和寫在水上的文字一樣,枉費了一場。”文藝,作為介入民族解放鬥爭的一種武器,在當時首先必須考慮的是它的社會效果:“在民族抗戰白熱化的現階段,劇作者非寫作救亡劇便不夠勁,劇人非演出救亡劇便不夠癮,觀眾非觀救亡劇便不夠味,這不因為別的,關係是抗戰的‘客觀情勢’和救亡的‘主觀要求’這兩個形成的必然性和它的辯證法的統一性。”只有關注抗戰救亡的作品,才有可能產生強烈的社會效果,這是當時“客觀情勢”和“主觀要求”所決定的。

上述的僅是高雲覽文學批評的一個側向。因為從根本上看,他是一個以創作為生存狀態第一要義的作家,所以他的文學批評還有一個由創作本能所激發的向度———印象主義的批評方法。這種批評方法的特點是:注重批評家的直覺感悟性,強調批評家對作品的自身真切的體驗與悟解,主張文學批評是作者與讀者之間的靈魂與靈魂的對話,追求批評寫作的詩性與美感等。

高雲覽曾寫道:“當一個人被某一種情緒支配著不得不動筆時,他所駕馭的文字是不大願意板起臉孔來反抗自己的感情的,不管這感情已經越過了理智的限制。”他看到了自身蘊藏著一種由情感激發的超理性的直覺感悟力。這種感悟力,往往是以形象思維為主的作家在批評中所特有的,從而形成印象主義的批評方法。

這在《論郭沫若》一文中尤為突出:“沫若狂的卻是二十世紀大都會的脈搏。他吹的是激越的喇叭,唱的是最尖或最濁的高音或低音;塗的是大紅大黑的強烈的質色。他缺少中和,缺少溫柔,缺少輕淡,缺少細膩。他是愛到極點,憎也到極點;靜到極點,動也到極點;快樂到極點,悲哀也到極點;讚頌到極點,咒詛也到極點。他的極點就是極點。”這裡,沒有太多的理性判斷,批評家完全沉迷於作品閱讀時所產生的印象,並用音樂與色彩形象地描述出自身獨特的體驗。

又如,在論析郭沫若和魯迅創作特點時,他寫道:郭沫若的“詩是在激情裡面生長的,他惟一的憑藉是那觸動他靈感的激情,激情來時,他可以發瘧了似的,索索的寫。激情不來時他沒有法子學魯迅‘榨油’。魯迅可以用榨而榨出雜文,沫若不能用榨而榨出詩。這是沫若的悲劇,也就是一切抒情詩人的悲劇。”僅一個“榨”字,就極為形象地把兩人在創作上不同的特點區分開來。

印象主義的文學批評的形成,很重要的一個原因就是批評者對作品有著真切的體驗與悟解,高雲覽對郭沫若的詩作的批評即是如此。他在論析郭沫若的詩之所以能引起青年們的共鳴時,寫道:“其實‘五四’本身就是一陣狂飈,那些曾給舊形式綁住了腳手的人,開始在沫若的詩里,找到自己的心臟,發現自己被解放了的感情,聽到原始的,年輕的,自我的,赤誠的,自由的,靈的叫喊。《女神》是這狂飆裡面的一把旗子,仗著它的強烈的顏色和揮揚的姿態,使無數青年匯合在這旗下。”這何嘗不是高雲覽的心聲?作為20世紀30年代的一個文學青年,“五四”文學革命是他們心中最為神聖的一面大旗,而《女神》為他們那年輕的生命發出了巨大的吶喊,這是“原始的,年輕的,自我的,赤誠的,自由的,靈的叫喊”!這是心靈對心靈的呼應,精神對精神的契合,高雲覽以自身的體驗準確地評價了郭沫若詩作的價值意義。

印象主義文學批評的又一個特點是,批評文章的寫作也是一種“創作”,它倡導的是批評文章的“詩性”,即具有文學性的美感,而非僵滯的理性概念的推導。高雲覽本身就是作家,所以在批評文章中經常閃射出文學性之美。