羌族刺繡

羌族刺繡

羌綉是在繼承古羌人挑花刺繡的基礎上演變發展而來的。主要分佈在汶川縣的兩鎮四鄉(綿虒鎮、威州鎮、龍溪鄉、克枯鄉、雁門鄉、草坡鄉)刺繡的針法除多採用挑花外,尚有納花、纖花、鏈子扣和平綉等幾種。羌族挑綉圖案的題材,大都是反映現實生活中的自然景物,如植物中的花草、瓜果,動物中的鹿、獅、免、蟲、魚、飛禽,以及人物等等。

2008年6月7日,羌族刺繡經國務院批准入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。

羌繡的歷史最早可以追溯到新石器時代。四川省阿壩藏族羌族自治州的汶川、茂縣等地出土的陶罐上“繩紋”紋樣和龍溪鄉阿爾寨等出土的兩周青銅器“饕餮”紋樣,證明了在岷江上游古羌族聚居地生活的羌人已經在刺繡中廣泛應用這類紋樣,它為羌繡的起源留下了最早的文明記載。《商君書·畫策》中也曾記載“神農之世,男耕而食,婦織而衣”,《隋書·黨項傳》中描述“黨項羌者……服裘褐披氈以為上飾”,由此說明古羌婦女很早以前就善於擰線織錦、挑針綉線,用手工技藝來裝飾美化自己的生活。到了明清時期,刺繡已經在羌族地區極為盛行,挑花刺繡達到鼎盛時期並逐漸形成體系。

羌族是一個極富睿智的民族,更是一個崇尚美的民族。美與藝術起源於勞動,也正由於人們在勞動中創造了那些具有初步形式美的客觀對象,才可能相應地產生出對稱、平滑的審美觀念。羌繡的色彩鮮艷,精美絕倫,不但顯示了羌族婦女的聰明才智,更表達了羌族人民崇尚美的願望。勞動創造了美:勞動產品美,勞動工具美,勞動動作美,勞動創造的藝術品美。歷經千年傳承和發展,羌綉似乎濃縮了歷史的精華,形成了風格獨特的綉中之精品,已漸被人們認同為與湘繡、蘇綉齊名的綉中工藝品,成為中華文化瑰寶中的一朵奇葩。

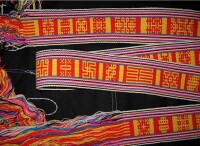

如今,羌綉早已成為羌族人服飾中的重要組成部分。羌族的服飾較為樸素而華美,男人喜著青色或白色頭帕,穿自製的麻布長衫,外套一件無袖子的羊皮褂子,這種褂子可用來防寒、擋雨、墊坐。腳穿有鼻的“云云鞋”,鞋子上綉有雲彩圖案及波紋,腳上裹牛、羊毛制的氈子綁腿,綁腿有保溫和護腿的作用。婦女喜纏青色或白色的頭帕,青年婦女常包綉有各色圖案的頭帕或用瓦狀的青布疊頂在頭上,用兩根髮辮繞作鬢;一般冬季包四方頭巾,上綉各色圖案,春秋包繡花頭帕,穿有花邊的衣衫,腰系繡花頭帕,系有花邊的飄帶。年輕女子還在腳腿上纏紅腳帶子。男女皆束腰帶。羌綉有裝飾性很強的花紋圖案,無論是在羌族群眾的腰帶、衣裙、圍腰、鞋上,或是在婦女的頭帕、袖口、衣襟甚至襪子、鞋墊上都隨處可見。羌族的挑綉不僅結構完整、物象突出、色彩絢麗、工藝精巧,起到美觀的作用,而且藉助那密密麻麻的針腳,增強了衣物易磨損處的耐磨性能,延長了使用壽命,具有實用價值。馬克思認為:“動物只能按照它所屬的那個種的尺度和需要來構造,而人卻懂得按照任何一個種的尺度來進行生產,並且懂得怎樣處處都把內在的尺度運用到對象上去,因此人也按照美的規律來建造。”羌綉不只是一種單純的裝飾品,同時也是獨具民族特色的藝術品,它已深深地融入了羌族人民的生活之中,是衡量一個婦女聰明才智的重要標誌,是她們用來美化自己,寄託自己情感和美好願望的一種重要方式,也常常是青年男女表達美好愛情的訂情信物。它集藝術與實用於一體,是羌族人民對真善美追求的物化和象徵。

羌族刺繡

羌族人民的挑花刺繡,有著悠久的歷史。“神農之世,男耕而食,婦織而衣,男女開始分工勞作。”古羌人擅用自製工藝品裝飾、美化自己的生活。羌族婦女善於運針走線、擰線織錦,刺繡佳作甚多。明清時期,羌族的挑花刺繡業十分興盛,羌族婦女從小訓練有素,常針挑線綉,製作出獨具風彩與特色的圍腰與云云鞋、尖尖鞋、朝鞋等。經歷漫長歲月的洗禮,羌綉已經成了一個內涵豐富、針法獨到的民間工藝品體系。

羌綉分為挑花、繡花、納花、盤花、刺繡等。挑花和刺繡是羌族傳統的民間工藝美術,是勞動人民藝術的結晶,是民族藝術中的一朵奇葩。刺繡,早在明清時代就已經在羌族地區極為盛行,後來逐漸被挑花所取代。挑花製品,由粗布、錦線綴成,多為黑底白紋,色彩對比強烈,醒目而調和,質樸而敦厚,有濃烈的裝飾圖案美。挑花刺繡是羌家姑娘的拿手絕活,她們十歲左右就開始受到嚴格訓練,常在耕種之餘和農閑之時,從事紡線、織麻布、織氈子和挑花、刺繡,正所謂“一學剪,二學裁,三學挑花綉布鞋”。羌族婦女一生挑繡的高潮是在出嫁前夕,她們一定要盡其所能綉出幾件最漂亮的嫁衣、最好的云云鞋和最好的鞋墊,否則會被男方輕視。她們既不打樣,也不劃線、繪圖,僅以五色絲線或錦線,全憑嫻熟的技巧,信手挑綉成具有民族風格、絢麗多彩的各種幾何圖案、自然紋樣或花卉麟毛,活靈活現,栩栩如生。究其圖案種類與題材,大多是反映羌族生活或自然景物,或植物中的花葉、瓜景,動物中的鹿、獅、馬、羊、飛禽、蟲、魚以及風情人物等。所挑綉之景物,皆秀麗精緻,多含吉祥如意以及對幸福生活的渴望和美好憧憬,如“團花似錦”、“魚水和諧”、“蛾蛾戲花”、“云云花”、“瓜瓞綿綿”、“麒麟呈祥”、“群獅圖”、“二龍戲珠”、“五龍歸位”、“三羊開泰”、“乾坤歡慶”、“鹿鶴回春”等圖案,色彩艷麗醒目,形象活現逼真,可謂風格獨特。

製作工具

1、綳(竹綳、木綳、塑料綳)

綳有手綳、卷綳兩種,羌族刺繡作品手綳是將綉底夾在圓形的內外雙竹圈內,拿在手中綉小件(如鞋花之類)時使用。小件挑花也可以直接拿在手上綉。

卷綳是木製的能伸能縮綉底的長短,以適合綉者的需要,有大小多種,最大的可綳至丈外,是專綉大幅用的,小綳供綉普通件使用。上綳時將綉底的兩個底邊,用線條壓在兩根綳杠的槽內,然後卷轉綳杠,卷至綉面寬窄適度,用棖子固定,棖子的一頭有許多小眼,將棖子插入兩根綳杠之間的方孔內,兩端各插一根,再將綳框撐開。直至符合綉底的鬆緊度為止,然後用一小鐵釘插入棖子的小眼內,固定綉底的長度和鬆緊度。

2、綳架(2件)

綳架,用三腳凳或長凳,三足凳外兩腳,內一腳,架的高低按綉工的身高酌情增減。綳架是用來承放綳杠用的。

3、剪刀(1把)

剪刀宜用小的,要鋒利。不使用時,可放在綳旁無線的地方,剪線時,需斜平勿豎起,防止剪壞綉底。

4、繡花針(1根)

根據底料的厚薄及綉線的粗細選擇繡花針的大小、粗細。一般而言,羌綉使用的針是普通的6號或7號縫衣針。

5、線和底料

羌綉用線有數種:彩色絲線、棉線、混紡線及膨體紗(即毛線)。羌綉大多採用棉線或傳統花線,線粗而鮮艷,極具韌性,綉品多次洗滌而色澤不變。因腈綸線色彩簡單明快且艷麗,耐蟲蛀,不怕日晒,最重要的是經得往日常勞作中摩擦,綉出來的圖案可長時間保持,現在被廣泛採用。

底料有麻布、純棉線、絲緞。羌綉常用經自家種麻、紡織、染色的土布,布料質材厚重而粗狂。

工藝流程

1、羌綉制稿

綉娘們按照實物畫稿,或憑想象隨手描制樣稿。

2、選料

根據畫稿的內容、用途不同,選擇不同質地和顏色的底料,如果是衣飾就必須能洗耐磨,則選用麻布或純棉布,作為藝術品及高級贈品則選用絲鍛作為底料。勞動時的服裝及用品,例:墊肩、背單、圍腰、綁腿等用厚型純棉布或麻布。使用的線採用了耐磨、耐洗的棉線、混防線和膨體紗等材料。

3、樣稿上料

製作羌綉將經過精心挑選的畫稿,用帶有顏色的筆在要綉制的底料畫上圖案,或是仿照已經畫好的圖稿進行綉制,也有人用紙把要綉制的紋樣剪出來,將紋樣用綉針和線固定在要綉制的地方,然後選擇自己喜歡的線進行綉制,這樣整齊均勻的針腳會把剪出來的紙樣遮蓋住,不用擔心筆墨粘在布料上,綉制時還有了參照物。

4、精心綉制

底料上綳后即可綉制。小型綉品直接拿到手上綉制。例:頭飾、襪留跟、綁腿等;大中型壁掛,入屏的大幅必須上到圖綳或大型方綳上綉制。

在綉制過程中絲線、絲緞及其它淺色底料,必須保證乾淨。綉制人員綉前需洗手,夏天應準備一張小手絹隨時擦乾手上的汗水,防止弄髒底料及綉線,保證綉品的光澤。

羌族刺繡圖案的題材,大都是反映現實生活中的自然景物,如植物中的花草、瓜果,動物中的鹿、獅、免、蟲、魚、飛禽,以及人物等等。代表作品有《金瓜萬福圖》《二十一團花》等。

羌綉挑花刺繡的色彩以黑、白對比居多,且多用絲錦線,顯得樸素大方、清爽明快。也有用色線挑花,有的飄帶全是彩色線分條排列,採用納花針法,如五色虹霓,色彩斑斕、絢麗奪目。羌族挑花刺繡的仿飾圖案是在繼承古羌文化的基礎上發展起來的,羌族婦女服飾的領口、袖口、衣襟、托肩等處的紋飾,既是所出土的彩陶陶片紋飾的變異(汶川縣姜維城遺址),又與汶、理、茂、北川石棺岩墓土的陶罐口沿下頸部與肩部之裝飾壓印紋極似,故被稱為“缸缽邊”。男青年的三角肚篼(俗稱肚子)上的紋飾與汶川龍溪出土的西周酒器“青銅鼎”上的紋飾基本一致。婦女圍腰上的方形組合紋飾彩綉圖案,其用色及圖像與敦煌莫高窟之唐代壁畫“藻井”無異。

羌族刺繡

羌族刺繡製品多以粗布、錦線綴成,黑底白紋,對比強烈,用於頭帕、圍腰、飄帶、衣領、衣角、鞋面等處的裝飾。羌族挑花刺繡針法除多採用挑花外,還有納花、纖花、鏈子扣與平綉等等。挑花精巧細緻;纖花和納花顯得清秀明麗;鏈子扣則剛健淳樸、粗獷豪放。但不同的羌族村寨,製作出的挑花刺繡作品,其針法風格與方法有些細微的差異。在羌寨中較普遍的挑花刺繡技藝和針法主要有“十字挑”、“串挑”、“編挑”三種。

“十字挑”:採用斜形交叉十字針組成花紋,按布料的經、緯下針,針腳精湛,挑綴嚴謹,組圖美觀,但是工細費時,常以小型挑綴為主。“串挑”:又稱鏈子扣,是以針線挽成鏈扣相連構成圖案,用白粉畫樣挑串,“串花”粗針細綴,組成圖案,挑綴較省工時,適於大面積的圍腰裝飾。“編挑”:多用彩色絲線,挑、編相兼,密扎排列,留空顯花組圖,編挑美觀大方,但不經洗,多適用於飄帶、鞋面、頭帕。羌綉構圖有正花、邊花、角花、補點花等。正花為主圖案,構圖有錦雞穿牡丹、獅子滾繡球、吉祥雀報春、蛾蛾抱百花、喜鵲鬧梅、猴子摘瓜、金瓜銀燈、吉祥梅花等;邊花、角花是製品四邊的點綴,紋樣多為二邊連續圖案或三角形圖案,其中有蛾蛾採花、金瓜邊、燈籠花以及各動植物圖案,刺繡時,按正花主題隨心所欲挑綴刺繡。補點花有牙籤子、吊燈台、釣魚花等,視空白大小挑刺點綴。

羌繡的針法主要有挑花、纖花、納花鏈子扣幾種。挑花精巧細緻,纖花、納花清秀明麗,鏈子扣則剛健淳樸,粗獷豪放。挑花的色彩,以黑白對比的居多,亦有用少許色線挑的;有的飄帶全用色線參差分條排列,採用納花針法,對比強烈,絢爛奪目,如五彩虹霓。挑花多用棉線,顯得樸素大方,異常明快。羌族挑綉圖案的題材,大都是反映現實生活中的自然景物,如植物中的花草、瓜果,動物中的鹿、獅、免、蟲、魚、飛禽,以及人物等等。

保護單位:阿壩藏族羌族自治州汶川縣文化館

阿壩藏族羌族自治州茂縣文化館

國家級傳承人:汪國芳

省級傳承人:汪斯芳、陳平英

汪國芳,女,1936年2月20日生,第三批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,代表項目:羌族刺繡。

李興秀,女,羌族,第五批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,代表項目:羌族刺繡。

羌族刺繡是羌族人民勞動與智慧的結晶,與羌族特定的歷史條件、生存環境、宗教信仰等有著密切的聯繫,它凸顯了羌人強大的藝術創造力和審美情趣,是羌族人民思想、感情、願望及理想的文化載體。在經濟文化產業呼聲日益高漲的今天,羌族刺繡的傳承與發展對於進一步了解羌民族的歷史文化,認識羌族民間藝術以及振興羌族地區的經濟發展等都具有重要意義。

羌族刺繡為省級非物質文化遺產,羌綉是羌家婦女農閑時的一種普通針線活,在長輩們的口傳心授中不斷發展和創新,婦女們都有自己的拿手絕活。特別是在挑花刺繡時,圖案和樣式就在他們心中,所以,他們既不打樣,也不畫線繪圖,僅以五色絲線、棉線、毛線,憑著嫻熟的技巧,就能刺繡出具有民族風格的、絢麗多彩的各種圖案,活靈活現,栩栩如生。圖案的種類與題材,主要反映了羌族的生活或自然景物,所綉之物秀麗精緻、富含寓意。圖案的色彩艷麗醒目、造型別具一格、形象質樸可愛、風格獨具特色,反映了羌民族對幸福生活的渴望和對美好未來的憧憬。云云鞋和繡花圍腰是羌族刺繡中最具代表性的工藝品。其他還有藏式統包、挎包、帽子、氆氌、氈子、褥子、壁掛等,也都精美絕倫。

傳承價值

羌族刺繡是羌族人民勞動與智慧的結晶,與羌族特定的歷史條件、生存環境、宗教信仰等有著密切的聯繫,它凸顯了羌人強大的藝術創造力和審美情趣,是羌族人民思想、感情、願望及理想的文化載體。羌族刺繡的傳承與發展對於進一步了解羌民族的歷史文化,認識羌族民間藝術以及振興羌族地區的經濟發展等都具有重要意義。

傳承人物

汪國芳,女,1936年2月20日生,第三批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,代表項目:羌族刺繡。

李興秀,女,羌族,第五批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,代表項目:羌族刺繡。

保護措施

2016年3月29日,“中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓班”(羌族刺繡)在西南民族大學開班。

2019年11月,《國家級非物質文化遺產代表性項目保護單位名單》公布,汶川縣文化館獲得“羌族刺繡”保護單位資格。

重要展覽

2019年9月27日,羌族刺繡作品《金瓜萬福圖》《二十一團花》在成都博物館秋季新展“巧手奪天工——傳統工藝的現代新生”中展出。

2019年12月20日,“雲朵上的五彩絲線”羌族刺繡圖像學研究與數字化保護結題展在茂縣羌族博物館舉行開幕,共展示傳統羌綉168件,以及圖片、音頻和視頻等珍貴資料。