中國水蛇

有鱗目游蛇科動物

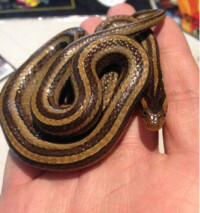

中國水蛇(學名:Enhydris chinensis)是游蛇科水蛇屬爬行動物,體粗壯,尾短。蛇體前部呈深灰色或灰棕色,具有大小不一的黑點,背鱗最外行暗灰色,外側2至3行紅棕色,腹鱗前半暗灰色,後半黃白色,上唇緣亦為黃白色。頭較大,吻端寬鈍,背鱗平滑,雄蛇腹鱗平均148.4枚,雌蛇腹鱗平均143.3枚,肛鱗二分,尾下鱗雙行,雄蛇平均48.6對,雌蛇平均42.6對。

中國水蛇長年生活在水中,白天及晚上均見活動,食性雜,主要以魚類、青蛙以及甲殼綱動物為食。種群主要分佈在中國和越南。列入世界自然保護聯盟(IUCN)2010年《瀕危物種紅色名錄》ver3.1——低危(LC)。

中國水蛇

大多數種類軀體粗壯,體表有黑斑,或背部有條紋,鱗片呈脊棱形。半水棲,無毒,以咬殺方法捕食魚和兩生動物。美洲水蛇常見於水中或水域附近,卵胎生,可產30~75條幼蛇。歐洲水蛇對水的依賴性較小,卵生。該屬所有種類的性情皆暴躁,自衛時,除頭部膨脹,沖咬對手外,還從肛門腺中釋放出一種難聞的分泌物。北美落磯山以東有11種水蛇,代表種是北美游蛇(Natrix sipedon),分佈很廣,各亞種的俗稱不一;體褐色而帶斑紋或帶狀斑,約長90公分(35吋);因外貌與有毒的水棲噬魚蛇相似,故亦常稱噬魚蛇。普通歐洲水蛇(N. natrix,有時作Tropidonotus natrix; 即草蛇)分佈於歐洲西部(包括不列顛群島)和北非至中亞一帶;深綠色至黑色,通常背部有小黑斑點,身體兩側有短的線紋,頭或頸兩側各有一白色、黃色或橘黃色斑點;有些水蛇的體長接近1.8公尺(6呎),但平均長度不到1公尺。歐洲至中亞一帶的格花水蛇(N. tesselata)營水棲生活,以魚為食。印度的龍骨背蛇(N. piscator),因背部鱗片有顯著的棱嵴而得名。亞洲東部至日本一帶的草地虎斑游蛇(N. tigrina)大多數為深綠色或藍色。

水蛇

國內分佈:江蘇(南京),浙江(溫州、瑞安、慶元、龍泉),安徽(祁門、東至),福建,台灣(台北、淡水),江西(南昌、九江-廬山、湖口、鉛山、貴溪、宜春、進賢、吉安,永豐、安福、贛州、瑞金、尋烏、全南),湖北(宜昌),湖南(長沙、常德、益陽、湘陰、新寧、黔陽),廣東(廣州、江門、鼎湖山、連縣,徐聞、紫金、高要、德慶),海南(海口、瓊海、儋州市、白沙、吊羅山),廣西(柳州地區、桂林地區、河池地區、玉林地區、欽州地區、崇左地區)江蘇、浙江、江西、福建、台灣、廣東、海南島、廣西、湖北等地。

國外分佈:越南(北部)

分佈於越南、台灣島以及中國大陸的江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、海南、廣西等地。

水蛇吞鯰魚

沿海有以水蛇煮粥而食的習慣,又認為水蛇有祛風除濕功效,大量被捕食與出售;由於大量施用農藥與化肥,直接中毒或吞食已中毒的獵物而斃命;加以農田被開墾建設,棲息地日益縮小,等等,都影響到本種數量日趨減少。所以我們要愛護它。喜好深淤環境,能在惡劣水質中生長,食性雜,野蛇主要以小魚蝦為食。

繁殖

2年性成熟,卵胎生,產仔期在4-7月份。8~9月產仔蛇3~13條,初生仔蛇全長100~150mm。

唐水蛇生態照片

學名:Enhydrischinensis

因棲息地破壞,現較少見;棲息於水塘、水田或排水溝渠。多於黃昏和夜間活動,以魚類和兩棲類為主食。胎生,5、6月雌蛇腹內開始有胚胎,至8、9月產仔蛇,每窩產3-21條小蛇。具后溝牙,對人無毒。

銀色水蛇

我國分佈於江蘇、浙江、江西、福建、台灣、廣東、廣西、海南、香港、雲南。

國外分佈於東南亞。緬甸、泰國、越南、馬來半島、印度尼西亞(蘇門答臘、爪哇、婆羅州、蘇拉威西)

棲息於稻田、池壙、水溝及其附近。白天及晚上均見活動,捕食魚類、蛙類等。卵胎生,8月產仔蛇2-12條,初生仔蛇全長127~139mm,重2.4~2.5g。

種苗培育

中國水蛇

商品蛇養殖

水蛇養殖

2)放養。泥蛇從過渡池撈出后,按大小強弱分開放養入池,放養密度每平方米10條,池內可加放繁殖快的小型魚類伴泥蛇共同生長。

3)飼餵。泥蛇食性雜,個體小進多喂些黃粉蟲、蚯蚓、明蟲和甲魚料、鰻魚料,大蛇可飼餵各種動物下腳料、死動物、魚蝦等。也可裝黑光燈誘蟲喂蛇。

4)管理。堤埂可種植各種瓜果菜,但不能使用農藥,池周圍可適量栽種茭白或深水稻。高溫季節、常換水降溫,低溫季節加投乾草入水保溫,上市規格150-500克,泥蛇病害比較少,一旦發現泥蛇有異可用魚愛的新等藥物防治,個別體表病用新潔爾來清洗消毒。不能讓農藥入水。養殖場地周圍做好防鼠工作。一旦人被蛇咬傷應立即取出毒芽,用水生油草與清水擦洗傷口併到醫院治療。

人工養殖水蛇具有成本低,成活率高,食餌來源廣等優點。因該蛇對溫度、濕度、飼養環境等先決養殖條件的適應能力比較強,所以只要能達到一般的養蛇條件即可引進養殖。該蛇潑辣易管理,食性雜極好馴養,與其它蛇類相比沒有危險性,故特別適宜初次養蛇或資金小的農民朋友。下面淺談水蛇的主要養殖技術:

一、水源。水蛇,顧名思義是有水生或半水生習性的蛇類。因此,養殖中水源的安排是一大關鍵。在水蛇的活動季節里一定要保持水源的充足和清潔。盛夏時節,每7~15天徹底清池除垢一次,以免水蛇無奈中喝了不潔凈的水引發腸炎的發生,造成不應有的麻煩。

二、食源。水蛇除喜食各種淡水雜魚、泥鰍外,還尤喜歡黃鱔和各種蛙類,應根據容易捕獲的季節或水蛇的育肥特需按時投喂,盡量使投餌種類多樣化,滿足其身體生長的需要。大多數水蛇食慾旺盛,每隔4—5天便要攝食一次,一般條重約100—200克左右的水蛇,每次可吞食1—2條小雜魚,多者可達3—4條。另外,水蛇的膽子特別大,凡在吞食的過程中有人在旁邊並不影響進食。該蛇進食后同其它蛇類一樣也有靜卧不動的習性,此時不要過分驚擾它,否則亦會將吞入腹中的食物反吐出來,這樣勢必會延遲下一次的進食時間,減少應有的進食量,對水蛇的生長極為不利,應人為地減少入場觀望次數或謝絕陌生人入場參觀。

三、消毒。人工養殖水蛇的飼養密度宜在每平方米12—15條左右,立體養殖時可適當大一些,但不宜超出2倍。正常飼養條件下應每月消毒2—3次,採用噴霧和水潑的方法均可,消毒時最好選在清晨或傍晚。因大部分水蛇喜歡在白天活動,飽食后尤喜歡聚集在一起曬太陽;外界溫度達到32℃以上時尤喜歡成群抱團地浸泡在水中,只微露頭部便可長時間的靜棲在水中。故消毒時應避開水蛇在外活動的高峰時段,免其受不應有的驚擾和驚嚇。

水蛇在適宜的環境中生存很少生病死亡,是目前人工養殖蛇類中死亡率最低的品種,這也是其在野外能大量自生繁殖的主要原因。因此,建議原有的養蛇場(戶)不妨改養蛇,早日佔領一方市場。

水蛇(《綱目》)

【異名】公蠣蛇(陶弘景)。

【漢語拼音】shuishe

【英文名】Chinesewatersnake

【拉丁植物動物礦物名】NatrixannularisHallowell

【來源】為游蛇科動物水蛇的肉。

【動物形態】水蛇全長25~70厘米。尾短。鼻間鱗1片。額鱗1片,上唇鱗7~8片,第4片入眼;眼前鱗1片;眼后鱗2片;顳顬鱗1+2。體鱗光滑,21(23)行。腹鱗128~154片。肛鱗二分。尾下鱗35~52對。

體背面呈橄欖色,或青灰色,縱列有多數小黑點。頭后至頸部背面中線有黑縱線一條。體鱗最外側1行帶黑色,第2、3行為白色或橙黃色。腹面黃色,其前後緣均有暗灰色的斑點。尾腹側中央有一條青黃色的縱紋。生活於水田、池、溝等地。捕食魚類。有輕微毒性。分佈廣東、廣西、湖北、浙江、江西、江蘇、福建、台灣等地。本動物的皮(水蛇皮)亦供藥用,另詳專條。

【性味】《綱目》:甘咸,寒,無毒。

【功用主治-水蛇的功效】①《綱目》:治消渴,煩熱,毒痢。

②《本草求原》:明目。

【選方】治消渴,四肢煩熱,口乾心躁:水蛇一條(活者剝皮,炙黃搗末),蝸牛不拘多少(水浸五日,取涎,入膩粉煎令稠),麝香一分(細研)。

上藥,用粟飯和丸,如綠豆大。

每服,不計時候,以生薑湯下十丸。

(《聖惠方》)

【藥名】:中國水蛇

中國水蛇

【功效】:疏風止癢。

【主治】:治皮膚瘙癢,蕁麻疹。

【性味歸經】:辛,涼。肺經。

【用法用量】:內服:煎湯,9-15克。

【別名】:泥蛇(《中國藥用動物志》)

【藥材的採收與儲藏】:春、夏、秋捕捉。除去皮及內臟、烘乾或鮮用。