契約曲線

契約曲線

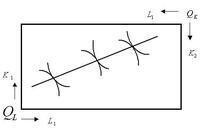

契約曲線又稱效率曲線,是(在消費者之間進行交換時)兩個消費者的邊際替代率相等的點的軌跡,或者(在生產者之間進行交換時)兩個生產者的邊際技術替代率相等的點的軌跡。

埃奇沃思

契約曲線可以分為交換契約曲線和生產契約曲線。

埃奇沃斯盒狀圖

交換的均衡在消費者收入和偏好既定的情況下,消費者所能購買的各種數量的商品能使他獲得最大效用。它是西方經濟理論中實現帕累托最優狀態的條件之一;任何兩種商品之間的邊際替代率(MRS)對任何兩個消費者都相等。用公式表示: MRSA=MRSB 式中A、B表示任何兩個消費者。公式表示,消費者A的商品邊 際替代率等於B的商品邊際替代率口當任何兩個消費者的任何兩 種商品的邊際替代率相等時,交換就達到了帕累托最優狀態,即實現了交換的均衡。因為,在這種狀態下,任何重新分配者無法使一 個消費者的滿足水平提高而不使另一個消費者的滿足水平下降。在完全競爭的商品市場上能夠實現交換的均衡。因為商品市場上 消費者均衡的條件為兩種商品的邊際替代率等於兩種商品的價格比率。而在完全競爭市場上,所有的消費者都花相同的價格購買商品,所以所有的消費者的商品邊際替代率都相等,所有的消費者都同時實現了均衡。這一最優條件也可用埃奇沃斯盒狀圖來說明,在契約曲線上的任何一點都滿足交換的均衡條件。

埃奇沃斯框圖中,生產滿足帕累托最優標準的配置不只一個,兩種產品所有等產量曲線的切點都符合這一條件,因而都是帕累托最優點。把所有這些切點連成的一條曲線稱為生產契約曲線。

生產契約曲線說明生產者如何通過對生產中使用的勞動與資本的配合比例的調整,實現其利潤最大化,即實現生產的最優境界。

瓦爾拉斯

在新古典經濟學中,瓦爾拉斯研究了價格與數量的相互關係,描述了經濟邏輯的基本特徵,即一般競爭市場的基本機制,並得出了個人行為最大化方程。在完全競爭的市場上,在供給和需求不平衡時,由於保留了交易者重新簽訂契約的權力,交易者可按不同的價格重新簽訂契約,其契約的價格由各種商品的供求狀況所決定,直到所有商品的價格都相等時實現市場均衡。埃奇沃斯則假設交易者在簽訂了契約以後,又可以找到更好的機會重新簽訂契約,而且可以反覆進行,直到簽約雙方對現狀滿意不再繼續簽約為止。埃奇沃斯認識到了契約的不確定性,埃奇沃斯重新簽訂契約的交易模型創立了契約曲線和無差異曲線,並提出了契約的不確定性思想,這成為後來阿羅一德布魯模型的核心內容。

阿羅一德布魯模型依賴於理性預期,為基於市場研究的完全契約的界定提供了理想空間。阿羅一德布魯模型考慮了資源可獲得性的不確定性和生產可能性的不確定性,也研究了信息不對稱性和非完全問題。但是,由於外在世界的複雜性、不確定性,契約當事人不可能完全預見到與完全契約相關的可能事件,加上個人的有限理性、契約當事人的機會主義和風險規避、信息不對稱性和非完全性,契約當事人或者契約仲裁者難以完全了解到與交易契約相關的全部信息。這種情況下,市場失靈無法避免,最優契約無法簽訂,出現逆向選擇和道德風險問題。

新古典契約理論主要研究了契約的抽象性、完全性和不確定性。新古典契約是一種長期的契約關係,並且初步認識到了契約的非完全性和事後調整的必要性。但是,新古典契約涉及到的一些經濟學範疇基本上缺乏嚴密的定義和邏輯論證,許多使得市場不能發揮作用的原因,如信息上的困難、外在經濟和壟斷等,難以圓滿解釋;交易方行為特徵分析、交易形式等沒有論述;專用性投資問題,准租金現象等也未考慮;有關產權問題的忽視以及如何解決逆向選擇和道德風險問題也是新古典契約理論的明顯缺陷。因此新古典契約理論不可避免地受到多方面的批評與挑戰,而最直接的威脅就是現代契約理論中非完全契約理論。

現代契約理論從完全契約這個概念所假設的條件出發,分析其與現實條件不一致的地方,通過建立非完全契約模型,設計不同的機制,試圖解決新古典契約理論所解決不了的現實問題。科斯(Coase,1937)首開企業契約理論之先河,認為企業由一系列的契約構成。科斯也是第一個運用交易費用方法研究企業存在合理性的經濟學家。在科斯看來,市場與企業是兩種可以互相替代的資源配置手段,二者的區別在於,市場資源的配置是由非人格化的價格來控制的,而企業的資源配置則通過權威關係來完成。格羅斯曼和哈特(Grossman&Hart)在1986年發表《所有權的成本和收益:縱向一體化和橫向一體化的理論》,明確提出了非完全契約理論,開始從更現實和具體的方面討論企業契約的性質。

社會契約論是資產階級啟蒙思想的主體內容,是資本主義得以產生和發展的理論基礎,資產階級的各種政治理論在某種意義上都可以看成是對社會契約論的展開、補充和批評。與社會資本概念一樣,社會契約概念最初也來自微觀的經濟領域,然後成為一個宏觀的政治範疇。根據資產階級主流思想家們的論述,社會契約論的思想主要包括以下要點:第一,個體主義的假設。社會契約論認為,個人是一切社會價值的依據,是行為的唯一主體、出發點和歸宿,各種集體和共同體的存在都是為了保障個人利益的實現,國家的合法性來自個人自願的同意。第二,理性假設。理性假設認為,人的理性是評判一切行為合理性的依據,沒有理性或理性不健全的人是不正常的,理性的人也意味著一個不斷地、千方百計地追求自身利益的人。第三,性惡論。即只要有可能,每個人都會不顧他人的利益而追求自己的利益,甚至不惜損害他人的利益。第四,消極政府的假設。根據社會契約論,成立政府的唯一目的是為了保障和實現每個個人的利益,而在一般情況下,每個人對自己利益的追求將產生整個社會的繁榮,政府的作用主要是消極地維護社會秩序與法律的執行。

1762版《社會契約論》(法文:Du Contrat Social,又譯《民約論》,或稱政治權利原理)是法國思想家讓·雅克·盧梭於1762年寫成的一本書。《社會契約論》中主權在民的思想,是現代民主制度的基石,深刻地影響了逐步廢除歐洲君主絕對權力的運動,和18世紀末北美殖民地擺脫大英帝國統治、建立民主制度的鬥爭。美國的《獨立宣言》和法國的《人權宣言》及兩國的憲法均體現了《社會契約論》的民主思想。

讓·雅克·盧梭

社會契約論的主要表述是探究是否存在合法的政治權威,“人是生來是自由的,但卻無往不在枷鎖之中。”他所說的政治權威在我們的自然狀態中並不存在,所以我們需要一個社會契約。在社會契約中,每個人都放棄天然自由,而獲取契約自由;在參與政治的過程中,只有每個人同等地放棄全部天然自由,轉讓給整個集體,人類才能得到平等的契約自由。

雖然盧梭喜愛仁君勝過其它的政府形式,他對此表達得含糊其辭。他確實明確闡明政府必須分成三個部分:主權者代表公共意志,這個意志必須有益於全社會;由主權者授權的行政官員來實現這一意志;最後,必須有形成這一意志的公民群體。他相信,國家應保持較小的規模,把更多的權利留給人民,讓政府更有效率。

人民應該在政府中承擔活躍的角色。人民根據個人意志投票產生公共意志。如果主權者走向公共意志的反面,那麼社會契約就遭到破壞;人民有權決定和變更政府形式和執政者的權力,包括用起義的手段推翻違反契約的統治者。

第一卷

《社會契約論》分為四卷。第一卷論述了社會結構和社會契約。社會秩序乃是為其他一切權利提供了基礎的一項神聖權利。秩序並非來源於自然。家庭是最古老和自然的社會形態;但是,父母與能夠自立的子女之間的聯繫,有必要用一系列約定來維繫。某些哲學家認為人與人之間存在的奴役和統治是天然的,但他們混淆了原因與結果;如果有些人天生為奴,那麼一定是因為有反自然的奴隸制度存在為先。社會秩序不可建立在強力的基礎上,因為最強者無法一直保持強勢霸權,除非他能把強力轉化為權利,把服從轉化為義務。在那種情形下,權利與強力就要互換位置。如果必須要用強力使人服從,人們就無須根據義務而服從了;因而,只要人們不再是被迫服從時,他們也就不再有服從的義務。

約定是一切合法權威的基礎。這個論斷,根據格老秀斯的理論,是人民轉讓自身自由的權利。轉讓就是奉送或者出賣。但一個使自己作另一個人的奴隸的人並不是奉送自己,他是出賣自己,是為著自己的生活。一個人無償地奉送自己,是荒謬的和不可思議的。這樣一種行為是不合法的、無效的。即使一個人可以轉讓自己,他也不能轉讓自己的孩子,孩子們生來是自由的;他們的自由屬於他們自己,其他人都無權加以處置。格老秀斯為了替奴隸制度開脫,鼓吹征服者有權屠殺被征服者、或奪取其自由而赦免其生命。但戰爭不是人與人的一種關係,而是國與國的一種關係;戰爭的目的既是摧毀敵國,人們就有權殺死對方的保衛者,只要他們手裡有武器;可是一旦他們放下武器投降,不再是敵人或者敵人的工具時,他們就又成為單純的個人,而別人對他們也就不再有生殺之權。無人有權奴役他人,奴隸制和權利,這兩個名詞是互相矛盾的。

社會秩序來源於共同的原始、樸素的約定。當自然狀態中,生存障礙超過個人所能夠承受的地步,人類就被迫改變生活方式。人類不能產生新的力量,而只能是集合併形成力量的總和來克服生存的阻力。“要尋找出一種結合的形式,使它能以全部共同的力量來衛護和保障每個結合者的人身和財富,並且由於這一結合而使每一個與全體相聯合的個人又只不過是在服從自己本人,並且仍然像以往一樣地自由。”解決辦法就是形成一個約定,使每個人都把自身的能力置於“主權者”的指導下。主權者是儘可能包括最多社會成員的、道德的與集體的共同體。共同體中的約定對於每一個成員都是平等的。共同體就以這同一個行為獲得了它的統一性、它的公共的大我、它的生命和它的意志。共同體可稱為“國家或政治體”,至於結合者就稱為人民;個別地,作為主權權威的參與者,就叫做公民,作為國家法律的服從者,就叫做臣民。有了這個契約,人類就從自然狀態進入社會狀態,從本能狀態進入道德和公義狀態。人類由於社會契約而喪失的是天然的自由以及對於他所企圖得到的一切東西的無限權利;而他所獲得的,乃是社會的自由以及對於他所享有的一切東西的所有權。

第二卷

第二卷闡述主權及其權利。主權是公意的運用,不可以轉讓,不可分割。主權由共同利益所決定和約束,籍著法律而行動。法律是以公共利益為依歸的公意的行為。雖然公意總是對的,但是它並非總是能作出明智的判斷,因此也並非總能找到共同利益之所在,於是立法者的存在就是必要的。然而立法者本身並沒有權力,他們只是指導者。他們起草和提出法律建議,只有人民自己(或者說主權者、公意)才有權設立法律。

第三卷

第三卷闡述政府及其運作形式。對於政府而言,僅有立法是不夠的,法律的強制實施亦非常必要。雖然主權體有立法權,但是它不能賦予自身執法權。它需要一個介於主權體和國民之間的中介者,在公意的指示下實施法律。這就是政府的角色,政府是主權者的執行人,而非主權者本身。政府中的執政者只是受委託來行使行政權力;他們是主權者的官吏,他們的職能不是契約的結果,而是以主權者的名義行使被託付的權力。他們從主權者接受命令,並將命令轉達給國民。主權者可以根據自己的意願限制、改變或收回行政權。

世上主要存在著三種政府形式:民主制,即由全體或大部分人民治理;貴族制,由少數人所治理;國君制,由一人治理。

民主制:嚴格意義而言,真正的民主制從來就不曾有過,而且永遠也不會有。民主制需要太多的預設條件和美德,實現全民民主非常困難。“如果有一種神明的人民,他們便可以用民主制來治理。但那樣一種十全十美的政府是不適於人類的。”

貴族制:可以是自然的、選舉的與世襲的。第一種只適於純樸的民族;第三種是一切政府之中最壞的一種。第二種則是最好的;它才是嚴格說來的貴族制。第二種貴族制除了具有可以區別兩種權力的這一優點而外,並且還具有可以選擇自己成員的優點。用這種方法,則正直、明智、經驗以及其他種種受人重視與尊敬的理由,就恰好成為政治修明的新保證。

國君制:沒有比國君制更有活力的政府;但這種政府也具有很大的危險;如果其前進的方向不是公共福祉,就轉化為對國家的損害。君主們傾向於追逐絕對的權力,大臣們只是陰謀家。

結構單一的政府是最好的;實際上,政府都是混合形式的,都或多或少地借鑒了其他形式。沒有一種政府適用於一切國家,但是一個國家的政府必須與其人民的特點相適應,一個不靠外來移民的辦法、不靠歸化、不靠殖民地的政府,而在它的治下公民人數繁殖和增長得最多的,就確實無疑地是最好的政府。為了防止少數人篡奪國家的權力,必須由法律保障人民定期集會,終止一切現有的行政權,讓權力回到人民手中。在集會中,人民必須解決兩個問題, 第一個是:“主權者願意保存現有的政府形式嗎?”第二個是:“人民願意讓那些目前實際在擔負行政責任的人們繼續當政嗎?”介於主權者和政府之間的一種力量是議員,但是主權是不可轉讓的,所以議員代表不了人民,只是人民的辦事員,他們並不能作出任何肯定的決定。凡是不曾為人民所親自批准的法律,都是無效的。政府行政權的創製不是契約,而是法律。政府的行政官不是人民的主人,他不可以建立契約,而是遵守現有的契約。

第四卷

第四卷討論幾種社會組織。公意是不可摧毀的,通過投票來表達。不同的組織有不同的選舉模式,例如:人民大會、保民官、獨裁、監察官等,歷史上的共和國古羅馬、古希臘,特別是斯巴達,教導了我們這些形式的價值。宗教是國家的基礎,在任何時候都在公民的生活中佔主要地位。基督教的統治精神是和他的體系不能相容的。基督教是一種純精神的宗教;基督徒的祖國是不屬於這個世界的。基督徒以一種深沉的、決不計較自己的成敗得失的心情在盡自己的責任。每個公民都應該有一個宗教,宗教可以使他們熱愛自己的責任,這件事卻是對國家很有重要關係的。這種宗教的教條,卻唯有當其涉及到道德與責任——而這種道德與責任又是宣揚這種宗教的人自己也須對別人履行的——的時候,才與國家及其成員有關。公民宗教的教條應該簡單,條款很少,詞句精確,無需解說和註釋。現在既然已不再有,而且也不可能再有排他性的國家宗教,所以我們就應該寬容一切能夠寬容器他宗教的宗教,只要他們的教條一點都不違反公民的義務。但是有誰要是膽敢說:教會之外,別無得救,就應該把他驅逐出國家之外,除非國家就是教會,君主就是教主。這樣的一種教條,唯有在神權政府之下才是好的,而在其他一切政府之下就都是有毒害的。

關於國家的起源和國家現有基礎的理論,其最簡單的形式認為國家起源於一種“契約”。這就是說每一個社會成員放棄本身的“自然權利”以換取法律之下的新權利。社會契約論對於歷史上國家形成的大多數情形都不適用,卻適用於新憲法的制定,如美國制定的1787年憲法就是如此,這部憲法至少有一部份確實是在社會契約論指導下制定的。《社會契約論》並不是直接作為解釋性理論或社會學理論出現的,其歷史作用是像一種倫理學或邏輯學的理論,目的是對現存制度進行道德評價或改造,以及為革命等提供理論根據。

法國大革命時期,雅各賓專政者用血腥手段鎮壓持不同政見者,使這場以爭取人權和民主的運動走向其初衷的反面。《社會契約論》是法國大革命時期革命領袖們所“共同欽崇的聖經”(羅素語)。有學者認為,盧梭對主權者和公意無限推崇、對個人權利的否定,構成了其思想的內在矛盾,從而使革命領袖得以用人民的名義,取得絕對的權力,走向新的集權統治。