共找到2條詞條名為持齋的結果 展開

- 漢語詞語

- 漢語辭彙

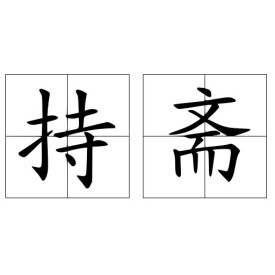

持齋

漢語詞語

持齋徠(diet-keeping),指遵行戒律不茹葷食。佛教修行制度之一。語出《梁書·文學傳下·劉杳》:“自居母憂,便長斷腥羶,持齋蔬食。”

持齋

chízhaī

指遵行戒律不茹葷食。佛教原謂過午不食,后多指素食。

《梁書·文學傳下·劉杳》:“自居母憂,便長斷腥羶,持齋蔬食。”

唐白居易《齋戒滿夜戲招夢得》詩:“紗籠燈下道場前,白日持齋夜半禪。”

唐鄭常《送頭陀上人赴廬山寺》:持齋山果熟,倚錫野雲深。溪寺誰相待,香花與梵音。

元鄭廷玉《忍字記》第三折:“劉均佐,我奉師父法旨,等你清心寡欲,受戒持齋,不許凡心動。”

《警世通言·桂員外途窮懺悔》:“桂遷罄囊所有,造佛堂三間,朝夕佞佛持齋,養三犬於佛堂之內。”

《兒女英雄傳》第二一回:“列公,這念佛持齋兩樁事,不但為儒家所不道,並且與佛門毫不相干。”

持齋(diet-keeping),佛教修行制度之一。佛戒遵守齋法不違犯,叫持齋。“齋”有二義:①過中午不食為齋,即八齋戒中的一齋:不食非時食,如過午再食,便是非時食。《釋氏要覽》卷上:“佛教以過中午不食名齋。”②素食稱齋。優婆塞、優婆夷每月於六齋日所持八齋戒只吃素食,名為吃齋。古人在祭祀前或舉行典禮前,穿整潔衣服,戒除嗜欲,即潔身清心,以示虔敬,亦稱為齋,又叫齋戒。

關於持齋之由來,《大智度論》卷十三載(大正25·160a)︰‘劫初聖人,教人持齋修善作福,以避凶衰,是時齋法不受八戒,直以一日不食為齋,后佛出世教語之言,汝當一日一夜如諸佛持八戒,過中不食,是功德將人至涅槃。’又,持齋之日有三齋日、六齋日、十齋日之分。相傳此齋日有諸天神蒞臨考察,並記錄吾人之非行。故必須齋戒清凈,謹慎三業云云。

又持齋者:當須會意,不達斯理,徒爾虛切。齋者齊也,所謂齋正身心,不令散亂。持者護也,所謂於諸戒行,如法護持。必須外禁六情,內製三毒,勤覺察、凈身心。了如是義,名為持齋。又持齋者,食有五種:一者法喜食,所謂依持正法,歡喜奉行。二者禪悅食,所謂內外澄寂,身心悅樂。三者念食,所謂常念諸佛,心口相應。四者願食,所謂行住坐卧,常求善願。五者解脫食,所謂心常清凈,不染俗塵。此五種食,名為齋食。若復有人,不食如是五種凈食,自言持齋,無有是處。唯斷於無明之食。若輒觸者,名為破齋。若有破,云何獲福?世有迷人,不悟斯理,身心放逸,諸惡皆為;貪慾恣情,不生慚愧,唯斷外食,自為持齋,必無是事。

受持‘非時食戒’。與不殺生、不與取等八戒,合稱八齋戒。此八齋戒可關閉邪惡,故總稱八關齋戒。近人謂吃素為持齋,其義與古義不甚相同。《中阿含經》卷五十五〈持齋經〉將持齋分為三種︰

(1)放牛兒齋︰謂持齋之時,猶作是思惟︰我今日食如此之食,明日當食如彼之食,猶如放牛兒朝放澤中,晡收還村,彼還村時,作如是念︰我今日在此處放牛,明日當在彼處放牛等。此為下根者,雖受持齋法,卻常憶念世事。

(2)尼犍齋︰謂猶如尼犍子外道,因愍念護持四方百旬內之眾生而持齋。然口說與心念不一。此為中根者之持齋。

(3)聖八支齋︰謂持如法齋,不緣餘事,住於阿羅漢明帝受持之心而持齋,此為持齋之正者。此最後一種持齋功德,小則受生於六欲天,大則得四沙門果。

吃素持齋

所謂‘吃素’,乃指不吃葷(五辛)腥(動物肉)之食物。五辛是包括五種帶有辛味之蔬菜,即大蒜、慈蔥、蘭蔥、韭菜、興渠,因五辛含有刺激性,熟吃使人淫火焚身,生啖令人增長嗔恚,學佛人有了慾念與嗔恚,便會蒙蔽智慧,增長愚痴,妄動無明,造諸惡業。

食眾生肉(動物肉),則有欠慈悲心,又增加血管內膽固醇,影響健康,故學佛人主張‘吃素’。

所謂‘持齋’,乃指過午不食(過了中午不再吃東西,只喝白開水)。蓋起因於釋迦牟尼佛在世時,曾因有位弟子傍晚托缽,嚇壞一位孕婦導致流產,又因若一天兩次托缽,減少弟子學佛修道之時間,從此戒律規定過午不食,但不一定吃素,即‘持齋’是也。

茲將‘吃素’與‘持齋’,就佛法觀點分述其真諦如下:

(一)吃素之本意乃佛教徒為培養‘慈悲心’,由梁武帝依《楞伽經》開示,下令全國‘出家眾’不能吃眾生肉而流傳下來,故全世界之‘出家眾’,只有中國才遵守此規定,不過依醫學保健觀點,吃素是很好的,值得鼓吹。

(二)持徠齋之本意乃出家眾為減少對施主之干擾(乞食制度),以及增加學佛修道之時間,由世尊親自製定過午不食(持齋)之戒律,不過依醫學保健觀點,‘斷食療法(類似過午不食,減少腸胃之負擔)’有助於健康與對某些疾病之治療,持齋是很好的,亦值得推行。

目前佛教徒有持‘六齋日(即農曆每月八日、十四日、十五日、二十三日、二十九日、三十日持八齋戒)’、

‘十齋日(即農曆每月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日持八齋戒)’或‘一日一夜八關齋戒’者,但俗稱‘吃早齋’或‘吃初一十五齋’,並非‘持齋’而只是‘吃素’,是一般人對‘持齋’之誤解。

(三)其實有心學佛修道者,如果環境不允許,亦可吃‘五凈肉(即不見殺、不聞殺聲、不為己殺、自死、鳥殘)’,如此,不但可以受持‘三皈五戒’,甚至於亦可受持‘在家菩薩戒(只有《梵網經》之‘十重四十八輕’,才有【食眾生肉戒】,此為‘出家眾’之戒律,其他‘在家眾’之戒律並無此規範)’。

(四)如今日本、韓國等大乘國家,以及中南半島(越、泰、緬)等小乘國家,都沒有‘吃素’;當年釋迦牟尼佛時代,弟子亦堅守‘托缽’戒律,施主供養什麼,他們就吃什麼,都慈悲為懷,決定不會刁難施主一定要供養素食,也都有‘明心見性’者,或證‘阿羅漢果’者不計其數,可見學佛修道者不一定要‘吃素’,才能有所成就。

(五)素食是修行之一部份,而非全部;修行是全方位的,雖然包括吃素,以培養‘慈悲心’,但是仍應堅守‘其他戒律’,修行‘三十七道品’、‘四諦法’、‘十二因緣法’與‘六波羅蜜’,才能了脫生死,超出三界,否則‘吃素不懂理,如羊吃草皮’是也。

(七)不是‘吃素’就有多大功德,絕非外道所說‘可以天堂掛號,地獄去名’,只是修行‘慈悲心’之一環而已,如果只有吃素而不持戒,常作‘殺盜淫妄酒’之身口意三業,則將不如其他國家(包括大小乘)之學佛修道者,能夠‘明心見性’‘了脫生死’,是不言可諭。

(八)不要因環境不允許吃素(如家人、事業、應酬)而不敢學佛修道,不敢受持‘三皈五戒’,甚至於‘在家菩薩戒’,將遺憾終身。何以故?蓋‘人身難得今已得,佛法難聞今已聞;此身不向今生度,更向何生度此身’?況且受持‘菩薩戒’有八大殊勝,即(1)趣道場殊勝;(2)發心殊勝;(3)福田殊勝;(4)功德殊勝;(5)滅罪殊勝;(6)受胎殊勝;(7)神通殊勝;(8)果報殊勝。由此觀之,‘吃素’與‘持齋’是有相當大之不同,學佛修道者能‘持齋(不一定要素食)’比‘吃素’來得符合佛陀之戒律,所以如果不能受持‘六齋日’或‘十齋日’,而有機會受持一日一夜之‘八關齋戒’,應盡量去參加受持,其功德將非常殊勝;若機緣成熟更應受持‘五戒’‘在家菩薩戒’,對於道行之提升,功德之積累,將不可思議。