共找到2條詞條名為糞化石的結果 展開

- 史前動物所排放糞便的化石

- 2014年在華盛頓州發現的化石

糞化石

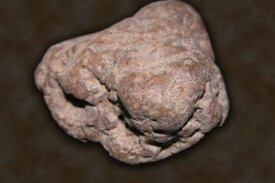

史前動物所排放糞便的化石

糞化石(coprolite)化石糞便,史前動物所排放,習慣上不歸入實體化石。最早由英國古生物學家威廉·巴克蘭於1829年進行了描述。魚類、爬行類、哺乳類等糞的化石。多呈紐狀或鬆散的小球形,其中含有作為食物而未消化的其他生物的遺骸(北美泥盆紀魚的糞化石中有硬鱗魚的鱗),可以用來推測食性,在判斷肛門基本形狀方面也有重要作用。

糞化石

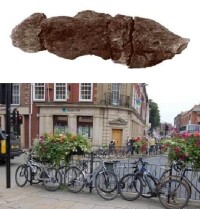

人類糞化石

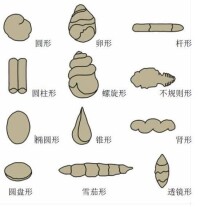

各種形態的糞化石

糞化石通常呈棒形或雪茄形,堅硬緻密,顏色從淺黃到深褐。只有極少數情況下能把排泄糞便的動物準確確定,多為爬行動物和肉食哺乳動物。

糞化石這一概念, 最早由巴克蘭德(W. Buckland) 於1829 年提出, 用於描述一些發現於英國多塞特郡萊姆里傑斯( Lyme Regis) 地區的下侏羅統地層( 約1. 9 億年前)中的特殊化石。在巴克蘭德研究之前, 這些化石曾被描述為冷杉球果的化石, 而巴克蘭德可能是第一位闡述這些化石的真正屬性的科學家。

糞化石的外觀形態動物排泄物的外觀形態原本就呈現出多樣性, 它們在沉積、成岩過程中亦會發生變形, 因此導致了糞化石的外觀形態更具多樣性。大的糞化石,直徑多在2-5厘米之間;小的糞化石,又被稱為糞粒( faecal pellet) , 直徑多數小於5 毫米。

在判斷糞化石的來源時, 外觀形態不是有效可靠的依據, 不同動物的排泄物, 可能具有非常相似的外觀形態。糞化石的大小、內部組分、沉積環境能在某些程度上提供排泄物可能的主人的信息, 至少可以令研究者在大類群上做出區分。

根據糞化石的大小, 研究者可以估算猜測排泄物主人的體積。有一點是顯而易見的, 體積小的動物無法排泄出體積大的糞化石。食肉性動物的排泄物與植食性動物的排泄物通常易於區分, 因為食肉性動物的排泄物是磷酸鹽性的, 且含有魚鱗、貝殼和骨骼碎片等。不過, 食肉性動物的排泄物中的組分, 更多的提供的是被捕食的獵物的信息, 而不是排泄物主人( 即是捕食者) 的信息。

糞化石最主要的化學組分為磷酸鈣, 還含有有機物、碳酸鹽、鐵的氧化物、鎂的氧化物、二氧化硅、粘土和海綠石等。其中的有機物, 主要是食物殘渣, 一部分會在成岩過程中因為交代而發生變化。有機物的保存情況與多寡, 與其在消化過程、成岩過程中所經歷的時間長短相關。

動物排泄物一般細長、鬆散、柔軟和易碎, 被保存為化石的概率很低, 它們易被外部環境所破壞, 此外其內部的微生物( 以細菌為主) 也會破壞其中的有機物質。另一方面, 正是由於細菌的作用, 產生了磷酸鹽、硫化鐵等副產物, 使得原本鬆軟的排泄物被礦化( 主要是磷酸鹽化) ,而得以被保存下來。這一情況在缺氧的環境中更為常見。

細菌的礦化作用是在成岩過程的早期完成的, 在其後漫長的成岩過程中, 動物的屍體、貝殼、甚至是骨骼可能被壓扁了, 糞化石卻仍能保持原始的三維形態。糞化石中未被消化的軟組織也可能以三維形態被保存下來, 比如羽毛、皮膚組織, 肌肉組織和昆蟲的外骨骼等。植食性動物的數量遠遠多於食肉性動物, 然而食肉性動物的排泄物被保存為糞化石的幾率更高, 這是因為其排泄物中的食物殘渣以骨骼與肉類為主, 它們富含鈣與磷, 為排泄物的礦化提供了原生的礦物質來源, 使其最終被全面轉變為磷酸鈣。

快速埋藏條件對糞化石的保存極為重要, 所以水生動物的糞化石的保存幾率遠遠高於陸生動物。陸生動物的排泄物往往會暴露在空氣中, 經歷風化與破壞, 等不到被埋藏, 更加等不到成岩過程, 因此保存為化石的可能性更低。

糞化石外表面上保存的結構, 可能指示排泄物被排泄后所降落的介質, 比如植被或是岩石, 它們會在鬆軟的排泄物外表面上留下三維的印痕, 這也為我們認識當時的環境提供了有用的信息。