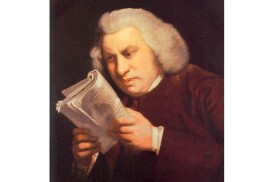

塞繆爾·約翰遜

英國作家、詩人,代表作《倫敦》

英國作家、文學評論家和詩人。1728年進入牛津大學學習。因家貧而中途輟學。1737年開始為《紳士雜誌》撰寫文章。以後自編周刊《漫步者》(1750~1752)。經九年的奮鬥,終於編成《英語大辭典》(1755)。約翰遜從此揚名。1764年協助雷諾茲成立文學俱樂部,參加者有鮑斯韋爾、哥爾德斯密斯、伯克等人,對當時的文化發展起了推動作用。一生重要作品有長詩《倫敦》(1738)、《人類慾望的虛幻》(1749)、《阿比西尼亞王子》(1759)等。還編注了《莎士比亞集》(1765)。

塞繆爾·約翰遜出生在利奇菲爾德,父親是書商。他於1728年進入牛津大學,但因貧困在1731年輟學,沒能拿到學位。在《詞典》發表以後,牛津大學給他頒發了榮譽博士學位,因此人們稱他為“約翰遜博士”。他在學校里教過一段時間書,然後於1735年和一個大他20歲的寡婦伊麗莎白·波特結婚。他用妻子700英鎊的嫁妝開了一所私立學校,但不久便以失敗告終。1737年他和自己的學生大衛·加雷克(後來成為著名演員)一起徒步去了倫敦。

1775年

1762年約翰遜獲得了每年300英鎊的政府津貼。1763年遇到了年輕的詹姆斯·博斯韋爾,他們於1773年一起遊歷了赫布里底群島。約翰遜經常受到一對塞雷爾夫婦的熱情款待,並於1775年和他們結伴到法國旅遊。

約翰遜於1784年12月去逝,被安葬在威斯敏斯特教堂公墓。

塞繆爾·約翰遜

他雖體弱多病,可自幼喜歡閱讀,7歲進文法學校學拉丁文,19歲進牛津大學,求學期間用拉丁文翻譯了當時著名詩人亞歷山大·蒲柏的一首長詩,受到稱讚。一年後,因貧困沒有拿到學位就離開了牛津,回家鄉開私塾教書。他試圖成為一名教師和校長,但並不成功。因他罹患漯癘,臉上有疤痕,一耳失聰,一眼全瞎,說話時不由自主的抽搐,使得他不受學生的歡迎。

22歲時其父病逝,留下二十英磅遺產和一堆書。在25歲時,他經友人的介紹與一位名叫露西波特少女相親。最後他與露西波特的母親伊麗莎白“泰蒂”波特,一個比他大21歲的寡婦結了婚。約翰遜昵稱她為TETTY,兩人終身恩愛。約翰遜的朋友形容這位新婚妻子“胸脯偉岸,說話矯揉造作,臉上脂粉過厚”。這段時間,他的生活依舊很貧困,

1737年,已經28歲卻身無分文的他去倫敦謀生,受書商愛德華·凱夫僱用,寫英國議會中辯論摘要,為《紳士雜誌》撰文,也自編單張的小品文周刊。1739年,發表諷刺詩:“倫敦”,一舉成名,筆端雄健,機智深刻,奠定了他在英國文壇的詩人地位。他還寫了一系列的雙周刊散文稱之為《漫步者》,這些散文大多涉及道德和宗教主題,它一直寫到了1752年。雖然當時並不流行,結集出版后卻獲得廣泛歡迎。

當時,英文辭典還在草創時期,1747年,約翰遜提出編著《英文辭典》的計劃,未能獲得王公貴人的資助。他雇抄寫手7人,經過8年多的努力,以他的博學和才智,終於在1755年編成辭典。約翰遜由此文名大振,但經濟依然拮据。1759年,約翰遜喪母,用一個星期寫了中篇傳奇《阿比西尼亞國拉塞拉斯王子傳》,以稿費支付殯殮所需。這部寓言小說和他的諷喻詩《倫敦》與《人生希望多空幻》同是代表他的人生哲學的作品。

約翰遜是英國18世紀中葉以後的文壇領袖。1762年,國王喬治三世給了他每年300鎊的津貼。1763年他遇到了他未來的傳記作者詹姆士·包斯威爾。1764年,他的文友在倫敦成立文學俱樂部,聚集了文學家、戲劇表演家、畫家和政界名人,定期聚會,談文論政,影響了一代的文學趣味和文化風尚。約翰遜是最受敬仰的人物,人們爭相傳誦他的妙語雄辯。首批會員中有政治家埃德蒙·伯克、小說家奧利弗·哥爾德斯密斯、畫家喬舒亞·雷諾茲、名演員加里克,較后參加的有歷史家愛德華·吉本、東方學家威廉·瓊斯。1764年的時候,他已經是一個大人物了,並且在1765年被授予都柏林三一學院的名譽博士學位,十年後又獲得了牛津的這一學位。

1765年,約翰遜主編的《莎士比亞集》出版,除總序外,每劇均有引言。1773年,他與包斯韋爾一起進行了“蘇格蘭西部群島的旅行”,兩年後他出版了同名遊記。1777年起,在倫敦書商的要求下他陸續撰寫50多個詩人的傳記,後集成《詩人傳》(1779~1781)。《莎士比亞集》序和《詩人傳》包括了約翰遜的主要文學評論。1784年12月去世,葬倫敦威斯敏斯特教堂。

約翰遜的《英文辭典》在當時開創了英文詞典學的新階段。在此之前,英國只有冷僻的難詞或新詞語的彙編。約翰遜從大量文學著作中搜集素材,選出例詞例句。他涉獵極廣,他的條目中提到富蘭克林的電學發明,引用了大量名作名句,這在當時是詞典學的創舉。此外他還注意日常用詞的解釋,並對當時的英文拼法起了規範作用。在1828年美國韋氏大詞典問世前,它是最具權威的英文詞典,並受到法國和義大利學者的讚賞。

約翰遜主編的《莎士比亞集》,有校勘、註釋和評論,其中校勘最弱。約翰遜認為戲劇基於想象,各幕之間在空間和時間上的變異是應該允許的。他認為三一律之中,只有行動的一致性是重要的,空間的一致性和時間的一致性是虛妄的。莎士比亞不受這一規則的束縛,正是偉大之處。約翰遜在這一點上繼承了18世紀早期英國文藝評論家的見解,但他把這一理論說得更為透徹。另一方面,約翰遜也反對盲目崇拜莎士比亞。

《詩人傳》起自17世紀詩人考利、彌爾頓等,至同時代詩人為止,在現代版本中共52人,每傳自二千字至五、六萬字,長短不等。敘詩人家世,教育,生平紀年,作品,掌故軼事,並加以評論;也寫文學風格,國事民生,黨派紛爭,因此可以看作英國伊麗莎白時代結束至18世紀後半葉100年間的文學史和社會實錄。

約翰遜在評論詩人時,重格律,重詞令典雅,重有益於社會的倫理內容。在《考利傳》里,約翰遜對於這位17世紀詩人的作品和詩人多恩的作品的風格作了詳細分析,他引了兩人幾十段詩,指出他們常用隱晦的哲學概念和誇張的比喻,因此名之為“玄學詩派”。他從古典主義文學觀出發,不喜歡這一類詩的晦澀、荒誕、不雅。而在20世紀20年代,這一派詩風盛行於英國文壇,“玄奧”的詩作成為一時風尚。但約翰遜寫《考利傳》時,不因為不喜歡這類詩而略而不提,反而詳細論述這一詩派,並說明其特點,表明了一個評論家的見識和氣度。

約翰遜保皇室,虔誠信教;他反對變換政制,主張維持現狀。美洲獨立戰爭之前,殖民地的革命者要求在宗主國議會派有代表,以維護殖民地權益,並提出“沒有代表,就別徵稅”的口號,深得當時開明人士的擁護。約翰遜卻寫了一本小冊子加以反對,名叫《徵稅非苛政》,是他生平著作中唯一不得人心的一本書。另一方面,他對美國的蓄奴制度深感厭惡,他也反對殖民主義。

約翰遜長於口才,迅言利詞,出口成文,多警句。文章則喜用排偶體,多用拉丁語源概括性強的詞。他的《蘇格蘭西部諸島紀游》(1775),包括作者對歷史、倫理、文學以及對蘇格蘭民族的見解。

約翰遜的《詞典》是第一部綜合的英語詞典,顯示了編撰者深厚的古典文學以及現代文學功底。《詞典》裡面的一項創舉是使用例句來闡釋單詞的用法。其中一些定義也反映了約翰遜本人的性格以及偏見。他把詞典編撰者定義為“詞典的寫作者,無害的苦力工人”。他對燕麥的解釋是“一種穀物,在英格蘭通常用來給馬吃,而在蘇格蘭用來給人吃”。

當切斯特菲爾德伯爵為詞典編撰工作提供遲來的資助時,約翰遜在一封公開信里挖苦地問道:

我的伯爵啊!所謂的贊助,是不是就像對落水者在水裡的掙扎視而不見,等人家快要上岸了再虛情假義地施予援手,而真正目的卻是阻止對方上岸?

《詩人列傳》(4卷本,1779年;6卷本,1781年)里關於詩人的評判標準飄忽不定,常常帶有約翰遜的個人偏見。對清教徒詩人彌爾頓的過分苛刻和對保守派作家蒲柏及德萊頓的過分友善,顯示了約翰遜強烈的保守主義立場。此部作品在風格上比大部分其他作品都要輕鬆。

《阿比西尼亞國拉塞拉斯王子傳》(1759年),後來也稱作《拉塞拉斯》,是一部富於道德和哲學思索的小說。為了支付他母親葬禮的費用,約翰遜在一周內完成這部作品。《倫敦》(1738年)和《人類慾望之虛幻》(1749年)兩首詩模仿了尤維納利斯的諷刺作品。它們以悲觀的筆觸反映了人類的愚蠢。1750年到1760年之間,約翰遜在《漫遊者》、《閑散者》和其他期刊上面發表了一系列嚴肅而飽含沉思的散文。1765年約翰遜編輯出版了八卷本的莎士比亞作品集。有批評家認為,這個版本的序言里有關莎士比亞的評價是有史以來寫得最精彩的。

約翰遜在作品里,堅決抵制漸漸興起的浪漫主義運動。他的作品風格沉重冗長、拉丁語句式隨處可見,以至於人們把那種華而不實並且帶有新古典主義色彩的寫作風格稱為“約翰遜式文風”。

英國人善變。有人說,近50年來英國人對生活之認知的變化,比過去250年還要多。然而塞繆爾·約翰遜(Samuel Johnson),這位出生於1709年的文壇祭酒,卻穩居英國300年間最受歡迎的文人寶座之首,從未動搖。1984年12月13日塞繆爾·約翰遜逝世200周年紀念時, 《泰晤士報》說約翰遜比其他任何人都更有資格做“英國的主保聖人”,因為“語言乃是英國人的主要榮耀”,而約翰遜的才學和工作是促使英語成為“世界語言”的重要因素之一。說約翰遜是英國“國寶”,毫不為過。

為尖酸刻薄、渾身怪癖的文豪約翰遜帶來如此聲譽的,便是那本耗時8年(1747-1755)以一人之力完成的《英文字典》(A Dictionary of theEnglish Language)—“對英文這浩瀚無邊的語言而言,是破天荒的整理工作”(要知道,法國人請了40位頂尖學者花了40多年時間才炮製出一本《法文字典》)。此外,後生文人包斯威爾(James Boswell)與約翰遜相交21年,寫出了《約翰遜傳》(The Life of Samuel Johnson),這本傳記被譽為西洋傳記文學史上與普魯塔克的《希臘羅馬名人傳》並列的瑰寶,也是逸事文學的濫觴。在《英文字典》中,約翰遜展示了自己博聞強記、妙語連珠的一面,又毫不拘謹,常常在詞條的解釋中開些玩笑,比如:“恩俸(Pension):付給與某人能力不相稱的津貼,在英國,通常指付給政府中有賣國行為者的費用。”“燕麥(Oats):一種穀類,在英格蘭喂馬,在蘇格蘭喂人。”“詞典編纂者(Lexicographer):著字典的人,一個對人無害的苦哈哈者。”“國稅(Excise):一種人人恨之入骨的貨物稅,按抽稅者的興緻任意調整。”包斯威爾在《約翰遜傳》中說,國稅局的官員們被約翰遜尖酸刻薄的句子氣得火冒三丈,他們和大法官商議,希望能採取合法的制裁行動。

約翰遜本人的性格和怪癖同他的巨作一樣引人矚目。他樂於攻擊所有在攻擊範圍內的人群,無論是王公貴族、窈窕淑女、知心朋友還是5歲小孩,包斯威爾就常常受到他的揶揄、擠兌甚至精神虐待。但他也有獨特的善心,不論自己富裕還是潦倒,一直持續接濟幾位赤貧友人。他吃相難看,給當時的人都留下了深刻印象。根據記載,他一上飯桌便瞪直兩眼,吃的時候狼吞虎咽、青筋畢露。包斯威爾還有極為傳神的描述:“無論他說話或閑坐的時候,通常將頭側向右肩,不停搖晃,身體前後移動,用掌心同方向撫摸左膝。閑歇時,口中喃喃自語,好像牛羊反芻一樣,一會兒吹吹口哨,有時捲起舌頭頂住上齶,發出田雞般的咯咯聲,有時又伸出舌頭,壓住齒齦,跟隨著呼吸,發出突、突、突的聲音;發出這些怪聲時,他同時有一種深思的表情,並且經常伴以微笑。一般說來,在談論完一件事情的時候,他總是呼喊聲嘶,精疲力竭,因此常常像鯨魚一樣,長長吐一口氣,我想,這是他放鬆肺部緊張的緣故;然而他的態度看起來就好像在表示輕蔑,同時把對手的辯詞,像糠皮一樣吹到風中。”

“愛國主義是流氓最後的庇護所”

這句話並不見於薩繆爾·約翰遜的任何著作,而是出自於約翰遜的好友、英國傳記學家詹姆斯·包斯威爾(James Boswell)為其寫的《約翰遜傳》。原文如下:

Patriotism having become one of our topicks, Johnson suddenly uttered, in a strong determined tone, an apophthegm, at which many will start: 'Patriotism is the last refuge of a scoundrel.'But let it be considered, that he did not mean a real and generous love of our country, but that pretended patriotism which so many, in all ages and countries, have made a cloak for self-interest.

(當我們開始討論起愛國主義時,約翰遜突然以堅決的語調吐出了一條驚世駭俗的警句:“愛國主義是流氓最後的庇護所”。但需要注意的是,他指的並不是對我們國家真誠、無私的愛,而是那種偽裝出的愛國主義。在所有的時代、所有的國家,無數人曾經以這樣的愛國主義掩蓋了私利。)——《約翰遜傳》英文版252頁。

因此,這句話並不像現在被普遍引用的那樣,是在普遍意義上對愛國主義的批判。顯然,約翰遜批判的對象是以愛國主義謀取私利的人。包斯威爾在《約翰遜傳》的其他地方也描述過約翰遜的愛國主義立場:

[He] was at all times indignant against that false patriotism, that pretended love of freedom, that unruly restlessness,which is inconsistent with the stable authority of any good government.

(他無時無刻不在憤慨地反對那種虛偽的愛國主義,那種假裝的自由之愛,那種混亂的躁動,那種與良政的穩定權力相衝突的情感。

這段話的背景是,約翰遜與朋友產生了關於“(英國)國王是否會犯罪”的爭論。約翰遜站在國王一邊,反對朋友的“革命觀點”。他認為

Political institutions are formed upon the consideration of what will most frequently tend to the good of the whole, although now and then exceptions may occur. Thus it is better in general that a nation should have a supreme legislative power, although it may at times be abused.

(政制的建立,是基於最大地照顧公利的考量,儘管例外也會偶爾出現。因此國家擁有至高的立法權威才是一般意義上更好的情況,儘管權威也會時而遭到濫用。)

實際上,薩繆爾·約翰遜是一個不折不扣的愛國者。他反對的是借著愛國的名義損害國家的行為。而約翰遜認為虛偽的對自由的追求只會破壞穩定的政制,為國家徒增混亂。因此,“虛偽的愛國主義”所指在此。

愛國主義

約翰遜一生寫過四部政治宣傳冊,其中的一冊《論愛國者》(The Patriot)便是討論愛國主義。這篇長文的出版時間是1774年。我們來看看約翰遜在文中究竟說了些什麼。《論愛國者》的副標題是“致英國選民們”,可想而知,這是為了選戰而寫的辯論文字。他在長文的第二自然段便寫道:“一晃七年過去,又到了議會選舉的狂歡季節”——你們要睜大眼睛看看好,不要選錯人了!

約翰遜首先聲明愛國主義沒有錯,他說:“一個人如果不是愛國者(Patriot),便沒有資格在議會獲得席位。”接著,他警告英國選民,有許多人冒充愛國者,以愛國主義的名義要挾民意,販賣個人的危險主張。也就是說,約翰遜並不反對愛國主義!說到這一層還不夠,我們再來看看他說冒充愛國的是誰。政治宣傳冊不是文學作品,約翰遜沒有打任何掩護,而是指名道姓揪出了他的政治敵人“約翰·威爾克斯先生”(Mr. Wilkes)。

約翰·威爾克斯是誰呢?他是英格蘭米多賽選區的議員,曾經與人合寫了一首色情詩。他的政敵發現這首詩以後,拿到了英國下院大聲朗讀。根據當時的英國法律,製作色情材料是違法行為,要坐牢的。威爾克斯聽聞風聲后,逃往法國巴黎避難,被英國政府定性為逃犯。後來,威爾克斯在巴黎又欠了一屁股債,被債主追討。1768年,他不得已又回到英國。令人啼笑皆非的是,威爾克斯憑藉自己的煽動能力,竟然再次競選並爭得足夠選票(政府迫於民眾壓力不敢逮捕他),當選米多賽選區的議員。而根據當時的英國法律,有犯罪前科的人不能參政。於是,他拿到手的議員資格被議會取消,法院判了他兩年徒刑,外加一千英鎊罰款。威爾克斯當然不服,率領支持他的民眾造勢,逼迫議會撤回取消他選舉資格的決議,法院的判決也被推翻。

約翰遜這樣的大文豪當然是不屑於理會一個寫色情詩、欠債不還的流氓政客。促使他動筆攻擊威爾克斯的是後者的政治策略。“愛國主義不一定要反叛。”約翰遜寫道,“一個人可能厭惡國王,但依舊愛國。”威爾克斯是一位某種意義上的自由主義,他坐牢的短暫期間,支持者們為他聲援的口號是“無人權,不護王!”(No Liberty, No King.)威爾克斯認為,不僅英國本土的人民應該擁有人權,美洲殖民地的子民也應該擁有人權。當他們希望獨立的時候,英國就應當賦予他們自主權。約翰遜這位“威權主義者”對此無法容忍。七年戰爭硝煙剛散,英國好不容易在印度和被美洲大陸趕走了競爭對手法國(約翰遜極度鄙視法國,他曾說自己在法國旅居的日子唯一的收穫是讓他“更加愛國”),現在,怎能容忍搶來的殖民地拱手放任獨立:?《論愛國者》寫於1774年,兩年後,《獨立宣言》正式點燃了美洲殖民地人民脫離英國統治的鬥爭。

約翰遜反對用“人人平等”、或者納稅者均有人權的理由來為美洲殖民地人民辯護。在他看來,人人平等是痴人說夢,與現實不符。包斯威爾在傳記中寫道,有位倡導人人平等的夫人宴請約翰遜,約翰遜詰問她:“既然你相信主人與僕人地位平等,為何不讓站在你身邊的僕人坐下來與我們共進晚餐?”那位貴婦人啞口無言。另外,約翰遜也不承認在殖民地納稅的貢獻,他說,如果美洲殖民者想獲得選舉和被選舉權,那就到英國本土來買塊地然後參加競選吧!約翰遜直言:“為美洲獨立的荒唐口號辯護的人絕不是愛國者。”他這裡指的當然是那些對美洲地區民意懷有同情的英國人。“一位真正的愛國者不會(向選民)輕易許下各種承諾:他不會縮短議會換屆期、不會撤銷法律或者更改自古以來議會代表的方式。”約翰遜在《論愛國者》中的這些描述都是在針對威爾克斯這位善於參加選戰的政治敵人,“他(真正的愛國者)也不會無限度地屈從於本選區的民意。”美洲殖民地人民在英國議會不配擁有任何“代表”。

事實上,約翰遜雖然警惕那些以愛國之名損害國家利益的政客,他本人卻懷有濃厚的民族自豪感——基本上,包斯威爾在傳記中寫道,約翰遜看不起任何其他國家;他在法國期間和法國人不說法語,而是說拉丁語,因為他堅持“一個人無論如何都不應該用一種半調子的語言來降低自己身份”。包斯威爾還說,約翰遜“曾經試圖為在全球表現輝煌的英國寫一部歷史。”遺憾的是,他醞釀的寫作計劃並未實現。

在約翰遜300年冥誕之際,世界各地的約翰遜協會都組織了慶祝活動,新作更是層出不窮,其中最引人注目的要數彼得·馬丁(Peter Martin)的新傳記,相比包斯威爾對約翰遜的無條件崇拜和極帶感情的描述,馬丁喜歡約翰遜,也同樣喜歡關於約翰遜的事實。他要做的工作,就是從太多的健筆下剝去神話的外衣,找到那個更接近真實的約翰遜。然而真實的約翰遜早在300年間不斷流傳和轉述的逸事中變得面目模糊,公眾讀他生平八卦的興緻要比讀他的作品高得多。每50年,人們對約翰遜的認識都會發生變化,每個時代都能在約翰遜身上找到資源,而約翰遜研究,只是不停地與之前的研究進行或補充或商榷的對話罷了。

300年後的今天,約翰遜的價值,也許正體現在他的多元性上。以前人們對約翰遜的評價側重過他作為字典編纂家的一面,側重過他作為沙龍組織者的一面,側重過他對公共空間和對話的貢獻,側重過他出身貧賤不畏權貴的高尚氣節,而今年問世的一批研究新作,似乎都不約而同地關注到了約翰遜作為文章家的一面。且不說《詩人列傳》證明約翰遜是一位“作家中的作家”,他將個體的創造力從文人倚賴他人而過活的泥沼中拯救出來,使得文學作品能夠經受住最嚴苛的挑剔;單單挑出那篇致切斯菲爾德伯爵書》—《英文字典》本是題獻給切斯菲爾德伯爵(Earl of Chesterfield)的,這位伯爵在約翰遜辛苦工作的8年中沒有表示任何好意或是幫助,而等到字典一問世,他卻立刻寫了兩篇吹捧文章,企圖沾光—便足以讓約翰遜流芳百世。那位假意施恩而遭他羞辱的伯爵,非但沒有勃然大怒,而是將這封書信放在案頭,一有機會就拿給客人看,說“這人下筆有如神助”,還會指著最刻薄的句子說,“你看他真有雷霆萬鈞之勢”。

約翰遜的職業化寫作,並不只在英國產生影響,而是澤被天下,他令個體的良心只對自身的才能和事業負責,而不是什麼恩主或出版商。

約翰遜的私生活也是人們津津樂道的話題。包斯威爾出於對約翰遜的崇拜,將他描述成一個極為忠貞的道德家,儘管他的妻子大他整整21歲,是個“臃腫的婦人,胸脯大得嚇人,雙頰胖嘟嘟的,塗滿紅紅的胭脂,長期飲用補血養氣的藥酒使她的臉頰更為紅潤;她衣著艷麗奪目,語言行為矯飾誇張”,但約翰遜對她充滿柔情與愛意,在她去世后約翰遜年復一年地為她寫作深情禱詞,為她的亡靈祈福。在包斯威爾的“潔本”傳記中,約翰遜似乎是個聖人。

而今人傑弗里·邁爾斯(Jeffrey Meyers)已經沒有為尊者諱的動因,他的新版傳記在此方面頗有發現。邁爾斯寫過海明威、奧維爾、羅伯特·福斯特、凱瑟琳·曼斯菲爾德等大作家的傳記,在他筆下,約翰遜淫蕩而色情的一面無處遁形—這位大文豪喜歡幽閉、經常有被捆綁鞭打的慾望。在聽到有人猜測約翰遜是否性冷淡時,他的一位親密女友黛絲莫琳夫人說:“沒有男人能比他更強壯了,這點可沒人比我更清楚。”這些被包斯威爾剔除出傳記之外的咸濕細節,被今人當寶貝一般撿了起來。對“約翰遜研究”來說,再小的事情都不算小。

幾本研究新作在約翰遜的最後遺言上無法達成一致。大衛·諾克斯(David Nokes)篤信包斯威爾的記錄,約翰遜的最後一句話是對一位來看望他的少女說:“親愛的孩子,願上帝祝福你!”而彼得·馬丁則相信霍金斯(Hawkins)傳記的說法,約翰遜在生命最後一刻說:“現在我要死了。”傑弗里·邁爾斯提供了這兩種說法,但似乎更傾向於霍金斯的證據。

不得不承認,約翰遜生平對於任何一位傳記作家來說都是挑戰。他長壽,活到75歲,然而他的生平記載卻極不均衡。包斯威爾直到約翰遜50多歲才真正與他結識,所以對他早年的描述全靠道聽途說和收集零碎的材料。關於約翰遜的一切,我們還有許多疑問需要解決。但能夠肯定的是,這位英國文學全盛時期最特立獨行的批評家,托拜厄斯·G·斯摩萊特(Tobias G. Smollett)所稱的“文章大汗”(the Great Cham),還沒打算入土為安。包斯威爾不忍心描述縱橫文壇沙場的大汗最後那段淌血帶膿、藥液橫流的不堪景象,而現代人能夠更為理智地加以探索和復原。不過在這些背後,我們聽到的是更為持久的迴音,那便是塞繆爾·約翰遜對生命的嚮往。

最貧的是無才,最賤的是無志。

愛國主義是流氓無賴們最後的藏身之地。

我們一直推遲我們知道最終無法逃避的事情,這樣的蠢行是一個普遍的人性弱點,它或多或少都盤踞在每個人的心靈之中。

當你盲目的模仿那些自己不可能成為的人時,你的行為將變的荒謬可笑。

音樂是唯一沒有罪惡感的感官享受。

世界如一面鏡子:皺眉視之,它也皺眉看你;笑著對它,它也笑著看你。

一切理論都反對自由意志,一切經驗都贊成自由意志。