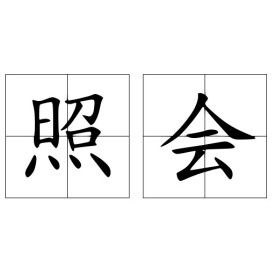

照會

漢語詞語

照會,漢語詞語,拼音zhào huì,意思是1.一國政府把自己對於彼此相關的事件的意見通知另一國政府 2.這一性質的外交文件 3.指執照或憑證 4.招呼;通知 5.吩咐,關照。出自蘇軾 《相度準備賑濟第一狀》《竹塢聽琴》《盛世危言·交涉上》等。

基本解釋

1.[present (或deliver, address) a note to (a government)]∶一國政府把自己對於彼此相關的事件的意見通知另一國政府照會各國使館

2. [note]∶這一性質的外交文件

3. [license]∶指執照或憑證兵頭給你照會,送你出境。——《恨海》

4.[notify]∶招呼;通知我都曉得了,不消你去打照會

5. [tell]∶吩咐,關照隊長照會每個人帶好行李

詳細解釋

1.古謂官署間就有關事務行文。宋蘇軾《相度準備賑濟第一狀》:“本司已具上項事件,關牒本路轉運提刑司,照會相度施行去訖。”《前漢書平話》卷上:“令照會領兵三萬於深水口、川泥彎埋伏,可擒陳豨。”

2.指官署通知的文件。元石子章《竹塢聽琴》第三折:“昨日照會來,說有一個新官下馬,差人接去了。”《金瓶梅詞話》第六九回:“打聽京中考察本示下,看經歷司下照會來不曾。”

3.近代以來謂一國政府就有關事件行文通知另一國政府。鄭觀應《盛世危言·交涉上》:“西律諸書亟宜考訂,擇其通行者,照會各國,商同外部,彼此蓋印頒行,勒為通商交涉則例。”

4. 指外交往來的文件。清薛福成《序》:“大臣出使,有詳文照會者,蓋以此國使臣告彼國外部大臣之辭,亦即兩國相告之辭也。”

5.指執照或憑證。《恨海》第七回:“你這裡有什麼貴重東西?要到那裡去?你說了,兵頭給你照會,送你出境。”魯迅《後記》:“﹝巡捕﹞向拉不到客的車夫的頭上敲了一棒,撕下他車上的照會。”

6. 參照;對勘。《宋史·河渠志三》:“訪聞先朝水官孫民先、元祐六年水官賈種民各有《河議》,乞取索照會。”

7.猶招呼;通知。《醒世恆言·赫大卿遺恨鴛鴦絛》:“我都曉得了,不消你去打照會。”郭沫若《孔雀膽》第四幕:“國王說過總得要等公主來了才敬香,就請公主走進去打個照會。”

8.理會;明白。《儒林外史》第十九回:“匡超人遞個眼色與他,那童生是照會定了的。”《西湖佳話·三生石跡》:“這孩子只會啼哭,再不肯住,不知為甚緣故。李源心下雖是照會,卻疑惑道:‘圓師別時,約我以笑,這個啼哭卻為甚麼?’”

照會分為正式照會和普通照會兩種。正式照會是由國家元首、政府首腦、外交部長、大使代辦簽發,行文用第一人稱,一般不加蓋機關印章。應用於國家間重要通知、交涉。如國家元首任命大使,外長寫給外長的代辦介紹信,大使寫給大使的信件等。普通照會是由外交部及外交代表機關發出,行文用第三人稱,加蓋機關印章,一般不需簽名。應用於外交代表機關之間的行政性、事務性通知,交際往來等,例如通知大使、外交官到任或離任,節日期間使館放假等。

需要說明的是,上述兩種照會都是外交機關使用的,其他單位或個人不要使用它。

正式照會的發文及受文者是人對人,發文者應以單數第一人稱,即“我”稱呼自己,一般不用複數第一人稱“我們”;受文者應為“你或您”,尊稱為“閣下”、“陛下”或“先生”。正式照會講究身份對等,如元首對元首、總理對總理、外長對外長。不過,大使作為國家的全權代表,可以向外長、總理甚至元首發照會,代辦發文對象最高至外長。

普通照會的發文者及受文者均是機關,稱呼自己和受文者均用第三人稱,即××機關對××機關。不可在行文中出現“我們”、“你們”、“貴方”、“貴館”等辭彙。另外在行文中第一次出現己方、對方稱呼以及行文中所涉及到的機關、人物等,均應使用全稱,如中華人民共和國外交部、美利堅合眾國駐中華人民共和國大使館等,第二次及以後再出現時可簡化為“外交部”、“大使館”等。

照會有一套固定的敬語和客套用語,這在其他文書中是見不到的。如普通照會開頭必須為“×××(機關)向×××(機關)致意”,這項敬語不能用在非外交機關及個人函件中去。照會結尾的致敬語使用要與雙方地位、關係和場合適應,如大使館致代辦處的照會,一般用“順致敬意”或“順致崇高敬意”;而大使館給外交部的照會,則常用“順致最崇高敬意”。另外,即使照會內容是向對方表示不滿或抗議,“致意”、“敬意”這套套語也是不可缺少的。

正式照會開頭不必寫“致意”,但結尾的“順致最崇高敬意”不可或缺。另外落款要親自簽名,還要印上自己的職務全稱。英國等西方國家,常常在簽名前加上“您忠誠的”或“您忠誠的僕人”等。結尾的敬語要另起一行,獨立成段,作為結束語,但不能自成一頁。

照會一般以本國文字為正本,但是為了使受照人能夠及時了解文件的內容,常常需要附上受照國文字或國際通用文字的譯文。這種譯文有時會註明“非正式譯文”字樣,意思是說應以照會正本為準,翻譯可能不夠準確,僅供參考。

對外函件是一種應用範圍更為廣泛的對外文書,國家領導人、外交人員以及政府各部門、社會各機構寫給外國相應人員、機構的書信,均可採用這種形式。視內容重要程度,分為正式函件和便函。國家領導人、外交代表之間的函件,又稱外交函件。

備忘錄是一種非正式的外交文書,用於說明事實、立場、法律細節,或重申談話內容。無客套話和致敬語,只敘述事實或陳述、駁復對方觀點,可預先寫好,或在談話后將其要點用備忘錄形式送交對方,也可作為照會的附件。

電報多用於祝賀、弔唁、慰問及其他事務性聯繫。抬頭應寫明受電人國名、地名、職銜、姓名並冠以尊稱以及發電人的職銜、姓名或機構,均要使用全稱。

“照會”字樣在鴉片戰前的英國對華文書中也偶有出現。據筆者查閱,除前揭巴麥尊致中國宰相書的廣東譯本使用了“照會”以外,至少還有兩次在公函中譯本內出現“照會”字樣。一次是在1834年7月28日律勞卑致兩廣總督的信函中[註解:《鴉片戰爭前中英交涉文書》,8頁]。該函的中文翻譯人是基督新教在華開教者馬禮遜,他來華已有十幾年,對中國的文書用語有所了解,但據其所用照會格式來看,英人這時還不能說對清朝的宗藩“照會”體制有明晰理解。此封文書中出現的“照會”字樣,在馬禮遜的翻譯中也是偶見,在此前此後他所譯的其他文書中也不再見有“照會”字樣。第二次是在1838年英印海軍司令馬他侖(F.Maitland)率艦隊來華時,該艦隊來華的重要目的之一就是為了排除中英官方間“直接通信”的“嚴重障礙”[註解:《鴉片戰爭前中英交涉文書》,143—146頁;?Elliot to Palmerston,?August 7,1838,?China,?30,p.548。]。艦隊7月抵華后多次施加壓力,未達目的[註解:面對中方對英方“違規”文書一再拒收,義律曾向廣東當局進行威脅:聲明在英國海軍造訪之機,如果中方重複這種輕率行為,英方的反應將不再那麼“拘謹”,但威脅未能奏效。參?Elliot t o Palmerston,?August 10,1838.?China,?30,pp.549—550。但馬他侖在8月4日致兩廣總督的書函頗值得注意,亦出現“照會”字樣。因該文式不符合天朝文書體制,粵督未予答理,只是由水師提督關天培以“告知”形式復函:英方“忽改舊章,不用稟字,改用書信。總督大人是以不肯違例接收。未知義律曾將稟字一層告知貴總領否?”[註解:《鴉片戰爭前中英交涉文書》,147—150頁。]上列兩函都是英人單方面行動,中方未予回應,對天朝文書體制的變化不具意義。

1839年,清朝對宗藩使用“照會”的範式再變,即範圍有所擴大,由過往的單純宗藩國擴及西方國家。起因是林則徐將這種文式轉用於英國,為禁絕鴉片起草了致英國國王的“照會”,反應出林則徐等同樣視中英關係為宗藩關係的天朝心態。道光於8月27日批准了這份照會。其後,林則徐將照會交給“擔麻斯葛”號(Thomas Coutts)船長彎剌(Warner)轉送英國。彎剌回國后,求見巴麥尊,轉交這不尋常的文件,不料,英國外交部拒絕和彎剌進行任何接觸。

後來,英人翻譯致中國宰相書時是否受到林則徐的啟示,也譯成“照會”,不得而知。林則徐照會交由彎剌帶回是在1840年1月18日[註解:中山大學歷史系編《林則徐集·公牘》,中華書局,1985年,125—128頁。]。但該照會的醞釀由來已久,在1839年2、3月間,廣東民間就已流傳林則徐與兩廣總督鄧廷禎及廣東巡撫怡良聯名致英國女王的照會[註解:照會全文在梁廷?NFDE3?的《夷氛聞記》(中華書局,1998年)和李圭的《鴉片事略》(北京圖書館,1931年排印本)中均有記錄,落款時間是道光十九年二月;在當時廣州發行的“Chinese Repository”第8卷中也及時出現了英譯本。但照會不見於林則徐等當事人的文集,林也沒有就此向朝廷奏報,儘管如此,仍應認為是由林則徐等主持擬寫。於是,在1839年的廣州曾出現過兩種林則徐致英國王照會的文本,一種是二月的未奏進本,另一種是後來的奏進本,兩種文本在字句上有很大差異。限於篇幅,本文不可能展開考訂前後照會疊出的原委及文本差異,以及由此反映出來的林則徐在這個問題上的措置和心態變化。中外學者對此多有研究,但並非題無剩義,有興趣的讀者可比較參看《鴉片戰爭檔案史料》1冊,483、499、512、525、590—591、661—662頁等檔籍以及《夷氛聞記》關於此事的記載,該書作者曾親身參與此事的討論。]。因為擔心義律不予轉交,他們又採取新的辦法,照會不交義律而交“西洋在粵舟,令其代寄”,於是有許多抄件被分發到外船上,希望能被傳遞英國[註解:《夷氛聞記》卷1,25頁。]。5月間,廣州坊市甚至發現了出賣“假捏照會英吉利國公文之事”,這些偽造“照會”由“六經堂”書鋪刊印發售,官方發現后即予以查禁,但此事在當時曾鬧得沸沸揚揚[註解:《鴉片戰爭檔案史料》1冊,590—591,627頁。]。6月,林則徐曾請美國傳教士裨治文(E.C.Bridgman)轉遞照會,被謝絕。8月,朝廷批准照會後,林則徐等採取了更為慎重的態度,先由中方譯員袁德輝譯成英語,為力求譯文準確,又由在穗的美國商人亨德(W.C.Hunter)回譯漢文,再經美國傳教士伯駕(P.Parker)過目,最後還讓英國醫生喜爾(Hill)修改[註解:《林欽 差與鴉片戰爭》,131—133頁。]。前揭英函中兩次出現的“照會”字樣,當非無根杜撰,“照會”在當時的西人中間也不是稀見之詞[註解:馬他侖和巴麥尊“照會”的翻譯人都是馬禮遜之子馬儒翰(J.R.Marrison),他們父子是在對華外交公文中最早譯出“照會”的極個別西人,他倆在不同時期不約而同地使用“照會”字義,至少在語言風格上具有某種承繼關係。]。

“照會”雖不是琦善的首創,然琦善對該文式的使用也並非沒有創意。其最大的“新意”就是把前此用於藩屬國君的文式轉用於英國全權大臣,從國王下移臣僚,不能不說是降格迎合。它為中英文書往來別開一途,解決了在英方力求公文平行的壓力下,中方被迫屈尊又要保有面子的矛盾。使中英文移找到了一個雙方都能接受的樣式。琦善使用“照會”,是直接得自懿律函中提到的巴麥尊“照會”一詞的啟發,還是得自傳統宗藩文式的提醒,很難揣度。若是後者,追溯詞源,“照會”不過源於天朝對藩屬的特有公文稱謂,琦善援引這個詞,或別有語境潛意。但不管怎麼說,此“照會”非彼“照會”,琦善雖然襲用了傳統的“照會”字眼,其性質卻有了大區別,堪似舊瓶裝上了新酒,它失卻了過往宗藩文式中的夷夏義理,失卻了“萬方來朝”的上國心態,轉而具有某種對等平行的意味。個中轉變還可作為註解的是,琦善對傳統文式中“天朝”字眼的刪削,琦善的最初幾封照會在形式上與宗藩舊照會文式沒有區別,舊文式例行在“為照會事”前面冠以“天朝雲貴總督”等官銜名目,天朝意象一望可知,琦善照會的開頭也同樣開列“天朝大學士直隸總督部堂一等侯爵琦”字樣。但是從1840年12月3日的照會開始,琦善把照會中的“天朝”兩字悄悄取消,僅留官銜,後來此式成為定例[註解:《琦善照會》,轉見《鴉片戰爭の研究》(資料篇),28—29頁。]。至此,照會已脫出傳統的以夏凌夷的非對等文式,而轉變成至少是在形式上略具平等蘊義的外交公文範式,其中的變化很是耐人尋味,它所透射出的恰是中世紀的宗藩觀念向近代國家觀念轉步的初階。稍後琦善曾將英方文書和自己的復照一併具奏,道光並無他言[註解:《鴉片戰爭》(4),45、52頁。]。

1840年8月16日,琦善派員接受了巴麥尊書,表示要奏報朝廷后才能給予答覆。英方文書中引起直隸官員注意的共有六條,天津巡道陸建瀛認為含有公文平行在內的前三項關乎“國體”,不能輕易讓步,並提出“以監督與平行”的方案[註解:《夷氛聞記》卷2,48頁。],即以粵海關監督與英人平行交往的小讓步來推擋英人。英方所要求的是外交往來的全面平行,陸建瀛的建議試圖以舊有的長期同外人打交道的粵海關來對付,還是在傳統體制內兜圈子,和英方索求有相當距離。

8月29日,中英談判,公文交往列為第二個議題。琦善聲稱:所有國家的官員都有等級差別。義律反駁:英國駐華官員得到“平等待遇和直接的官方交往”,與官員級別無關,而與“各國之間的平等有關”[註解:《義律關於與琦善會談的備忘錄》,《英國檔案有關鴉片戰爭資料選譯》下冊,744頁。]。雙方還通過照會交涉,琦善提出中英只有商人間的貿易關係,“本無所用官員文檄”。儘管琦善已創行照會新式,但仍避免官方往來。英方的復照則強詞奪理地說林則徐的禁煙即是官方迫害商人的行為,由此得出清朝官方也不可避免地會介入到國際商貿中的結論,因此確定“官員文檄往還之制一款,不特至平至公,且為事必須者也。”11月,中英交涉移至廣東舉行。琦善照會,說義律“在粵年久,此間規格無不深知”,以後“如欲遞送文書,應乘駛三板船,遙赴澳門同知衙門,投收轉送,必無遲誤。”這是在否認義律已經取得的同督撫直接文書交往的權利,在琦善看來,戰爭已結束,一切都應恢復戰前舊制。義律則提醒中方,戰爭並沒有結束,英國艦隊正“遷泊”待命,英方的要求雖經交涉,但有待“定議”。要挾果然奏效,12月11日,琦善再致照會:“公文不用稟諭一節,其書寫稟帖、諭帖者,本系歷久成規,即他國官員亦然。今既據請存體面,雖系體制攸關,然稱諭者,不見增榮;稱稟者,不見受辱。況交易系與商人經手,官員不必過問。其餘正式文書,本屬無多,即不用稟諭,亦尚可行。”[註解:《鴉片戰爭の研究》(資料篇),14、16、28—33頁。]

其實,從戰爭爆發以來,稟諭的格式已被放棄,琦善不過是將既成事實加以明文認定。琦善語句儘管有意淡化,但這畢竟是清朝文書體制的一大應時之變,它對清朝長期奉行不替的外交文移範式有了根本性的修改。次日,義律聲明:鑒於琦善已經同意不使用稟、諭等詞,英方對官書平行交往也不再有任何要求[註解:《義律致琦善照會》,《英國全權大臣與琦善談判記錄》,《英國檔案有關鴉片戰爭資料選譯》下冊,803、886頁。]。但幾天後,英方又提新要求,認為文書平行是“大義所在”,“普天之下各國如似兄弟”,此權利不應局限英國,也當推廣各國。試圖在文移中貫徹最惠國待遇,中方未睬[註解:《義律照會》,《鴉片戰爭の研究》(資料篇),51頁。]。義律還想用條約形式將此議固定下來,1841年2月13日提出《條約草案》,其中云:嗣後文移往還“即總管官員照會往來其餘官員者,在粵上憲,即用札行;英國官員,即用申呈字樣;其非與上憲文移往還者,各官仍為平行;至各商有應稟上憲之事,仍照向例具稟可也”[註解:《條約草案》,《鴉片戰爭の研究》(資料篇),81頁。]。如所周知,這一草案后以《川鼻草約》的名目出現,是一無效偽約,義律將文移新形式載入條約的努力暫時未逞。不過,在此後的實際文書交往過程中,中英雙方實行的正是鴉片戰爭初期形成的中英“照會”範式。

與戰前一樣,英國政府對文書交涉表示極大關注。1841年1月,巴麥尊致函駐華代表,稱他在經過對上年八九月間中英外交公文詳加批閱後有感:“和中國欽差的通信中,關於你們在與中國人交涉時應使你們自己處於完全平等一事,你們似乎沒有充分記住我的那些指示的精神”,巴麥尊還特意把中方文書中的若干天朝用語圈點出來,諸如“懇請皇恩”、“欽尊大皇帝諭旨”之類。巴氏對英國代表容忍中方文書中屢屢出現的居尊語氣表示強烈不滿,指責代表在與中方文移中“過分斯文的態度”,強調這種態度在沒有武力支持的情況下也許可以理解,但“在英國海陸軍部隊出現在中國海域的時候”就完全沒有必要了[註解:《巴麥尊函》,《英國檔案有關鴉片戰爭資料選譯》下冊,684—687頁。]。4月20日,英外交部起草了關於義律執行政府指令情況的分類評估表,在“與中國人完全平等地位”一欄,評語是“這項指示沒有完全執行。在中國大臣的照會中,幾乎沒有一件不把英國的要求形容為乞求”;在“平等基礎上進行官方交往”一欄,評語是“就停止使用‘稟’、‘諭’等字而言,中國大臣於1840年12月11日同意了這項要求”[註解:《給全權大臣指示的執行情況》,《英國檔案有關鴉片戰爭資料選譯》下冊,841、843頁。]。

總體而言,英國政府對文移格式的改變表示首肯,但對天朝語氣深表不滿。這也難免,文書表面形式的改變是相對容易的,但語義語氣則是千百年儒家夷夏之辨的學理和天朝優越心態的深深積澱所決定的,不經意間就會自然而然地流露,很難改變[註解:即或到了1843年,也就是《南京條約》簽訂近一年時,璞鼎查又發現:“在中國的某些高級官員中又逐步地恢復了那種對外國人的傲慢(arrogant)和排拒(exclusive)的態度。”W.C.Costin,?Gr eat Britian and China,1833—1860?,Oxford,1937,p.110。]。相 比起來,清政府對文移形式的反應比英國政府要弱化得多,僅據筆者所參閱的材料來看,琦善對外交文書的新決定甚至沒有專門奏報朝廷,琦善對天朝文書體制的變動似是其個人行為。誠然,這主要因為英軍的壓力不得已而為之,但是,對琦善提交的白河和廣東交涉文書的形式改變,朝廷確也沒有提出過任何意見,也許,朝廷和琦善都認為,割地、賠款等項遠比文書用語更值得關切,所以琦善敢自做主張。

對琦善的做法,不能說毫無異議,代理兩江總督裕謙曾發議論:英方文書“語句亦多狂悖要挾。臣本不敢上瀆天聽,因前奉有諭旨,亦不敢不代為具奏。”哪知此見卻遭道光訓斥:“所見大差,遠不如琦善之遵旨曉事。原字原書一併封奏,使朕得洞悉夷情,辨別真偽,相機辦理。若似汝之顧小節而昧大體,必至僨事”[註解:《鴉片戰爭檔案史料》2冊,343頁。]。顯然,道光將文書制度的改變視為“小節”。1841年初,還是裕謙上密折,劾琦善五大罪,其中有“夷目公司領事義律,止系夷商首領……自上年在天津、浙江投書,擅用照會,僭稱公使大臣,而琦善等不加詳察,亦輒以貴公使大臣稱之,以致外夷市儈,竟與天朝將相平行,大關國體,倘海外各國夷商藉口,紛紛效尤,何以處之?”[註解:折件未署名,但一般認為當為裕謙所奏。參《清道光朝留中密奏》,《鴉片戰爭》(3),514、516頁。]。密折被留中,道光閱后感受如何?不得而知。但稍後,琦善因香港等事被捕,裕謙所奏的另幾項罪名均被審訊,獨“擅用照會”事未被問及,可見,朝廷對此事也不太在意。可堪玩味的是,後來,江南大員多仿效照會形式與英人交換公文,惟處在前方的裕謙不屑於此。裕謙在鎮海還宣布,敢有接收外人文書者,明正典刑,如外人“強行擲給,見者即行投之水火,倘敢存留傳播,查出亦即斬首梟示”[註解:《英夷入浙事務奏稿》,《鴉片戰爭》(4),228頁。]。

1841年5月,英國改派璞鼎查替代義律,在就職指令中重申:一開始就必須制止中方在同外人交往時所習慣的不平等的“裝腔作勢的語氣”[註解:《巴麥尊函》,《英國檔案有關鴉片戰爭資料選譯》下冊,906—907頁。]。1842年8月6日,英方提出具有城下之盟性質的“向大清國所要各條”,內中“兩國官員來往一端”,基本是上年《川鼻草約》有關條文的原樣抄錄,不過對“照會”格式的使用級別規定更為明確,範圍略有擴大,除英國駐華“總管官員”與清朝大臣的往來文書用“照會”外,兩國“屬員”的文移也用“平行照會”[註解:上海歷史研究所編《鴉片戰爭末期英軍在長江下游的侵略罪行》,上海人民出版社,1962年,29頁。]。中方代表耆英研究英人草案后認為,不外乎賠款、開埠割港和“與中國官員用平行禮”三項內容。三者比較,顯然前兩項要重要得多,耆英有奏:“其平行雖屬末節,於天朝體制亦大有所損,惟既經曲事羈縻,亦復無暇顧惜”[註解:《鴉片戰爭檔案史料》6冊,56、137頁。另按:這是向朝廷的奏報,實際上,當英方提出條約草案時,耆英等在8月14日就已復照:“英國官員來往文書……均屬妥協,自應妥商”。雖未完全應允,但口氣已明顯贊同(《鴉片戰爭の研究》(資料篇),202頁)。]。同時,公文平行到這時已是行之兩年的事實,不可能再行推翻,反之,英方卻對這點特別在意,中方復照中曾依慣例將中國皇帝字樣抬寫,英方當即抗議:“來文內有皇帝字樣抬寫於(英國)國主字樣一字之上,諒不過系書房誤,非貴都統立意特犯也。此事雖屬細 小,然一毫之差,千里之謬,是以務請貴都統諭令各書房,此次改錯抄正,而不至前轍可鑒,如彼此不致負氣不平,而以後此誤差可免也。”[註解:《中英兩國往來照會公文簿》,《鴉平戰爭》(5),476頁。]

鑒此,耆英放棄在該問題上同英方交涉的努力。是項規定即如草案原樣載入《南京條約》第十一款[註解:耆英雖不再同英方糾纏“平等權”問題,私下卻做了很多手腳,如僅從表面上看,南京條約的簽訂程序和形式,是相當符合當時的外交慣例和國際法的,兩國國名及君主同樣抬頭書寫,兩國皆稱“大”,在簽字和用印上,英國代表在英方保留文本上居首,中國代表在中方保留文本上領先。但是,如把條約的進呈中文本與海關總署編的《中外條約集》?(Treaties,Conventions Etc Between China and Foreign States,?Shanghai,1908)中的文本互相比較,便會發現進呈本的條文幾乎每一條均有改動,其改動部分主要不是約文內容,而是稱謂等。英國的國名與君主均無抬頭,英國的國名之前也沒有了“大”字,條約的序文略去,耆英與伊裡布的“欽差便宜行事大臣”的頭銜也略去,其語氣也沒有那麼平等。於此,中國學者王曾才有論說(見《中英外交史論集》,台北聯經出版事業公司,1983年,48頁)。美國學者費正清則把中文本中刪除有關“平等”方面的字樣,稱做雙方“不能會心的文件證據”(J.K.Fairbank,?Trade and Diplomacy on the China Coast,?Camb ridge,1953,Vol.1,p.103;Vol.11,p.10.notes,85)。這種表裡不一的情況,正好說明了由傳統外交體制向近代外交體制過渡中,清朝君臣的困境和應對。]。1843年的《五口通商章程:海關稅則》第十三款又補充“其英商欲行投稟大憲,均應由管事官投遞,稟內倘有不合之語,管事官即駁斥另換,不為代遞”。中國官方與英商的文書往來權被截取。1844年,同類規定被載入中美《望廈條約》第三十款和中法《黃埔條約》第三十三、三十四款。其中尤以《黃埔條約》的規定最為詳具[註解:王鐵崖:《中外舊約章彙編》1冊,三聯書店,1982年,32、42、56、64頁。],被後來的與約國所仿效。

中外文書交往體制的變遷,絕不簡單地只是一種文移關係的變化。它折射出國家間國際地位的升降,反映出天朝體制在西方的步步進逼下開始崩塌。鴉片戰爭之前,清朝對西方表面持不平等的凌架姿態,戰後發生了全然相反的變化,如果僅從形式著眼,戰後有關外交文移的一系列規定,大多在表面上力求一種“平等”關係,恰如一位英國學者所評:“這個條約解決了令人不滿的平等地位問題,至少理論上是解決了。由於武裝力量已經證明,把所有國家都看作是附屬國再也不是明智的做法”[註解:〔英〕魏爾特:《赫德與中國海關》上冊,廈門大學出版社,1997年,71頁。]。但在深層實質上,它所代表的是西方價值體系在中國的強力移植,是西方外交和文書體制對中國的硬性干預和強制替代,是列強在華不平等條約體系的一個局部表徵。以表面的平等掩蓋實質的不平等,正是近代資產階級包括反映其意志的國際法的典型特徵。於此,時人已有體認,1843年,廣東官員李棠階指出:“許其 平行,將何以遏其橫肆之狀”[註解:《李文清公遺書》,《鴉片戰爭》(5),527頁。]。問題當然不是出在“平行”,“平行”的背後是國家地位的翻轉。

《南京條約》規定,中英同級別的官員用“照會”等平行樣式,但在實行中,外國領事也和其公使一樣在和中國督撫的官書往來中“超級別”地使用“照會”的格式(按說,領事要低於中國督撫的級別),以至於西方學者馬士認為,在中國,“領事具有一種為別處不曾見過的重要性”[註解:《中華帝國對外關係史》1卷,342頁。]。這樣,即便只從形式上講,也反陷中國官員於不平等了。1930年,鑒於“照會”在某些場合被“公函”的形式所替代,外國公使館專門出面反對這種改換,認為:“照會帶有的那種印記是中國人習慣上同或多或少可敬畏的權威相聯繫的……如果輕易取消任何提醒(中國)當局我們的條約還未廢除或廢棄的東西,那將是一個錯誤”[註解:〔英〕畢可思:《通商口岸與馬戛爾尼使團》,見張芝聯主編《中英通使二百周年學術討論會論文集》,中國社會科學出版社,1996年,319頁。]。這裡,中國傳統的“照會”歷經演變,居然匪夷所思地與列強捍衛不平等條約的“神聖性”聯繫在一塊了。這和鴉片戰爭時的狀況又是大相徑庭。

還要補充的是,不平等條約體系是一個“整體”,各種特權糾纏相連,互為作用。但條約的各款不能等量齊觀,其中文移規定也使中國的外交文書體制更契合近代國際規範,並至少在某個側面上使中國傳統的並不可取的夷夏觀受到近代國家理念的挑戰和衝擊,而且,至少在形式上使中國外交文書的近代範式得以初步構成。換言之,天朝體制被近代體製取代,或許並不純然是壞事。諸如平等意義上的“照會”之類的字眼我們今天仍在通用[註解:“照會”(chao\|hui),其對應英文詞有“note”等多種。J.Y.Wong博士指出:《南京條約》英文本里的用詞是“communication”,但這個詞並不通用,在官方文件中所通用的英文詞是“des patches”(參J.Y.Wong,?Anglo\|Chinese Relations 1839—1860,A Calenda r of Chinese Documents in the British Foreign Office,?Oxford University.1983,pp. 17—18)。這個說法一般而言是正確的,但在早期英國對華外交文件中,“note”、特別是“communication”也還是通用,如著名的巴麥尊致大清宰相書中的“照會”英文對應詞便是上面兩詞(參H.B.Morse,?The International of Relations of the Chinese Empire?,Lo ndon and New York.1910,Vol.1,pp.621—626)。],即為例證。

正式照會是用第一人稱起草的,一般用於國家領導人、外交部長、使館館長等高級領導人和高級外交官的通信來往。這種照會需由發文人本人簽字,但不需蓋公章。正式照會中應用的稱呼也有嚴格的規定,對大使和外交部長應稱閣下,對臨時代辦應稱先生。正式照會的結尾是很正規的致敬語:“我乘此機會向閣下表示最崇高的敬意”。現在統一使用的格式化已簡化為“順致最崇高的敬意”。

普通照會與正式照會不同,它是用第三人稱起草的,一般是外交部與外交部、使館與使館、使館與外交部長之間的通信。普通照會行文中不稱你我,也不稱你部我部、你館我館,而只稱某某外交部、某某大使館,最後不需有關人員簽字而只蓋發文機構的文章。它可以用來處理外交日常事務甚至重大的政治問題。普通照會不是國家領導人和國家代表個人之間的直接通信,所以,凡不便由國家領導人或代表直接交鋒爭執和交涉一般都用普通的照會來進行,這樣可以有話直說,便於進行針鋒相對的爭論,提出抗議,以至提出警告等。所以,許多政治性的普通照會是抗議照會。一般來說,普通照會的使用要比正式照會廣泛的多。

國家間外交往來的一種文書。用作進行交涉時表明立場、態度,或通知事項等。由外交部長、副部長、外交代表出面用第一人稱寫成並經簽名的,稱正式照會;由發出照會的機關,如外交部或大使館、公使館等,出面用第三人稱寫成,蓋機關印章而不簽名的,稱普通照會。

正式照會是外交通信中最正式的形式,一般用於處理重要事務或履行重要的外交禮節。正式照會用第一人稱書寫,用於外長之間,外長與大使之間以及大使之間的通信。國家元首或政府首腦之間也可使用正式照會,但不常用。正式照會的正本必須由發文人親自簽字。如今在外交通信中必須使用正式照會的時候不多,而每當使用必有其重要性。

普通照會是機構與機構之間,一般是兩國外交部之間、使館與駐在國外交部等官方機構之間以及使館與使館之間使用的通信方式。普通照會不用簽署,而是由發文機構在正本上蓋公章。普通照會處理的事務非常廣泛,大到邊界糾紛,小到申請簽證都可以使用普通照會。隨著外交禮節的簡化,以往要使用正式照會的也可用普通照會取代。普通照會雖然不如正式照會正式,但其內容卻不一定都不如正式照會重要。

另外,由於普通照會使用第三人稱,不像正式照會那樣面對面,總擔心直接刺激對方。所以,凡抗議性質的照會一般都用普通照會。但也有例外,1999年,時任中國外長的唐家璇代表中國政府正式照會美駐華大使,就美軍轟炸我駐南聯盟使館事件正式向美方提出嚴正交涉,表示我方的強烈憤慨。