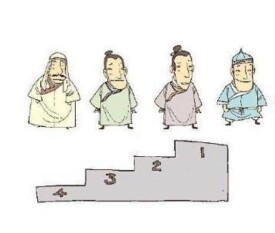

四等人制

元朝時期的政治制度

徠"四等人制",是元朝所建立的制度。元朝建立后,為了保持自己的特權地位和維護蒙古人對漢人和其他少數民族的統治,根據民族和被征服的先後將全國人口分為四等。蒙古人作為統治民族被列為第一等級。其次根據所征服地區民族的時序,又依次分為色目人、漢人、南人三個等級。並認為四等人的政治待遇有所區別,在任職、科舉、刑律等方面,均有不同的待遇 。四等人制是元朝統治者利用民族矛盾及製造等級差別來達到統治全國的目的。

這一元代社會特有的語境描述,應是濫觴於日本元史學者箭內亘的“三等人制”(蒙古人、色目人、漢人) 。1916年箭內亘採用了“種族階級”這一概念。

而最早提出元朝“四等人制”一詞的是1900年屠寄著作的《蒙兀兒史記》,之後則被學者廣泛地引用。

元朝政府雖沒有組織過任何形式的民族成份辨別活動,但卻將不同時間所征服的地域人群籠統劃分為四個群體:蒙古人、色目人、漢人和南人。所以“色目”一詞有時指西域人,有時也指蒙古人。日本學者旁公田善之認為在元代戶籍制度上並沒有蒙古、色目、漢人、南人四個並列的分類方式。

清末史官屠寄提出的劃分方法:

第一等蒙古人為元朝的“國族”,蒙古統治者稱之為“自家骨肉”。

第二等為色目人。多西域人,部分契丹人被划入色目人。

第三等漢人(又稱漢兒),概指淮河以北原金朝境內的漢族和契丹﹑女真等族,以及較早為蒙古征服的雲南人,及最晚為蒙古征服的四川漢族。高麗人也屬於這一等。

第四等南人(又稱蠻子﹑囊加歹﹑新附人),指最後為元朝征服的原南宋境內(元江浙﹑江西﹑湖廣三行省和河南行省南部)各族。漢人﹑南人絕大部分都是原宋朝的漢族。

蒙思明將等級大致分為兩等:蒙古、色目人為一等,漢人、南人為第二等。

元朝統治者之所以建立這樣一種“四等人制”的本意無非是想加強統治。當年蒙古人的崛起速度過快,依靠弓弩騎兵,人口稀少的蒙古人幾乎佔據了半個歐亞大陸。在中國,忽必烈建立起元朝之後,面臨的一個很嚴肅的問題,那就是蒙古族人口太少了,而被統治的漢人數量龐大。

人口基數的短板可以用教育、文化來彌補,但諷刺的是受教育程度低,文化水平有限恰恰是當時大多數蒙古人的真實寫照。為了保障蒙古人的統治地位,元朝皇帝摒棄了原有的科舉取士的公平性,在政治上和科舉取士方面給予蒙古族特權,不僅如此,還在法律等諸多方面享受優待,使元朝政權牢牢掌握在蒙古族統治者手裡。另一方面“四等人制”也分化了漢人的內部團結,當時的第三等漢人與第四等南人,本質上都是漢人卻因為被人為分化而喪失了民族凝聚力。

元朝統治者建立“四等人制”恰恰是要跟中原文明的“華夷之辨”作抗衡。傳統的華夏文化圈,認為中原文化是中心,周邊的文化、種族都是蠻夷。作為原先的少數民族,蒙古人在建立起龐大的帝國之後,自然是不允許自己的文化被看輕。為了強調自身文化、強調統治的合法性,建立起一套與“華夷之辨”相反的制度,成為了一件迫在眉睫的事情。

這套制度的核心便是將蒙古人放在“統治金字塔”的頂端。最先歸附並為蒙古人做出巨大貢獻的色目理所應當的位列第二等。北方漢人在蒙古族建立政權的期間,幫助其建立了各項制度,所以位列第三等。最後一等的南人,則是因為抵抗最頑強、反叛最激烈。

元朝統治者建立“四等人制”絕非偶然。作為塞北三朝的其他兩朝代——遼、金,他們在很早之前就建立了類似的民族分化制度。據《遼史》記載:“太宗兼制中國 , 官分南、北 , 以國制治契丹 , 以漢制待漢人”。契丹人為了加強燕雲地區的統治,採取了南北官制。在燕雲地區實現漢制,而在塞北關外則是保持原有的契丹統治制度。

女真族徠建立金朝後,在兵權、財權上的用人順序為:“先女真,次渤海,次契丹,次漢人”。遼金兩國採用這種民族分化制度,就是為了鞏固自己的統治,抵禦來自其他民族對政權的衝擊,也為了建立自己作為統治民族的威信。

• 《元典章》規定蒙古人扎死漢人,只需仗刑五十七下,付給死者家屬燒埋銀子即可;漢人毆死蒙古人,則要處以死刑,並"斷付正犯人家產,餘人並征燒埋銀" 。元廷設置將“斗殺”單獨特殊化是有社會背景的,至元九年(1272年)五月,朝廷頒布了"禁止漢人聚眾與蒙古人鬥毆"的禁令 [12-13]。況且《元典章》卷四三有明確記載:至元二年(1265年)二月,忽必烈下詔:"凡殺人者雖償命訖,仍征燒埋銀五十兩。若經赦原罪者,倍之。“殺人償命是基本原則,斗殺上的區別只不過是細化的結果,雖然確實存在嚴重的區別對待。

• 《元典章》同一盜竊也,其一般法律,初犯刺左臂,再犯刺右臂,三犯刺項。而蒙古人犯者,不在刺字之條。色目人犯盜,亦免刺刻斷。至藩囚官強愎自用,輒將蒙古人刺字者,則杖七十七,除名,並將已刺字去之。

• 《通制條格》規定蒙古人毆打漢兒人,不得還報,指立證見於所在官司陳訴;如有違反之人,嚴刑斷罪。

• 至元元年(1335年)十一月,廢除科舉。

• 至元三年(1337年)四月,“禁漢人、南人不得持寸鐵” 。或“癸酉,禁漢人、南人、高麗人不得執持軍器,凡有馬者拘入官” 。

• 蒙古、色目毆漢人、南人,不得回手。

• 天下治平之時,台省要官皆北人為之,漢人、南人萬中無一二。其得為者不過州縣卑秩,蓋亦僅有而絕無者也。

至正元年(1341年),伯顏下台,脫脫上台,廢除如上弊政。

現在普遍認為元朝無四等人之明確法令,但各等人的政治待遇有所區別。

任用官吏方面。蒙古貴族為統治廣大漢族人民﹐不得不利用漢族地主階級﹐但又要防止員數﹑文化水平和統治經驗都超過蒙古人的漢官佔據重要職位﹐以保持自己的權力優勢﹐遂用等級制度加以限制。從中央到地方各級官署的實權多數操在蒙古人﹑色目人手中。中央最高行政機構中書省的丞相﹐通常“必用蒙古勛臣”﹐色目人僅個別親信得任此職。世祖初年曾以史天澤和蒙古化的契丹人耶律鑄為丞相﹐其後即規定“不以漢人為相”。次於丞相的平章政事亦多由蒙古﹑色目人擔任﹐一般不授與漢人。各行省丞相﹑平章的任用亦同此例。

元朝統治者尤嚴防漢人掌握軍機重務﹐定製漢人不得閱軍數﹐故掌兵權之樞密院長官(知院)終元一代除少數色目人外皆為蒙古大臣﹐無一漢人。御史台長官(御史大夫)﹐亦規定“非國姓不以授”。元朝於行省以下各級地方政府皆置達魯花赤為首席長官﹐規定要由蒙古人擔任﹐若無﹐則於“有根腳”(出身高貴)的色目人內選用﹐三令五申禁止或革罷冒任此職的漢人﹑南人﹐僅南方邊遠地區遇蒙古人畏憚瘴癘不肯赴任時﹐才允許以漢人充任。又據大德元年(1297)中書省﹑御史台奏准:“各道廉訪司﹐必擇蒙古人為使﹐或缺﹐則以色目世臣子孫為之﹐其次參以色目﹑漢人。”在入仕途徑上﹐也優待蒙古﹑色目而限制漢人﹑南人。元朝以怯薛出身者做官最為便捷﹐而充當怯薛的主要是蒙古﹑色目人﹐漢人則只有少數世臣子弟。武宗時(1308~1311)分汰怯薛﹐只留有閥閱的蒙古人﹑色目人﹐其餘皆革罷﹔嚴禁漢人﹑南人投充怯薛﹐已冒入的遣還原籍。

仁宗延佑元年(1314)恢復科舉取士﹐但在名額分配上規定﹕蒙古﹑色目﹑漢人﹑南人四等﹐鄉試各取七十五名﹐會試各取二十五名。漢人﹑南人超過蒙古﹑色目百倍﹐這種平均分配實際上是極大的不平等。考試程序﹐蒙古﹑色目人考二場﹐漢人﹑南人需考三場﹔考題難易也有差別。蒙古﹑色目人初學漢文化﹐自然難以和文化高的以及老於科場的漢人﹑南人競爭﹐因而用民族等級制的限定來防止後者取得更多職位。

法律地位上的不平等。元朝統治者曾下令﹕蒙古人因爭執毆打漢人﹐漢人不得還手﹐只許向官府申訴﹐違者治罪。又擴大為“蒙古﹑色目毆漢人﹑南人者不得復”﹐於是前者得以援例肆意欺壓後者。法律中還規定﹕蒙古人因爭執及乘醉毆死漢人﹐只征燒埋銀﹐並斷罰出征﹐無需償命﹐而漢人毆死蒙古人則要處死﹐甚至只打傷蒙古人也處以極刑。四等人犯同樣的罪﹐而量刑的輕重不同﹐例如﹐同是盜竊罪(已得財者)﹐漢人﹑南人斷刺字﹐蒙古人則不在刺字之列﹐審囚官擅將蒙古人刺字者革職﹐色目人也可以免受刺字之刑。

對漢人﹑南人進行嚴密的軍事防制。元統一后﹐即以蒙古﹑探馬赤軍鎮戍河洛﹑山東﹐據全國腹心重地﹐“與民雜耕﹐橫亘中原”﹐以監視漢人﹔江南地區﹐則遣中原漢軍分戍諸城及要害之處﹐與新附軍相間﹐藉以防範南人。同時﹐嚴禁漢人﹑南人執把弓箭和其它兵器。至元二十二年(1285)﹐令將漢地﹑江南拘收的弓箭﹑兵器分為三等﹐下等銷毀﹐中等賜給近居蒙古人﹐上等存庫﹐由所在行省﹑行院﹑行台掌管﹔無省﹑台﹑院官署的﹐由達魯花赤或畏兀﹑回回人任職者掌管﹔漢人﹑南人雖居職﹐但不得掌兵器。其後又規定了各路﹑府﹑州﹑縣捕盜應備弓箭的數量﹐仍命由當地蒙古﹑色目官員掌管。新附軍的兵器﹐平時皆存放庫中﹐有事時臨時關發﹐一旦軍事行動停止﹐仍歸庫存放﹐不得繼續持有。

元朝政府甚至禁止漢人﹑南人畜鷹﹑犬為獵﹐違者沒入家資。后至元二年(1336)﹐丞相伯顏當國﹐為防止南人造反﹐甚至禁止江南農家用鐵禾叉。此外﹐對漢人﹑南人祈神賽社﹑習學槍棒武術以至演唱戲文﹑評話等﹐都橫加禁止或限制﹐以防他們聚眾鬧事﹐而蒙古﹑色目人則不在禁限之內。

元朝存在“四等人制”是現如今學術界的公論,而迄今為止並沒有發現任何元代有把臣民明確劃分為四等的法令和史料,這也是學術界的公論。

最早提出元朝存在“四等人制”,是民國時期出版的《蒙兀兒史記》。屠寄提出元朝存在“四等人制”。

事實上,“人分三等”的說法出現更早。魏源就譴責過明人說元代用人行政“皆分內外三等”。他根據史實反駁,認為“初無內蒙古色目外漢人南人之見”,到中葉之後,才“始分畛域”。

元朝的法律雖然為蒙古、色目人規定了許多特權,但是真正利用法律到處橫行不法的只是蒙古、色目貴族,而廣大蒙古、色目勞動人民與漢族勞動人民一樣,過著受壓迫剝削的生活。貧苦的蒙古人甚至有被販賣到異鄉和海外當奴隸的,這在《通制條格》和《元典章》中也屢見不鮮。

“色目人”一詞對應的蒙古語是合里·亦兒堅(qariirgen])。色目人的範疇由法律規定、社會習俗和文化背景的差異而產生。在戶籍制度上雖沒有劃分蒙古、色目、漢人、南人之四個並列的分類方式,但法律上作為不同民族的劃分仍是有的。日本人認為元代在戶籍,收攏外來的戶(僑寓戶、北人戶)是為了確保賦稅及處理糾紛、犯罪等問題,與“約會”有很大關係,這種戶籍制度是“集團主義”的表現。

四等人制在所謂用人行政上也是有問題的。漢人擔任的總管和蒙古人擔任的達魯花赤品佚相同、俸祿相同,比色目人充當的同知還要高一級。而達魯花赤負責監督,並沒有什麼特權。在元代的中央要員里,漢人南人的比例確實較少。主要因為“根腳”而產生的一種民族歧視。蒙元建國出力最多的是蒙古人(北人),如同後世的西方殖民帝國一樣,按照中國“打天下坐天下”的那套政治邏輯(全世界適用的邏輯),作為征服的族群自然在政治資源上更加優越,《草木子》記載:“天下治平之時,台、省、要官皆北人為之,漢人、南人,萬中無一二;其得為者,不過州、縣卑秩,何亦僅有而絕無者也。”

1368年元惠宗退回長城以北的草原后,江南地區有眾多仍惑於君臣大義的各族元朝遺民。

目前,四等人制最大的爭議不是否定元朝蒙古貴族和色目人所享有的特權,也不是否定蒙古貴族對其他民族的壓迫,爭議在於到底是二等人制,三等人制,還是四等人制,蒙思明提出的二等人制是有大量依據的,日本學者提出的三等人制也很有道理,這兩種說法都可以搬出不少元代的法令作為依據,但屠寄提出的四等人制,認為漢人和南人也分等級,卻缺少法令依據,因此爭議很大。

北京大學歷史系系主任張帆指出,元朝並沒有就“四等人制”做過明確和系統的規定,“四等人制”只是一個籠統的原則,並非剛性規定,又認為將“四等人制”稱為“四圈人制”會更恰當一些:“不管叫做“四等人制”還是“四圈人制”,元朝都沒有正面規定,只能說大概有這麼個原則。對某些數量較小的人群,有時政府也搞不清到底應該把他們歸入哪一等或哪一圈。比如元朝中期有一個女真人的案子,從地方官府到中央有關部門,都不知道他應該算色目人,還是算漢人。查了半天文件,才確定該女真人歸屬於漢人。還有高麗人,和漢人在文化上類似,元朝把他們與漢人同等看待,高麗人就很不滿,認為自己怎麼著也應該算色目人。他們這個想法,到最後元朝也沒同意,但畢竟說明還是有變化的空間,總之, “四等人制”只是一個籠統的原則,並非剛性規定,從前金庸先生來北大訪問,我有幸見到他,他就問我這個問題,說“四等人制”到底是哪年頒布的?怎麼查也查不到。確實查不到,因為就沒有頒布過。”

民族史學家白翠琴指出,元朝政府雖然並沒為四等人的劃分頒布過專門的法令,但它卻反映在有關他們政治、法律地位以及其他權利和義務方面的諸多不平等規定中,亦指出利用特權的只是貴族階級,在元朝統治下的各族人民一樣會被統治者壓迫剝削,而從文獻中也屢見蒙古人被販賣當奴隸的記載,加上回回、漢人、南人典買蒙古子女為驅的現象亦有所發生。

中國歷史學家白壽彝認為,元朝政府雖然並沒為四等人的劃分頒布過專門的法令,但它反映在有關他們政治、法律地位以及其他權利和義務方面的諸多不平等規定中。忽必烈在位時期,這種民族分化政策已經基本形成,其後構成元王朝統治秩序的一個很大特點。

中國歷史學家劉浦江指出,《元史》、《明太祖實錄》以及朱元璋等反元勢力也均從未提及“四等人制”,而且明朝初期士人諸儒亦無“夷夏之別”以及“民族大義”的思想。

蒙思明指出,實行這一政策的目的在於借參用各方力量以實現對其他“種族”的牽制,削減被征服者的反抗力,以保持其既得權利。

楊志玖認為蒙古統治者對漢族人不放心,重視和利用色目人的管理才能和兵力統治、鎮壓漢人,實行的是民族壓迫與民族分化政策,引起了民族之問的矛盾。蕭啟慶在《西域人與元初政治》一書中指出,忽必烈即位之初推行漢法,意圖通過任用漢人以達到籠絡漢人的目的,但李埴叛亂事件削弱了其對漢地士大夫的信任感,故此借重西域人的力量牽制壓抑漢族。他認為這一政策引起漢族的反感,是導致元代短命的一個主要原因。

蔡鳳林認為,元朝統治者不能平等對待元朝境內各民族的思想根源是蒙古貴族的文化屬 性和雙重政治認同。而色目人的地位高於漢人和南人是因為蒙古人與色目人在文化上更為相似,蒙古軍隊在其征服戰爭中得到過色目各族的軍事援助。

李大龍在指出以往學界僅僅以民族歧視和壓迫來評價元朝“四等人”政策的歷史作用是不全面的。通過分析“四等人”政策,他認為“四等人”的劃分既有維持大一統的需要,也是對宋遼金元時期民 族融合成果的一種承認,而以蒙古為國之根本、色目和漢人互相牽制的政策又導 致了民族分佈格局的巨大變化,進而為更大範圍內的民族融合創造了有利的條件。

吳風霞指出元代實行“四等人”制度的政治目的有二:防範其他民族的反抗,維護蒙古民族絕對的優越地位;一面聯合各族上層為其統治服務,一面又實行民族分化,有意造成民族問的不平等,使其互相鉗制。

《中國通史1》:元朝統治者公開地、毫不掩飾地把各民族按照族別和地區劃為四個等級。蒙古人為第一等,色目人為第二等,漢人(北方的乣漢,包括契丹、女真)為第三等,南人(南宋統治下的江南人民)為第四等。不同等級的民族在政治上、法律上享有不同的待遇,權利和義務都極不平等。元朝統治者規定蒙古族擁有多種民族特權,從而保證了蒙古貴族優越的社會地位,防止了民族的被同化。元王朝也因此顯示出比遼、金等王朝更為濃烈的民族色彩,對各族人民實行著殘酷的民族壓迫。

元朝的政治制度和軍事制度,在元世祖忽必烈統治時期,已經基本上建立起來。它既不同於遼朝的“國制”、漢制兩個系統并行,也不同於金朝遷都燕京后的全用漢制。元朝制度基本上沿襲金、宋的舊制,但同時也保存了蒙古的某些舊制,加以變改,並且在政治、軍事、法律、科舉、學校等各方面都貫穿著民族等級制的民族壓迫的原則,從而使元朝制度又帶有許多新特點。

《中國通史2》:蒙古統治者仿效金朝在用人方面先女真、次渤海、次契丹、次漢兒的作法,分全國居民為蒙古、色目、漢人、南人四等。蒙古人為“國族”。色目人在當時是指唐兀人、畏兀兒人及其以西諸族出身的人們。漢人指淮河以北原金朝境域內的漢族、女真、契丹、渤海人,四川、雲南兩省人口,以及高麗人等。南人又稱蠻子,指江浙、江西、湖廣三省以及河南行省襄、郢、兩淮等地的原南宋臣民。迄今所知,元朝政府並沒為四等人的劃分頒布過專門的法令。但它卻反映在有關他們政治、法律地位以及其他權利和義務方面的諸多不平等規定中。忽必烈在位時期,這種民族分化政策已經基本形成,其後構成元王朝統治秩序的一個很大特點。

《劍橋中國史》:色目人是蒙古國法律上承認的第二等人。隨著蒙古人對北部中國的兼并和其後對整個中國的佔領,又在法律上出現了另外兩等人。在蒙古人統治下,征服者與被征服者的劃分在範圍上有了定義並被宣布為永久性的,這是在以往征服者的統治下都未曾有過的。