共找到6條詞條名為五原的結果 展開

- 寧夏五原

- 內蒙古巴彥淖爾市下轄縣

- 鹽州

- 歌曲

- 韓愈的五篇文章的合稱

- 陝西五原

五原

韓愈的五篇文章的合稱

五原,韓愈的五篇文章的合稱,即《原道》《原性》《原毀》《原人》《原鬼》。

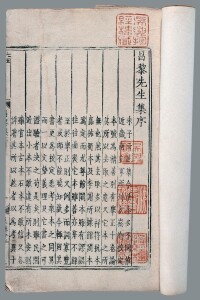

昌黎先生集

韓愈三歲而孤,受兄嫂撫育,早年流離困頓,有讀書經世之志,雖孤貧卻刻苦好學。二十歲赴長安考進士,三試不第。二十五歲后,他先中進士,三試博學鴻詞科不成,赴汴州董晉、徐州張建封兩節度使幕府任職。后回京任四門博士。三十六歲后,任監察御史,因上書論天旱人飢狀,請減免賦稅,貶陽山令。憲宗時北歸,為國子博士,累官至太子右庶子,但不得志。五十歲后,先從裴度征吳元濟,后遷刑部侍郎。因諫迎佛骨,貶潮州刺史。移袁州。不久回朝,歷國子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹等職,五十七歲終。政治上較有作為。詩力求險怪新奇,雄渾而重氣勢。

博愛之謂仁,行而宜之之謂義;由是而之焉之謂道,足乎己無待於外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子小人,而德有凶有吉。老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也;其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德雲者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德雲者,去仁與義言之也,一人之私言也。

周道衰,孔子沒。火於秦,黃老於漢,佛於晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入於楊,則入於墨;不入於老,則入於佛。入於彼,必出於此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!后之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?老者曰:“孔子,吾師之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾師之弟子也。”為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰:“吾師亦嘗師之雲爾。”不惟舉之於其口,而又筆之於其書。噫!后之人,雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?甚矣!人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。

迸之為民者四,今之為民者六;古之教者處其一,今之教者處其叄。農之家一,而食粟之家六;工之家一,而用器之家六;賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也!

迸之時,人之害多矣。有聖人者立,然後教之以相生養之道。為之君,為之師,驅其蟲蛇禽獸,而處之中土,寒,然後為之衣;飢,然後為之食。木處而顛,土處而病也,然後為之宮室。為之工,以贍其器用;為之賈,以通其有無;為之醫藥,以濟其夭死;為之葬埋祭祀,以長其恩愛;為之禮,以次其先後;為之樂,以宣其郁;為之政,以率其怠倦;為之刑,以鋤其強梗。相欺也,為之符璽斗斛權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。今其言曰:“聖人不死,大盜不止。剖斗折衡,而民不爭。”嗚呼!其亦不思而已矣!如古之無聖人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。今其法曰:“必棄而君臣,去而父子,禁而相生養之道。”以求其所謂清凈寂滅者。嗚呼!其亦幸而出於叄代之後,不見黜於禹、湯、文、武、周公、孔子也;其亦不幸而不出於叄代之前,不見正於禹、湯、文、武、周公、孔子也。

帝之與王,其號名殊,其所以為聖一也。夏葛而冬裘,渴飲而飢食,其事雖殊,所以為智一也。今其言曰:“曷不為太古之無事?”是亦責冬之裘者曰:“曷不為葛之之易也?”責飢之食者曰:“曷不為飲之之易也。”傳曰:“古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。”然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心,而外天下國家,滅其天常;子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作春秋也,諸侯用夷禮,則夷之,進於中國,則中國之。經曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡!”詩曰:“戎狄是膺,荊舒是懲。”今之舉夷狄之法。而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也!

夫所謂先王之教者,何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待於外之謂德。其文,詩書易春秋;其法,禮樂刑政;其民,士農工賈;其位,君臣父子師友賓主昆弟夫婦;其服,麻絲;其居,宮室;其食,粟米果蔬魚肉:其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥,以之為人,則愛而公,以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常;郊焉而天神假,廟焉而人鬼享。曰:“斯道也,何道也?”曰:“斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。”堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻;軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行;由周公而下,下而為臣,故其說長。

然則如之何而可也?曰:“不塞不流,不止不行。人其人,火其書廬其居,明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者,有養也,其亦庶乎其可也。”

性也者,與生俱生也;情也者,接於物而生也。性之品有三,而其所以為性者五;情之品有三,而其所以為情者七。曰何也?曰性之品有上、中、下三。上焉者,善焉而已矣;中焉者,可導而上下也;下焉者,惡焉而已矣。其所以為性者五:曰仁、曰禮、曰信、曰義、曰智。上焉者之於五也,主於一而行於四;中焉者之於五也,一不少有焉,則少反焉,其於四也混;下焉者之於五也,反於一而悖於四。性之於情視其品。情之品有上、中、下三,其所以為情者七:曰喜、曰怒、曰哀、曰懼、曰愛、曰惡、曰欲。上焉者之於七也,動而處其中;中焉者之於七也,有所甚,有所亡,然而求合其中者也;下焉者之於七也,亡與甚,直情而行者也。情之於性視其品。

孟子之言性曰:人之性善;苟子之言性曰:人之性惡;揚子之言性曰:人之性善惡混。夫始善而進惡,與始惡而進善,與始也混而今也善惡,皆舉其中而遺其上下者也,得其一而失其二者也。叔魚之生也,其母視之,知其必以賄死;楊食我之生也,叔向之母聞其號也,知必滅其宗;越椒之生也,子文以為大戚,知若敖氏之鬼不食也。人之性果善乎?后稷之生也,其母無災,其始匍匐也,則岐岐然、嶷嶷然;文王之在母也,母不憂,既生也,傅不勤,既學也,師不煩。人之性果惡乎?堯之朱、舜之均、文王之管蔡,習非不善也,而卒為奸;瞽瞍之舜、鯀之禹,習非不惡也,而卒為聖。人之性善惡果混乎?故曰:三子之言性也,舉其中而遺其上下者也,得其一而失其二者也。曰:然則性之上下者,其終不可移乎?曰:上之性,就學而易明;下之性,畏威而寡罪。是故上者可教,而下者可制也。其品則孔子謂不移也。

曰:今之言性者異於此,何也?曰:今之言者,雜佛老而言也。雜佛老而言也者,奚言而不異!

古之君子,其責已也重以周,其待人也輕以約。重以周,故不怠;輕以約,故人樂為善。聞古之人有舜者,其為人也,仁義人也。求其所以為舜者,責於己曰:"彼,人也;予,人也。彼能是,而我乃不能是!"早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。聞古之人有,周公者,其為人也,多才與藝人也。求其所以為周公者,責於己曰:"彼,人也;予,人也。彼能是,而我乃不能是!"早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。舜,大聖人也,後世無及焉;周公,大聖人也,後世無及焉。是人也,乃曰:"不如舜,不如周公,吾之病也。"是不亦責於身者重以周乎?其於人也,曰:"彼人也,能有是,是足為良人矣。能善是,是足為藝人矣。"。取其一,不責其二;即其新,不究其舊。恐恐然惟懼其人之不得為善之利。一善,易修也。一藝,易能也。其於人也,乃曰:"能有是,是亦足矣。"曰:"能善是,是亦足矣。"不亦待於人者輕以約乎?

今之君子則不然。其責人也詳,其待己也廉。詳,故人難於為善;廉,故自取也少。己未有善,曰:"我善是,是亦足矣。"己未有能,曰:"我能是,是亦足矣。"外以欺於人,內以欺於心,未少有得而止矣。不亦待其身者已廉乎?其於人也,曰:"彼雖能是,其人不足稱也。彼雖善是,其用不足稱也。"舉其一,不計其十;究其舊,不圖其新。恐恐然惟懼其人之有聞也①。是不亦責於人者已詳乎?夫是之謂不以眾人待其身,而以聖人望於人,吾未見其尊己也。

雖然,為是者,有本有原,怠與忌之謂也。怠者不能修,而忌者畏人修。吾嘗試之矣。嘗試語於眾曰:"某良士,某良士。"其應者,必其人之與也;不然,則其所疏遠不與同其利者也;不然,則其畏也。不若是,強者必怒於言,懦者也必怒於色矣。又嘗語於眾曰:"某非良士,某非良士。"其不應者必其人之與也;不然,則其所疏遠不與同其利者也;不然,則其畏也。不若是,強者必說於言,懦者必說於色矣②。是故事修而謗興,德高而毀來。嗚呼!士之處此世,而望名譽之光、道德之行,難已!

將有作於上者,得吾說而存之,其國家可幾而理歟③!

形於上者謂之天,形於下者謂之地,命於其兩間者謂之人。形於上,日月星辰皆天也;形於下,草木山川皆地也;

命於其兩間,夷狄禽獸皆人也。曰:“然則吾謂禽獸人,可乎?”曰:“非也。(人可上或有曰字。)指山而問焉,曰山乎?

(指下或有南字,非是。)曰山,可也。山有草木禽獸,皆舉之矣。指山之一草而問焉,曰山乎?曰山,則不可。”

(或無曰山乎三字。)故天道亂,而日月星辰不得其行;(或無故字。)地道亂,而草木山川不得其平;人道亂,

而夷狄禽獸不得其情。天者,日月星辰之主也;地者,草木山川之主也;人者,夷狄禽獸之主也。主而暴之,不得其為主之道矣,

是故聖人一視而同仁,篤近而舉遠。(仁或作人,非是。)

有嘯於梁,從而燭之,無見也,斯鬼乎?曰:非也,鬼無聲。有立於堂,從而視之,無見也,斯鬼乎?曰:非也,鬼無形。有觸吾躬,從而執之,無得也,斯鬼乎?曰:非也,鬼無聲與形,安有氣?曰:鬼無聲也,無形也,無氣也。果無鬼乎?曰:有形而無聲者,物有之矣,土石是也;有 聲而無形者,物有之矣,風霆是也;有聲與形者,物有之矣,人獸是也;無聲與形者,物有之矣,鬼神是也。曰:然則有怪而與民物接者何也?曰:是有二,有鬼有物。漠然無形與聲者,鬼之常也。民有忤於天,有違於民,有爽於物,逆於倫,而感於氣,於是乎鬼有形於形,有憑於聲以應之,而下殃禍焉,皆民之為之也。其既也,又反乎其常。曰:何謂物?曰:成於形與聲者,土石風霆人獸是也;反乎無聲與形者,鬼神是也;不能有形與聲,不能無形與聲,物怪是也。故其作而接於民也無恆,故有動於民而為禍,亦有動於民而為福,亦有動於民而莫之為禍福,造丁民之有是時也,作原鬼。