桐鄉藍印花布

桐鄉藍印花布

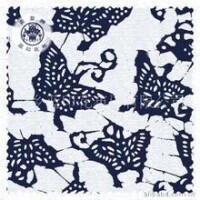

桐鄉藍印花布是歷史悠久的漢族傳統手工藝品,至清代,杭嘉湖一帶,凡有集鎮必有染坊。桐鄉藍印花布在浙江負有盛名,與當地盛產棉花及棉布有關,桐鄉崇福鎮曾有染店一條弄,開設染店作坊10餘家。桐鄉藍印花布採用天然藍靛染料,顏色藍白相間,圖案秀麗,具有濃郁的江南地方特色,早年屬於普及性、實用性的民間產品。

藍印花布歷史悠久,至清代,杭嘉湖一帶,凡有集鎮必有染坊。桐鄉藍印花布在浙江負有盛名,與當地盛產棉花及棉布有關,桐鄉崇福鎮曾有染店一條弄,開設染店作坊10餘家。桐鄉藍印花布採用天然藍靛染料,顏色藍白相間,圖案秀麗,具有濃郁的江南地方特色,早年屬於普及性、實用性的民間產品。1979年桐鄉生產的藍印花布開始出口外銷,保存了省內唯一完整的傳統工藝製作流程。近年來,發展印製了一些藝術性圖案,如“百子圖”、“清明上河圖”等,加強了觀賞性、收藏性。桐鄉藍印花布不但當地百姓喜愛,也深受國內港、澳、台同胞和外國友人青睞。桐鄉藍印花布因普及性廣,它的製作工藝、材料及文字資料保存較為齊全。隨著改革開放的發展,這項具有濃厚江南民間藝術風格的傳統手工藝在傳統製作的基礎上,不斷改進,向實用性、裝飾性、收藏性發展,成為地域特色濃郁的傳統手工藝品。

桐鄉藍印花布

桐鄉藍印花布

關於藍印花布的來歷,民間有一段傳說。據傳,從前有個名叫葛洪的農夫,他為了給自己的白色包頭巾增添一點色彩,從田埂邊隨意拔來幾株青綠色的野草,想用草搗汁給頭巾染色。他將拔回的藍草放在一隻石灰缸上,不巧藍草跌入缸內。一天一夜之後,缸中之水變成了青藍色。他見草汁已經浸出,遂將白色頭巾放入缸中泡染,待取出頭巾晾乾后,只見巾色青里泛藍,上面還散布了不少似花的白點。

仔細一看,這白點實是粘在頭巾上的石灰。他試著用手搓去灰點,但白點仍不消褪,原來這粘石灰的地方染不上顏色,現在卻成了白色圖案。根據這一情況,葛洪終於悟出了用藍草染制藍印花布的技藝,並帶出了很多徒弟。後來,他就成了民間染坊師傅崇拜的祖師爺。

藍印花布的製作方法,仍採用傳統的做法:首先將要印染的圖案刻鏤成花板,再用石灰和豆粉合成灰漿,然後將灰漿漏國花板刮印在坯布上,經過保養后入靛藍染色,將染色布曬乾、去灰、整理以後即成產品。舊時,製作藍印花布的民間染坊遍布桐鄉各地,僅崇德(今桐鄉崇福鎮)一地就有13家之多。幾經滄桑,如今僅剩下桐鄉工藝印染廠一家。它是浙江省唯一的一家藍印花布工廠。

改革開放以後,這一著名傳統工藝品在該廠得到了新的發展。現在,他們除生產百子圖、百壽圖、五福捧壽、吉慶有餘等印有傳統圖案的藍印花布產品外,還開發了不少文化底蘊深厚的新品種,如鄭板橋書法《難得糊塗》,豐子愷漫畫《瞻瞻底腳踏車》,《清明上河圖》掛軸等,受到海內外客商的歡迎。該廠張象耕設計的《百子圖》窗帘,畫面上畫有100多個形態各異、活潑有趣的孩童,惹人喜愛。1986年此圖案被日本東京有關部門印成明信片廣為發行。近年,為適應旅遊事業的發展,他們又開發了以藍印花布為原料製成的時裝、帽子、提包、扇子、十二生肖玩具等工藝生活用品。產品遠銷日、美、韓、新、菲、馬等10多個國家和地區。

藍印花布既是生活實用品,也是品位極高的藝術品,受到各界人士的青睞。1989年11月該廠生產的《百子圖》獲89浙江民間藝術展覽優秀設計獎。1994年10月,《百壽圖》等7件作品被選入中央文化部舉辦的“中國民間藝術一絕大展”。1996年10月,《清明上河圖》等5件作品入展“96浙江中國民間藝術展”,獲得好評。