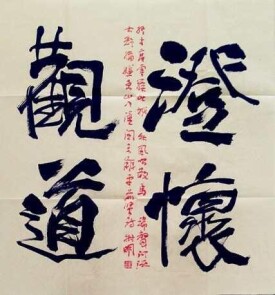

澄懷觀道

一個審美主題

澄懷觀道,語出六朝山水畫家宗炳。宗炳一生“棲丘飲壑,三十餘年”,好山水、愛遠遊,歸來將所見景物繪於壁上,卧以游之,謂澄懷觀道。澄懷觀道,本是禪的境界……拈花微笑里領悟色相中微妙至深的禪境,精妙地呈示了在審美主客體的交融升華中達到的最高審美境界,是國人文化心靈所深深領悟的一個審美主題。

審,,質量確證,靈——精創造,芸芸眾,唯獨夠創造,觀照,懷,懷,,展懷。“澄懷”,挖掘靈源泉,“充沛深”,胸襟廓,脫凈塵渣,完審,提供審件。

“哲‘’悟‘’節奏。‘’具,禮制。‘’猶‘藝’。燦爛‘藝’賦予‘’形,‘’予‘藝’深靈魂。”

“中國人對‘道’的體驗,是‘於空寂處見流行,於流行處見空寂’,唯道集虛,體用不二,這構成中國人的生命情調和藝術意境的實相。”(宗白華:《美學散步》)

道,是宇宙靈魂,生命源泉,是美的本質之所在,然而,這個“道”不是孤懸無著的實體,也不是不可感悟的虛體。它作為審美客體的本質所在,就存身於“騰踔萬象”的“藝”中,就表現於那“於空寂處見流行,於流行處見空寂”的審美時空中。虛實一源,體用不二,道體虛奧落實於那日用萬相,美的本質就呈現於這大千世界。“觀道”,就是用審美的眼光、感受,深深領悟客體具象中的靈魂、生命,完成,凸現一個審美客體。你看中國書法,虛空中傳動蕩,神明裡透幽深,超以象外,得其環中,這便是觀道:你看中國畫,一花一鳥,一樹一石,一山一水,全幅畫總流蕩著一種形而上的,非寫實的宇宙靈氣,這便是“觀道”。

澄懷方能觀道,觀道適以澄懷,澄懷與觀道是統一的,審美的主體與客體是統一的,心懷的澄徹是審美主體的升華;道體的朗現,是審美客體的升華。在這主客體的升華中,便可“以追光躡影之筆,寫通天盡人之懷,”實現最高的審美境界。

澄懷觀道,便能在一個美的世界里,在一種審美情味中悠然自足,這是中國人不同於西方人的獨特的人生態度。也大概是李澤厚先生所精鍊概括的中國文化為“樂感文化”之所由來。對這種人生態度,宗白華先生曾比照著其他文化系統中人所具的審美心態作了極生動的描繪:

希臘神話里水仙之神(Nayciss)臨水自鑒,眷戀著自己的仙姿,無限相思,憔悴以死。中國的蘭生幽谷,倒影自照,孤芳自賞,雖然空寂,卻有春風微笑相伴,一呼一吸,宇宙息息相關,悅擇風神,悠悠自足。

用心靈的俯仰的眼睛來看空間的萬象,我們的詩和畫中所表現的空間意識不是象那代表希臘空間感覺的有輪廓的立體雕像,不是象那表現埃及空間感的墓中的直線甬道,也不是代表近代歐洲精神的倫勃朗的油畫中的渺茫無際追尋無著的深空,而是“俯仰自得”的節奏化的音樂化了的中國人的宇宙感。(《美學散步》)在“澄懷觀道”的凈化和諧的審美境界中便可俯仰自得,游心太玄,悠然自是,使深廣無窮的宇宙來親近我,扶持我,無庸我去爭取那無窮的空間,象浮士德那樣野心勃勃,彷徨不安“。(同上)

澄懷觀道的審美追求或說審美理想,是道家境界,是禪家境界,同時也是儒家境界。子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍晝夜。”(《論語?子罕》)“知者樂水,仁者樂山。知者動,仁者靜。”(《論語?雍也》),這些感喟或議論被以後的宋明理學家闡釋為觀“萬化流行,上下昭著,莫非此理之用”。這種闡釋儘管已塗上了理學色彩,但它也表明,那原儒的感喟,議論實在也是一種“澄懷觀道”的審美情思,審美了悟,故能見“萬化流行,上下昭著”。宋明理學家中那些沒沾酸腐氣的大儒,亦不能不在人生境界的追索達於極致時,體味到“澄懷觀道”的審美意趣。如張載談到程顥時說:“明道窗前有茂草覆砌,或勸之芟。曰:‘不可,欲常見造物生意。’又置盆池蓄小魚數尾,時時觀之。或問其故,曰:‘觀萬物自得意’。”

青草游魚,真是平凡不過,程顥(明道)卻能從中領悟生生之意。自得之情,非“澄懷觀道”,何能至此?程顥又有《偶感》詩云:

雲淡風輕近午天,望花隨柳過前川。旁人不識予心樂,將謂偷閑學少年。

同是花柳叢中,明道何以就不同於偷閑少年?蓋因其心之樂並非“及時行樂”之“樂”,而是一種靈心澄激“澄懷觀道”是六朝劉宋時畫家宗炳對山水(畫)美學的本體論建構。

魏晉之時,雖然山水畫已廣為流行,但對山水繪畫美學的本體體認還沒有達到象人物繪畫美學那樣自覺。六朝四大畫論家之首的顧愷之在人物繪畫美學上提出了“傳神寫照”“以神寫形”,確認“神“是人物(畫)的內在生命本體,一幅人物畫必須表現對象的內在神韻,而不拘泥於外在形貌,方是一幅成功的美的人物畫。據《世說新語?巧藝》記載:“顧長康畫裴叔則,頰上益三毛。人問其故。顧曰:裴楷俊郎有識具。看畫者尋之,定覺益三毛如有神明,殊勝未安時。”顧長康即顧愷之畫人物,並不重形似,而且不惜破壞原始形貌,“益三毛”來表現對象內在的神韻“識具”,可見,對於人物繪畫,其美的來源在“神”而非“形”。但與此同時,對於山水繪畫,顧愷之卻說:“凡畫人最難,次山水,次狗馬;台榭一定器耳,難成而易好,不待遷想妙得也。此以巧曆不能差其品也。”可見,在顧當時看來,人物畫需表現內在神韻,而山水卻是無生命的存在物,所以只能作為“器”寫耳,不必也不能傳其神。唐代張彥遠在《歷代名畫記》解釋顧愷之的這段話時也是這樣認為的:“至於台榭,樹石,車輿,器物,無生動之可擬,無氣韻之可侔,直要位置向背而已。”但經過哲學美學思想的長期熏染,以及對自然山水的賞會和山水繪畫創作的實踐,山水繪畫逐漸形成了自己的本體論體認,集中就體現在宗炳提出的“澄懷觀道”的命題上。

據《南史?隱逸傳》載:宗炳“好山水,愛遠遊,西涉荊、巫,南登衡岳,因結宇衡山,欲懷尚平之志,有疾還江陵,嘆曰:‘老疾將至,名山恐難遍睹,唯澄懷觀道,卧以游之。’凡所游履,皆圖之於室,謂之“撫琴動操,令山水皆響”。可見,在宗炳當時,山水(畫)審美的對象已確定為山水(畫)其中的“道”,山水(畫)本身只是提供“道”展現的載體,必須進入到山水(畫)中的“道”,方才獲得巨大的審美感受。所以宗炳又說:“夫聖人以神法道,而賢者通,山水以形媚道,而仁者樂”。山水(畫)的美就在於其以“形”蘊涵著“道”,而“聖人”、“賢者”、“仁者”就是以主體之“神”即審美的主觀心理與山水(畫)中的“道”融通合一,就能“樂”,即獲得審美快感。因此,山水繪畫美的本體即在於“道”。

一般認為,確認山水繪畫美學的本體在“道”,在哲學觀念和思維方法上都受了玄學特別是王弼“貴無”論的影響,這是正確的。王弼玄學以道家哲學為基幹,“以無為本”“舉本統末”。他認為:“天下之物,皆以有為生。有之所始,以無為本。將欲全有,必返於無也。”“有”、“無”本是老子著重從宇宙發生論上講的一對範疇,王弼提升其到本體論上,以“無”這種超感性、超事象、超分殊的絕對抽象、無限和一般,為“有”即感性、事象、具體的形象、特殊事物的本體論依據。在老子那裡,“有”、“無”皆統於“道”,“道”具有“有”“無”不分的渾沌境界。而於王弼而言,“道”等同於“無”,而“有”則降低到感性的層次。這樣,王弼的“貴無”論使哲學思維形式超越了感性、具體、有限、相對、偶然等現象界,上升到理性、抽象、無限、絕對、必然的本體界。

在王弼“貴無”玄學思維形式的方法論流風下,六朝美學較秦漢美學而言“化實為虛”,側重於以“無”詮釋美的本體。人物品藻重神韻而不重形貌,顧愷之論定人物畫也是“傳神寫照”,重在“無”的精神性的內在神韻,而非“有”的物質性的外在形貌。因此,宗炳為六朝山水畫美學奠定本體論依據時,既繼承王弼的“貴無”方法論,又祖述王弼道家哲學的基本觀念,以“道”作為“澄懷”審美觀照的對象。

但如果僅僅認為是玄學影響了宗炳的美學論斷,似乎答案又稍嫌簡單了些。“道”在王弼那裡,是超言絕象的絕對抽象的一般形而上觀念,而作為“美”的本體,於宗炳而言則是以全副身心的“以神”可“法”之對象,在它那裡,宗炳(審美者)可以獲得感性的、情感的把握,可以與之融為一體,獲得巨大的審美感受。因此,從絕對抽象的王弼的哲學之“道”到“絕對感性”的宗炳美學之“道”,中間似乎應該有個過渡。

當把曾被古典美學史研究付諸闕如的道教美學思想放入中國古典美學史長河中的應有位置之時,就會發現,作為感性的宗炳美學之“道”便不會顯得是無源之水了。作為先秦道家特別是老莊哲學著作中的“道”,本來就具有某些美學的特質,再經過漢末魏晉早期道教經典《老子道德經河上公章句》、《老子道德經想爾注》等的改造,老莊之“道”的哲學形而上觀念大大淡化,而其中那些朦朧的神秘的可感的因素被宗教化、美學化,成為獨特的道教美學思想的本體論範疇。在《老子》河上公注那裡,“道“乃“自然長生之道”,修道之人就是要使自己的有限生命與“道”合二為一,從而獲得長生久視的成仙之樂--即道教最美好的宗教終極目標--在河上公那裡,“道”又是“眾妙之門”,“妙”,即最美、最好也。

在晉代道教著名學者葛洪那裡,“道”又等同於“玄”“一”,而且他有意識地抹殺“道“的形而上性質,極力鋪陳作為“道“之異稱的“玄”(玄,本身即有美的意思)“一”的美:其高則冠蓋乎九霄,其曠則籠罩乎八隅;光乎日月,迅乎雷電;或倏爍而景逝,或漂畢而星流;或晃漾於淵澄,或紛霏而雲浮;因兆類而為有,托潛寂而為無;淪大幽而下沉,凌辰極而上游;金石不能比其剛,湛露不能等其柔;方而不矩,圓而不規;來焉莫見,往焉莫追;乾以之高,坤以之卑;雲以之行,雨以之施;胞胎元一,范鑄兩儀;吐納大始,鼓冶億類;徊旋四七,匠成草昧;轡策靈機,吹噓四氣;幽括沖默,舒闡粲尉;抑濁揚清,斟酌河渭;增之不溢,挹之不匱;與之不榮,奪之不瘁;故玄之所在,其樂不窮;玄之所去,器弊神逝,道體朗現所萌生,所誘發之審美愉悅。