英文漢詁

英文漢詁

英文漢沽的出版時間

封面

中國現代學術經典《嚴復卷》中的嚴復先生學術年表中1903年10月應熊季廉之請,編《英文漢詁》,1905年5月出版, “1904年 51歲 辭去編譯局職,離京赴滬。

所譯《社會通詮》由商務印書館出版。

5月,所著《英文漢詁》由商務印書館出版。”

大量的資料顯示,《英文漢詁》1904年出版,所以這條記錄是失真的!而這出現在這樣的大部頭的著作中是不應該的。

最早的橫排書

注意逗號

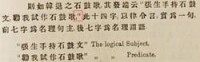

內封

十多年前,施蟄存先生說自己已經九十歲了,要做結束工作了,讓我每次去他家時帶一個袋子,看中他書架上什麼書就拿走。我也不客氣,先後挑了不少書,大部分是英文舊書,好些還貼著他的“無相庵藏書票”。其中有一本嚴復的《英文漢詁》,精裝本,上海商務印書館一九○五年版。這大概是中國第一本介紹英文語法的書,英文名是EnglishGrammar,ExplainedinChinese,還印著嚴復的英文名字——我第一次知道是這樣:JulinKhedauYen-Fuh,把他的姓、名、字(幾道)全部放進去了。從版權頁上看,此書初版於光緒三十年(一九○四)五月,我這本已是第四版了。我看中這本書,是因為版權頁上有一張嚴復的印花,很別緻,圓型圖案,當中是一隻燕子,中圈印著“侯官嚴氏版權所有”,外圈是一句英文“knowthyself”。書前有嚴復手書上版“敘”和排印的“卮言”,“敘”中說明此書是應南昌熊子(熊季廉)之約,以數月之力,雜采英人馬孫摩栗思等之說,以漢文廣為設譬,解釋英文語法。不過當時不叫語法,而叫文譜。第一章“發凡”起首就說:“語言文字者,所以達人意thought者也。其所達者謂之辭,SpeechorLanguage。究辭之理,著其律令,使文從字順者,謂之文譜Grammar。”

嚴復希望讀者能夠通過這本書自學英文語法,但時至今日,只會讓人越看越糊塗,因為說法都不一樣了,譬如形容詞(adjective)稱為“區別字”,副詞(adverb)稱為“疏狀字”,誰懂?

這本書插進書架十多年了,也沒去再看,偶然翻閱鄭逸梅的《藝林散葉》,其中有一條:“嚴幾道著《英文漢詁》一書,於一九○二年由商務印書館出版,為我國使用橫行排版刊印中文之始。”真是意外的發現!我以前也曾留意過這個問題,中國最早的洋裝書(平裝或精裝)是哪年出版的哪一種、最早的橫排書又是哪年出版的哪一本?我查過不少介紹近代出版印刷裝幀的專著,都沒有找到答案,我還問過有關專家,也不得要領。原來最早的橫排書就是這一本!只是鄭逸梅把出版時間搞錯了。

對《英文漢詁》的評論

英文漢詁

《英文漢詁》敘

英文漢詁

十稔以還,吾國之習英文者益眾,然學者每苦其法之難通,求之於其淺,又罕能解其惑而饜其意。癸卯南昌熊子 訪不佞於京師,慇然諈諉,意謂必纂是編,乃有以答海內學者之憤悱。竊念吾國比者方求西學,夫求西學而不由其文字語言,則終費時而無效。乃以數月之力,雜采英人馬孫摩栗思等之說,至於析辭而止。旁行斜上,釋以漢文,廣為設譬,顏曰《英文漢詁》 。庶幾有以解學者之惑而饜其意歟?未可知也。雖然,文譜者,講其所已習,非由此而得其所習者也。誠欲精通英文,則在博學多通,熟之而已。使徒執是編以為已足,是無異鈔食單而以為果腹,誦書譜而遂廢臨池,斯無望已。

《英文漢詁》巵言

中國自甲午一創於東鄰,庚子再困於八國,海內憬然,始知舊學之必不足恃,而人人以開瀹民智為不可以已。朝廷屢降明詔,詔天下廣立學堂,省府州縣有大中小之程級,尋常高等,民立官設,名稱紛繁,又設大學於京師,置學務大臣以總通國之教育。且慮利祿之路不開,不足導天下使歸之於一也,則議遞減制科所歲進之人數,欲十年以往,中國之人才,無一人不出於大學。蓋百年之間,行政之殷,求效之切,未有過於此一事者,可謂盛已。

英文漢詁

使聞者而疑吾言乎?則試與舉其淺易者以譬之。今夫讀歷史固莫重於其人之氏姓也,言輿地又莫切於國土之專名也。其在本文,一舉其形聲,則章別源流,靡弗具焉,不獨易為稱而便記憶也。而於譯則何如?一名之轉寫,輒聚佶屈鉤磔雅俗互有之字以為之,少者一文,多至八九,羌無文義,而其音又終不相肖。雖有至敏強識之夫,尚猶苦之。以之閱圖則溢目,以之讀史則吃口,唇呿舌,前後相忘;又況名不一譯,字不一音,謂能融合貫通,瞭然心目者,欺人而已。此非天下至難而困憊學者腦氣者歟?且史乘地誌,西學之粗者耳,待譯而治之,其扦格不操既若此,遑問其精者哉!嗟乎!南民不可與語冰者,未有其閱歷也;生瞽不足以喻日者,無可為比例也;天下言西學而雲可不習其文字者,惟未之學故耳。

英文漢詁

至謂習西語者多為西人效奔走,此誠數見不鮮之事。雖然,為此者其能事皆至淺薄,至於精通,吾見亦罕。且吾人於此,上不責之用人行政之家,下徒責之急謀生計之學子,此其為論,無乃苛歟!夫草野之人,恆產無資,故必以治生為最切,此人之至情也。且使其人治業十餘年,或具私財,或資官帑,幸而成業,於其身有一節之用,而為上者於其才之短長,既莫之鑒別,於其身之饑飽,又漠然無概於其心,則相率而聽外人之招,又奚足怪乎?夫開學堂,固雲植人才、鑄國民也。彼治西學習西語者,固不盡為人才,亦不盡及國民之平格,然使果有人才而得為國民之秀傑者,必不出於不通西語不治西學之庸眾,而出於明習西語深通西學之流,則今日之厘然可決者矣。嶺表之民,有習京師之言而從官為胥役者,某鄉之人乃以子弟之習官音為戒,曰是且相率為奴隸也。彼謂習西文則為異族之奴隸者,其持論與此,豈有異乎?

至謂國之將興,必重國語而尊國文,其不興者反是。此亦近似得半之說耳。夫將興之國,誠必取其國語文字而釐正修明之,於此之時,其於外國之語言,且有相資之益焉。吾聞國興而其文字語言因而尊重者有之矣,未聞徒尊重其語與文而其國遂以之興也。二百餘年以往,英、荷、法、德之碩師,其著書大抵不用本國之文,而用拉體諾語。此如斯平訥查之《外籀哲學》,虎哥覺羅挾之《戰媾公法》,奈端之《格物宗論》,培根之《窮理新機》,凡此皆彼中之“不廢江河萬古流”也。顧其為書,不用本語,而當時之所以為習者,又可知已。然則必如議者之言以西文治西學者,西學將終於為西學,是必英至今無格物,德至今無哲學,法至今無公法而後可;否則所議去事實遠矣。

曩者吾人以西人所知,但商業耳,火器耳,術藝耳,星曆耳。自近人稍稍譯著,乃恍然見西人之所以立國以致強盛者,實有其盛大之源。而其所為之成績,又有以豐佐其說,以炫吾精。於是群茶然私憂,以謂西學必日以興,而中學必日以廢。其輕剽者,乃消舊者既必廢矣,何若恝棄一切,以趨於時,尚庶兒不至後人,國以有立;此主於破壞者之說也。其長厚者則曰:是先聖王之所留貽,歷五千載所僅存之國粹也,奈之何棄之,保持勿墜,脫有不足,求諸新以彌縫匡救之可耳;此主於保守者之說也。往者桐城吳先生汝綸,其用心即如此其哲嗣辟疆有句云:“饑飽上通黃帝鬼,存亡高矚素王文”情見乎辭矣二者之為說異,而其心謂中國舊學之將廢則同。雖然,自不佞觀之,則他日因果之成,將皆出兩家之慮外,而破壞保守,皆憂其所不必憂者也。果為國粹,固將長存。西學不興,其為存也隱;西學大興,其為存也章。蓋中學之真之發現,與西學之新之輸入,有比例為消長者焉。不佞斯言,所以俟百世而不惑者也。百年以往,將有以我為知言者矣。嗚乎!世變之所以不測,以篤時者觀化之甚膚;救敗之所以難為,以拘墟者防弊之無當。老氏曰:“既以為人己愈有,既以與人己愈多。”當秦之逐客也,幸李斯之言用耳,不然秦之帝業不成可也。吾安得風華蹈衰者,與之議道國明民之業乎!

雖然,吾之為此言也,非謂教育之目,必取西文而加諸國文之上也,亦非謂西學之事,終不可以中文治也;特謂欲以中文治西學讀西史者,此去今三十年以後之事。居今日而言教育,使西學不足治,西史不足讀,則亦已矣。使西學而不可不治,西史而不可不讀,則術之最簡而徑者,固莫若先通其語言文學,而為之始基。假道於迻譯,藉助於東文,其為辛苦難至正同,而所得乃至不足道。智者所為固若是乎!夫此時之所急者,通其術而得其情雲耳。而所以通所以得之塗術,不暇校也。夫家通其術,人得其情,將向所謂授業解惑之師資,覘畢揣摩之編簡,皆不期而自集,而不必勤求乎其外。夫而後以外國文字為一科之學可也。一切之學,治以國文,莫不可也。夫公理者,人類之所同也。至於其時,所謂學者,但有邪正真妄之分耳,中西新舊之名,將皆無有,而吾又安所致其齗齗者戰!

光緒甲辰四月下澣識於海上之嬛琴寓齋