大蓮山

大蓮山

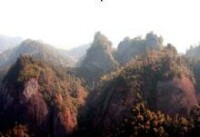

大蓮山居銅鼓縣三都中心之北端。大蓮山勢,似蓮花捧拱,佛域禪境也。斯山,雖只海拔430米,然臨近境,嵯峨聳拔,一壁迎面,險峻雄偉,石骨嶙剛,陡峭擎霄,高不可攀也,奇詭也。沿著蜿蜓逶迤的山中小徑慢慢而行,可登臨側峰至福壽禪寺。站在以料石鋪設而成的山頂平台,倚著花崗岩欄桿,俯視近處的三都中心區,有天上人間之感,更會有“會為凌絕頂,一覽眾山小”之興。天高氣爽之際,大蓮花山馬祖崖是為放飛心境的理想佛境,是為體語馬祖“我心即佛、我心我佛”機語的佛地。

大蓮山

大蓮山

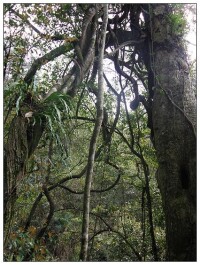

距寺158米處還有一棵400年的古楓。在古楓樹下原建有一廟,名為楓神廟。在未拆除之前常年香火不斷,古楓樹高約60米,樹圍6.7米,亭亭如華蓋。樹影婆娑,夏日蔥翠如黛,深秋丹紅似火,緊緊圍繞樹榦攀延而上的一株巨藤,猶如一條騰飛的巨龍,四季常綠,葉片呈三角形,三月開花,花形似啄木鳥,果實似佛珠。巨藤根部已伸延至峰下深淵400多米以外,如有人不小心撞傷根部,表皮會流出呈血紅色液狀汁,令人難以相信。在逶迤的另一條山間中,離寺半里許,有一天然岩洞,名為馬祖岩,洞前有石屏掩映,入口稍小低矮,出口較大,洞崖呈傾斜長方形,光線充足,洞高十米,寬約五十米,足可容納800餘人,傳說曾在此辦過蒙館學堂。

馬祖道一是中國禪宗8代祖師,俗姓馬,法號道一(1709-1788)乃漢洲什祁人氏,於本邑羅漢寺出家,幼依資州唐和尚落髮,受戒於渝洲圓律師。此人生得容貌奇異,牛行虎視,引舌過鼻,足下二輪紋。曾在佛跡嶺(在今福建建陽),龔公山(在今江西南康)等處傳授禪法,主張“自心是佛”“凡所見色,自是見心”的道理,從學者甚眾,后形成學派,稱“洪州宗”,後於公元1769年唐大曆四年來到大蓮山,閉關坐禪馬祖岩,公元1773年離開大蓮山,唐貞元四年(公元1788年)圓寂於南昌開元寺(今南昌佑民寺)入浴跏趺入滅。馬祖道一圓寂后,其徒子徒孫為紀念這位在大蓮山坐禪四年的禪宗8代祖師,福壽寺十七代恩師為其立塔(義寧洲志)。

大蓮山

該寺初建於唐代天寶年間,再建於清朝乾隆年間,重建於民國,續建於“文革”以後。現佔地面積1500平方米,內奉佛、法、僧三寶,如來佛祖、觀世音菩薩、定光古佛神像,晨鐘暮鼓,香煙不息,·一朵聖潔的出水巨蓮從奇峰中拱托起來。 .

瞬間百年,屈指九帝。唐開元廿九年壬午年(公元氣742年),李隆基為籌辦唐僧回歸一百周年《乙酉國醮大典》僧中有衍周芳老禪師來到古豫章定水河畔的上武鄉三都(今銅鼓縣三都鎮境內),擇風水寶地初始建寺奉佛。據地貌山形命名為“大蓮山”,值此大典之期落成迎佛,萬民祈福祈壽,故名“福壽寺” 。

唐大曆四年已酉(公元769年)禪宗八世祖馬祖道一(唐景龍二年生於四川什邡,唐貞元四年圓寂於南昌佑民寺)雲遊到此,或在龍潭岩中跏跌面壁,或於福壽寺里講經說法。其弟子創臨濟宗后,追封周芳為臨濟宗機慧禪師,馬祖道—為福壽寺第十七世恩師。從此奠定了臨濟宗在大蓮山福壽寺的—脈。寺廟香煙鼎盛,僧徒甚多,佔地面積頗大。馬祖道—在這裡四年後,離開大蓮山開始“踏殺天下”之行,不知何因何年寺址無存,蒼海桑田,茫茫喬木,聲聲虎嘯。