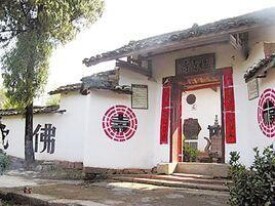

福壽寺

福壽寺

福壽寺在大蓮山上山,大蓮山位於銅鼓縣三都鎮西北邊陲,驅車沿三都街塘下官倉村道而行三華里,即見兩邊石壁陡峭,紅麻石條鋪成的山路,曲折圓環,拾級而上,大有山窮水盡疑無路之感,約行二華里到達山頂,崇山峻岭羅列,層峰疊嶂環繞,山不高而險峻,地不寬而雄偉,周圍大小山頭如片片蓮葉襯托,將山頂層層圍繞於群山之中,酷似一支蓮花出水,故名大蓮山。山頂呈園頂形,四周懸崖峭壁,幽谷深淵,峰巒嵯峨,林木茂盛,山巔地勢平坦,視野開闊,極目眺望,遠近群山盡收眼底,更有右楓奇洞點綴左右,蒼松翠竹搖曳相聞,山間萬丈龍潭水庫碧波蕩漾,山下潺潺流水,山間滾滾林濤。遊人至此,頓覺心曠神怡。

大蓮山雄偉秀麗,早在四百年前,(清康熙年間)就已成為佛教聖地。福壽寺初建於唐朝大曆年間,再建於清乾隆九年,續建於民國28年,佔地300餘平方米,分上、下二棟計26間,供有如來、觀音、古佛神象(傳說古佛神象屬香藤結成),還有符庵,道一神位。主持和尚系佛教臨濟正宗分支。全盛時期曾宿僧侶20餘人,香火道場以及遊人香客絡繹不絕。解放後文革期間,殿宇房屋被全部拆除。1986年以後又由附近群眾自發募捐儲款修建,歷時7年,建有上、下廳、左鍾右鼓,僧房、茶房、禪間、客間、廚房、餐廳等,供遊人遊覽觀賞,供奉敬祀。至今右側還保留有福壽寺開門祖衍周芳禪師墓塔和十七世祖馬祖道一禪師衣冠冢(建於嘉慶十四年)坐東向西,並排三座,十四柱十三碑,上豎園形石塔尖,有“阿彌陀佛”石象三尊,全系白色花崗岩石柱和青石墓碑,造型精細別緻,結構美觀,墓葬岩石上刻有《幽岩石室》四個繁體大字剛勁有力,整個禪師墓葬群猶如三隻蛤蟆朝著落日眺望。所以,古人稱“三蟆戀日”之景,與寺毗望的有建在峻峭的石壁上,寬4米,深9米,高1.72米的的“藏經樓”,60年代大蓮山福壽寺的珍貴文物曾藏於此間,才倖免遭劫。

距寺158米處還有一棵400年的古楓。在古楓樹下原建有一廟,名為楓神廟。在未拆除之前常年香火不斷,古楓樹高約60米,樹圍6.7米,亭亭如華蓋。樹影婆娑,夏日蔥翠如黛,深秋丹紅似火,緊緊圍繞樹榦攀延而上的一株巨藤,猶如一條騰飛的巨龍,四季常綠,葉片呈三角形,三月開花,花形似啄木鳥,果實似佛珠。巨藤根部已伸延至峰下深淵400多米以外,如有人不小心撞傷根部,表皮會流出呈血紅色液狀汁,令人難以相信。在逶迤的另一條山間中,離寺半里許,有一天然岩洞,名為馬祖岩,洞前有石屏掩映,入口稍小低矮,出口較大,洞崖呈傾斜長方形,光線充足,洞高十米,寬約五十米,足可容納800餘人,傳說曾在此辦過蒙館學堂。