漠濱侗族苗族鄉

漠濱侗族苗族鄉

漠濱侗族苗族鄉位於渠水河和清水河的交匯點上,同時又是湘黔兩省四漠濱侗族苗族鄉八鄉之接壤處,是湖南省會同西北部偏遠之鄉,距縣城42公里。東鄰本縣朗江鎮,南毗貴州天柱苗族自治縣翁洞鎮,西與芷江侗族自治縣大壠鄉隔河相望,北銜洪江市托口鎮,地理位置獨特。常住人口8898人(2020年)。

全鄉總面積有78平方公里,其中稻田面積5036畝,山林面積82000多畝。全鄉轄10個村,8898人(2020年)。侗族和苗族人口分別佔全鄉總人口的77.3%和8.04%,1998年正式化為侗族苗族鄉。侗族和苗族有相對穩定的居住地域,侗族屬古越人的組成部分,苗族是九黎三苗的後裔,后稱“五溪蠻”。這兩個民族在漠濱繁衍幾百年,全鄉10個自然村以寨命名(分別是洞頭塘、洞頭沖、網形、沙堆、侯家坡20公里輸電線路,10公里電信線路,10公里廣播電視線路,洞頭塘電站及其附屬設施,2個場墟和政府、文化、衛生、教育等機關單位都作了詳細測量調查。、白岩坡,杉木坳、漠濱、金塘溪、金子),寨名沿襲至今,古典痕迹存留明顯。沙堆、金子侗族聚居地有鼓樓殘留遺址,而且曾有一段古樓文化的燦爛時期。風雨橋、涼亭建築分佈廣泛全鄉範圍有風雨橋3座,涼亭10處。洞頭塘、沙堆存有石碑;金塘溪、杉木涼亭保留完整;沙堆曾有七亭、八井、九拱之稱。幾百年來,各自然村寨修楊公廟、右婆廟等16餘座,雖不同程度損壞,但近幾年又有恢復。

漠濱侗族苗族鄉

漠濱侗族苗族鄉

托口電站庫區移民前期工作如期有序進行。托口電站位於沅江幹流上游,是沅江幹流第五個梯級電站,壩址位於洪江市托口鎮下游3.5公里處,水庫正常蓄水水位250米。托口電站修建,將涉及漠濱集鎮遷址和10個村移民工作。2004年4月~8月,鄉人民政府抽調人員組成專業隊伍,協助縣移民局、中南設計院和華東設計院的工作人員進行為期4個月的移民實物調查工作。對涉及移民的10個村,71個村民小組,5600餘人及所需拆遷的24萬平方米的房屋(其中磚混3萬平方米、磚木3萬平方米、木房13萬平方米、雜房2萬平方米),2440畝耕地(其中水田1900畝、旱地300畝),30公里公路,20公里輸電線路,10公里電信線路,10公里廣播電視線路,洞頭塘電站及其附屬設施,2個場墟和政府、文化、衛生、教育等機關單位都作了詳細測量調查。

社會保險體系不斷完善。鄉黨委、政府把完善社會保障體系列入工作的重中之重。為解決兩女結紮戶後顧之憂,鄉黨委、政府每年為兩女結紮戶投保意外傷害隊1500份,全鄉每年發放獨生子女費30000餘元,2004~2005年,全鄉發放少數民族醫療金17000元,因病住院的少數民族特困群眾享受到國家惠民政策。同時,有110名學生享受國家少數民族義務教育金34000元,困難學生還享受國家課本減免費60000餘元。2005年起,全鄉15名群眾享受每人每年600元國家計劃生育獎勵扶助金。是年底,農 村新型合作醫療保險制度全面啟動,全鄉有2128戶7323人參加新型農村醫療保險,繳納醫療保險金73230元。

2021年7月28日,會同縣第七次全國人口普查主要數據發布,截至2020年,漠濱侗族苗族鄉常住人口數為8898人。

文教、醫療衛生事業不斷發展。1998年,建立鄉有線電視台,如今已擁有用戶500多戶,可收看36套電視節目。鄉衛生院佔地1400平方米,全鄉有醫師11人,病床8張,鄉村醫生13人。為了提高醫療水平,2005年,購買了半自動生化儀、產床、電腦等設備。

文化遺產

侗族

侗族的社會歷史直到唐代以前仍處在原始社會發展階段。在漫長的原始社會裡,侗族先民已經掌握了原始的稻作技術,馴養了家畜,還學會了釀酒,可能也繼承了古越人較高的銅鐵冶鑄工藝。精神文化方面,產生了原始自然觀以及反映這些思想意識和物質生產的原始文學。

唐代開始,侗族由原始社會直接向封建社會過渡。由於從唐至清,中央王朝在侗族地區建立羈縻州、土司制度,社會處在早期封建社會階段。清初實施“改土歸流”,清朝對侗族人民進行直接統治,土地日益集中,進入封建地主經濟發展階段。民國時期則在侗區實行保甲制度,進一步加快侗族封建社會的發展。但是侗族社會內部發展不平衡,某些氏族組織殘餘,例如以地域為紐帶具有部落聯盟性質的“款”(另見侗族社會組織)在封建社會階段仍普遍存在,一直保存到民國初期。1949年後,侗鄉先後在20世紀50年代完成了土地改革和社會主義改造,並在侗族聚居地實行民族區域自治,侗族社會歷史進入一個嶄新的發展階段。

苗族

苗族起源於黃帝時期的“九黎”,堯舜時期的“三苗”。“九黎”是五千多年前居住在黃河中下游的一個部落。后與黃帝部落發生戰爭,失敗後退入長江中下游,形成“三苗”部落。在四千年前,以堯、舜、禹為首的北方華夏部落與“三苗”發生戰爭,“三苗”被擊敗。從此,“三苗”部落分崩離析。“三苗”失敗后,一部分被驅逐到“三危”,即今陝甘交界地帶,后又離開“三危”向東南遷徙,經過很長時間逐步進入今川南、滇東北、黔西北等地,形成後來西部方言的苗族;留在長江中下游和中原的“三苗”後裔,其先進的部分逐漸與華夏族融合。其發展較慢的部分,商周時被統稱為“南蠻”,居住漢水中下游的,被稱為“荊楚蠻夷”。後來,荊楚蠻中先進部分逐漸發展成為楚族,建立楚國;後進的部分,繼續遷入今黔、湘、桂、川、鄂、豫諸省毗連的山區,成為今日東部、中部方言苗族的先民 從元明到清初,由於封建王朝大力經營西南,在各民族地區逐步設流官治理,對各省具體情況的了解進一步深入,貴州苗族很多的事實遂漸披露於世。又由於湘西、鄂西、川東苗族的大量漢化,於是貴州作為全國苗族分佈中心的地位就更加突出。人們根據苗族居住的地理環境,以及苗族各部分服飾顏色、式樣的不同,分別將其稱為高坡苗、平地苗、長裙苗、短裙苗、紅苗、黑苗、花苗、青苗、白苗等,名稱多至數十種,因而有“百苗”之說。

苗族社會的發展是從原始社會直接過渡到封建社會。但由於種種原因,這種發展長期以來十分緩慢而又極不平衡。貴州設治較晚,又遠離文化發達的中原地區,因此,苗族社會的發展,比湘西、鄂西、川東一帶的更為遲緩。秦漢至兩晉時期,湘西桃源、沅陵一帶苗族已開始出現強大的部落首領。南北朝至唐宋時期,沅陵、辰溪、漵浦以北、漢水流域以西直到川東巴峽的苗族,出現了許多強大的封建主,並受到封建中央的賞賜,加官進爵;社會經濟有的與漢族完全一致,父系氏族的鼓社制和農村公社的議榔制,是當時主要的社會組織,在外部,則受他族奴隸主和封建主的統治或羈縻:居於黔東北者受思南、思州田氏領主的控制,在黔北則為播州楊氏領主的屬民,在黔西北受羅甸國奴隸主的統治,在黔南受龍、方、張、石、羅五性領主的羈縻,在貴州中部,受宋氏領主的制約。這些首領統治下的苗族,有的淪為奴隸,有的淪為農奴,有的成為依附民。有的雖保持自己的獨立性,但形式上仍依附於外族統治者,被稱為“羈縻蠻地”。有的完全保持了自己的獨立性,被稱為“生蠻”。

侗族

侗族社會沒有形成統一的宗教,信奉多種神靈,萬物有靈和靈魂不死是其宗教信仰的思想基礎,主要有自然崇拜、靈魂與祖先崇拜、薩子(女性神)崇拜等。20世紀初,個別地區雖有天主教和新教傳入,但本民族固有的宗教信仰仍然流行。

侗族的宗教祭祀活動一般由鬼師主持,鬼師也稱巫師。大凡病痛、災禍、家宅不寧及發生自然災害時,人們認為是不同的鬼怪精靈在作祟。因此,就要請鬼師驅鬼。鬼師察看巫書或以占卜法,判斷何方何鬼作祟,應用何物禳祓。重病久病者,被認為是鬼怪將其魂魄偷走,要請鬼師“攆鬼追魂”。如果村寨發生流行病或火災,也要由鬼師主祭掃寨。鬼師有的世襲,有的由寨老兼任。鬼師“趕鬼”收受供品作為酬報。

自然神崇拜:侗族相信萬物有靈,認為自然界各種物類和自然現象都有神靈主宰,並影響人們的生產和生活。因而崇拜眾多的神靈:

土地神:分為橋頭土地、寨頭土地和山坳土地等幾種。每個村寨大都設神龕供奉,只有牌位,無神像;有的供一塊石頭,也有懸掛豬下頦骨的。人們以為土地神執掌人畜興旺,地方安寧,並鎮懾猛獸。逢年過節或遇自然災害,必須用豬、羊、雞等獻祭,祈求豐收和平安。出獵前,狩獵的引頭人須到溪溝里撈取三尾小魚作為供品,燒香化紙敬祭土地神,然後領隊上山。獵獲后,要向土地神謝恩。

水神:歲首要敬祭水神。這天,婦女到河裡或水井汲水,須先在河邊或井旁點香燒紙,然後才能取水回家。榕江縣車寨的婦女,還合辦酒菜到井邊祭祀,圍在井邊,歌頌水井,祝願井水終年長滿,四季清甜。

牛神:農曆四月初八或六月初六祭牛神,稱為“牛辰節”或“洗牛身”。祭日要讓牛休息,並用雞、鴨等祭品在牛欄旁邊設案祭祀。有的還用特製的黑糯米飯喂牛,對牛為人耕作表示謝意。

祖先崇拜:除本族共同的女祖先、男祖先和英雄人物外,每個家族和家庭還各自奉祀自己的先人,而婦女又單獨供奉郎家神和外家神。

薩丙:侗族共同供奉的女祖先,被認為是本民族的最高護佑神。黎平、從江、榕江、通道和三江等縣的侗族村寨都有名為“薩殿”、“堂薩”或“然薩”的神壇。有的在廟內,有的設於露天。廟內的神壇為直徑約1米的白石堆,上插一把半開半閉的黑紙傘,上披掛網形剪紙;石堆周圍還壘有12或24個小白石堆,或立12或24根小木樁,網狀剪紙環繞神壇,作為薩丙的衛士。露天神壇,是用石頭圍砌的圓形土堆,直徑約3米多,高1米許,周圍植以芭蕉或荊棘。土堆上放兩口上下蓋合的大鐵鍋,鍋內置有衣服、銀器及其他用具,也有置一檀木雕刻的女人頭像的。土堆上栽黃楊樹,象徵薩丙萬古千秋。安置神壇及供獻豐盛祭品,由鬼師主持祭祀。管理薩丙神壇事務的名為“登薩”,一般由老年婦女擔任。農曆每月初一、十五,要燒香化紙和供茶。農曆正月初三或初七,二月初七(春種前)和八月初七(秋收前),為隆重祭祀日。有些地方每次都要升寨旗,連祭3天。其間還要舉行名為“耶薩”的集體娛神活動。青年男女盡情歌舞,對唱“祭祖歌”和“侗族創世紀”等歌。盛祭之年,有些地方還要由登薩裝扮薩丙女神巡鄉游寨。

三容神:湖南通道侗族自治縣黃柏一帶侗族供奉的男祖先。每逢子年和午年的農曆八月十五要舉行一次淹牛儀式(須用外地買來的公牛),祈求人口繁衍,村寨興旺。屆時由鬼師念“祭牛詞”,然後將公牛趕入深潭淹死,割下外生殖器供於三容神前。接著開刀割肉,稱為“沉牛祭神,砍肉祭天”。同時利用這一天集體議事。儀式結束后,由寨老將牛肉分送各家。

苗族

苗族崇尚祖先,不敬君王,不敬先師。在堂屋神龕上,大多隻供奉“×氏堂上歷代祖先”牌位,極少供“天地君親師”的。恩施小茅坡營更較為特別,其祖先牌位供奉在火坑柴尾的一方,此處是萬不能隨意侵犯的。而堂屋神龕上只供奉一塊篾笆折,據說是因其先祖逃難時,躲在一個篾笆折的茅屋內,未讓敵發現而倖免於難,因而供奉篾笆折,以示不忘祖先蒙難之苦。苗人信鬼,每遇人口出生或死亡,都舉行“入譜”或“出譜”儀式。所謂族譜即是一塊裝在竹筒內的青布,凡有小孩出生或新媳婦過門,就把青布按順時針方向轉兩次,即算入譜;反之,凡每死一人,則把青布反轉兩次,即算出譜。苗族還為了趕鬼,祈求吉祥,往往還興還“牛願”、“儺願”、“豬願”等以酬神,如還“牛願”,即在院內豎一“將軍柱”,把牛拴在柱上,由還願的親見屬組成殺牛槍手。殺牛之前,先須打“猴兒鼓”、唱苗歌,跳苗舞。爾後,殺牛槍手一擁而上迅猛將牛殺死,槍手可各分得一支牛腿。其餘牛肉,煮熟后,放於一長條桌上,合族人眾圍桌跳舞唱歌,喝酒吃肉。且都不用筷子,只用手抓來吃,興奮之至可通宵達旦。

侗族的村落依山傍水,以南部地區最富有特色。村頭寨尾多蓄有古樹,溪流上橫跨“風雨橋”,寨中魚塘四布。按族姓聚居,鼓樓聳立其間。住“干欄”房,樓上住人,樓下關養牲畜和堆置雜物。

侗族擅長石木建築,鼓樓、橋樑是其建築藝術的結晶。鼓樓為木質結構,以榫頭穿合,不用鐵釘。有三、五層以至十五層,呈4面或6面8面倒水,高4~5丈,飛閣重檐,形如寶塔,巍峨壯觀,是族姓或村寨標誌,也是公眾集會的議事場所。風雨橋是石墩木橋,長廊橋道,橋亭重瓴聯閣,雄偉壯麗,以三江縣的程陽橋最負盛名,已列為國家重點保護的文物單位。

“月也”,是這一村群眾到另一村作客,並以吹蘆笙或唱歌、唱戲為樂的社交活動。農閑鬥牛,是集體娛樂之一。屆時老少咸集,人山人海,歡聲四起,鑼鼓喧天,鐵炮震動山谷。有外寨客人途經本寨,則阻之於寨邊,以歌對答,謂之“塞寨門”。“行歌坐月”又稱“行歌坐夜”,是青年男女進行社交和談情說愛的通稱。北部侗族地區稱為“玩山”,青年男女在勞動之餘,三五成群,相約在山坡上對唱情歌。南部侗族地區稱“走寨”,或稱“走姑娘”,晚上姑娘們結伴在屋裡作針線活,客寨男青年攜帶樂器前來伴奏對唱,互相傾訴愛情,深情時男女互相“換記”(送禮物)定情,約為夫妻。三江縣富祿等地侗族群眾常於夏曆3月3日或2月2日彙集於廣坪上,用一特製火包沖一鐵環騰空而起,降落時,讓大家搶奪,獲得者受重獎,叫做“搶花炮”。

苗族文化

苗族講究真情實意,非常熱情,最忌浮華與虛偽。主人路遇客人不搶走第一步,不走在前面;交談中用敬語稱呼;迎客要穿節日服裝;對貴客要到寨外擺酒迎候;客人到家門,男主人要叫門,告知在家的女主人,女主人要唱歌開門迎客;在客人面前,女主人不登高上樓;宴會上以雞、鴨待客為佳肴,尤以心、肝最貴重,要先給給客人或長者,客人則分給眾人享用,次序是先長后幼。客人不要稱主人“苗子”,他們喜自稱“蒙”。喜戴銀飾是苗族姑娘的天性,她們挽髮髻於頭頂,戴上高約20公分左右,製作精美的銀花冠,花冠前方插有6根高低不齊的銀翹翅,上面大都打制著二龍戲珠圖案。有的地區,銀冠上除插銀片外,還插高約1公尺的銀牛角,角尖系彩飄,更顯得高貴富麗。銀冠下沿,圈掛銀花帶,下垂一排小銀花墜,脖子上戴的銀項圈有好幾層,多以銀片打制花和小銀環連套而成。前胸戴銀鎖和銀壓領,胸前、背後戴的是銀披風,下垂許多小銀鈴。耳環、手鐲都是銀製品。只有兩隻衣袖才呈現出以火紅色為主基調的刺繡,但袖口還鑲嵌著一圈較寬的銀飾。苗家姑娘盛裝的服飾常常有數公斤重,有的是幾代人積累繼承下來的。素有“花衣銀裝賽天仙”的美稱。苗家銀飾的工藝,華麗考究、巧奪天工,充分顯示了苗族人民的智慧和才能。苗族的服飾各地不完全相同,男子多用布包頭,身穿短衣褲,但苗族婦女的穿戴普遍比較講究,尤其是盛裝,極為精美,花飾很多,有的裙子有四十多層,故名“百褶裙”。衣裙上面綉制的各種圖案,古色古香,異彩紛呈。婦女擅長紡織、刺繡、蠟染,工藝十分精湛。

在苗族人家做客,切記不能去夾雞頭吃。客人一般也不能夾雞肝、雞雜和雞腿,雞膽、雞雜要敬老年婦女,雞腿則是留給小孩的。當你離開苗族主人家時,一定要有禮貌地說聲“哇周”,意為“謝謝”,感謝苗家對你的盛情款待。

有些苗族地區,忌隨時洗刷飲甑、飯包、飯盆,只能在吃新米時洗,以示去舊米迎新米。隨時洗刷會洗去家財,飯不夠吃。在山上飲生水忌直接飲用,須先打草標,以示殺死病鬼。忌動他人放於路邊的衣物,以免傳染麻瘋病。忌孩子在家中亂耍小弓箭,恐射中祖先。忌跨小孩頭頂,否則孩子長不高。禁忌婦女與長輩同坐一條長凳。

隨著托口水電站的開工建設,被淹沒的會同縣漠濱侗族苗族鄉集鎮搬遷工作箭在弦上,目前正在緊密地開展新集鎮的搬遷規劃工作,近日,漠濱鄉將中南設計院提供的漠濱新集鎮規劃初步成果圖在集鎮進行了公示,漠濱鄉人大組織部分縣鄉人大代表視察新集鎮的規劃草圖和新集鎮實址地形,發揮人大代表的知情權、參與權和監督權,充分聽取和收集人大代表們的意見和建議,為新集鎮規劃進行了“把脈”。通過縣、鄉人大代表們對新集鎮規劃的實地考察與“把脈”,提出了五方面的建議與意見,一是新集鎮規模過小,為適應將來集鎮規模擴展,要求予以擴大規劃規模;二是因受地形限制,規劃圖中的集鎮寬度不夠,整體布局不合理,要求增加寬度;三是應將中心小學整體搬遷納入規劃中;四是規劃應考慮漠濱少數民族群眾建木房的居住習慣,在規劃布局上,應結合現狀和拆遷實際,合理安排建設用地;五是新集鎮規劃應按嚴格的程序操作,應多徵求群眾的意見,使集鎮規劃更具科學性和實際性。

隨著漠濱集鎮搬遷工作的展開,漠濱鄉人大代表們表示會繼續為新集鎮規劃建設把好“脈”,真正建設好漠濱新集鎮。

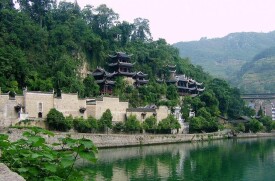

漠濱鄉文化村沙堆村圖片

美麗沙堆,我們的故鄉