清溪漁隱圖

清溪漁隱圖

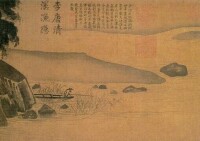

《清溪漁隱圖》是宋代畫家李唐創作的長卷絹本水墨畫,中國台北故宮博物院藏。

全卷描繪錢塘一帶山區雨後景色,綠樹塊,用勁細流暢的線條寫水流、蘆葦,用重筆濃覆,坡泥濕翠,溪水湍流,前端一村翁垂釣江葦間,點出“清溪漁隱”的主題。此圖用闊筆濕墨畫樹、坡地、石細,縱中有澀,重中有輕,有一種節奏美。

清溪漁隱圖

《清溪漁隱圖》,署款“河陽李唐筆”,寫在卷末樹榦間。在畫絹的上中段有“李唐清溪漁隱”六字,上鈐“御書之寶”一璽。引首有王顯之篆書“清溪漁隱”四大字,拖尾有宋人題跋,署“嘉熙丁酉孟冬旦書”。收傳印記有: “紹興”(半印)、 “甘氏家藏”、 “和齋”、 “丹陽開國”、 “葉蕃”、 “米氏家藏書畫子子孫孫保用享”、文彭收藏印三方、項元汴收藏印四十七方、梁清標收藏印六方,又一印不可辨識,還有清乾隆、嘉慶諸璽及乾隆題詩。

李唐在徽宗時為畫院待詔。靖康之變后,南渡到臨安已近八旬,當時其山水畫未得時人所重。由於接觸了江南山水,使他慧眼豁然開朗,山青水秀,樹翠石潤,風輕雲淡,撥開了畫家的心弦,自此後,繪畫以山水為主,於是山水畫的畫筆濕潤了,線條拉長了,水墨流暢淋漓,寫活了錢塘山水,創製了前人未有的“大斧劈”皴法。《清溪漁隱圖》就是他晚年變法的山水畫新體貌,足具代表性。

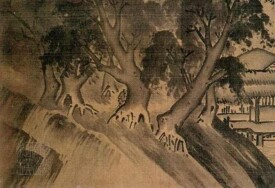

《清溪漁隱圖》局部

此圖筆墨十分精練,畫法刪繁就簡,水墨齊下。山石用水墨大筆側鋒橫掃,純用大斧劈,筆墨齊下,闊略毫放,墨氣淋漓。樹榦用闊筆濕墨畫成,樹葉不用雙勾,而是以大筆隨意點染,水墨淋漓,濕潤渾厚。平灘沙渚遠岸,用淡墨渲染不見筆痕。溪流及水紋用中鋒勾出,細勁飛動。人物雖是點景,用重墨寥寥數筆,神形俱全,顯得神完氣足。板橋漁舟和屋宇以重筆焦墨畫出。總之,整幅作品的筆墨在粗細、濃淡的對比中,達到富有變化而又和諧統一,不論在意境追求或筆墨技法上與李唐另一幅作品《萬壑松風圖》截然是兩種格調。

此畫整個構圖新奇多變,寬闊水面採用大片空白,和近景所畫諸多景物的大塊黑色形成強烈的對比。山間溪流盤旋曲折,將近景和遠景縮短了間距,融為一體,近景的大樹交錯有致,無羅列呆板之嫌。其間穿插的小磨坊、小舟、板橋等,通過這些小細節描繪,不覺零散和雜亂,而且與整個畫面上的主體和諧地融合在一個統一體內,不但起到了豐富畫面內容,而且又活躍了畫面的氣氛。