新驛鎮

隸屬山東省濟寧市兗州區

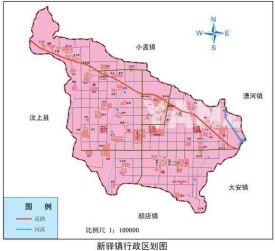

新驛鎮隸屬山東省濟寧市兗州區,位於濟寧市兗州區西北部,管轄57個行政村。新驛鎮屬半濕潤暖溫帶氣候區,平均氣溫13.6℃,春季19℃,夏季22℃,秋季20.5℃,冬季-0.3℃。

2014年,全鎮完成地方財政收入1.12億元,增長30%,首次突破億元大關;其中國地兩稅完成地方收入4398萬元,增長25.1%,比2009年突破千萬元時多了3000多萬元;農民人均純收入達到15753元,增長12.6%。

型堂村南門

明洪武二十九年(1396年6月)設立新嘉驛。

清康熙十一年(1672年3月)設立新嘉驛

解放初1949年,新驛鎮為兗州縣第五區。

1950年3月23日改為新驛鄉。

1958年2月16日“人民公社”化時成立了“共產主義人民公社”。

1962年2月1日,曲阜、兗州分縣后改稱新驛公社。

1984年5月28日,行政區劃改革時,將原公社改為新驛區。

1986年12月8日撤區改為新驛鎮。新驛此處舊名賓陽城。

新驛鎮位於兗州區西北部,鎮政府駐地距兗州區19千米,東西最寬12.7千米,南北最寬11.9千米,介於東經116°37′44.25″-116°42′11.53″,北緯35°28′49.39″-35°37′8.03″。全鎮總面積66.6平方千米。

新驛鎮全境屬山前沖積平原,為泗河、大汶河沖洪積扇。西最寬12.7千米,南北最寬11.9千米,呈不規則形狀,平均坡降1/1500。土壤多為中壤土。

新驛鎮屬半濕潤暖溫帶氣候區,具有春季乾旱多風,夏季濕熱多雨,秋季溫和涼爽,冬季乾冷,冷熱明顯,四季分明等特點。平均氣溫13.6℃,春季19℃,夏季22℃,秋季20.5℃,冬季-0.3℃。以1月份氣溫為最低,平均-2℃;7月份最高,平均26.4℃,全年≥0℃積溫5025℃,≥5℃積溫4981℃,≥10℃積溫4505℃,≥15℃積溫3747℃,≥20℃積溫3674℃。全年無霜期210~240天。平均降雨量733毫米。

新驛鎮域內地表水主要有光府河及黃狼溝,地下水豐富。礦產資源資源豐富,駐地南部的新驛煤礦,總儲量3.3億噸,設計年開採量90萬噸。鎮西北部的孫村、王堂、李家村、韓馬、董樓一帶擁有豐富的砂礦,總儲量166.5萬立方米。

新驛鎮

| 序號 | 名稱 |

| 1 | 新驛一村 |

| 2 | 新驛二村 |

| 3 | 新驛三村 |

| 4 | 新驛四村 |

| 5 | 新驛五西村 |

| 6 | 新驛五東村 |

| 7 | 秦村村 |

| 8 | 魏樓村 |

| 9 | 駱村村 |

| 10 | 胡營村 |

| 11 | 高吳橋一村 |

| 12 | 高吳橋二村 |

| 13 | 高吳橋三村 |

| 14 | 高吳橋四村 |

| 15 | 毛辛庄村 |

| 16 | 王樓村 |

| 17 | 皇林村 |

| 18 | 前閆樓村 |

| 19 | 高村村 |

| 20 | 朱張村 |

| 21 | 后閆樓村 |

| 22 | 大庄村 |

| 23 | 何村村 |

| 24 | 東一村 |

| 25 | 東二村 |

| 26 | 東三村 |

| 27 | 西東村 |

| 28 | 西西村 |

| 29 | 堰頭村 |

| 30 | 河灣村 |

| 31 | 楊家營村 |

| 32 | 徐村村 |

| 33 | 型堂村 |

| 34 | 后寺村 |

| 35 | 文興坡村 |

| 36 | 高庄村 |

| 37 | 郭村村 |

| 38 | 劉村村 |

| 39 | 袁村村 |

| 40 | 馬樓村 |

| 41 | 姜村村 |

| 42 | 蔡庄村 |

| 43 | 葛樓村 |

| 44 | 孫村村 |

| 45 | 李村村 |

| 46 | 官路村 |

| 47 | 肖村村 |

| 48 | 苗堂村 |

| 49 | 王府庄村 |

| 50 | 范窯村 |

| 51 | 張窯村 |

| 52 | 王堂村 |

| 53 | 韓馬村 |

| 54 | 店子村 |

| 55 | 趙呂村 |

| 56 | 董樓村 |

| 57 | 義和庄村 |

政府駐地位於濟寧市兗州區新驛鎮255省道附近。

2014年,新驛鎮共有12845戶,人口50441人;其中女24671人,非農業人口2406人,人口自然增長率為2.9‰。

截止到2017年人口為45983人。

除漢族外,還有2個少數民族,獨龍族、鄂倫春族。

2014年,新驛鎮完成地方財政收入1.12億元、同比2013年增長30%,國地兩稅地方收入4398萬元、同比2013年增長25.1%,固定資產投資17.4億元、同比2013年增長22%,農民人均純收入16872元,同比2013年增長20%。

新驛鎮

新驛鎮以農業綜合開發為載體,2014年來,投資5000多萬元,相繼實施了27.73平方千米“小農水”、4平方千米國家新增千億斤糧食、4平方千米高標準農田等一系列鞏固農業基礎設施的重點工程。

新驛鎮

2014年上半年,完成9億元佔全年任務的51.8%,規模以上工業銷售收入13.9億元佔全年任務的53.9%,規模以上工業利稅3.4億元佔全年任務的56.9%,實際利用區外國內資金3.1億元佔全年任務的62%。

新驛鎮

會稽女子題壁詩

新嘉驛會稽女子題壁詩,是明末清初頗為著名的文學事件。光緒十四年《滋陽縣誌》記載:有會稽(今浙江紹興)女子,嫁給一個北方武夫作妾。萬曆四十七年(1619年),隨夫過新嘉驛,因不堪正妻的虐待,題絕句三首於壁上,準備自殺。

古代戰場高吳橋

高吳橋村是新驛鎮的-個大村,歷史非常悠久,古代叫高魚、高梧、高吳。據說《左傳》記載的襄公二十六年(公元前547)“齊烏余以廩丘奔晉,遂襲我高魚城”,高魚城就是這裡。而據《資治通鑒》記載,唐朝末年,後來的後梁皇帝朱全忠曾派大將龐師古、葛從周攻打瑕丘(兗州)城的泰寧節度使朱瑾,有好幾次大仗都是在高梧打的。這裡的高吳就是後來的高吳橋。乾寧二年是公元895年。看來高吳之名至少已有1200年歷史了。

新驛鎮

唐宋金元古碑刻

本鎮董樓村北原有唐開元十一年(723年)的普濟橋碑,記在清化河上修建石橋的事;西王堂村有造於北宋咸平二年(999年)的石獅,又有金明昌六年(1195年)的大定存留滕村佛堂記碑和元至元四年(1338年)的重修重興院記碑,這兩件古碑記載了一座古代寺院的興廢和重建過程。這些文物現在都收藏在兗州博物館里,反映了本鎮悠久的歷史和燦爛的文化。

新驛鎮交通發達,東臨京滬、兗石鐵路和327國道、京滬、京福高速公路,南臨日東高速公路,西臨濟徐高速。距日東高速公路出口10公里,距濟徐高速公路出口20公里,距京杭大運河僅20公里,距曲阜機場25公里,距濟南機場160公里,255省道和濟陽路穿境而過。

2014年,新驛鎮投資近100萬元建成了高標準鎮文化中心,文化中心佔地3520平方米,建築面積1270平方米,總投資270萬元。文化中心設有文體廣場、遊藝活動室、非物質文化遺產展廳、演藝廳、書畫室、電子閱覽室、圖書閱覽室等,免費向群眾開放。鎮文化站被評為“國家一級站”。同時,面向基層的文化設施建設也是如火如荼,全鎮共建成文化大院51處、文體廣場49處、農家書屋53處,數字化有線電視入戶率達到90%以上。

2014年,新驛鎮共有2處中學和11處小學,投資853萬元、建築面積4000多平方的店子小學的建成使用,從根本上解決了周邊10多個村540多名學生就學半徑過大等方面的問題。這是新驛鎮實施教育基礎設施提升工程、改善辦學條件的一個縮影。據了解,2013年以來新驛鎮相繼投資5000多萬元,共實施各類教育基礎建設項目近20個,其中鎮中心幼兒園新建工程、東村小學平房重建工程等11個項目建成投入使用,高吳橋學校教學樓、宿舍樓及餐廳、郭村小學教學樓、二十中學宿舍樓及餐廳等重點項目均已完成工程主體,正在進行內外牆裝修,將於2014年9月份竣工使用。

新驛鎮實施營養課間餐工程,惠及3625名學生。惠及106名幼兒,生均補助1200元。嚴格落實農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助標準初中每生每年1250元,惠及學生80多人;對義務教育階段學校在校孤兒(含事實無人撫養的學生)、在校低保家庭學生、其他家庭經濟困難學生進行補助,每生每年200元,惠及學生621人。

新驛鎮共有50家醫療機構,大多以內外婦兒科醫療主。提速推進環衛基礎設施建設,2014年新驛鎮共建成垃圾中轉壓縮中轉站1處,配置地埋式垃圾箱體59個、垃圾桶1870個、大型垃圾轉運車及運輸車70輛、戶用小垃圾桶7300個,農村生產生活及建築垃圾實現了“戶集、村收、鎮運、區處理”的環衛一體化全覆蓋。

新驛鎮

舊石器時代晚期遺址,如韓馬村東、新驛村東北、店子街東、李村北、后樓村北。距今1萬年左右。

皇林村的郡王墓

新驛鎮皇林村,是明代魯王府郡王永福王朱壽鉅的墳墓所在。永福王墓是一個巨大的封土堆,“文革”中被破壞,出土了一批珍貴文物,有金飾、玉帶片和墓誌。據考證,永福王名朱壽鉅,是朱元璋的九世孫,為第八代魯王恭王朱頤坦的第八子,萬曆四十一年(1613年)薨,謚溫禧。永福王墓出土的部分文物現藏於兗州博物館。

大汶口文化遺址,如秦村西南、西頓村南、皇林村南。距今4500—6000千年。其中西頓村遺址是包括大汶口文化、龍山文化和商周文化的遺址。文化內涵豐富,文化堆積達250厘米,釆集的標本有泥質紅陶缽、灰陶壺、黒陶豆、夾砂紅陶鼎等器物的碎片。已被公布為濟寧市文保單位。

新驛鎮

岳石文化遺址,有馬樓村南、胡營村北、袁村東,距今3500年以上。其中馬樓遺址發現有灰坑、紅燒土,各種陶器,還有個別彩繪陶片,被公布為濟寧市文保單位。

商周文化遺址,有徐村北、新驛北、范窰東、王樓村南、孫村東南、韓馬東北、蔡庄東北、郭村西南等,距今3000年以上。

戰國、漢文化遺址,有頓村南、蔡庄南,其中頓村南的故城遺址,有人認為是桑丘古城,也有人認為是瑕丘、乘丘、頓丘。為一古城的東南角部分。故城最高處高4米,斷面上有夯築痕迹,夯土中有春秋及以前的遺物。現為山東省文保單位。

桑丘古城遺址

古乘丘城遺址位於新驛鎮頓村,其歷史可追溯至春秋魯國城邑頓丘。頓丘又名乘丘,查《中國古今地名大辭典》釋《乘丘》條:“春秋魯地,在今山東滋陽縣(今濟寧市兗州區)西北。”引《春秋庄公十年》:“公敗宋師於乘丘。”並言“乘丘去魯城不遠”。又《通鑒》記載:“周安王十年(前400年),韓、趙、魏伐楚,至桑丘。”按乘丘為桑丘早期名稱。《山東通志》亦有“古乘丘城,春秋魯邑”的記述。《括地誌》載,乘丘在“瑕丘縣西北三十五里”,正為今頓村一帶。據上各文獻資料,對證本村地理位置,斷為古乘丘城遺址當可信。城后毀廢,成為村落,乘丘又稱頓丘,村因此而得名。現村南仍有土阜隆起,為頓丘(乘丘)城垣遺址,地下曾發掘出不少商、周文物。該遺址已公布為濟寧市重點文物保護單位。

新驛鎮

1996年1月3日,新驛鎮被山東省政府列為小城鎮建設“百新工程”試點鎮。

1996年5月2日,新驛鎮被濟寧市政府列為小城鎮建設21個試點鎮之一。

2000年8月18日,新驛鎮被山東省人民政府批准為小城鎮建設“中心鎮”。