銫-137

銫的一種同位素

銫-137是銫的一種同位素,核素符號為Cs。已發現銫的同位素多達三十七種。銫的環境放射性核素Cs ,會釋放伽瑪射線,放射性較強,其半衰期長達三十年,如果人食入或吸入了Cs,攝入劑量小於 0.25Gy 尚屬於安全範圍,若攝入劑量超過 6Gy的Cs,會致死。沉降在地表的Cs,會對人造成外照射,也會對身體有較持久的影響。主要來源於原子彈、氫彈等核武器試驗、核武器製造過程中所產生的放射性廢液、核反應堆的放射性廢物和核燃料后處理廠的放射性廢液。還普遍運用於工業、醫學、農業及生物學應用等領域中。

(圖)銫-137

銫-137在工程施工中被用於鋼管焊接中的工業探傷,由於有放射性,平時儲存在鉛容器內。銫-137也是一種重金屬,與鈾-235同屬於放射性物質中毒組。其少數應用於校正輻射測量儀器,有時應用在癌症治療方面,以及應用在工業方面,例如測量液體流動、物件厚度的單位。

銫137的半衰期較長,達30年,如果透過進食或呼吸攝入銫137,或受到沉降在地面上的銫137照射,都會對身體有較持久的影響。

Cs是金屬銫的同位素之一,其半衰期為30.17a,一旦進入環境中,為長期存在,因此,它是環境放射性核素之一。Cs主要來自氫彈、原子彈等核武器試驗、在核武器製造過程當中產生的放射性廢液與核反應堆的放射性廢物等;也可以通過Ba(n,p)Cs反應來生產。Cs的放射性性質,如表所示。

| 半衰期 | 30.17a |

| 最大β能量 | 0.512Mev |

| 最大γ能量 | 0.6617Mev |

| 質量 | 136.907amu |

| 比活度 | 3.180E+03TBq/kg |

Cs的衰變過程是β衰變,衰變過程中發射兩種β粒子,最大衰變所釋放的能量分別0.512MeV(94.6%)和1.174MeV(5.4%),半衰期30.17a。Cs發射0.512MeV伏的β射線後轉變為Ba。Ba作同質異能躍遷衰變,其伽瑪能量為0.6617MeV,半衰期2.55min。

工業方面

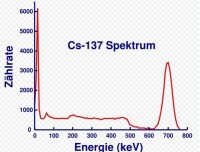

銫-137與伽馬射線光譜

銫-137也用於監測工業產品的重量、厚度和密度,以及探測焊接點和金屬管道的裂縫。

醫療方面

銫-137是一種常用的伽馬輻射源。輻射源是用於校對醫治癌症的放射治療設備,也可以用於校對用來監測放射治療人員及病人所接受的輻射水平的輻射監測儀器。這些醫療設備和儀器需要定期校對,以確保它們的準確性。

食品安全方面

銫137還可以用來殺死食物內的細菌和微生物,從而增加食物儲存的時間,這方法有抑制發霉和保持新鮮的效果,經輻射處理的食物不會帶放射性或殘留有毒物質。

從銫榴石中提取銫化合物的傳統方法為鹽酸法。

經過揀選或浮選的銫榴石的精礦(含Cs2O20~30%)磨細后,以濃鹽酸攪拌浸出,精礦中的銫轉化成氯化銫,以水稀釋,並加入三氯化銻鹽酸溶液,析出氯化銻銫復鹽(3CsCl·2SbCl3)。由於銻銫復鹽在鹽酸溶液中的溶解度比銣、鉀復鹽小,銣、鉀大部分留在母液中而與銫分離。銻銫復鹽加入10倍重量的水,煮沸,水解生成白色的鹼式氯化銻沉澱,反應式為:3CsCl·2SbCl3+2H2O─→3CsCl+2SbOCl↓+4HCl

氯化銫重新進入溶液,溶液中通入H2S氣體,除去殘餘的銻及其他重金屬。將精製液煮沸,蒸發濃縮,冷卻結晶,經乾燥得到氯化銫。

銫-137在空氣中猛烈燃燒且會噴濺,產生濃密的鹼性煙霧,傷害眼睛、呼吸系統和皮膚。因此在生產、貯存及運輸時必須嚴格防止金屬銫同空氣或水接觸。金屬銫轉移時,一般在熔融狀態(65℃)進行。常用的方法有針筒抽吸,虹吸,惰性氣體中傾注、壓送,或真空抽吸等。

工作后應採用專用核清洗液進行全身清洗,對重點污染部位清洗3次以上。如果沒有專用清洗液,也可以採用肥皂和水進行清洗,注意不要擦傷皮膚。如果身體有創傷,採用乾擦洗後進行檢測。服裝和覆蓋面去污應採用專業洗消設備進行。

銫-137的衰變說明圖

C-級(低度危險):1-2000 uCi

B-級(中度危險):>2-100mCi

A-級(高風險):>100 mCi

年攝入量極限

食入:所有化合物 1×10 Bq

吸入:所有化合物 2×10 Bq

銫人工放射性核素中最重要的有Cs、Cs和Cs三種,其中Cs半衰期長、U裂變時Cs累積產額高、屬中毒性放射性核素而受到人們的重視。Cs的性質和大部分放射性核素的性質相同,它可以長期存在於環境中。但是這種長期性和生態系統的特性有關,其決定因素在於土壤的性質。相對於黏土含量較高的土壤或沉積物,通過土壤或沉積物內部化學鍵的相互作用,能夠把Cs牢牢的吸附柱。在這種情況下土壤就成為了Cs的儲存庫,動植物就只能吸收環境中非常少一部分的銫。與之相反,某些砂性土壤對Cs的固定能力差,是由於在砂性土壤中陽離子交換容量有限,導致砂性土壤不能夠牢固地吸著Cs。在這種情況下就會有較多的Cs被動植物吸收,繼而在生態系統中長期循環。

自然環境中的Cs很容易進入人體內,主要方式是由食物鏈進入。因為Cs被植物吸收進入植物內,再通過食物鏈進入動物和人體內,同樣空氣的Cs經呼吸作用等途徑也可進入動物和人體內。

Cs對人體有損傷效應,主要因為它衰變后變成Ba,Ba會釋放γ射線,雖然半衰期僅有2.55min,但是造成的損傷效應非常大。

Cs進入人體後主要滯留於骨骼和肌肉組織中,並會引起軟組織腫瘤導致癌症,如甲狀腺癌、卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌、膽管癌等。Cs對人體的慢性損傷還表現為各組織和器官的炎症性病變,最明顯的是肺部、胃腸道、泌尿道及生殖系統炎症。人體攝入量超過0.25Gy會導致神經系統和造血系統損傷,非正常生育乃至絕育。攝入量超過6Gy會致死。因此,就Cs對人體的輻射危害而言,對生物體內的Cs含量進行長期的監測管理和控制是十分必要。

1986年4月26日,烏克蘭蘇維埃共和國發生切爾諾貝利核電站事故,包括銫137在內的大量放射性物質泄漏,成為核電時代以來最大的事故。導致事故后前3個月內有31人死亡,之後15年內有6-8萬人死亡,13.4萬人遭受各種程度的輻射疾病折磨,方圓30公里地區的11.5萬多民眾被迫疏散。

2011年3月11日, 日本福島核災事件發生。2011年7月,11頭牛的肉品從福島縣運至東京后,被檢測出1,530到3,200貝克/公斤的銫-137,嚴重超出日本規定的容許值500貝克。

2012年8月1日,香港食物安全中心檢出日本進口燕麥片含微量輻射,每公斤含7貝可的銫-137,但沒有超出食品法典委員會每公斤1000貝可(放射性活度)的指引限值。

自然環境中放射性環境核素Cs主要來源於原子彈、氫彈等核武器試驗、核武器製造過程中所產生的放射性廢液、核燃料后處理廠的放射性廢液和核電站核反應堆的放射性廢物等。1945年美國成功完成了人類歷史上的第一次核武器試驗,這一試驗的成功宣告人類正式進入核時代。隨後美國分別在日本的廣島和長崎各投下了一顆原子彈,隨著兩顆原子彈的爆炸,日本宣布無條件投降,二戰也隨之結束。戰後各國發現原子彈的巨大威力,紛紛開始研究製造原子彈。從原子彈發明后,據統計全世界各國一共進行了兩千多次的核爆炸試驗。因此環境中的Cs主要就是源於大氣層核試驗時,因核彈爆炸所釋放產生的放射性落下灰及核電站發生爆炸事故時向大氣釋放的放射性Cs隨氣流運動逐漸降落到地表。

核電站等放射性核設施所產生的放射性流出物中也含有Cs。它們也是導致區域放射性污染的重要原因。核電站等放射性核設施所產生的Cs經過濕沉積進入土壤表層,然後一部分Cs被土壤中礦物質顆粒吸附固定,一部分Cs繼續向下進入深層土壤,還有一部分Cs通過植物吸收攝取。土壤表層的放射性核素Cs能夠對人直接造成外照射,還會經由植物的根部吸收再通過食物鏈途徑進入人體內,對人造成內照射危害,土壤表層放射性核素Cs顆粒和沉降物經風揚起,再通過呼吸過程進入人體,對人造成內照射。

這些由鈾裂變產生的Cs直接污染土地、山川、湖泊、海洋和生長發育中的植被,從而進入生態圈以及食物鏈,最終危害到人類。

報道稱,研究人員對一系列用2009—2012年間採摘的葡萄做成的紅葡萄酒和粉紅葡萄酒進行分析。分析結果表明,在樣品中含有銫-137或放射性銫,這是由人類活動造成的、主要形成於核反應堆中的核裂變和核武器的同位素。

在正常使用或操作條件下,密封放射源對環境不會產生明顯影響。但放射源失控,如遺失或被盜、事故情況及含源儀錶和裝置在公眾可接近場所使用,可對周圍環境形成一定的輻射場。

對於Cs密封源來講,人體受照途徑主要是外照射;事故情況下核素泄漏,核素Cs還可通過食入、吸入或皮膚污染進入人體,引起內照射。

銫的用途十分廣泛,其主要用於高新技術的開發和研究,如用於磁流體發電、熱離子發電、渦輪發電及離子推進技術的研究和開發等。銫原子還可製成銫原子鐘,又稱“銫鐘”。銫原子鐘是一種高精密度的計時器具,最好的銫原子鐘可達到 2000 萬年才相差 1 秒。

銫的環境放射性核素Cs 主要來源於原子彈、氫彈等核武器試驗、核武器製造過程中所產生的放射性物質。Cs 還普遍運用於工業、醫學、農業及生物學應用等領域中。在工業中,製作的工業γ放射源,可用於焊接過程中的探傷、密度測量、厚度測量、核輻射稱重、測井等。在醫學中,製作的醫用γ放射源可用來診斷腫瘤、治療癌症等。Cs在農業及生物學中的應用主要是,用高活度Cs 源進行輻照育種、輻照儲存食物和設備器械殺菌等。Cs 還可作為核電站事故的信號核素。隨著人類社會的發展,時代的進步,人類對能源的需求量日益增加。現代社會中,化石能源是人類主要使用的能源。伴隨著化石能源的大量使用,雖然推動了人類文明和科技的進步,但同時也對環境造成了嚴重的影響,引發了一系列環境問題。為還人類社會一個碧水藍天的生態環境,人們正在研究能夠大規模替代石油、煤炭等化石能源的清潔能源,而核電是一種清潔能源,它可以作為大規模替代化石能源的清潔能源之一。在我國因大量使用石油、煤炭等化石能源,造成許多省份空氣中 PM2.5 含量嚴重超標。為了響應習近平總書記所提出的“綠水青山就是金山銀山”的理論,為了應對球氣候變化問題日益凸顯,為了解決燃煤引發的環境問題,我國在第十三個五年計劃中規劃,到 2020 年運行核電裝機容量將達到 5800 萬千瓦,在建 3000 萬千瓦,核電機組數量將達到 90 余台,從裝機容量上講,將超過法國,成為世界第二的核電大國,僅次於美國。隨著核電的大力發展,核電站在正常運行和乏燃料后處理過程中會產生很多放射性廢物,其中就包含Cs,在經過一般的三廢系統處理后仍然無法完全消除,因此,會有一定量的Cs 排放到環境中。環境中的137Cs主要通過食物鏈進入人體,被人體吸收后對人體組織和器官照成內照射危害,嚴重影響人類的健康,所以,對核電廠向環境中排放得Cs 進行管理、控制其及所至的輻射水平進行研究是十分必要的。