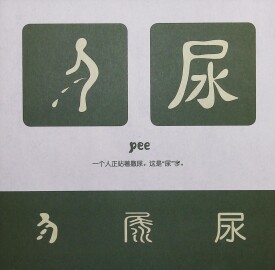

尿

漢語漢字

尿,漢語常用字(一級字),讀作niào或者suī,會意字,最早見於《說文》小篆。本以為小便,即人或動物體內由腎臟產生從尿道排泄出來的液體;引申為動詞,指排出小便。

比利時“第一公民”撒尿小童於連

一種是動詞,即撒尿,排泄行為。

許多疾病可影響尿液的組成。因而,尿液檢查可以揭示出許多的疾病。

1.小便,腎臟的排泄液:~液。~布。~肥。~素。

2.排泄小便:~尿。

〈名〉

1. (會意。從屍,從水。屍代表人體。本義:小便) 同本義[urine]

尿,人小便也。——《說文》。古書多假溺為之。

2.又如:糠尿病;尿鱉(尿壺。罵人之語,厭惡的人)

〈動〉

1.排出小便 [urinate]。如:尿床子(指尿床小兒);尿泡(方言。撒尿);尿尿把把(謂大小便);尿齣子(遺尿);尿血

2.〈方〉∶在乎[care about]。如:死到我手下的英雄好漢數也數不過來,還尿你這個毛孩子

3.〈方〉∶理會[pay attention to]。如:人家還不是愛聽聽兩句,不愛聽尿也不尿你

4.另見 suī

尿 suī

基本字義

1.小便(限於名詞):尿(niào )~。~脬(膀胱。亦作“尿泡”)。

詳細字義〈名〉

1.〈方〉∶小便[urine]。如:膀胱又名尿脬;撒尿又叫“屙尿”;尿尿( niàosuī):小便;尿胞(尿脬);尿胞種子(尿脬內是空的。指不能發芽生長的空殼種子。咒罵小兒長不大)

2.見 niào

常用片語

1.尿脬,尿泡 suīpāo,suīpāo

[urinary bladder] 〈方〉∶膀胱

尿的釋義

1.人或動物體內,由腎臟產生,從尿道排泄出來的液體。2.撒尿。

尿(urine)由腎臟生成,經輸尿管,膀胱排出的含有大量代謝終產物的液體。其成分:水佔96%-97%,其他為尿素,尿酸,肌酐,氨等非蛋白氮化合物、硫酸鹽等。尿呈淡黃色,比重1.015-1.025。尿的酸鹼度受食物性質的影響,變動很大,PH5.0-7.0,最大變動範圍可達PH4.5-8.0。尿的滲透嘗試充動於360-1450毫升量/升,隨尿量而異。每日尿量約1500毫升,其中500毫升為基本排水量,伴隨代謝產物排出(每日尿量少於500毫升,即為少尿),余為機動排水量,隨進水量的增減而變動。

詳細解釋

| 拼音 | 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| niào | 名詞 | 小便。人或動物體內由腎臟產生從尿道排泄出來的液體。 | urine | 《百喻經·為王負札喻》:“發毛爪齒,屎尿不凈,不以為丑。” 《斷袖篇·張浪狗》:“(馬)踏帝左脅,遂昏倒。浪狗驚惶,以銀盂注尿灌之,良久方蘇。” | 遺尿、糠尿病、尿鱉、尿液、 尿布、尿肥、尿素、 |

| 動詞 | 排泄小便,撒尿。 | urinate | 唐寒山《詩》之七一:“快哉混沌身,不飯復不尿。” 《舊唐書·西戎傳·罽賓國》:“有被蛇螫者,鼠嗅而輒尿之,其瘡立愈。” | 尿床子、尿泡、尿齣子、尿血 | |

| 〈方言〉在乎。 | care about | 李曉明、韓安慶《平原槍聲》:“死到我手下的英雄好漢數也數不過來,還尿你這個毛孩子。” | |||

| 〈方言〉理會。 | pay attention to | 柳青《創業史》第一部第十章:“現在姚士傑連郭振山也不駭怕了,還尿他白占魁做什麼?” 徐光耀《平原烈火》:“人家還不是愛聽聽兩句,不愛聽尿也不尿你。” | |||

| suī | 名詞 | 〈方言〉小便。 | urine | 《說文·尾部》:“尿,人小便也。” 徐灝箋:“今俗語尿息遺切,讀若綏。” | 尿尿(niào suī)、尿胞、尿脬 |

尿,人小便也。從尾從水。奴吊切

註:?。文四

說文解字注

尿,人小?也。從尾水。

會意。古書多假溺為之。奴吊切。二部。

《廣韻》《集韻》?奴吊切。鳥去聲。《說文》:人小便也。今亦作溺。

屁滾尿流、瓦查尿溺、屎滾尿流、尿流屁滾