鶴頂紅

工藝品

原產東亞熱帶雨林的盔犀鳥,因頭胄質地堅實美觀,而為人獵捕製成工藝品,並曾以進貢及貿易等方式傳入中國,名之為鶴頂。鶴頂在元代已入中國,但廣為國人所知則是鄭和下西洋之後。因出產國多以為貢物,故典制不僅在貢國下列出,且還規定了正式的回賜價格。朝貴多用於制杯、腰帶等以資賞玩。明中葉后國勢日衰,遠貢不至,其物逐漸稀有,因而騰貴;至清初實施海禁政策,與產地貿易斷絕,在中國遂至絕響。惟因只見製成品而未睹活物,故明人記述中多有臆斷訛誤者。端此論證。

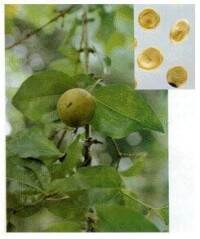

古董中有鶴頂紅一款,其物寬僅寸余,外紅內黃,質地似象牙而更細緻,多作為各種小雕飾,允為古玩中的奇珍。這當然不是傳說中牽機斷腸的毒藥,也不可能是丹頂鶴(japanese crane,grus japanensis)的頭頂部分,但究竟是什麼東西呢?

鶴頂紅

通常成對或小群生活,繁殖特性如同多數犀鳥科鳥類一樣,築巢於樹洞,雌鳥產卵其中,雄鳥以泥封洞口,僅留一小孔自外餵食,雛鳥孵化至羽毛接近長全時,母鳥才破洞飛出。食性為雜食,食譜包括果實、昆蟲、蜥蜴,以及小蛇等。

鶴頂紅

最早具體描述這種鳥的,可能是鄭和的隨員馬歡。據《瀛涯勝覽》:“鶴頂鳥大於鴨,毛黑脛長,腦骨厚寸余,內黃外紅,俱鮮麗可愛。”相較於對其他珍禽異獸的描述,作者著墨不算特多。而《星槎勝覽》及《西洋番國志》則都僅在舊港國的出產下,列有鶴頂一項,提都沒提究竟是何物。可能三寶太監的隨員們初至異邦大開眼界,各種珍異目不暇給,故不特別留意於此。盔犀鳥體毛以深棕色為主,馬歡所說的“毛黑”不算太離譜,但就其身體比例而言,“脛長”之說不確。或許馬歡未見活物,僅憑土人敘述;也可能雖見活物卻未仔細觀察,又受了“鶴”字的影響,直截認為腳應該很長才對。

《西洋朝貢典錄》則說:“有鳥焉,其狀如鳧,黑翼,鶴頸鷺喙,腦骨厚寸余,外紅內黃,其名曰鶴頂。可以為靶擠機。”所謂“其狀如鳧”和馬歡形容的“大於鴨”,皆以鴨為辟,盔犀鳥與雁鴨科鳥類形狀差異甚大,大概作者也是沒見過活物,輾轉抄襲所致。“靶擠機”到底是什麼東西,不敢妄臆,在此就教於高明。《四夷廣記》說:“鶴頂鳥大如鴨,黑毛、長頭、尖嘴,頂有歃紅冠。腦骨厚寸余。外紅色,內黃如蠟,堪作腰帶。”除了“大如鴨”之外,這可能是錯誤最少的記述。而《殊域周咨錄》則說:“鶴頂大於鴨,腦骨厚寸余,外黃內赤,鮮麗可愛。”把紅黃顛倒了,作者可能連其頭胄製品也沒見過,抄書又不仔細,故有此誤。

《海語》:“海鶴大者修項五尺許,翅足稱是,吞常鳥如啖魚鱔。成化間有至漳州者,漳人射殺之,復有以頂貨者。類淘河而銳哹,雄大雌乃略小。”盔犀鳥生活於亞洲熱帶雨林中,不應稱“海鶴”,可能知其產於南洋,故臆斷其為海鳥。明尺一尺相當於營造尺一尺一寸一分,“五尺許”約為170公分左右,若連公鳥的中央長尾羽並計,尺寸還算滿準確的。但這並非候鳥,即使迷途也不至於遠從婆羅州等地飛至福建,所謂“有至漳州者”應該是誤傳。“淘河”又名塘鵝,也就是鵜鶘,其種類不少,都是體型相當大的水禽,與盔犀鳥幾無類似之處。可能主觀上認定其為大水鳥,故聯想到鵜鶘,進而以為辟。

《東西洋考》說:“楊用修載劉安期曰:“鸏 水鳥,黃喙,長尺余。南人以為酒器,”即今之鶴頂也。“盔犀鳥頭胄實心且僅寸余,不可能用為酒器。這可能是與馬來犀鳥(rhinoceros hornbill,buceros rhinoceros)誤混為一。鸏 這種鳥,據《本草綱目》引《交州志》:“鸏即越王鳥,水鳥也。出九真、交趾,大如孔雀,喙長尺余,黃白黑色,光瑩如漆。南人以為飲器。”

鶴頂作為貢物以入中國,明載《會典》自無可疑,但各出產國自宣德以後貢者日稀。其最後入貢時,據《明史》爪哇、浡泥在嘉靖九年、滿剌加在正德三年、蘇門答剌在成化二十二年。且其進貢都不是經常性的。明廷對四方貢物例有回賜,其實是變相的交易。鶴頂雖然不是經常有的貢品,但制度上亦須訂定價格以為依憑,弘治間以鈔價計,定其值是“一個一貫”。按大明寶鈔是明代法定貨幣,惟因發行浮濫導致鈔價貶值,實際上早已失商貿功能,一般交易多用銀、錢,此非關本題不具論。因其為法幣,載之皇皇典制者必以此為基準,從這一規定可略推鶴頂的價格。就同一資料看,金每兩值鈔五十貫、銀每兩十五貫、象牙每斤五百文,那麼,就“公告價”而言,每兩金與五十個鶴頂等值、每兩銀值十五個鶴頂、一個鶴頂可換兩斤象牙。鶴頂最普遍之用是制帶。前引《四夷廣記》稱“堪作腰帶”、《咸賓錄》稱“為帶最佳”皆顯示品官以鶴頂制帶的普遍。依明制,品官服制有朝服、祭服、公服、常服四種,用帶不同。朝服、祭服用革帶,定製一品用玉、二品用犀、三品四品用金。公服用腰帶,一品用玉或花或素、二品用犀、三品四品用金荔枝,常服用束帶,一品玉帶、二品花犀帶、三品金鈒花帶、四品素金帶。

這些正式的規定不能打折扣,特別是朝會時若不依制服用,難保不遭糾儀御史彈劾。但由於嘉靖帝多年不上朝,實際上既無朝會,廷臣隨意穿戴遂無糾之者。服用朝、祭服的場合併非經常,且儀典莊重,不可能隨意為之,能亂出花樣的,應該是公服的腰帶及常服的束帶。王士貞說:“世廟晚年不視朝,以故群臣服飾不甚依分。若三品所系,則多金鑲雕花銀母、象牙、明角、沉檀帶;四品則皆用金鑲玳瑁、鶴頂、銀母、明角、伽楠、沉速帶。”就此三、四品官所用帶的質料比較看,似乎當時鶴頂的價值尚在象牙、沉檀之下,而與玳瑁、伽楠、沉速等相牟。

近人周鎮說:“鶴頂頭胄部之雕刻品,雖亦曾見當地土人之作,但被引進至中國大陸,大量製成鼻煙壺等藝術品后,卻使此鳥走上瀕臨滅種命運。”似乎認為鶴頂罕見的主因是過度獵捕而致稀有,以致絕跡於中土。此說雖言之成理,但尚需斟酌。最起碼在明末以前,獵捕過度說是值得討論的。眾所周知,人類近數十年對雨林的開發,是導致當地許多物種減少、消失的主因。假如盔犀鳥在四、五百年前就已瀕臨滅絕,再經近世的棲地破壞,恐怕今日早無遺種了。