選舉人團制度

選舉人團制度

美國總統選舉實行選舉人團制度。選民在大選日投票時,不僅要在總統候選人當中選擇,而且要選出代表50個州和華盛頓特區的538名選舉人(Electors),以組成選舉人團(Electoral College)。絕大多數州和華盛頓特區均實行“勝者全得”規則,即把本州或特區的選舉人票全部給予在本州或特區獲得相對多數選民票的總統候選人。當選的選舉人必須宣誓在選舉人團投票時把票投給在該州獲勝的候選人。因此大選結果通常在大選投票日當天便可根據各州選舉結果算出。贏得270張或以上選舉人票的總統候選人即獲得選舉勝利。

各州選舉人票多寡取決於各州的人口。因此人口眾多的搖擺州成為總統候選人爭奪的主要目標。

選舉人團投票表決只是例行公事,但歷史上也曾出現個別選舉人未按選民意志投票的情況。雖然美國有21個州沒有任何處罰失信選舉人的法律,但是29個州+哥倫比亞特區有關於處罰失信選舉人的法律,同時有些州雖然不處罰失信選舉人,卻規定他們投出的“選舉人票”無效,如密歇根州。

選舉人團制度

根據程序,美國參眾兩院還要在次年1月6日舉行聯席會議,清點選舉人團投票結果,宣布獲勝者,至此新總統當選程序才算全部完成。但長期以來,美國總統選舉結果通常在大選投票日就已成定局,選舉人團投票和國會點票只是禮儀性的程序,並無實際意義(美國憲法和聯邦法律並無關於選舉人必須投票支持在大選中贏得該州的總統候選人的條款,但部分州有相應的法律條款,國家檔案館記錄顯示,在美國歷史上,逾99%的選舉人都選擇尊重該州的大選結果,投下反映民意的一票)。

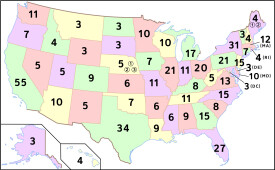

初始每個州的選舉人人數同該州在國會的參眾議員總人數相等,全國共535人。目前,加利福尼亞州選舉人票最多,達55張,得克薩斯州38張,紐約州29張,而蒙大拿、特拉華、懷俄明、阿拉斯加、華盛頓特區等只有3張。美國歷史上曾數次發生這種情形,一些總統候選人雖然在大選中獲得的選民票少於對手,卻因得到足夠的選舉人票而當選。這在美國歷史上曾於1876年、1888年、2000年、2016年發生過4次。反對這種選舉法者認為此系統並不民主,因為獲最高民意支持者也許無法成為總統。支持此系統者則認為這種總統選舉法可預防地域主義。因為在多州獲得些微多數普選票的候選人,可以勝過只在一州獲得壓倒性多數普選票者。所以為了獲得選舉人票,候選人必須普遍考慮美國各地區的要求,不能只在乎其中一部分。

選舉人票的數量,體現州權平等原則,根據各州在國會的議員數量而定。例如,每個州都在國會有2名參議員和至少1名眾議員,所以,任何州都至少有3票。但人口多的大州,除了這3票以外,眾議員人數越多,選舉人票數也就越多。1961年,美國憲法修正案批准華盛頓特區可以像州一樣有總統選舉人。這樣,美國國會有100參議員、435名眾議員,加上華盛頓哥倫比亞特區的3票,總統選舉人票總共就是538票。

如果兩大黨總統候選人各獲得269張選舉人票或因有第三黨候選人“入圍”而導致無人獲得270張或以上選舉人票,則總統人選由國會眾議院決定。這種情況在美國歷史上也曾發生過。

一些民主黨人認為,選舉人團制度導致一些人口較少的州在大選中往往比大州更有影響力(只有幾十萬人的州也有保底的3張選舉人票),這一制度需要改革。但是,選舉人團制度是美國分權與制衡原則結合的產物,選舉程序通過憲法得以確立,用意是保障小州的利益。

根據美國憲法,美國總統選舉實行選舉人制度,總統由各州議會選出的選舉人團選舉產生,而不是由選民直接選舉產生。這一制度於1788年第一次實行,現已經歷了200多年的發展與演變。

根據選舉人制度,選民投票時,不僅要在總統候選人當中選擇,而且要選出代表50個州和首都華盛頓哥倫比亞特區(簡稱華盛頓)的538名選舉人,以組成選舉人團。總統候選人獲得超過半數的選舉人票(270張或以上)即可當選總統。

根據法律規定,全國選民投票在選舉年11月份第一個星期一的次日舉行。所有美國選民都到指定地點進行投票,在兩個總統候選人之間作出選擇(在同一張選票上選出各州的總統“選舉人”)。一個(黨的)總統候選人在一個州的選舉中獲得多數取勝,他就擁有這個州的全部總統“選舉人”票,這就是全州統選制。全國選民投票日也叫總統大選日。由於美國總統選舉實行選舉人制度,因此總統大選日實際上是選舉代表選民選總統的“選舉人”。

美國各州擁有的選舉人票數目同該州在國會的參、眾議員人數相等。參議院由各州選舉兩名議員組成,眾議院議員人數則根據各州人口比例來確定。人口多的州眾議員人數相應就多,同時在總統選舉時擁有的選舉人票也多。例如,美國人口最多的加利福尼亞州所擁有的選舉人票多達55張,而人口較少的阿拉斯加等州只有3張選舉人票。鑒於這種情況,在歷屆美國總統選舉中,人口眾多的州都成為總統候選人爭奪的重要目標。

選舉人票的數量,體現州權平等原則,根據各州在國會的議員數量而定。例如,每個州都在國會有2名參議員和至少1名眾議員,所以,任何州都至少有3票。但人口多的大州,除了這3票以外,眾議員人數越多,選舉人票數也就越多。1961年,美國憲法修正案批准華盛頓特區可以像州一樣有總統選舉人。這樣,美國國會有100參議員、435名眾議員,加上華盛頓哥倫比亞特區的3票,總統選舉人票總共就是538票。

除了緬因和內布拉斯加兩個州是按普選票得票比例分配選舉人票外,其餘48個州和華盛頓均實行“勝者全得”制度,即將其選舉人票全部給予獲得相對多數選民票的總統候選人。由於各州選舉人票數量相差較大,這樣就可能出現在全國投票中累計獲得更多選民票的總統候選人不能贏得總統選舉的情形。美國歷史上曾數次發生這種情形,一些總統候選人雖然在大選中獲得的選民票少於對手,卻因得到足夠的選舉人票而當選。

兩黨全國代表大會之後,總統競選活動便正式拉開帷幕。兩黨總統候選人耗費巨資,在全國各地開展競選旅行、進行廣告大戰、發表競選演說、會見選民、召開記者招待會以及進行公開辯論等。此外,候選人還將通過多種形式闡述對國內外事務的政策主張,以贏得選民信任,爭取選票。

全國選民投票在選舉年11月份第一個星期一的次日舉行,這一天被稱為大選日。為避免大選日投票過於擁擠,美國大多數州允許選民在大選日前45天內提前投票。

美國選舉人團成員當地時間2016年12月19日在全美50個州的首府和首都華盛頓投票,截至美東時間當天下午6點,當選總統特朗普已獲得超過270張選舉人票,正式被選為第45任美國總統。

根據11月8日舉行的大選投票,特朗普有望贏得306張選舉人票,民主黨總統候選人希拉里有望贏得232張選舉人票,但希拉里贏得的普選票比特朗普多近300萬張。由於特朗普在競選期間多次發表爭議性言論,以及近期美國情報機構認定俄羅斯干預美國大選,一些民眾和社會組織近來多次呼籲選舉人背叛特朗普,改投希拉里。一些共和黨選舉人甚至接到大量威脅電話和郵件,被要求支持特朗普之外的其他人。

但是,在絕大多數州的首府,當天的投票按計劃進行,沒有出現選舉人大規模“失信”的情況。在全美範圍內,只有兩位共和黨選舉人未投票支持特朗普,他們來自德克薩斯州。在希拉里拿下的華盛頓州,有4位選舉人未支持希拉里,其中3位把票投給了前國務卿鮑威爾。

美國國會2017年1月6日點數選舉人票,正式確認唐納德·特朗普在2016年11月總統選舉中以304票對227票擊敗民主黨總統候選人希拉里·柯林頓,當選美國第45任總統。

除了緬因和內布拉斯加兩個州是按普選票得票比例分配選舉人票外,其餘48個州和華盛頓特區均實行“勝者全得”制度,即把本州的選舉人票全部給予在該州獲得相對多數普選票的總統候選人。由於各州選舉人票的數量相差較多,這樣就可能出現在全國普選中累計得票多的總統候選人不能贏得總統選舉的情況。根據選舉團制度,每個州的選舉團成員(也稱選舉人)人數與每個州的聯邦議員人數相等。華盛頓哥倫比亞特區也擁有3張選舉人選票。全國一共有538張選舉人選票,總統候選人必須贏得其中至少270張選票才能當選。除了兩個州以外,所有其他州都實行贏者囊括全票,即在這個州贏得多數選民選票的候選人獲得該州選舉人的全部選票。在大多數州,選舉人經地區和州級政黨代表大會產生。得勝候選人所屬政黨的選舉人參加該州選舉團的最後投票。選舉人通常於12月在本州首府聚會投票表決。選舉團投票結果隨後送報華盛頓,1月在國會兩院聯席會議上進行計票。儘管國會不時會出現一些提案,要求取消選舉團制度,代之以選民直接投票選舉總統,但這類提案往往沒有得到多少響應。

美國憲法還規定,如果所有候選人都未能獲得半數以上的選舉人票,則由國會眾議院從得票最多的前三名候選人中選出總統。1824年,約翰·昆西·亞當斯就是在這種情況下,最後由眾議院投票表決后被指定為總統的。

美國選舉團制度是共和制、聯邦制和分權與制衡原則結合的產物,同時也是多種利益間妥協與協調的結果,因此必然存在著自身難以克服的缺陷與弊端。美國要求改革選舉人團制度的呼聲不斷,但由於多種因素阻礙,改革始終無法進行。2004年11月2日,美國科羅拉多州未能通過州憲法第36條修正案,就選舉團制度進行改革。如果議案獲得通過,則會立即改變該州的選舉人票的分配,2004年總統大選結果也極有可能發生改變。民主黨政治顧問瑞克·里德,此前曾一直推動通過該修正案。在接受法新社採訪時說,“看來我們失敗了,我們早知道修正案是不會獲得通過的”,“但我們讓美國人民開始關注並討論選舉團制度,我們之所以改革這項制度,目的為了加強美國的民主”。只有大約38%的選民支持該動議案。其他很多州,如加利福尼亞州,也一直在密切關注科羅拉多州試圖改革選舉人票的動向,越來越多的人開始討論修改選舉團制度。第36條修正案規定,科羅拉多州的9張選票,應該根據總統候選人在該州的得票比率進行相應的分配,而不是目前的“勝者得全票”。該修正案一旦通過,將會立即生效。這意味著,如果喬治·布希在該州獲得了53%的多數選民支持,他只能得到5張選舉人票,而民主黨總統候選人約翰·克里則可以得到剩下的4張選舉人票。

選舉人團制度

2016年12月19日,美國大選選舉人投票結果出爐。選舉委員會正式公布,美國當選總統特朗普獲得304張選舉人票,超過半數,衝過最後一關,將入主白宮。反對陣營此前把選舉人視為最後一道防線,遊說“失信選舉人”把特朗普拉下馬。沒想到,本該投給希拉里的選舉人有5名跑票,而特朗普只有2名得克薩斯州選舉人跑票。

根據上月大選結果,特朗普在538張選舉人票當中,有望取得過半數的306票,希拉里則會得到232張票。

由於在過往的大選中,選舉人投票只被當成是“走過場” ,因此未受輿論普遍關注,但此次大選的當選總統特朗普爭議太大,反對陣營如今把選舉人視為最後一道防線,遊說“失信選舉人”把特朗普拉下馬。

按照傳統程序,美國選舉人團在當地時間19日上午10時(北京時間19日23時)於各州首府聚集,宣誓並投下選舉人票。紐約州選舉人、前總統比爾·柯林頓當天投下了支持希拉里的一票。他在投票後向記者表示,選戰出現了一些希拉里無法克服的困難,比如俄羅斯對美國民主黨機構發起網路攻擊和聯邦調查局宣布重啟“郵件門”調查,儘管如此,希拉里還是贏得了普選票的勝利,他為此感到自豪。

絕大部分選舉人均按照上月選舉結果承諾進行投票,不過也出現了7名“失信選舉人”的情況:

普選時由希拉里拿下的華盛頓州, 12名選舉人中有4名跑票,3人投給前國務卿科林·鮑威爾(Colin Powell),1人投給美國環保活動家、原住民Faith Spotted Eagle。這是華盛頓州40年來首次出現失信選舉人。

此外,夏威夷3名選舉人投給希拉里, 1名選舉人跑票,投給了希拉里此前黨內競爭者桑德斯。

得州36名選舉人投給特朗普, 2名選舉人跑票,1人投給現任俄亥俄州長約翰·卡西奇(John Kasich),1人投給前眾議員羅恩·保羅(Ron Paul)。

最終,特朗普獲得304張選舉人票,希拉里則獲得227票。特朗普正式當選美國第45任總統,將在1月20日宣誓就職,擔任為期四年的美國總統。

選舉團制度可以更好照顧小州和偏遠地區的利益,鞏固聯邦;

方便計票,可以早出選舉結果;

在候選人選票接近時便於對爭議地區複查。

選舉團選舉並非不民主,只是以各州為計票單位后全國相加,不能簡單謂其不民主。

一方面具有了民主的功能,另一方面又實現了對民意的控制,不僅能照顧到大多數人的利益,更體現了對少數的尊重和關心。

違反了一人一票、每票平等的原則(oneperson,onevote),大小州選民的票值不等。例如,在阿拉斯加,每張選舉人票代表著112,000人,而在紐約州這一數據是404,000(依據1990年的數據)。

選舉人不忠問題,可能違背選民的意願;

無人贏得選舉票絕對多數時,將由眾議院按每州一票選出總統,不僅忽視了民意,也會產生幕後交易問題,如1824年和1876年的選舉;

強化了兩黨制,實際上限制了選民的選擇權;破壞了美國的民主形象,還導致了選舉危機;

選舉團制度是針對18世紀的問題,已經不適應21世紀的需要,過時就需要修改;

贏得民選但未能入主白宮 在1867年、1888和2000年等多次美國總統選舉中,均出現過候選人贏得民選但未能入主白宮的情形。

贏得民選但未能入主白宮

在人們記憶猶新的2000年大選中,小布希獲得了50456002張選票,占選民總數的47.87%,其民主黨對手戈爾獲得了50999897張選票,占選民總數48.38%,但最後卻是小布希入主白宮,其關鍵便在於“選舉團”制度。

正副總統或來自不同政黨 1796年,聯邦黨的亞當斯和民主共和黨的傑斐遜參選總統。當時並沒有另一候選人搭檔競選副總統的做法。計票結果出爐后,得票率最高的亞當斯成為總統,得票率第二高的傑斐遜出任副總統。政治理念的不同導致正副總統無法通力合作,亞當斯任內的政策一直受到傑斐遜批評與攻擊。

正副總統或來自不同政黨

這種情況促成了美國憲法第十二修正案的誕生,自1804年起,同屬一個政黨的兩名候選人搭檔參選正副總統。200多年來,美國沒再出現兩名最高統帥鬧分裂的情況。

對搖擺州的爭奪 在2012年11月6日的投票日期來臨之前,兩位候選人都把自己的精力和競選廣告投放到了9個尚未做出“站隊”決定的搖擺州,這些州的人口雖然僅佔美國總人口的大約22%,但他們的決定將影響到整個美國。相比之下,其餘4/5美國選民的意見似乎已微不足道。這一奇怪現象事實上反映了美國總統選舉的不合理之處。

對搖擺州的爭奪

直到20世紀六七十年代,美國大多數州的政治立場都不固定,因此總統候選人必須注重每一個州的選情,討好儘可能多的選民。但是,隨著美國民眾政治立場的分化,大多數州的政治立場也已基本固定下來,成為民主黨或共和黨穩定的“票倉”。而剩下的幾個搖擺州的選舉人票就成了最終決定總統歸屬的關鍵因素。

為了贏得最後的勝利,每位總統候選人都特別注重對搖擺州的爭奪。這樣一來,他們或多或少地忽略了其他州選民的訴求。針對這一現象,有觀察人士指出,讓25%的選民來決定整個美國的未來走向是極不公平的。