上里鎮

四川省雅安市雨城區下轄鎮

上里鎮位於雨城區北部,東接名山區萬古鎮,北臨邛崍市天台山鎮,西靠蘆山縣龍門鎮,南抵區內碧峰峽鎮,距雅安市市區27公里,距離成都市區約136公里,省道105線(雅上線)由南向北穿越全鎮。

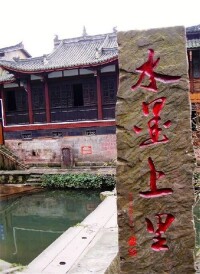

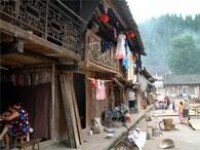

上里古鎮是四川歷史文化名鎮,具有省級文物保護單位2處、市級6處。1982年被四川省命名為“歷史文化名鎮”。這裡是紅軍長征北上的過境地,也是昔日南方絲綢之路。臨邛古道進入雅安的重要驛站,小鎮依山傍水,田園小丘,木屋為舍,現仍保留著許多明清風貌的吊腳樓式建築。這裡還是影視作品的外景地。2013年6月5日掛牌國家AAAA級旅遊景區。2019年1月,入選第七批中國歷史文化名鎮。

2019年12月,四川省人民政府關於同意雅安市調整部分鄉鎮行政區劃的批複(川府民政〔2019〕14號)鄉鎮行政區劃調整改革工作將中里鎮、上里鎮行政區域合併設上里鎮,鎮域幅員面積113.96平方公里,鎮人民政府駐四家村2組69號。

2020年5月村級建制調整改革後上里鎮轄四家村、五家村(原五家、治安、白馬)、六家村、七家村(原七家、廟圷)、共和村(原共和、箭桿林)、中里村(原中里、建強)、龍泉村、建新村(原建新、張溝)、鄭灣村(原鄭灣、復興)共9個行政村。2020年9月村民小組調整改革后,村民小組調減為75個。總人口25600餘人

鎮黨委下設2個村級黨委(五家、中里)、7個黨總支(機關、四家、七家、共和、龍泉、建新、鄭灣)共計22個黨支部,黨員總數802人。

上里鎮古時有5家大姓聚居,俗稱“五家口”,即是:韓、楊、陳、張、許五大家族群聚。關於五大家族的傳說更是各有千秋:韓家銀子(官商錢多)、楊家頂子(官宦世家)、陳家穀子(屯糧大戶)、張家棍子(骨科習武)、許家女子(漂亮勤勞),其中的故事耐人尋味。

上里鎮

至今仍流傳著這五大家庭的各自千秋,即:楊家頂子(官宦仕家)、韓家銀子(經商錢多)、陳家穀子(糧田眾多)、許家女子(長得標緻)、張家碇子(習武賣葯)。

解放后,依據隴西河的流向,上游所在的鄉劃為上里。古鎮人口探源,據史書記載,這裡漢以前為青衣羌人領地,漢至隋歸嚴道縣管轄,隋末唐初曾一度隸屬臨邛郡,爾後歸雅州府。

古時的西蜀稱“西南夷”為開發這片寶地從先秦到明清間,曾有幾次大規模的移民活動,如秦滅趙國后,徒趙國臣來巴蜀,漢代遷楚國臣民來青衣,明末清初又一次大規模的湖廣填四川移民。

上里早期為民族聚集區,民族中主要以本地土著的巴蜀民族——青衣羌人為主。由於南方絲綢之路的不斷繁華,常有外地民族來此定居,他們帶來了先進的中原文化和境外文化同當地文化融合成了統一的漢文化,至今給我們留下遍及全鎮的文物古迹,使參觀者常常陷入史海沉鉤之中。

上里鎮位於四川省雅安市雨城區北部,是歷史上南方絲綢之路的重要驛站,亦是近代紅軍長征過境之地。

古鎮有著悠久的歷史文化沉澱和得天獨厚的自然生態環境,擁有省、市級文物保護單位共8處,先後被評為四川省歷史文化名鎮,革命老區和“四川省十大古鎮”。

古有詩云:“二水夾明鏡,雙橋落彩虹”,正是對上里古鎮生動形象的總體描繪。二水環繞的古鎮內明清建築錯落、古樹參天,茶馬古道上唐宋文物遺跡眾多,近代紅軍石刻標語隨處可見。

讓往來遊客踏石板道上體味歷史的滄桑,漫步於小溪流水邊享受怡人的田園風光,站在古老的石橋上領略自然的恩賜,沉醉在白馬靈泉邊聆聽古“羅繩”興衰的故事……

也稱“蜀身毒道”,總長200公里,與西北“絲綢之路”一樣,”南方絲路”對世界文明也作出了偉大的貢獻。上里古鎮古時為南方絲綢之路。也是臨工古道進入的重要驛站。

上里居於兩河相交的夾角內,民間傳為“財源”匯聚的寶地。古鎮依山傍水,田園小丘,木屋為舍,石板鋪街,還有“十八羅漢朝觀音”的18座山丘。以“二仙橋”為代表的8座古石橋歷史悠久、風格各異。

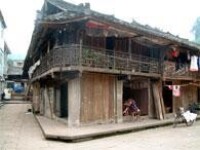

上里古鎮的建築格局具有以民居為主的空間特色,建築風格仍以明清時期的為主。古鎮的街道主要呈“井”子布局,且都不寬,兩邊全是老式的鋪面。古鎮以木結構為主要建築,寓“井中有水,水火不容”之意,以水制火孽,祈願小鎮平安。

上里鎮

本區最高峰黑岩坪海拔1725米,與天台山相連,河谷平壩為農田,最低處海拔905米,山丘嶺上林木植被茂密,生態環境質量較佳,無污染。

本區屬亞熱帶濕潤季風氣候,具有夏無酷暑、冬無嚴寒、氣候溫和、四季分明、雨量充沛的氣候特徵。

境內野生動物種類繁多,有山羊、野兔、野豬、麂子、杜鵑、畫眉、老熊、錦雞等獸類、鳥類和兩棲爬行及大量森林昆蟲。森林覆蓋率近80%。

上里鎮幅原面積75.8平方公里,共轄9個村,62個合作社,截止2006年底總戶數為3208戶,總人口10790人。農業戶2982戶,農業人口11242人。其中,轄區9個村包括箭桿林村、五家村、治安村、共和村、七家村、六家村、四家村、廟圷村等。

上里鎮

主要農產品年產量:糧食總產4366噸;肉類總產量2010噸;茶葉151噸;出售林竹3600噸。

年財政收入:122.8萬元。

上里鎮

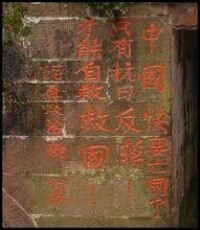

1935年紅四方面軍長征途經上里並駐紮半年之久,在鎮內留下的數十幅石刻標語都是非常有價值的革命歷史文物。

正如《中國古鎮游》一書中的記載以及中國歷史文化名城研究所川西北調研組朱曉林博士(上海同濟大學)寫道,“鎮內石板鋪街、木屋為舍、建築群高低錯落、古風宛然;大院整個建築雕樑畫棟、飛閣流丹,鏤空細刻、曲盡其妙,……均為清代佳作;從現狀總體風貌與居住建築群規模而言,上里鎮是保護的相當完整的鄉土聚落。”

近況

上里鎮

根據境內尚存的文物記載,古鎮初名“羅繩”,是巴蜀平原通往關外民族地區的關卡之一,從這裡到邛崍至蘆山和雅安,各為一日行程。這五大家庭各有千秋,很久以來就流傳著“楊家的頂子,韓家的銀子,陳家的穀子,許家的女子,張家的錠子”的說法。

所謂頂子,是說楊家詩書傳家,世代官宦;銀子,是說韓家世代經商,積聚了大量錢財;穀子,是說陳家田產廣闊,糧食豐足;女子,是說許家的女兒品貌雙全,勤勞善良,持家有方,各戶爭相聘娶;錠子,普通話叫拳頭,是說張家有習武傳統,個個驍勇善斗。

如此形象生動的說法,勾勒出了古鎮的人文輪廓。三個女人一台戲,五大家族更是好戲不斷。想當年上里的狹窄的石板街上,官場、情場、商場、農場都成了家族們的競技場。這裡能不發生故事嗎?

逢年過節的時候,鎮上的居民請戲班在戲樓唱戲,其中蘊涵著“萬人共樂”的思想。具有傳統民俗風情的雅安上里古鎮成了一片歡樂的海洋,年豬節旅遊主題活動正式開幕,傳統的農家過新年、殺年豬、看大戲的喜慶場面。

年豬節

薄霧籠罩中的上里古鎮就打破了往日的寧靜,家家戶戶都起了個大早,在自家的樓閣上掛中國結、紅燈籠並貼上對聯。在修整一新的古戲台邊,幾個唱大戲的人已穿好了戲服,正在緊張地化妝。10點半在這裡舉行的年豬節。

年豬祭天重現100年前儀式

在雅安市代市長徐孟加宣布年豬節活動開幕後,整個小鎮頓時沉浸在一片歡樂的海洋中———鑼鼓敲起來了,秧歌跳起來了,迎親的轎子也抬起來了。

這時,最令人注目的是,幾個穿著舊式服裝的小夥子抬著一頭神情安然的大肥豬,邁著有節奏的步伐走到戲台下面。隨後,他們將系著紅布的大肥豬放到了一個香爐前面。原來,這裡馬上要舉辦一個傳統的年豬祭天儀式。

隨著祭祀師手中的香火一比畫,周圍一下安靜下來。“祈禱明年風調雨順,祝福上里五穀豐登……”只見祭祀師口中念念有詞,100年前上里古鎮祭祀上蒼的場面再當今人們面前。

年豬飯

上里鎮

一名殺豬匠提起一把長約五十厘米的尖刀,對準豬的喉嚨就是一刀,手起刀落間,這頭剛開始還哼哼直叫的大肥豬逐漸沒了聲音。殺豬匠完成了口吹豬皮、鐵皮刮毛、金鉤倒掛、長刀破膛等工序。最後,肥豬被分成幾塊掛在了豬肉架子上,主人當場叫賣起來,“這些豬都是綠色生態豬……”不到兩個小時,這些豬肉就被搶購一空。

中午時分,上里古鎮各戶人家的堂屋裡都已擺好了酒席,當地純樸、善良的老百姓和上千名來自城裡的遊客像一家人一樣,端起了大碗的白酒,吃起了大塊的豬肉,大家在一起共享豐盛的年豬飯。

當今這個時候,在充滿臘梅芬芳的鄉村曬穀壩上,一起跳起歡快的農家舞,自然別有一番風味。

上里鎮

雅安為著名的雨城,景區也多雨濕潤。冬無嚴寒,夏無酷暑,年平均氣溫15度左右,一月平均氣溫5度左右,七月平均氣溫23度左右。無霜期308天,雨日多達200天左右。秋多綿雨,夏為陣雨。遊覽時應帶雨具。

線路推薦

→碧鋒峽上里古鎮二日游

→蒙頂山上里古鎮二日游

雅安距離成都130公里(高速路),車程約90分鐘。雅安至上里鎮27公里(柏油路),車程約30分鐘。

成都——雅安——南遊望魚古鎮(半天)——折返雅安周公山溫泉(住宿)——北游碧峰峽景區(一天)——晚上到上里古鎮(住宿)——游古鎮、白馬泉(一天)——根據您的時間安排可選擇行程:

——①從成雅高速返蓉;

——②前往雅安市名山縣蒙頂山風景區遊玩(一天)——成雅高速返蓉;

——③自駕車從古鎮出發,直接向北行駛,游天台山、平樂古鎮,經邛崍返回成都。小帖士

散客從成都出發可到石羊場汽車站乘車(每日早晨6:30到下午7:00均有班車,20分鐘一班),費用49元/人。抵達雅安后需前往雅安旅遊車站搭乘到上里的班車(早晨7:00到下午7:00均有班車,15分鐘一班)費用7元/人。

古鎮住宿

上里古住宿條件已成熟,古鎮內興建了很多的民宿客棧,非常有特色,大多為木質結構,很有特色。住宿條件也較為完善,環境比較乾淨。價格相對實惠,鄉游網上可以預定。

古鎮

古鎮建在二水環繞,面向田野小丘,與四周古主、修竹、溪水、古橋相映成趣。鎮上古樸的建築高低錯落,風格各異,石板鋪街,木屋為舍。街市以主要是“井”字布局,取“井中有水”防止火患之意。居高俯覽,宛如觀賞一幅古老的畫卷;身臨其間,有又一種時光倒流回到從前的感覺,彷彿置身世外。

古橋

從古鎮沿河上溯1公里,有十餘座古橋,造型無一相同,這些橋樑不僅是南來北往的通道,而且再現了古鎮歷史和匠師的技藝,其中最具代表性的是:清乾隆41年的“二仙橋”(單孔大跨度石拱橋)與清乾隆14年的“立交橋”(進入古鎮的必經之路,橋面平整,兩端為引橋,可上下通行,大有“雨水夾明鏡,雙橋落彩虹”之勢)。

古塔

上里的古塔分為文峰塔(又稱字型檔)、建橋塔、藥王塔和舍利塔。是體現上里鎮政治經濟歷史文化藝術繁榮程度的象徵性建築物。

古牌坊

古鎮內尚存有3座石牌坊,即省級保護單位“雙節孝”石牌坊;市級文化陳氏“九世同居”和陳氏“貞節”牌坊。

古泉

白馬泉、噴珠泉是古鎮域內獨特的風景區,素有“雅州山水秀,二泉天下奇”的美譽。白馬泉古名“龍淵”,是常年恆溫間歇泉,因起潮落潮均能聽見馬蹄的聲音二得名;噴珠泉,距白馬泉100米,泉邊有清代雅州太守黃雲鶴所書“噴珠泉”三個大字,改泉泉水終年不枯,清澈見底的泉池隨時可見到珍珠般的氣球從池底噴出。

上里古鎮韓家大院

紅軍石刻

1935年6月—1936年2月26日,紅一方面軍經雅安在夾金山下的達維與紅四方面軍會師湖,一方面軍繼續北上,四方面軍因受錯誤路線影響而南下。

1935年11月12日,紅軍再次解放了上里。紅軍北上后,群眾用泥土和石灰將四個政治部(認真、德誠、紫光、崇安)標語保護起來,解放后又將覆蓋物去掉,標語又恢復原貌。古鎮境內尚存有紅軍石刻標語數十幅,絕大部分集中在古鎮上,形成一條“紅軍走廊”,是後人重走紅軍路,體味紅軍文化的理想所在。

十八羅漢拜觀音

上里鎮自然景觀,位於上里鎮中心小學對面。因十八個連續突兀的小山峰,面對“觀音峰”而得名,是上里最具莊嚴神聖、奇拔秀逸的自然景觀。

上里鎮是國家級歷史文化名鎮、四川省文旅特色小鎮、四川省第二批省級特色小鎮和“四川省十大古鎮”,先後被評為“全國環境優美鎮”、“全國特色旅遊景觀名鎮”、“國家AAAA級景區”、“四川十大茶旅遊魄力鄉鎮”、“四川省文化先進鄉鎮”、“四川省綠化先進集體”等榮譽稱號,併入選首批“四川最美古鎮”、“省級園林城鎮”,設立有“生態和民俗文化普及基地”、“四川省哲學社會科學普及基地”、“全國人文社會科學普及基地”,是川西南黃金旅遊環線上一顆璀璨的明珠。