小木屋系列

小木屋系列

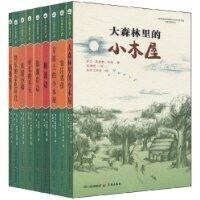

“小木屋”系列作品,可以說就是羅拉前半生的自傳,書中的主角羅拉也就是真實羅拉的化身。小木屋系列九部小說分別是《大森林裡的小木屋》《草原上的小木屋》《農莊男孩》《在梅溪邊》《在銀湖岸》《好長的冬天》《草原小鎮》《快樂的金色年代》和《新婚四年》。適合10~16的孩子看。

羅蘭·英格斯·懷德(1867年-1957年),生於美國中部威斯康星州的拓荒者家庭。系美國二十世紀四五十年代著名的兒童文學作家。羅蘭從65歲才開始兒童文學的創作,畢其一生所完成的9本“小木屋”系列小說,現均為世界兒童文學的經典之作。

小木屋系列

這套書,就是你手中的“小木屋”系列小說;這位可愛的老婦人,就是本書的作者——羅蘭·英格斯·懷德(Laura Ingalls Wilder)。

羅蘭出生於美國中部的威斯康星州。當時,美國的南北戰爭剛剛結束,各地正掀起到西部拓荒的熱潮。羅蘭從兩歲開始,就跟著她的爸、媽四處遷移。她在十三歲以前,就已到過威斯康星州的大森林、堪薩斯州的大草原、明尼蘇達州華納森林的梅溪邊、艾奧瓦州的柏歐克以及達科他區。他們住過小木屋,也住過台地下的土洞。

羅蘭在家中排行老二,上有姐姐瑪麗,下有妹妹琳琳和格萊斯,而瑪麗卻在十四歲時因感染猩紅熱而失明。姐姐的不幸與開拓家園的艱辛,使羅蘭從一個天真的小女孩長成堅強勇敢的少女。十六歲時,為了幫助瑪麗去讀昂貴的盲人學校,她便獨自離家去教書。同時她認識了一個踏實的農莊男孩——阿曼樂·懷德。十八歲時,羅蘭和大她十歲的阿曼樂結婚,後來生下了女兒玫瑰。

羅蘭和阿曼樂非常相愛,但是剛結婚的那段日子卻非常辛苦。他們同心協力,經過多年的奮鬥,生活才逐漸改善。後來他們定居在密蘇里州,還在自己的農場蓋了一幢有十個房間的大房子。這時候,羅蘭的女兒玫瑰也已經長大、結婚,而且成為一個相當出色的新聞作家。玫瑰鼓勵羅蘭把過去的拓荒生活寫出來。她們一起閱讀了很多拓荒文學作品,一起討論寫作技巧。勞拉從六十五歲開始寫小說,十年之間,她寫下了九部“小木屋”系列小說。

這九部小說分別是《大森林裡的小木屋》《草原上的小木屋》《農莊男孩》《在梅溪邊》《在銀湖岸》《好長的冬天》《草原小鎮》《快樂的金色年代》和《新婚四年》。羅蘭的小說出版后就很受歡迎,到她八十七歲時,這套《小木屋》系列小說開始譯成多國語言,在世界各地發行。一九五七年,羅蘭在密蘇里州的落磯山農場去世,享年九十歲。

《小木屋系列(套裝共9冊)》 由9部小說構成的題為《小木屋》的系列小說,是美國一個拓荒者家庭的女兒根據早年的經歷寫成的。這位作者,羅蘭·英格斯·懷德(Laura IngallsWilder,1867—1957)。在已經65歲時才開始寫作,經過10餘年陸續完成了它。自1932年出版第一部《大森林裡的小木屋》。到1971年最後一部《新婚四年》作為羅蘭的遺稿出版,歷時40年。

《小木屋》系列小說已經成為現代兒童文學的著名經典,不僅被翻譯成世界多種文字出版。為各國青少年讀者所喜愛,還產生出眾多的文化副產品,迄今為止它已被改編成各種形式的故事。拍成系列電視劇和多部電影片。作者生活過並在小說中描寫過的地方——戚斯康星州大森林中和堪薩斯州大草原上的小木屋,達科他州銀湖岸邊的農莊,德斯密特鎮的舊居,成為了著名的歷史遺跡。每年迎來成千上萬的訪問者。

《小木屋》系列小說講述這樣的故事:南北戰爭期間,美國國會於1862年頒布了《宅地法案》,拓荒者可以申請獲得公有土地(放領地),從而揭開了西部大開拓的壯闊時代。在這樣的背景下。羅蘭一家開始了拓荒者的生活,而幼小的羅蘭則在這一生活歷程中成長起來。《小木屋》系列小說對羅蘭個人的成長曆程和家庭的拓荒史描述得豐富而細膩。如一幅工筆細描的圖畫。

聊聊小木屋(蘿蔔探長):

羅蘭一家幾乎每個聖誕節都過得別有一番滋味,能說說給你印象深刻的一兩次嗎?

羅蘭的爸爸是個很能幹的人,尤其木匠活非常出色,能詳細說說其中一兩件嗎?在小木屋系列中人和動物有著非常和諧的關係,能舉一兩例子嗎?

草原是美麗的,但是隱藏了很多兇險。看看能列舉多少種羅蘭他們遇到的自然災害。

小木屋中有很多簡樸而又深刻的生活感言,比如羅蘭一家幾乎兩手空空的離開印地安區草原的時候,羅蘭爸爸說他們帶走的比留下的還要多,這是為什麼呢?

愛得華先生是羅蘭一家最好的朋友,能說說他們間感人的故事嗎?

小木屋中有不少筆墨描寫了狼群,能說說給你留下了什麼印象嗎?

大草原上的生活是非常艱苦的,但是他們的精神生活卻是非常豐富的,說說他們是怎麼自娛自樂的嗎?

阿曼樂因為很小就開始干農活,深深知道了辛勤勞作的艱辛。你知道阿曼樂爸爸是怎麼描述5角錢的價值嗎?

這是一套上海教育出版社的英語註釋讀物,英文原著,后附註釋和辭彙表。編者在前言中寫道:“本書內容生動活潑,文字樸實流暢。作者在描述生活方式、勞動過程時,十分具體精確;在抒情寫景時,卻又細膩深刻。讀者可以從中學到廣泛涉及生活各方面的用語和地道的表達方式,以提高自己的英語水平。同時,又可以從這套書中學到一些美國的歷史和地理知識,了解到美國人民在早期開荒移民時期與自然界的暴風雨、蝗蟲、野獸等作鬥爭的情形;了解到他們砍伐森林、開墾土地、種植作物、畜養牛羊、建造自己家園的艱苦勞動;以及拓荒者日常家庭生活、文娛活動、節日團聚的歡樂情景。……這套叢書適合高中或大學低年級學生作為課外泛讀材料,對於英語愛好者當然同樣適用。……”

我一本一本細細翻閱著,愛不釋手,可以堂而皇之地買回家了,可以心安理得地看小說而不用覺得浪費時間了,因為是學英語嘛!

但是囊中羞澀,雖然每本只需2.85元,一套書的價格對我來說仍是一筆巨款。猶豫、取捨了許久,挑了一本《大草原上的小屋》。

當時的我並未意識到,它對於我不僅僅是一本英語學習書,而將成為我最珍愛的書籍之一。

書中始終洋溢著的濃濃的親情,簡陋的物質條件下精神世界的富足,艱苦環境下總是發現自然的美麗及人性的美麗的樂觀態度、總是充滿著希望並且總是努力靠自己的辛勤勞動實現希望的主人公,深深地吸引了我。勞拉,成了我精神上的朋友。羅蘭父母的相親相愛、互相體諒包容、互相欣賞珍惜以及對孩子們的愛,亦成為長大后的我理想中的美滿婚姻模式。

多年來,三本“小屋”書――《大草原上的小屋》、以及後來好友瑩送給我的《在銀湖畔》、《梅溪邊》一直陪伴我左右,完成大學學業,走上工作崗位,為人妻為人母。書很舊了,看了很多遍,常常讓浮躁的心安寧、沉靜下來,讓纏擾眼前的艱難困苦變得微不足道,學會快樂地享受自己所擁有的、希冀自己所沒有的,總是保持著良好的心境。

當然,心底深處一直隱藏著一份遺憾,想念著另外幾本失之交臂的“小屋”書,希望著有一天與之重逢。

有了孩子后,孩子在不知不覺間被媽媽(刻意)培養成了一個小書蟲。與紅泥巴相識,更是母子書蟲的一大幸事。那麼多優秀的童書源源而來,媽媽總是先睹為快,而每次新書回家,兒子的歡呼尖叫(遠超過得到一件新玩具)亦令媽媽心滿意足。母子共讀、父子共讀是家中最常見的歡樂情景。

每天瀏覽紅泥巴,成了一件必不可少的事。第一次看到“小木屋”預告的時候,心中怦然而動:久違了,小屋!

在鍵盤上敲下這些文字的時候,眼前又浮現起那個在書架前徘徊猶豫、取捨不下的青澀少年,呵,時光飛逝。當年慷慨贈書的好友瑩,已遠赴重洋去了羅蘭的國家,而我,一個步入中年的平凡女子,竟以如此奇妙的方式,圓了十八年來的缺憾。

生活總是如此充滿著意外和驚喜,叫人忍不住感激上蒼:讓我來這世界一遭,體味世間種種酸甜苦辣。

活著,希望著,真好!

“小木屋”系列作品,可以說就是羅蘭前半生的自傳,書中的主角羅蘭也就是真實生活中的羅蘭。

第一部《大森林裡的小木屋》

小木屋系列

第二部《農莊男孩》

小木屋系列

第三部《草原上的小木屋》

小木屋系列

第四部《梅溪邊》

小木屋系列

第五部《銀湖岸邊》

描寫的是羅蘭一家從離開梅溪邊到達科他區銀湖岸的故事。從梅溪邊到達科他區,羅蘭坐的不是篷車,她第一次坐上了火車。羅蘭十二歲了,由於姐姐瑪麗的失明,她的個性有了明顯的改變。她不再有姐姐可以依靠,不再有任性不懂事的權利,於是羅蘭更深刻地體會了成長,也學會面對自己雖不喜歡、卻必須做的事。另外,對他們全家而言,在銀湖岸的生活給他們帶來了新希望——爸可以在這裡申請一塊一百六十英畝的土地。

小木屋系列

小木屋系列

第七部《草原小鎮》

小木屋系列

第八部《快樂的金色年代》

小木屋系列

第九部《新婚四年》

這是羅蘭去世后才被發現的手稿,它描寫了勞拉和阿曼樂婚後前四年生活的點點滴滴。在這四年裡,勞拉與阿曼樂的生活非常辛苦,他們先後遭受了房子燒毀、旱災、雙雙病倒以及兒子夭折的厄運,唯一的安慰可以說就是女兒玫瑰的健康成長了。然而,勞拉與阿曼樂並沒有被接二連三的挫折擊倒,他們以兩人深厚的情感為後盾,依然滿懷希望與勇氣,共同面對未來,開創了屬於他們自己的家園。

總結

從拓荒女孩到馳名世界的兒童文學作家,勞拉一生的故事充滿了曲折。“小木屋”系列小說充分表現了堅毅的拓荒精神。勞拉以她細膩、誠懇的筆法,將一個女孩的成長寫得生動感人,更將父母手足間的親情、她和阿曼樂間含蓄雋永的夫妻之情,以及拓荒時代人們的勤奮、勇敢,以及對大自然的謙敬,表現得淋漓盡致。“小木屋”系列的可貴之處就在於——它不但記錄了美國拓荒時代的歷史,更記錄了個人的成長。

小木屋系列

·出版日期:2009年04月

·ISBN:bkbk981383

·條形碼:bkbk981383

·版本:第1版

·裝幀:平裝

·開本:16

·正文語種:中文

·叢書名:小木屋系列

·套裝數量:9

那些古典的畫面和古典的感情(王林)

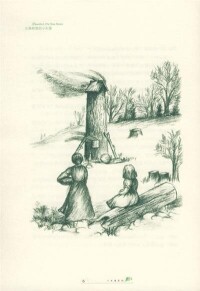

小木屋系列插圖

請跟隨作品的描述想象一下這樣古典的畫面:一輛大篷車奔駛在一望無垠的草原上,大蓬車由兩匹馬拉著,爸爸坐在車頭,媽媽則抱著一個小嬰兒,兩個伶俐的小女孩坐在車尾,還不斷地向後張望,車后跑著家裡的小狗。草叢中不時蹦出幾隻野兔,草原上空有鷹隼在盤旋,天邊的朝陽正在升起,先是淡淡的粉紅色,接著小小的雲彩中閃出金光來……

再請跟隨作品的講述體會一下這樣古典的情感:傍晚,大森林裡溫暖而舒適的小木屋,爸爸開始拉起了小提琴,媽媽和孩子們圍坐在壁爐前,開始給孩子們講故事,“從前,大森林裡住著一個巫婆……”,孩子們緊張的眼神讓這個黃昏無限延伸,媽媽的擁抱也讓隨後的睡眠安穩而踏實。

昔日的大草原已經變成大都市,黃昏則被球賽和肥皂劇佔領,那些古典的畫面和古典的情感都逐漸消逝。或許,“小木屋”的作者正是體會到了這種消逝,才決定在65歲時開始講述自己童年時的故事,希望用筆留住這一切。她一共寫了10年,有9部作品面世,都獲得了巨大的成功,成為世界兒童文學的經典名著,“小木屋”的故事被改編成100多集的電視連續劇。1954年美國甚至設立以懷德名字命名的兒童文學獎,也就是“懷德獎”。難怪這套書在台灣出版時,林海音先生十分喜愛,寫下了好幾千字的給孩子的導讀文字。

好久沒有讀到這樣耐讀的、適合中高年級小學生閱讀的兒童小說了,也好久沒有讀到這樣溫婉而流暢的優美譯文了。一般而言,以回憶的心態來寫文學作品,容易對童年抱有“賞玩”的姿態,覺得童年時一切都美好得很。這種姿態稍不如意,就容易滑向“矯情”,但羅蘭卻真實地展現了拓荒者一家的顛沛流離,這其中有自然界的災難,還有印第安人的騷擾,不過,一切的艱辛和艱難,在拓荒者的雙手和勇氣面前,都紛紛退卻。作者在寫作時,並沒有玩文學技巧,只是簡潔而又真實地展示童年的生活。或許,正是這種真情實感打動了孩子,才使這套書成為很多美國孩子必讀書。隨著近幾年翻譯童書出版的增多,能讀到“信”的譯文已屬不易,讀到“雅”和“達”的譯文則簡直可謂是幸運了。羅蘭美國式的簡潔文風一定給了譯者很多信心,而且譯者一定也是諳熟兒童心理的,知道用什麼詞語和句式能讓譯文好懂又傳神。

小木屋系列插圖

我估計這不會是一套市場熱銷的書(雖然我很希望每個孩子都能讀一讀),它的封面樸素得一如它的內容,輕柔、優雅、安靜,而孩子要的是恐怖、刺激、熱鬧。但正是這樣,我才期望被老師和家長的慧眼發現,把它們從一大堆花花綠綠、打打殺殺的書中抽出來,給孩子一個清涼的閱讀之夏。

一部自強不息的“拓荒百科” (阿甲)

我認為羅蘭·英格斯·懷德的“小木屋”系列是一套近乎完美的書,無論孩子還是大人都值得一讀。如果一定要對它的中文版挑一點毛病的話,那就是封面。設計者刻意進行了一點卡通處理,使書顯得更孩子氣一些,但這恰好與原著的趣味悖離了。

“小木屋”系列講述美國拓荒時代一個女孩的成長經歷,語言親切,細節豐富而且有趣,但主題是非常嚴肅的。它很讓美國的孩子著迷,出版以來歷經大半個世紀,一直是美國孩子最愛讀的書之一。即使在今天,當他們瘋狂愛上“雞皮疙瘩”、“哈利·波特”的同時,也仍然繼續愛著“小木屋”。說來的確有點怪。

“小木屋”的誕生本身就是一個有趣的故事。

大約在1930年的美國,一位年逾花甲的老奶奶寫了一本名叫《拓荒女孩》的自傳。羅蘭是她的名,娘家姓英格斯,夫家姓懷德(或譯“槐爾特”)。羅蘭在一個拓荒者家庭長大,18歲時與另一個到西部拓荒的青年阿曼樂結婚。她沒有受過高等教育,早年的學校教育也斷斷續續。她從未出過書,沒有名氣,誰會願意出版一位普通老太太的自傳呢?出版社的拒絕讓羅蘭感到泄氣。

幸好羅蘭有個女兒名叫玫瑰,她是一位出色的新聞作家,從小就愛聽媽媽講拓荒者的故事。玫瑰建議媽媽把自傳改寫成小說,還幫媽媽收集有關拓荒時代的資料,討論寫作技巧。於是在1932年,第一本《大森林裡的小木屋》誕生了。

這本講述羅蘭小時候(19世紀60年代)一家人在大森林邊生活的故事立刻贏得了讀者的心,尤其是小讀者們,他們紛紛寫信央求羅蘭奶奶再講一個、再講一個。這位堪稱“故事簍子”的老奶奶雄心勃發,越講越高興,在連續10年間一共寫了九本,故事從她3歲時一直講到大約22歲(其中有一本《農莊男孩》是講丈夫小時候的故事)。

羅蘭自己恐怕也沒有想到,這九部小說竟成了世界兒童文學寶庫中的經典,美國文學史上的一塊里程碑。在美國白宮的網站上,列著美國兒童文學作家“夢之隊”,只有三位:一位是寫《夏洛的網》的E.B.懷特,一位是寫《戴高帽的貓》的蘇斯博士,另一位就是她。

羅蘭講述的故事是那麼的“普通”,普通得讓你覺得它所獲得的成就簡直是一個奇迹。

她講述,自己一家如何在大森林邊生活,如何種植、打獵、製作食物,還有衣食住行各方面的細節,細緻到你甚至可以把這本書當作食譜來看待。(《大森林裡的小木屋》)

她講述,一家人如何駕著大篷車跨越800多公里,來到美國中部人跡罕至的大草原,搭建小木屋,開闢農場,飼養牲口,與狼群、未開化的印第安人、可怕的疾病打交道。(《草原上的小木屋》)

她講述,一家人又是如何被迫遷徙,再次跨越800多公里來到美國西北部的草原,重新開闢新的農場,在金秋收穫季節又遭遇到蝗災以至顆粒無收。(《梅溪邊》)

她講述,爸爸巧遇良機,在鐵路公司謀職,一家人如何來到西部鐵路的最前端,看著荒原被平整,鐵軌被架設,鐵路帶著拓荒人潮湧向西部。(《銀湖岸邊》)

她講述,就在新建的鐵路邊,他們和其他拓荒者親手搭建起一座小鎮,可那一年正趕上罕見的長達七個月的暴風雪冬季,全鎮人幾乎都被餓死、凍死。(《好長的冬季》)

她講述,紛紛湧向西部的拓荒者們,如何靠雙手建設起一個個農場,土地漸漸富饒,小鎮漸漸繁榮,當春暖花開一切欣欣向榮之際,少男少女們開始青春萌動,愛情在新生的大地上開花結果。(《草原小鎮》、《快樂的金色年代》、《新婚四年》)

羅蘭講述的是一個成長的孩子眼中普通拓荒家庭的故事。它屬於美國,也屬於全世界。她告訴我們,人類曾經怎樣去到未開發的大自然里生存奮鬥,懷抱著“開闢屬於自己的家園”的夢想,百折不撓,自強不息。而在這種艱難困境中長大的孩子,健康、自信、快樂、浪漫,對人充滿友愛,對生活充滿感激之情。

今天,當我們身處大城市鋼筋水泥的叢林中,享受著科技進步帶來的各種奢侈時,可曾去思考過生命的基本訴求,可曾時時懷抱著作為一個人的榮耀與夢想呢?

在亞馬遜網站上,有位美國的讀者在書評中寫道:“我讀著這些許多代以前發生的故事,不禁在想,活在今天的我們並不比那個年代的人們更優越啊。”

這恰好也是我的想法。