共找到2條詞條名為沈佺期的結果 展開

- 唐代著名詩人

- 明鄭時期台灣醫祖

沈佺期

唐代著名詩人

沈佺期(約656 — 約715),字雲卿,相州內黃(今安陽市內黃縣)人,祖籍吳興(今浙江湖州)。唐代詩人。與宋之問齊名,稱“沈宋”。

善屬文,尤長七言之作。擢進士第。長安中,累遷通事舍人,預修《三教珠英》,轉考功郎給事中。坐交張易之,流驩州。稍遷台州錄事參軍。神龍中,召見,拜起居郎,修文館直學士,歷中書舍人,太子少詹事。開元初卒。

建安后,訖江左,詩律屢變,至沈約、庾信,以音韻相婉附,屬對精密,及沈佺期與宋之問,尤加靡麗。回忌聲病,約句准篇,如錦繡成文,學者宗之,號為“沈宋”。語曰:蘇李居前,沈宋比肩。有集十卷,今編詩三卷。

沈佺期(約656 — 約715),字雲卿,唐代詩人。唐高宗上元二年(675)進士及第。由協律郎累遷考功員外郎。曾因受賄入獄。出獄后復職,遷給事中。中宗即位,因諂附張易之,被流放驩州。神龍三年(707),召拜起居郎兼修文館直學士,常侍宮中。后歷中書舍人,太子少詹事。沈佺期與宋之問齊名,並稱“沈宋”。他們的近體詩格律謹嚴精密,史論以為是律詩體制定型的代表詩人。原有文集10卷,已散佚。明人輯有《沈佺期集》。

沈佺期

他的《獨不見》是一首較早出現的優秀的七言律詩,音韻明暢,境界廣遠、氣勢飛動。此詩曾被推為“唐人七律第一”。

高秉(左木右秉)在《唐詩品高序》中有評:沈宋之新聲,蘇(廷)張(說)之大手筆,此初唐之漸盛也。前人論沈宋,大抵薄其為人而又肯定他們在律詩中的地位。這段文字就是中國古代文學史上對沈佺期的蓋棺定論。也正因為他是一個名氣不太大而又不可缺失的文學史人物,文學史家只取其長而不理其冤,因而使“又皆謅事太平公主、張易之等貴佞”、“……薄其為人”的評價一直流傳至今,果真如此嗎?

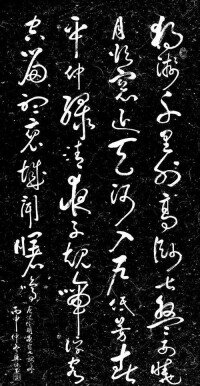

沈佺期-夜宿七盤嶺 草書

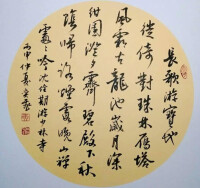

沈佺期 游少林寺

他可能犯了官場眾厭。三是遭受了池魚之殃,做了宮庭政治鬥爭的犧牲品。值得一提的是,柬之政變、韋后干政、武則天卒這三件大事都是發生在神龍元年(705年)的1月、2月和11月,1月以後時年已82歲的則天武后就被迫移居洛陽上陽宮,她在長安的一批親信舊臣遭到了全面的洗劫,佺期公也在洗劫之列。韋氏干政后,大肆捕殺武周人物,大“罪”者、證據確鑿者多遭詔斬,余者下獄愈千之眾。佺期公之所以未遭詔斬,是中宗下了一道聖旨對武周大臣不能濫殺,“聖旨垂明德,冤囚豈濫誅”是也;再就是因為所誣之人尚無確證。

綜上所述,一、二原因只是表面現象,真正下獄的原因是第三個,那就是他所跟隨的主腦人物(武皇)退出了歷史舞台,而且是被逼退出的,新的權貴是不會放過舊時人物,何況韋氏又是一個報復心很強的惡毒女人,中宗在貶房州的路上曾跟韋氏有過承諾,一旦掌權,任韋氏參政議政,佺期公是武皇時期的寵臣,武皇對韋氏一向看不起,她倆雖然是婆媳關係,但主要的還是政敵關係,韋氏能放過武皇時的寵臣佺期公嗎?顯然不能。有人彈劾他有此劫,無人彈劾,他仍難逃此劫。

與佺期公同時受到牽連的家人有兩個年幼的兒子和兩個哥哥、三個弟弟。他在獄中受盡了折磨,經常遭到獄卒用刑,獄中環境很差,臭虱橫行,三天不能吃上一餐飯,兩個月沒有梳頭。時值盛夏,又得了瘧疾,差一點被折磨死了。但是因沉冤不白,意有不甘,洗冤雪恥的決心支撐著他挺過來了。公元705年秋,他從長安出發,經四川、湖南、雲南輾轉了一年的時間,才到達貶地驩州(今越南北部),他在流放之地生活了五年,公元710年接到平反通知從驩州北上,711年到達長安就任新職,做了個閑官,他寫的《回波辭》說得很清楚“回波爾時佺期,流向嶺外生歸。身名已蒙齒錄,袍笏未復牙緋。”

沈佺期

“三春給事省,五載尚書郎”從這句中可以考證佺期公大概在公元697年前後,由考功郎晉陞為給事中,然後做了尚書。給事中任上3年,尚書任上5年。給事中在唐時是很大的官,相當於21世紀的國務院秘書長,同三品。具體負責中書省的日常政務工作。尚書在唐時一般由正三品以上官員充任,位列九卿,完全可以用“顯赫”形容。“寵邁乘軒鶴,榮過食稻鳧。何功游畫省,何德理黃樞”是在做尚書時享受的待遇和他自已發出的感慨;“案牘遺常禮,朋僚隔等威。上台行揖讓,中禁動光輝”這此詩句恰如其分地描述了給事中這個官職在中書省的地位與威風。唐時像給事中這樣一類實實在在的要職只能由皇帝信任的人或親信擔任。武皇當政時期,佺期公的仕途的確是一帆風順的,一直活躍在最高權利集團周圍,沒有做過地方官。從他的詩中可以看出,他無論在哪個崗位上任職,皇帝都很重視他,有活動他是必請之人。仕途上,他40歲以前做的是中等官吏,但很得寵,40歲以後做的是高官,他受寵30多年,這在古代官場是少見的。

![[沈佺期]古鏡](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/8/mb887a715ae1dc80b5384555180c48d6e.jpg)

[沈佺期]古鏡

再從佺期公《被彈》一詩中可以找到“幼子雙囹圄,老夫一念室”句,這說明佺期公當日下獄時兩個年幼的兒子跟著下獄了,只有老伴倖免。但孩子後來為什麼沒有跟隨去灌州流放地呢?在他的《移禁司刑》一詩中有這樣兩句:“埋劍誰當辨,偷金以自誣。”這是說他的案子移到了刑部后,他本人雖然沒有人為他說話,一時出不了獄,在沒有辦法的情況下,他老伴背著他出面散盡家財,求人把他的兩個孩子從獄中贖了出去,以免跟他一道流放邊遠蠻荒之地。“復此單棲鶴,銜雛願遠翔”(答魑魅代寄家人)一詩中說明佺期公內心是允許夫人帶孩子遠走高飛的。韓老太君帶著兩子一女秘密來英應該是在公元705年仲夏前後,從《沈氏家譜》中可以證實這兩個孩子就是由韓老太君帶著秘密來英的二世祖魁多與東美二公。大概在公元710年,佺期公平反后,經過了一年左右的時間才到長安,這時魁多不到15歲、東美不到10歲,來英麓的韓太夫人做出決定,讓家人帶著東美到長安照料父親,魁多和韓太夫人仍然留在英麓。到公元713年佺期公卒,東美公承襲了皇帝的封賞,成人後恩補為禮部員外郎(相當於外交部司長)之職。韓太夫人也被封為一品誥命夫人,欽賜“廬州管轄三千里,英麓排來第一家。”英邑沈氏宗族應為魁多公一支。東美公一支就是以後留居在陝西的沈氏一支。佺期公一族當時在京城也屬名門之列,兩個哥哥和三個弟弟都有官職,但論官品級最高最顯貴就數他一人。他下獄后,其它五人同時受到了牽連,分別流放到鄂、皖、江浙一帶,“降除沾二弟,離拆已三房”兩個弟弟為他分別降了職,其它三房也分散到了各地。除此之外,跟隨他流放灌州的還有一支宗親,他在《答魑魅代寄家人》一詩中最後留下了這樣四句:“戚屬甘胡越,聲名任秕糠。由來休憤命,命也信蒼蒼”,這說明跟他一路流放的族人不願回中土,而且這批人在流放地對他照顧得不好,名聲很壞,怕跟隨全期公回來后遭到報復。佺期公揣測到了他們的心意,也就沒強求帶他們回來。“上京無薄產,故里絕窮庄”這詩是說佺期公回到長安後房屋家產都沒有了,原籍相州的族人都紛紛避亂去了。

還有一說順便作考,那就是韓太夫人是佺期公的續弦。與佺期公生有兩子一女,佺期公下獄時東美公大概3歲左右,魁多公不到8歲,一女才10歲左右。說這話的證據在公詩《赦到不得歸題江上石》中提到的“小兒應離褓,幼女未攀笄”以及《被彈》一詩“幼子雙囹圄,老夫一念室”中可以證實,試想,佺期公下獄時已經49歲,而兒女多在10歲以內,這與古時婚制是不相符合的,最能解釋的只能是續弦所生。另在《沈氏宗譜》記載中與汪氏族人的傳說中可以證實佺期公詩中所提到的“小女”來英邑后嫁於汪氏,二世祖魁多公正是葬於汪氏所有的修舟畈,“小女”正是汪氏家族的一世妣,詩傳、譜載、族傳基本合拍。

來英邑沈氏一族在大別山周圍已經繁衍生息了1300多年,先人墓葬共三處。葬於黃林沖株林山(現名龍形山)的一世祖佺期公冢按考證應該屬衣冠冢,原冢在公元1973年農業學大寨開田改地時被毀,墓中出土的一方硯台今被華中大學鄭在贏收藏;一世妣韓太夫人墓現位於石頭咀鎮徐套村撲地金鐘山則,二冢沈氏族人均以修葺一新,清明、重陽祭祀不斷。來英二世祖魁多公原冢在今孔家坊鄉難作堰村修舟畈蛇行嘴,亦毀於學大寨時期。公元2006年6月經佺期公第47世孫名吉公倡議募銀愈萬,9月修繕,重陽舉行族祭。

元稹:沈宋之流,研煉精切,穩順聲勢,謂之為律詩。由是而後,文體之變極焉。

高秉:沈(佺期)宋(之問)之新聲,蘇(頲)張(說)之大手筆,此初唐之漸盛也。

元好問:沈宋橫馳翰墨場,風流初不廢齊梁。論功若准平吳例,合著黃金鑄子昂。

(其三)

《沈佺期宋之問集校注》(上下)

少婦今春意,良人昨夜情。誰能將旗鼓,一為取龍城。

這是沈佺期的傳世名作之一。詩人類似“無題”的《雜詩》共有三首,都寫閨中怨情,流露出明顯的反戰情緒。這一首詩除了怨恨“頻年不解兵”外,還希望有良將早日結束戰事,是思想上較為積極的一首,藝術上也頗具特色。

首聯敘事,交代背景:黃龍戍一帶,常年戰事不斷,至今沒有止息。一種強烈的怨戰之情溢於字裡行間。頷聯抒情,借月抒懷,說今夜閨中和宮中同在這一輪明月的照耀下,有多少對征夫思婦兩地對月相思。在征夫眼裡,這個昔日和妻子在閨中共同賞玩的明月,不斷地到營里照著他,好像懷著無限深情;而在閨中思婦眼裡,似乎這眼前明月,再不如往昔美好,因為那象徵著昔日夫妻美好生活的圓月,早已離開深閨,隨著良人遠去漢家營了。這一聯明明是寫情,卻偏要處處說月;字字是寫月,卻又筆筆見人。短短十個字,內涵極為豐富,既寫出了夫婦分離的現在,也觸及到了夫婦團聚的過去;既輪廓鮮明地畫出了異地同視一輪明月的一幅月下相思圖,也使人聯想起夫婦相處時的月下雙照的動人景象。通過暗寓著對比的畫面,詩人不露聲色地寫出閨中人和征夫相互思念的綿邈深情。

抒寫至此,詩人意猶未盡,頸聯又以含蓄有致的筆法進一步補足詩意。“春”而又“今”,“夜”而又“昨”,分別寫出少婦“意”和良人“情”,其妙無比。四季之中最撩人情思的無過於春,而今春的大好光陰虛度,少婦怎不倍覺惆悵!萬籟無聲的長夜最為牽愁惹恨,那昨夜夫妻惜別的情景,彷彿此刻仍在征夫面前浮現。“今春意”與“昨夜情”互文對舉,共同形容“少婦”與“良人”。聯繫前面的“頻年”、“長在”,可知所謂“今春”、“昨夜”只是舉例式的寫法。在“頻年不解兵”的年代里,長期分離的夫婦又何止千千萬萬,他們是春春如此思念,夜夜這般傷懷啊!

這一聯說閨中少婦和營中良人的相思。雙方的離情別意之中包含著一個共同的心愿,這就是末聯所寫的:“誰能將旗鼓,一為取龍城。”“將”是帶領的意思。古代軍隊以旗鼓為號令,這裡的“旗鼓”指代軍隊。希望有良將帶兵,一舉克敵,使家人早日團聚,人民安居樂業。這裡寫透夫婦別離的痛苦以後,自然生出的一層意思,揭示出詩的主旨,感慨深沉。

這首詩構思新穎精巧,特別是中間四句,在“情”、“意”二字上著力,翻出新意,更為前人所未道。詩中所抒之情與所傳之意彼此關聯,由情生意,由意足情,勢若轉圜,極為自然。從文氣上看,一二聯都是十字句,自然渾成,一氣貫通,語勢較和緩;第三聯是對偶工巧的兩個短句,有如急管繁弦,顯得氣勢促迫;末聯採用散行的句子,文氣重新變得和緩起來。全詩以問句作結,越發顯得言短意長,含蘊不盡。

獨游千裡外,高卧七盤西。山月臨窗近,天河入戶低。

芳春平仲綠,清夜子規啼。浮客空留聽,褒城聞曙雞。

“七盤嶺”在今四川廣元東北,又名五盤嶺,有石磴七盤而上,嶺上有七盤關。沈佺期這首五律寫旅途夜宿七盤嶺上的情景,抒發惆悵不寐的愁緒。據本詩末句“褒城聞曙雞”,褒城在今陝西漢中北,七盤嶺在其西南。夜宿七盤嶺,則已過褒城,離開關中,而入蜀境。這詩或作於詩人此次入蜀之初。

沈佺期夜宿七盤嶺

這首詩是初唐五律的名篇,格律已臻嚴密,但顯然尚留髮展痕迹。通首對仗,力求工巧,有齊梁餘風。它表現出詩人有較高的藝術才能,巧於構思,善於描寫,工於駢偶,精於聲律。詩人抓住夜宿七盤嶺這一題材的特點,巧妙地在“獨游”、“高卧”上做文章。首聯點出“獨游”、“高卧”;中間兩聯即寫“高卧”、“獨游”的情趣和愁思,寫景象顯出“高卧”,寫節物襯托“獨游”;末聯以“浮客”應“獨游”,以“褒城”應“高卧”作結。結構完整,針跡細密。同時,它通篇對仗,鏗鏘協律,而文氣流暢,寫景抒懷,富有情趣和意境。在初唐宮廷詩壇上,沈佺期是以工詩著名的,張說曾誇獎他說:“沈三兄詩,直須還他第一!”(見劉餗《隋唐嘉話》)這未免過獎,但也可說明,沈詩確有較高的藝術技巧。這首詩也可作一例。

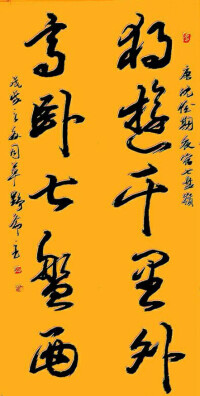

獨不見

白狼河北音書斷,丹鳳城南秋夜長。誰謂含愁獨不見,更教明月照流黃!

這首七律,是借用了樂府古題“獨不見”。郭茂倩《樂府詩集》解題云:“獨不見,傷思而不得見也。”本詩的主人公是一位長安少婦,她所“思而不得見”的是征戍遼陽十年不歸的丈夫。詩人以委婉纏綿的筆調,描述女主人公在寒砧處處、落葉蕭蕭的秋夜,身居華屋之中,心馳萬里之外,輾轉反側,久不能寐的孤獨愁苦情狀。

“盧家少婦鬱金堂,海燕雙棲玳瑁梁。”盧家少婦,名莫愁,梁武帝蕭衍詩中的人物,後來用作少婦的代稱。鬱金是一種香料,和泥塗壁能使室內芳香;玳瑁是一種海龜,龜甲極美觀,可作裝飾品。開頭兩句以重彩濃筆誇張地描繪女主人公閨房之美:四壁以鬱金香和泥塗飾,頂梁也用玳瑁殼裝點起來,多麼芬芳,多麼華麗啊!連海燕也飛到樑上來安棲了。“雙棲”兩字,暗用比興。看到樑上海燕那相依相偎的柔情密意,這位“莫愁”女也許有所感觸吧?此時,又聽到窗外西風吹落葉的聲音和頻頻傳來的搗衣的砧杵之聲。秋深了,天涼了,家家戶戶忙著準備御冬的寒衣,有徵夫遊子在外的人家,就更要格外加緊啊!這進一步勾起少婦心中之愁。“寒砧催木葉”,造句十分奇警。分明是蕭蕭落葉催人搗衣而砧聲不止,詩人卻故意主賓倒置,以渲染砧聲所引起的心理反響。事實上,正是寒砧聲落葉聲彙集起來在催動著閨中少婦的相思,促使她更覺內心的空虛寂寞,更覺不見所思的愁苦。夫婿遠戍遼陽,一去就是十年,她的苦苦相憶,也已整整十年了!

頸聯出句的“白狼河北”正應上聯的遼陽。十年了,夫婿音訊斷絕,他現在處境怎樣?命運是吉是凶?幾時才能歸來?還有無歸來之日?……一切一切,都在茫茫未卜之中,叫人連懷念都沒有一個準著落。因此,這位長安城南的思婦,在這秋夜空閨之中,心境就不單是孤獨、寂寥,也不只是思念、盼望,而且在擔心,在憂慮,在惴惴不安,愈思愈愁,愈想愈怕,以至於不敢想象了。上聯的“憶”字,在這裡有了更深一層的表現。

寒砧聲聲,秋葉蕭蕭,叫盧家少婦如何入眠呢!更有那一輪惱人的明月,竟也來湊趣,透過窗紗把流黃幃帳照得明晃晃的炫人眼目,給人愁上添愁。前六句是詩人充滿同情的描述,到這結尾兩句則轉為女主人公愁苦已極的獨白,她不勝其愁而遷怒於明月了。詩句構思新巧,比之前人寫望月懷遠的意境大大開拓一步,從而增強了抒情色彩。這首詩,人物心情與環境氣氛密切結合。“海燕雙棲玳瑁梁”烘托“盧家少婦鬱金堂”的孤獨寂寞,寒砧木葉、城南秋夜,烘托“十年征戍憶遼陽”、“白狼河北音書斷”的思念憂愁,尾聯“含愁獨不見”的情語藉助“明月照流黃”的景物渲染,便顯得餘韻無窮。論手法,則有反面的映照(“海燕雙棲”),有正面的襯托(“木葉”、“秋夜長”),多方面多角度地抒寫了女主人公“思而不得見”的愁腸。詩雖取材於閨閣生活,語言也未脫盡齊梁以來的浮艷習氣,卻顯得境界廣遠,氣勢飛動,讀起來給人一種“順流直下”(《詩藪·內編》卷五)之感。