摩擦力

阻礙物體相對運動的力

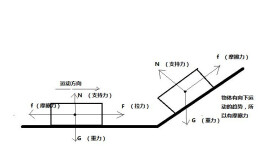

阻礙物體相對運動(或相對運動趨勢)的力叫做摩擦力。摩擦力的方向與物體相對運動(或相對運動趨勢)的方向相反。摩擦力分為靜摩擦力、滾動摩擦、滑動摩擦三種。

一個物體在另一個物體表面發生滑動時,接觸面間產生阻礙它們相對運動的摩擦,稱為滑動摩擦。滑動摩擦力的大小與接觸面的粗糙程度的大小和壓力大小有關。壓力越大,物體接觸面越粗糙,產生的滑動摩擦力就越大。增大有利摩擦的方法有:增大壓力、增大接觸面的粗糙程度、壓力的大小等。減小有害摩擦的方法有:①減小壓力②使物體與接觸面光滑③使物體與接觸面分離④變滑動為滾動等。

摩擦力與相互摩擦的物體有關,因此物理學中對摩擦力所做出的描述不一般化,也不像對其它的力那麼精確。沒有摩擦力的話鞋帶無法繫緊,螺絲釘和釘子無法固定物體。

摩擦力內最大的區分是靜摩擦力與其它摩擦力之間的區別。有人認為靜摩擦力實際上不應該算作摩擦力。其它的摩擦力都與耗散有關:它使得相互摩擦的物體的相對速度降低,並將機械能轉化為熱能。

固體表面之間的摩擦力分滑動摩擦、滾動摩擦、靜摩擦、滾壓摩擦和轉動摩擦。在工程技術中人們使用潤滑油來降低摩擦。假如相互摩擦的兩個表面被一層液體隔離,那麼它們之間可以產生液體摩擦,假如液體的隔離不徹底的話,那麼也可能產生混合摩擦。氣墊導軌是利用氣體摩擦來工作的。潤滑油和氣墊導軌的工作原理都是利用“用液體或氣體(即流體)摩擦來代替固體摩擦”來工作的。

假如潤滑油、液體或氣體沿一個固體表面流動,其流速會受摩擦力的影響而降低。固體表面的構造對這個摩擦力的影響比較小,最主要的是流體的橫截面面積。其原因是不僅在流體與固體的交面有摩擦力,流體內部不同的層之間也有內部摩擦,流體離固體表面的距離不同,其流速也不同。

一個相對於一個流體運動的物體受到阻力。這個阻力與它的運動方向相反。在層流的情況下這個阻力與它的速度成比例,在紊流中這個阻力與它的速度的平方成比例。有時一個物體同時受到阻力和摩擦力,比如一輛汽車在運動時既受到空氣的阻力也受到其輪胎的滾動摩擦。(摩擦力有時能使物體運動,與阻力不同。)

摩擦力

①物體間相互接觸並擠壓;

②物體接觸面粗糙;

③物體間有相對運動或相對運動趨勢。

摩擦力起源於 兩接觸面間的附著吸引力由於原子或分子間的電磁吸引力使得 物體有巨觀的結構,也是相同的作用力導致於摩擦的存在。原子或分子間必須在很短(幾個原子半徑間距離)時,其間才有較明顯相互吸引的作用力。

兩介面必須很接近才會有顯著摩擦存在。一般的表面可能看似光滑,可是若以放大鏡仔細觀察將發現表面 凹凸不平。坑坑洞洞的大小甚至有數百個原子半徑。當兩介面巨觀接觸時,實際上兩介面間只有凸出的部份相接觸。

當正向力增加時 會使得表面稍微變形(更為扁平)而增加介面間‘實際的接觸面積。實際的接觸面積’往往只佔巨觀接觸面積很小的比例。大部份仍然相距10-50個原子半徑的距離。

當書本平放在桌面時,巨觀接觸面積大 使得介面間壓力較小,而使得實際接觸面積比例較小。當書本直立時,巨觀接觸面積變小 使得介面間壓力增大而增加實際接觸面積比例。但較小的面積乘以較大的接觸比例 與 較大的面積以較小的接觸比例 約略相同。(也就是說微觀 實際接觸面積 約略相同)使得摩擦力與 巨觀接觸面積無關。正向力大小決定‘實際接觸面積,而原子間的吸引力 與實際接觸面積成正比。因此摩擦力正比於介面間的正向力。實際接觸面積也與介面接觸表面的性質相關(原子種類與光滑程度等)也就是與摩擦係數相關的因素。

兩接觸面間相對靜止時比相對運動時實際接觸面積大。因此靜摩擦大於滑動摩擦。滑動的過程會將部份原子由其中一介面留置於另一介面上,如摩擦后留下的痕迹也使得表面更平滑。滾動時就比滑動時容易,因此滾動摩擦又小於 滑動摩擦。

滑動摩擦的經典規則被發現,達·芬奇(1452-1519),在他的筆記本,但仍然未公布。他們重新發現紀堯姆Amontons的(1699)。Amontons摩擦性質的表面的不規則性和所需的力,以提高表面的重量壓。這一觀點作了進一步的闡述由Belidor(表示粗糙面與球面的凹凸,1737)和歐拉(1750),推導出斜面上重量的靜止角,並首次區分靜態和動態摩擦。不同的解釋提供Desaguliers(1725),展示了強大的凝聚力部隊鉛球小盤被切斷,這之間相互接觸,然後帶入。了解摩擦所查爾斯奧古斯丁庫侖(1785)的進一步發展。庫侖調查對摩擦的影響,四個主要因素:接觸,其表面塗層中的材料的性質的表面區域的範圍內;正常壓力(或負載)的表面保持接觸的時間長度(休止時間)。庫侖進一步考慮滑動速度,溫度和濕度的影響,以決定之間的摩擦力的本質上的不同的解釋,已提出。區分靜態和動態摩擦庫侖摩擦法,雖然這種區別是已經繪製由約翰·安德烈亞斯·馮·Segner在1758年休止時間的影響,解釋米森布魯克(1762)通過考慮纖維材料的表面上,與纖維嚙合在一起,這需要一個有限的時間,其中的摩擦增加。約翰·萊斯利(1766年至1832年)指出,疲軟的意見的Amontons和庫侖。如果摩擦源於正在制定,為什麼不降對面的斜坡上平衡,然後通過連續粗糙斜面的重量嗎?張國榮粘連的作用提出由Desaguliers,總體上應該具有相同的傾向加快延緩動議同樣持懷疑態度。他認為摩擦應該被看作是一個隨時間變化的平坦化的過程中,按下向下的凹凸,這就造成了新的障礙是什麼腔前。亞瑟Morrin(1833)開發的滑動與滾動摩擦的概念。奧斯本雷諾茲(1866年)推導出粘性流動方程。這樣就完成了經典的實證模型(靜態,動力學和流體摩擦)今天常用的工程。研究的重點一直是在上個世紀,了解摩擦背後的物理機制。F.菲利普鮑登和戴維泰伯(1950)表明,在微觀水平上,表面之間的接觸是一個非常小的部分的表觀面積的實際面積。這實際的接觸面積,所造成的“凹凸“(粗糙度)增加壓力,解釋之間的比例關係法向力和摩擦力。原子力顯微鏡(1986)的發展,已使科學家們研究在原子尺度的摩擦。

固體表面之間的摩擦力的來因有兩個:固體表面原子、分子之間相互的吸引力(化學鍵重組的能量需求,膠力)和它們之間的表面粗糙所造成的互相之間卡住的阻力。

當一個物體在另一個物體表面上滑動時,會受到另一個物體阻礙它滑動的力叫”滑動摩擦力“。

研究滑動摩擦力的大小跟哪些因素有關係的實驗:實驗時為什麼要用彈簧秤拉木塊做勻速直線運動?這是因為彈簧秤測出的是拉力大小而不是摩擦力大小。當木塊做勻速直線運動時,木塊水平方向受到的拉力和木板對木塊的摩擦力就是一對平衡力。根據二力平衡的條件,拉力大小應和摩擦力大小相等。所以測出了拉力大小也就是測出了摩擦力大小。大量實驗表明,滑動摩擦力的大小隻跟接觸面所受的壓力大小、接觸面的粗糙程度相關。壓力越大,滑動摩擦力越大;接觸面越粗糙,滑動摩擦力越大。

滑動摩擦力是阻礙相互接觸物體間相對運動的力,不一定是阻礙物體運動的力。即摩擦力不一定是阻力,它也可能是使物體運動的動力,要清楚阻礙“相對運動”是以相互接觸的物體作為參照物的。“物體運動”可能是以其它物體作參照物的。如:生活中,傳送帶把貨物從低處送到高處,就是靠傳送帶對貨物斜向上的摩擦力實現的。

滑動摩擦力大小與物體運動的快慢無關,與物體間接觸面積大小無關

。

研究實際問題時,為了簡化往往採用“理想化”的做法,如某物體放在另一物體的光滑的表面上,這“光滑”就意味著兩個物體如果發生相對運動時,它們之間沒有摩擦。

滑動摩擦力的方向總是沿接觸面,並且與物體相對運動方向相反。

公式::正壓力(不一定等於施力物體的重力)μ:動摩擦因數(是數值,無單位)

滾動摩擦(rolling friction)一物體在另一物體表面作無滑動的滾動或有滾動的趨勢時,由於兩物體在接觸部分受壓發生形變而產生的對滾動的阻礙作用,叫“滾動摩擦”。

滾動摩擦力,是物體滾動時,接觸面一直在變化著,物體所受的摩擦力。它實質上是靜摩擦力。接觸面軟,形狀變化愈大,則滾動摩擦力就愈大。一般情況下,物體之間的滾動摩擦力遠小於滑動摩擦力。在交通運輸以及機械製造工業上廣泛應用滾動軸承,就是為了減少摩擦力。例如,火車的主動輪的摩擦力是推動火車前進的動力。而被動輪所受之靜摩擦則是阻礙火車前進的滾動摩擦力。

若兩相互接觸且相互擠壓,而又相對靜止的物體,在外力作用下如只具有相對滑動趨勢,而又未發生相對滑動,則它們接觸面之間出現的阻礙發生相對滑動的力,謂之“靜摩擦力”。一個物體相對它隨外力的變化而變化,當靜摩擦力增大到最大靜摩擦時,物體就會運動起來。

大小:靜摩擦力根據外力而變化,但有一個最大值,叫做最大靜摩擦力。最大靜摩擦力略大於滑動摩擦力。

方向:跟接觸面相切,跟相對運動趨勢方向相反。

內部摩擦是物質內部的原子或分子相互運動所造成的能量損失。由於外部力作用所造成的不同部位的粒子的加速度的不同可以造成(比如液體)內部的相對運動。內部摩擦的大小與物質的粘性有關。不像固體表面的摩擦那樣含糊,內部摩擦可以通過統計力學的方式相當精確地計算出來。在力學中一般人們在計算時盡量省略摩擦所造成的損失,在流體力學中內部摩擦是理論中的一個內在部分,它可以由奈維爾-史托克斯方程式來計算。

流變學是研究複雜的流體(比如懸浮液或高分子化合物)的學科。在這些液體中的內部摩擦非常複雜,線性的奈維爾-史托克斯方程式不能用來描寫它了。

是從15世紀至18世紀,科學家們提出的一種關於摩擦力本質的理論。嚙合說認為摩擦是由相互接觸的物體表面粗糙不平產生的。兩個物體接觸擠壓時,接觸面上很多凹凸部分就相互嚙合。如果一個物體沿接觸面滑動,兩個接觸面的凸起部分相互碰撞,產生斷裂、磨損,就形成了對運動的阻礙。

這是繼凹凸嚙合說之後的一種關於摩擦力本質的理論。最早由英國學者德薩左利厄斯於1734年提出。他認為兩個表面拋得很光的金屬,摩擦力會增大,可以用兩個物體的表面充分接觸時,它們的分子引力將增大來解釋。

上世紀以來,隨著工業和技術的發展,對摩擦理論的研究進一步深入,到上世紀中期,誕生了新的摩擦粘附論。

新的摩擦粘附論認為,兩個相互接觸的表面,無論做得多麼光滑,從原子尺度看,還是粗糙的,有許多微小的凸起,把這樣的兩個表面放在一起,微凸起的頂部發生接觸,微凸起之外的部分接觸面間有10^-8m或更大的間隙。這樣,接觸的微凸起的頂部承受了接觸面上的法向壓力。如果這個壓力很小,微凸起的頂部發生彈性形變;如果法向壓力較大,超過某一數值(每個凸起上約千分之幾牛頓),超過材料的彈性限度,微凸起的頂部便發生塑性形變,被壓成平頂,這時互相接觸的兩個物體之間距離變小到分子(原子)引力發生作用的範圍,於是,兩個緊壓著的接觸面上產生了原子性黏合。這時,要使兩個彼此接觸的表面發生相對滑動,必須對其中的一個表面施加一個切向力,來克服分子(原子)間的引力,剪斷實際接觸區生成的接點,這就產生了摩擦。

人們通過不斷試驗和分析計算,發現上述兩種理論提出的機理都能產生摩擦,其中粘附理論提的機理比嚙合理論更普遍。但在不同的材料上,兩種機理的表現有所偏向:金屬材料,產生的摩擦以粘附作用為主;而對木材,產生的摩擦以嚙合作用為主;實際上,關於摩擦力的本質,目前尚未有定論,仍在深入討論中。

使用彈簧測力計,用鉤子鉤上被測物體,在水平桌面上(相對的)進行勻速直線運動,彈簧測力計上的示數即是被測物體的摩擦力的大小(粗略)彈簧的拉力等於摩擦力。加速運動,摩擦力不變.