莫羅尼

葛摩首都和第一大城市

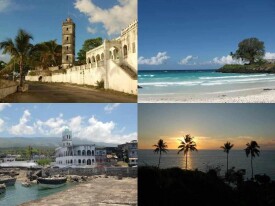

葛摩首都莫羅尼(Moroni)是葛摩第一大城市,葛摩政治、經濟和海、空交通的中心,印度洋到南非、歐洲、南美洲遠洋航線的中繼港。它有現代化的機場--哈哈亞機場。莫羅尼港口承運香料、咖啡、可可、椰乾和石油產品,是香草精和丁香的加工地和出口港。工業品有飲料、香精油、金屬製品、木製品和水葛摩泥等。

莫羅尼

城市西臨浩瀚的印度洋,其他三面是密密的椰林。市區街道狹窄而彎曲,在這些小巷中有不少具有阿拉伯色彩的古老建築,市內多清真寺,契昂達清真寺是穆斯林朝拜的中心。葛摩有“香料群島”之稱。一種叫伊蘭伊蘭的香料產量居世界首位。莫羅尼城裡、郊外到處可見花香撲鼻的伊蘭伊蘭花叢,伊蘭伊蘭花是一種喬木,高達3~4米,開的黃花極為清香。市內有人民宮、“鷹爪蘭”四星級賓館等著名建築物。近郊多死火山,山坡上青翠挺拔的椰林、成片的伊蘭伊蘭林園一望無際。碧綠的香蕉、芭蕉叢,巨大的芒果樹和香草滿山遍野。莫羅尼人的主食就是香蕉、麵包果、木薯、木瓜等。葛摩風味的宴會上烤香蕉、烤木薯、烤麵包果是主要食品。莫羅尼的居民是阿拉伯人和非洲班圖人的後裔。98%的居民信仰伊斯蘭教。

莫羅尼

莫羅尼

莫羅尼

另一宗教節日是“聖忌”,回曆3月12日紀念先知穆罕默德誕生,穆斯林到清真寺集體誦經,贊聖並聽阿訇講述先知的生平事迹,同時聚餐紀念,辦“聖會”。傳說這天又是穆罕默德逝世日,因此也稱“聖忌”。

莫羅尼

19世紀中葉以前,莫羅尼的統治者是阿拉伯蘇丹,1912年淪為法國殖民地。1975年葛摩獨立后,莫羅尼成為首都。

莫羅尼交通工具

無鐵路,島上交通工具為汽車,島際交通工具為輪船和飛機。

莫羅尼

農業生產十分落後,糧食作物品種少,產量很低,遠不能滿足本國需要,主要依賴進口糧食解決溫飽問題;出口的主要產品僅限於華尼拉、丁香、鷹爪蘭等香料和調料品,但受國際市場影響,出口產品價時漲時跌。

畜牧業落後,家畜、蛋、牛羊肉產量低,每年需進口大量的肉類食品。

工業基礎薄弱,港口設施差、吞吐量小,缺乏資金和熟練技術工人,水電不能滿足供應,工業主要是香料加工作坊,生產規模小,對香料進行初加工。另有採石場、小型服裝廠和汽車修理作坊。

“葛摩”一詞在阿拉伯語里是“月亮”的意思,因此,葛摩群島又被人們稱為“月亮”群島,這個國家也被稱為“月亮之國”,而莫羅尼也自然地被人們稱為“月亮之都”了。

主要由阿拉伯人後裔、卡夫族、馬高尼族、烏阿馬查族和薩卡拉瓦族組成。通用葛摩語,官方語言為葛摩語、法語和阿拉伯語。98%以上的居民信奉伊斯蘭教。

莫羅尼

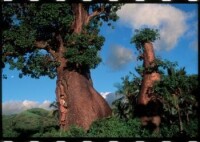

莫羅尼所在的大葛摩島是座著名的火山島!島不大,只有1148平方公里,分佈著好幾座大大小小的火山,其中最高大的、海拔達2316米的卡爾塔拉火山,離莫羅尼僅15公里遠。這座活躍的活火山隔三差五就會蠢蠢欲動一次,2006年一年就噴發了兩回。不爆發的時候,它地下的岩漿也很不規矩,這兒涌涌,那兒冒冒,莫羅尼城、乃至整個大葛摩島“地無三尺平”的景象,就是這些岩漿的傑作;城裡鋪地、鋪路的疏鬆石頭顆粒,正是火山熔岩凝結成的沸石顆粒,這種石頭輕而多孔,有的甚至可以在水上漂起來。正因為火山、熔岩常來搗亂,莫羅尼人才懶得去平整路面。

服飾和主食

莫羅尼人的服飾與阿拉伯人基本相同。男子披一塊單色布,自腰至膝:婦女著兩塊多色布,一塊纏身,一塊斜披在肩上。現在,不少人也著西裝,但還不是十分流行。

莫羅尼

奢侈的婚禮

莫羅尼世代沿襲著一項非常奢侈的傳統:那就是極其豪華的盛大婚禮。

新郎和新娘的禮服極其豪華,往往要鑲嵌幾十件,甚至上百件黃金裝飾物,按照傳統,這樣的豪華禮服加首飾通常需要花費兩萬多美元。

對大多數普通家庭來說,一場婚禮也就意味著花掉他們畢生的積蓄,但大多數葛摩人還是對這種有著一千多年歷史的傳統婚禮樂此不疲。不過現在這種傳統也因為太過奢華而受到了質疑。

莫羅尼人十分好客,不論你到誰家做客,熱情的主人準會為客人準備具有葛摩風味的果味宴會。在外交場合,莫羅尼人熱情地與朋友握手問候,稱男士為先生,稱女士為夫人、女士、小姐。莫羅尼居民多為穆斯林,他們的宗教儀式十分嚴格,祈禱也很勤勉。他們非常重視去麥加的朝聖活動,嚴格遵守伊斯蘭教的教規。