原子核物理學

原子核物理學

原子核物理學屬於物理學分支。研究原子核的結構和變化規律,獲得射線束並將其用於探測、分析的技術,以及同核能、核技術應用有關的物理問題。

初創時期

原子核物理評論

放射性衰變的研究證明了一種元素可以通過α衰變或β衰變而變成另一種元素,推翻了元素不可改變的觀點;還確立了衰變規律的統計性。統計性是微觀世界物質運動的一個根本性質,同經典力學和電磁學所研究的宏觀世界物質運動有原則上的區別。衰變中發射的能量很大的射線,特別是a射線,為探索原子結構提供了前所未有的武器。1911年,E.盧瑟福等用a射線轟擊各種原子,從射線偏折的分析確立了原子的核式結構,並提出原子結構的行星模型,為原子物理學奠定基礎;還首次提出原子核這個詞,不久便初步弄清了原子的殼層結構和其電子的運動規律,建立和發展了闡明微觀世界物質運動規律的量子力學。

1919年,盧瑟福等人發現用a射線轟擊氮核時釋放出質子,首次實現人工核反應。此後用射線引起核反應的方法逐漸成為研究原子核的主要手段。初期取得的重大成果是1932年中子的發現和1934年人工放射性核素的製備。原子核是由中子和質子組成的。中子的發現不僅為核結構的研究提供必要的前提,還因為它不帶電荷,不受核電荷的排斥,容易進入原子核而引起中子核反應,成為研究原子核的重要手段。30年代中,人們還從對宇宙線的觀測發現正電子和“介子”(后稱μ子),這些發現是粒子物理學的先河。

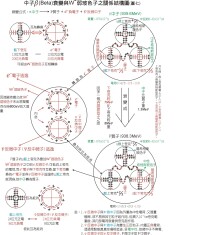

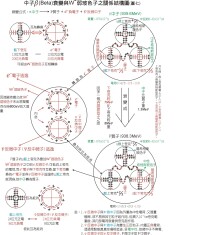

β衰變-內部結構模型圖

20年代後期,開始探討加速帶電粒子的原理。30年代初,靜電、直線和迴旋等類型的粒子加速器已具雛形,在高壓倍加器上實現初步核反應。利用加速器可以獲得束流更強、能量更高和種類更多的射線束,大大擴展了核反應的研究,使加速器逐漸成為研究原子核,應用核技術的必要設備。

在核物理的最初階段,已注意它的應用,特別是核射線治療疾病例如腫瘤的作用。這是它當時受社會重視的重要原因。

大發展時期 1939年,O.哈恩和F.斯特拉斯曼發現核裂變;1942年,E.費米建立了第一個裂變反應堆;開創了人類掌握核能源的新世紀,核能幾乎是取用不竭的能源,為了有效利用核能源、發展核武器,需要解決一系列很複雜的科學技術問題,而核物理和核技術是其中心環節。因此,核物理飛躍發展,成為競爭十分劇烈的科技領域。這一階段持續30年左右,是核物理的大發展時期。在此期間,粒子的加速和探測技術有很大發展;30年代,最多只能把質子加速到1×106電子伏特(eV)的數量級;70年代,已達到4×1011 eV,可產生能散度特小、准直度特高或流強特大的各種束流。在探測技術方面,半導體計數器的應用大大提高了測定射線能量的解析度。核電子學和計算技術的飛速發展,從根本上改善了獲取和處理實驗數據的能力,也大大擴展了理論計算的範圍。這一切,有力地促進了核物理研究和核技術應用。對原子核的基本結構和變化規律也有更深入的認識;基本弄清了核子之間的相互作用的各種性質;對穩定核素和壽命較長的放射性核素的基態和低激發態(具核能級)的性質積累了較系統的實驗數據;並通過理論分析,建立了各種適用的原子核模型,成功地解釋了各種核現象和核反應。此外,還開展了高能核反應和重離子核反應的研究。

通過核反應,人工合成了17種原子序數大於92的超鈾元素和上千種新的放射性核素,表明元素僅僅是在一定條件下相對穩定的物質結構單位,並不是永恆不變的。天體物理的研究證明:核反應是天體演化中起關鍵作用的過程;核能是天體能量的主要來源。還初步了解到天體演化過程就是各種原子核的形成和演變的過程,誕生了新的邊緣學科如宇宙化學。通過高能和超高能射線束和原子核的相互作用,發現了上百種短壽命的粒子,包括各種重子、介子、輕子和共振態粒子。龐大的粒子家族的出現,使物質世界的研究進入新階段,建立了粒子物理學。這是物質結構研究的新前沿,再次證明了物質的不可窮盡性。各種高能射線束還提供了用其他方法不能獲得的核結構知識。

通過對原子核的深入研究,發現在核範圍內除了宏觀物體之間的長程的電磁相互作用、引力相互作用以外,還有短程的強相互作用和弱相互作用。在弱作用下宇稱不守恆的發現,是對傳統的物理學時空觀的一次重大突破。研究這4種基本相互作用的規律和可能的聯繫,已成為粒子物理學和量子力學的重要課題。核物理還將在這方面作出新貢獻。核物理還為核能裝置的設計提供日益精確的數據,提高了核能利用的效率和經濟指標,為更大規模的核能開發準備了條件。人工製備的各種同位素的應用,已遍及理工農醫各部門。新的核技術如核磁共振、穆斯堡爾譜學等等,都迅速得到應用。核技術的廣泛應用已成為科學技術現代化的標誌之一。

深入和提高時期 粒子物理學建立后,核物理已不再處於物質結構研究的最前沿。核能利用方面也不像前階段那樣迫切需要核物理提供數據、研製關鍵設備。從70年代起,核物理進入縱深發展和廣泛應用的更為成熟的階段。

在現階段,由於重離子加速技術的發展,已能有效地加速從氫到鈾全部元素的離子,能量達到每核子1×109 eV,擴充了變革原子核的手段,使重離子核物理研究有全面的發展。強束流的中、高能加速器不僅提供直接加速的離子流,還能提供諸如π介子、K介子等次級粒子束,從另一方面擴充了研究原子核的手段,加速了高能核物理的發展。超導加速器將大大縮小加速器的尺寸,降低造價和運轉費用,並提高束流的品質。

核物理實驗方法和射線探測技術也有了新的發展。微處理機和數據獲取與處理系統的改進,影響深遠。過去,核過程中同時測定幾個參量就很困難;現在,一次記錄幾十個參量已很普遍。對一些高能重離子核反應,成千個探測器可同時工作,一次記錄和處理幾千個參量,以便對成千個放出的粒子進行測定和鑒別。另一方面,一些專用的核技術設備都附有自動的數據處理系統,簡化了操作,推廣了使用。

核物理基礎研究的主要目標有兩個方面:

①通過核現象研究粒子的性質和作用,特別是核子間的相互作用。一些重要問題如中子的電偶極矩、中微子的質量和質子的壽命等都要通過低能核物理實驗測定;粒子間相互作用的重要知識也可由中高能核物理提供。

②核多體系運動的研究、核多體系是運動形態很豐富的體系,過去主要研究了基態和低激發態的性質以及一些核反應機制,對於高自旋態、高激發態、大變形態以及遠離b 穩定線核素等特殊運動形態的研究才剛開始,對基態和低激發態的實驗知識也不足,遠小於多體波函數提供的信息。核運動形態的研究將在相當長的時期內成為核物理基礎研究的主要部分。

核技術的廣泛應用是本階段的重要特點。常用的小型加速器已投入工業生產,成千上萬台加速器在研究所、大學、工廠和醫院中運轉,鈷60放射源的使用更為普遍;另一方面,幾乎沒有一個核物理實驗室不在從事核技術的應用研究。

主要有以下幾個方面:①為核能源的開發服務,為大型核電站到微型核電池提供更精確的數據和更有效的利用途徑。②同位素的應用,這是應用最廣泛的核技術,包括同位素示蹤、同位素儀錶和同位素藥劑等。③射線輻照的應用,利用加速器及同位素輻射源,進行輻照加工、食品消毒保鮮、輻照育種、探傷以及放射醫療。④中子束的應用,除利用中子衍射分析物質結構外,還用於輻照、摻雜、測井、探礦及生物效應,如治癌。⑤離子束的應用,大量的加速器是為了提供離子束而設計的,離子注入技術是研究半導體物理和製備半導體器件的重要手段,離子束則是無損、快速、痕量分析的主要手段,特別是質子微米束對錶面進行掃描分析,對元素含量的探測極限可達1×10-15 ~1×10-18 克,是其他方法難以比擬的。

在原子核物理學誕生、壯大和鞏固過程中,核技術的應用使核物理基礎的研究獲得廣泛的支持,後者又為前者不斷開闢新的途徑。這兩方面的需要推進了粒子加速技術和核物理實驗技術的發展;而這兩門技術的新發展,又有力地促進了核物理的基礎和應用的研究。這種相互推動,共同發展的趨勢,將在核物理的新階段中,發揮日益巨大的作用。

原子核的衰變天然衰變中核的變化規律 在核的天然衰變中,核變化的最基本的規律是質量數守恆和電荷數守恆。 ① α衰變:隨著α衰變,新核在元素周期表中位置向前移2位,即 ② β衰變:隨著β衰變,新核在元素周期表中位置向後移1位,即 ③ γ衰變:隨著γ衰變,變化的不是核的種類,而是核的能量狀態。但一般情況下,γ衰變總是伴隨α衰變或β衰變進行的。半衰期 放射性元素的原子核有半數發生衰變所需要的時間稱為半衰期。不同的放射性元素的半衰期是不同的,但對於確定的放射性元素,其半衰期是確定的。它由原子核的內部因素所決定,跟元素的化學狀態、溫度、壓強等因素無關。例題分析 [[例 1]] 關於天然放射現象,以下敘述正確的是() A.若使放射性物質的溫度升高,其半衰期將減小 B.β衰變所釋放的電子是原子核內的中子轉變為質子時所產生的 C.在α、β、γ這三種射線中,γ射線的穿透能力最強,α射線的電離能力最強 D.鈾核(238 92 U)衰變為鉛核(206 82 Pb)的過程中,要經過8次α衰變和10次β衰變 [[解析]] 半衰期是由放射性元素原子核的內部因素所決定,跟元素的化學狀態、溫度、壓強等因素無關,A錯;β衰變所釋放的電子是原子核內的中子轉變為質子時所產生的,1 0 n1 1 H+0 -1 e,B對;根據三種射線的物理性質,C對; 238 92U的質子數為92,中子數為146, 206 82Pb的質子數為82,中子數為124,因而鉛核比鈾核少10個質子,22個中子。一次α衰變質量數減少4,故α衰變的次數為x==8次。再結合核電荷數的變化情況和衰變規律來判定β衰變的次數y應滿足2x-y+82=92, y=2x-10=6次。故本題正確答案為B、C. [點評] (1) 本題考查α衰變、β衰變的規律及質量數,質子數、中子數之間的關係。 (2) β衰變放出的電子並不是由核外電子躍遷出來的,而是從核中衰變產生的。 [鞏 固 練 習] 1. 下列說法正確的是() A.γ射線在電場和磁場中都不會發生偏轉 B.β射線比α射線更容易使氣體電離 C. 太陽輻射的能量主要來源於重核裂變 D. 核反應堆產生的能量來自輕核聚變 2. 一個氡核222 86Rn衰變成釙核218 84Po並放出一個粒子,其半衰期為3。8天。1 g氡經過7。6天衰變掉的質量,以及222 86Rn衰變成218 84Po的過程放出的粒子是() A. 0。25 g,α粒子 B. 0。75 g,α粒子 C. 0。25 g,β粒子 D. 0。75 g,β粒子 參考答案 1. A γ射線中的γ光子不帶電,故在電場與磁場中都不會發生偏轉,A正確;α粒子的特點是電離能力很強,B錯;太陽輻射的能量主要來源於輕核的聚變,C錯;核反應堆產生的能量是來自於重核的裂變,D錯。 2. B 經過了兩個半衰期,1 g的氡剩下了0。25 g,衰變了0。75 g,根據核反應方程的規律,反應前後的質量數和荷電荷數不變,可得出是α粒子,所以B正確。