共找到2條詞條名為神山鎮的結果 展開

- 山東省臨沂市蘭陵縣轄鎮

- 湖北省赤壁市下轄鎮

神山鎮

山東省臨沂市蘭陵縣轄鎮

神山鎮,隸屬山東省蘭陵縣,是蘭陵縣東部門戶、大蒜之鄉,以商貿物流、生物醫藥為主的山水宜居城鎮。

神山鎮東連羅庄區傅庄街道,西接蘭陵縣卞莊街道,北靠羅庄區沂堂鎮,南鄰蘭陵縣磨山鎮。地處臨沂市核心城鎮區範圍;山東省第二批“百鎮建設”示範鎮。蒼山大蒜的發源地和主產區;因該地大蒜所含大蒜素明顯高於其他產區而被譽為“天下第一蒜”。

神山鎮位於魯南地區的蘭陵縣東部,地處羅庄、蘭陵二縣(區)交界處,臨沂市新西外環縱穿南北、206國道橫貫東西,京滬高速公路、棗臨高速公路穿越境內,京滬高速公路蘭陵站就設在境內。距離臨沂機場25公里,南北緊臨隴海、兗石鐵路,東至連雲港、日照港150公里、青島港300公里,海陸空運輸十分方便、信息暢通、來往客商容量大。這裡屬溫帶大陸季風氣候,四季分明,光照充足。土地肥沃、雨量充沛,農田水利條件優越,適宜創匯蔬菜、大蒜等經濟作物的栽培。境內大中型企業278家,勞動力資源、原材料資源、地下水資源豐富,電力充足,基礎設施完善,優惠政策到位。民營經濟創業園已初具規模,是商家大展宏圖的最佳境地。神山鎮總面積71.9平方公里,神山西部為丘陵地形,蒼山西峙,神山高聳;東部為平原,土地肥美,資源優越。俯視神山地形,東、西燕子河猶如兩條巨龍騰飛、大小山峰恰似鳳凰展翅。區位、人才優勢明顯,是商家大展宏圖的最佳境地。

蘭陵縣東大門。經濟、地理、交通位置異常重要。駐地神山,位於縣城東部15公里。東靠羅庄區傅庄街道辦事處,西依蘭陵縣卞莊街道辦事處,北連羅庄區沂堂鎮,南鄰磨山鎮。距日照港、連雲港120公里,距臨沂機場、兗石鐵路、津浦鐵路、隴海鐵路不足1小時路程。臨沂市新西外環、206國道、京滬高速公路、泉重路、臨棗高速在境內穿過。京滬高速出口在鎮駐地東3公里處、臨棗高速出口在鎮駐地西6公里處,十分便利。人民政府駐地神山,電話區號0539,郵編277722。

總面積71.9平方公里,5.6萬畝耕地。2011年末,全鎮總人口51645人,2011年人口出生率9.88‰,死亡率6.2‰,人口自然增長率3.68‰。

名稱來歷

神山鎮以村命名。神山村,唐初建村,因設在神山腳下,因山得名。神山,位於鎮駐地北偏西1公里,海拔150.9米,由石灰岩構成,原名鳳凰山,唐時在山頂大修廟宇,因廟院中神像眾多,遂易今名。

抗日戰爭前屬郯城縣,1940年屬臨沂縣抗日民主政府,1947年屬蒼山縣,1958年秋成立神山公社,1984年改社設鎮。1996年,面積61.9平方千米,人口4.3萬人,轄37個行政村。

| 神山東南 | 石杭 | 西河頭 | 神山官莊 |

| 神山東北 | 山口 | 東道庄 | 前楊官莊 |

| 神山西南 | 青竹官莊 | 西道庄 | 后楊官莊 |

| 神山西北 | 和庄東村 | 將軍橋 | 東楊庄 |

| 西庄西 | 和庄中村 | 東新莊 | 邱庄 |

| 西庄東 | 和庄西村 | 甄庄 | 劉庄 |

| 小北湖 | 白泉 | 老屯 | 青竹山前 |

| 六合店 | 夏宅子 | 小屯 | 青竹山東 |

| 耿家莊東村 | 燕山官莊 | 三山後 | 耿家莊西 |

2011年代碼及城鄉分類

| 201122東耿庄村 | 230220西道庄村 | 212220東道庄村 | 221122和庄東村 |

| 202220東劉庄村 | 231220西耿庄村 | 213122西北村 | 222121東南村 |

| 203220小北湖村 | 232220西河頭村 | 214220燕山官莊村 | 223220甄庄村 |

| 204220老屯村 | 233122石杭村 | 215220六合店村 | 224122東西庄村 |

| 205122神山官莊村 | 234122后楊官莊村 | 216122東北村 | 225122東新莊村 |

| 206220青竹山西村 | 235122前楊官莊村 | 217220青竹官莊村 | 226220邱庄村 |

| 207220三山後村 | 236220山口村 | 218220小屯村 | 227220東楊庄村 |

| 208220青竹山前村 | 237220西西庄村 | 219122白泉村 | 228122西南村 |

| 209220將軍橋村 | 238122和庄中村 | 220122和庄西村 | 229220青竹山東村 |

| 210122鄭嶺村 | 211220夏宅子村 |

大蒜之鄉

神山鎮建於唐朝初年,以山名為鎮名,抗日戰爭前屬於郯城縣。據《郯城縣誌》載:古郯西北有神山,有碧霞元君行宮,香火日盛,人皆言有神,故曰“神山”。神山西北為山地,東南為沂武河衝擊平原邊緣,土壤以褐土和砂礓黑土為主,適宜大蒜生產。據民間傳說,玉皇大帝曾幸臨神山,口渴,掘一泉,並植下一草於泉邊,生九葉。后郯地瘟疫濫行,百姓苦不得醫,偶食“九葉草”,病乃祛。如今傳說的山泉還在,無論旱澇,不溢不涸,飲之甘冽,人稱“不老泉”。至於這九葉仙草,百姓大受其益后,廣種遍植,世代相傳,便成為今天熟知的大蒜了。

據《古今注》和《農政全書》考證,古代種植的蒜最初叫卵蒜。公元前119年,西漢張騫二次出使西域,引進一種“葫蒜”,因形態比卵蒜頭大,故又稱大蒜。《東觀漢記》載,漢朝兗州刺史李恂,為當地留下了培植的“葫蒜”。據《郯城縣誌》載,明朝萬曆年間,現神山鎮和庄村一帶就已形成大蒜產區。由此可知,蒼山大蒜起源於西域,由東漢李恂從中原引到兗州,推廣到蒼山。

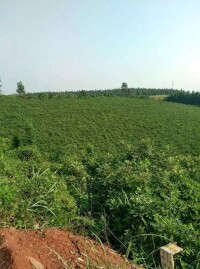

神山是蒼山大蒜的發源地和主產區,自漢代傳入已有1900多年的栽培歷史。現大蒜種植面積2.5萬畝,年產蒜薹蒜頭3萬噸,所產蒜薹粗、脆、鮮、辣,耐貯存;大蒜頭大、皮薄、色白、瓣整,粘辣郁香,皮薄如紙、清白似玉,營養豐富。

蒼山大蒜品質優良,與得天獨厚的生態環境是分不開的。蒼山大蒜主產區神山鎮,四季分明,光照充足,冬夏溫差大,適宜大蒜生長。當地特有的砂礓黑土多為河湖沉積物,養分多,水質穩定,富含礦物質。蒜區地下水位高,有許多“肥水井”,如神山和庄一帶,井水中含鹽量高者達1264.2毫克/升,含硝態氮為36.55毫克/升,還含有鈣、鎂等多種元素,這些井水灌溉,有利大蒜高產、優質。神山大蒜在適宜的自然條件下,經過勤勞智慧的蒜農代代選擇和培育,形成了獨特的優良品種。

現代醫學研究表明,蒼山大蒜含有豐富的維生素、氨基酸、蛋白質、大蒜素和碳水化合物。“大蒜素”含量明顯高於其他產區,被稱為“天然抗生素”。蒼山大蒜還含有豐富的抗癌元素—硒和鍺,可提高機體抗病能力。1970年至1974年全國胃病普查表明,蒼山縣為全國10萬人口以上的縣市中,胃病發病率最低的縣,蒼山胃癌死亡率是長江以北地區最低縣份之一。重要原因是當地群眾喜食大蒜。蒼山大蒜被譽為“天下第一蒜”,素有“神州大蒜看蒼山,蒼山大蒜數神山”之說,獲1999年世博會銀獎。現蒼山大蒜主要品種有蒲棵、糙蒜、高腳子3個品種。

大蒜產業惠及百姓,福澤蒼山,已融入了當地文化。1996年,神山鎮有識之士籌資建造大蒜牌坊一處。牌坊古樸典雅,莊嚴恢宏,頂部雙龍戲珠,飛檐輕展。中國書協主席沈鵬為牌坊題寫了“天下第一蒜”,還刻有蒼山民歌《大蒜謠》。1993年建中國大蒜之鄉標誌塔——大蒜塔。塔體為八角閣樓式仿木結構,飛檐四齣,翼角輕舉,巍然壯觀。

| 青竹山東 | 白泉村 | 鄭嶺村 | 東耿庄 |

| 西道庄 | 和庄西村 | 下宅子 | 東劉庄 |

| 西耿庄 | 和庄東村 | 東道庄 | 小北湖 |

| 西河頭 | 神山東南村 | 神山西北村 | 老屯村 |

| 石杭村 | 甄庄村 | 燕山官莊 | 官莊村 |

| 后楊官莊 | 東西庄村 | 六 | 青竹山西 |

| 前楊官莊 | 新莊村 | 合店村 | 三山後 |

| 山口村 | 邱庄村 | 神山東北村 | 青竹山前 |

| 西西庄村 | 楊庄村 | 青竹官莊 | 將軍橋 |

| 中合庄 | 神山西南村 | 小屯村 |

神山鎮屬暖溫帶季風區半濕潤大陸性氣候,四季分明,無霜期長,光照充足,水質好且資源豐富,自然災害少,非常適合各類農作物的栽培和各種蔬菜的生產。

神山鎮自然條件優越,蘭陵自然條件優越,資源比較豐富。地處暖溫帶,屬季風區半濕潤大陸性氣候,四季分明。南部是平原,土壤肥沃,適種面廣;北部是山區,山場面積52萬畝。現已探明的礦產資源有石膏、石灰岩、鐵礦石、石英砂岩、大理石等20多種。其中石膏儲量15億噸,鐵礦石6.2億噸,石英砂5億噸。境內有大中型水庫5座,小型水庫35座,河流12條,淡水面積5.2萬畝,人均淡水量為全國平均數的2倍,是全省水資源最豐富的縣之一。

神山鎮行政樓

改革開放以來,經濟迅速發展,人民生活逐年提高。神山鎮已有企業278家,6家擁有自營進出口權,從業人員12000人,形成了大蒜、果蔬冷藏及綜合加工、兔肉、豬肉、FD食品出口、水泥建材生產、生物製藥五大主導產業,產品暢銷國內外市場。

這裡屬溫帶大陸季風氣候,四季分明,光照充足。是蒼山大蒜的發源地和主產區,自漢代傳入已有1900多年的栽培歷史,目前大蒜種植面積達20000多畝,年產蒜薹、蒜頭30000噸,所產蒜薹粗、脆、鮮、辣,耐貯存;大蒜頭大、皮薄、色白、瓣整、粘辣郁香,有很高的食用和藥用價值,因所含大蒜明顯高於其他產區而被譽為"天下第一蒜",素有"神州大蒜看蒼山,蒼山大蒜數神山"之美譽,在99年世博會上獲銀獎,深受世人好評。

2015年,完成工農業生產總值48.2億元,同比增長15%;實現地方財政收入3895萬元;完成規模以上固定資產投資3.66億元,同比增長18%;農民人均純收入17640元,同比增長9.1%。並在山東省第二批“百鎮建設”示範鎮年度考核中上升21個名次,榮獲山東省特色產業鎮、臨沂市安全生產先進鄉鎮等榮譽稱號。

商業、飲食業、服務業等各類服務網點862個。2011年末,個體工商戶達688戶,個體運輸戶456戶,運輸車輛800餘輛,從業人員3896人。神和、越洋、永豐源、坷琦、寶力佳、青松等6家出口創匯企業,外貿出口創匯1600多萬美元,同比增長18%。

神山,原名鳳凰山,位於蒼山縣東北部,此山有頭、有背、有雙翅、有尾、有嗉、有卵,型似鳳凰,而得名。鳳凰山早在隋唐時,山頂有一大泉,二天三夜淤積了整個西沙湖及紅土門,山後有一小泉,至今水流不止,又稱老泉。山頂部曾建有龐大廟宇,玉皇樓、泰山行宮以及殿、觀、閣及瑤池等建築,氣勢雄偉,每逢秋高氣爽登臨望海、碧波蕩漾,所見景象同登泰山觀日,因歷代兵燹,已蕩然無存。山腰間曾建有娘娘廟,基址尚存,殘碑斷垣,殘磚斷瓦隨處可見。駐地邊界麒麟山,山腳處玉麒麟天然與人工相成,惟妙惟肖,栩栩如生,山腰淋水坡泉水清冽,汩汩有聲,四季不幹。山上千年古剎和玉虛觀,念經誦佛,香燭依然旺盛。大清時,鳳凰山興旺達到高峰,建有正廟、東、西廊房,朝廷曾派王大人來此,由王大人改名為“神山”。

蒼山大蒜

商墓群

先商墓群的墓穴共有4種形式。最早的墓地距今已有近4000年,被稱為豎穴土坑墓。這種墓穴就是簡單的豎直長方形的土坑,沒有棺材。接下來就是生土二層台和熟土二層台,形狀類似倒過來的“凸”字,分為兩層,下層用來放置棺材。最後一種是“棺槨”的雛形(“棺槨”是指內外共有兩層的棺材),南城遺址出土的墓類似“棺槨”,但又不是真正意義上的棺槨,它是在裡面棺材的上面又鋪了一層木頭棍。因此,這個先商墓群經歷了從“無棺”到“有棺”的演變,並且有60%的墓穴出土了隨葬品,不僅包括鼎、鬲(一種食器)、豆、盆、罐等生活用具,還有貝殼串起的掛飾、玉飾,有的墓穴還發現了“蚌覆面”,出土文物非常豐富。

蒼山暴動

1932年6月後,在執行王明“左”傾教條主義錯誤路線的中共臨時中央領導下,山東省委不顧革命力量的分散、弱小和國民黨在山東統治相對穩定行了震動全省的蒼山暴動,成立了一支有200餘人、百餘支槍的中國工農紅軍魯南遊擊總隊,把暴動的紅旗插上了蒼山,宣布成立了蘇維埃政府,並打退了反動民團的多次進攻。但到暴動第4天遭到國民黨軍的瘋狂圍攻,暴動主要領導人、臨郯縣委書記劉之吉等10餘人犧牲,暴動遭到失敗。在此前後,省委還組織了博興、益都、日照、沂水、新泰等地暴動,同樣在國民黨軍的瘋狂鎮壓下而失敗。

“神山教案”

神山鎮還以1898年發生的“神山教案”聞名中外。光緒二十四年(1898年)春夏,郯城、蘭山兩縣奇旱,糧食無收。德國傳教士戈巴德主宰神山、西庄教堂,乘機拉攏饑民,廣收教徒。一些地痞、惡棍、封建勢力“借洋教為護符、包攬詞訟、凌轢鄉里”。戈巴德還夥同洋行,抬高物價,囤積居奇,四鄉群眾忍無可忍。深秋的一個早晨,以楊清賢為首的神山、磨山一帶方圓幾十里兩萬多民眾,“在北大山豎大旗,亮會抄洋教!”迫使當地洋教徒拿糧出物,求免抄家。據《沂州教賠款清單》記載:當時被“均分谷的共有二百三十家之多”。神山民眾的抄洋教鬥爭,歷時半年,最終被清政府鎮壓了。

神山教案時,正值山東義和團興盛之際。清政府迫於形勢,尤恐事態擴大,只得向洋人賠償銀兩,釋放被捕首領,草草結束此案。事後,首領楊清賢先在底閣(今屬台兒庄區)住了幾年,后回到神山為民。時同情民眾的郯城知縣蒼爾爽,在教案議結后贈送楊清賢“急公好義”木匾一塊。民國十七年(1928年)八月,楊清賢病故於神山西南村,卒年84歲。

新人新事

走進蘭陵縣神山鎮大西楊村,村裡街凈路潔。臨街兩邊的牆壁上,《二十四孝圖》、《村莊發展圖》、《村民奉獻圖》鮮明奪目。定期更換的文化宣傳欄引人入勝。村幹部說,這要歸功於村裡的老黨員、老幹部、老教師,是他們組成的“三老”理事會辦了這些促和諧、促發展的好事情。

近幾年來,居住在神山鎮38個村莊里1200多位退休老幹部、老黨員、老教師,經常受到村民們的邀請操辦紅白喜事、調解鄰里糾紛,甚至連村裡的計劃生育、劃分宅基地、責任田轉包等村務大事,也請他們參與商量。對於這種情況,鎮上的領導清醒地認識到,這些老人政治文化素質較高,群眾工作經驗比較豐富,再加上他們居住在農村,能直接貼近農民群眾,說話辦事都能讓農民信得過。所以,他們是農村建設和諧社會不可缺少的骨幹力量。為了用好這支隊伍,鎮黨委、鎮政府因勢利導,在全鎮各個村莊都成立了以“三老”人員為主體的理事會。參加理事會後,“三老”人員充分發揮餘熱,主動擔當了村務工作協理員、方針政策和法律法規宣傳員、民事糾紛調解員、環境衛生監督員、街道清潔管理員等方面的義務。這樣,在“三老”餘熱作用的激勵下,全鎮上下講文明、講科學、講發展,幹部群眾集中精力抓經濟、搞生產,各種案件逐年下降,生產水平連年提高。到今年,全鎮農民年收入達到了6578元,比上年增長了10.5%。

2013年被山東省政府列為山東省第二批百鎮建設示範鎮。