邊際生產力論

邊際生產力論

就是對整個要素市場來講,這也只不過是在要素供給既定的前提下,一種所謂的要素價格的邊際生產力理論。在這一過程中所出現的是簡單化(simpliste)的邊際生產力理論,這種理論以本世紀60年代的大量雜誌文章為典型。很明顯,在這些情況下,檢驗工資的邊際生產力理論不會是輕而易舉的事情。

邊際生產力理論(Theory of Marginal Productive ,邊際生產力這一術語是19世紀末美國經濟學家克拉克首創並進一步用於其分配論分析的。它指的是在其他條件不變前提下每增加一個單位要素投入所增加的產量,即邊際物質產品(Marginal Physical Product, 有時被簡稱為邊際產品MP)。而增加一個單位要素投入帶來的產量所增加的收益,叫做邊際收益產品(Marginal Revenue Product, 簡寫為MRP)。

邊際生產力論

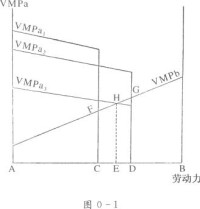

邊際生產力理論是新古典經濟理論的基石。邊際生產力理論是用於闡明在生產中相互合作的各種生產要素或資源所得到的報酬的一種方法。通常情況,當其他要素數 量不變,而單位某種生產要素離開(或加入)生產過程時所引起的商品產值的減少(或增加)量,就等於該種生產要素一個單位的服務報酬或其他報酬。這裡很明顯,決定生產要素的報酬是取決於生產過程中的技術條件。

傳統的廠商理論帶有強假定,以便能對所謂的生產函數作出規定。這種生產函數表示,在現行的可以自由運用的有關投入與產出之間關係的技術知識條件下,從技術上可行的各種實物投入組合中能夠得到的實物產出的最大值。習慣上把投入分為或多或少相似的類型,每一類的投入都應以“人—時”、“機器—小時”和“英畝—每年”來表示,而不應以“勞動”、“資本”和“土地”表示,因為,這裡所涉及的投入都是流量變數,而不是存量變數。從方便起見,人們還作了進一步的假定,規定微觀生產函數是光滑的,有差異的,另外還有一個嚴格必要的假定,即廠商正在進行利潤最大化(不考慮企業家的心理收入),這樣,傳統的廠商理論便通過邊際生產力方程的變換來求取投入需求函數。如果要素

如果這些要素服務的供給是外部因素決定的,則這種理論或許可以說是“決定”工資和租費比率的。就廠商而言,說要素價格“決定”邊際產量比說邊際產量“決定”要素價格更切合實際。就是對整個要素市場來講,這也只不過是在要素供給既定的前提下,一種所謂的要素價格的邊際生產力理論。正如丹尼斯·羅伯遜所說的,要素價格“度量”邊際產量,而“決定”要素價格的卻沒有生產者的最大化行為這麼多生產函數的一階導數。要素價格與邊際產量的相等是聯立方程組的均衡解,對於選擇“邊際生產力”作為一種主要決定因素,它好象沒有什麼意義。由於這裡所說的和其它的一些原因,把“分配的邊際生產力理論”這一習慣用語從文獻中驅逐出去,應是一件大好事。

19世紀的大多數偉大的新古典經濟學家反對把廠商的微觀生產函數加總成整個經濟的總生產函數,他們在局部均衡經濟學的激勵下,熱衷於用邊際生產力理論去解決具體的問題,或者象瓦爾拉斯那樣,運用n個生產函數的完全分解了的陣列的概念,進行他們的理論研究。而且,除此之外,他們拒不承認邊際生產力理論已為財產所有權和分配公正性這些重大問題提供了現成理論。他們全都學習過約翰·斯圖亞特·穆勒的教科書,穆勒教導他們:與生產規律不同,分配規律可受集體行為的深刻影響。

就象在簡單的科布—道格拉斯式的總生產函數中被奉為神祇一樣,希克斯在其《工資理論》(1932年)一書、尤其是該書的第6章中,大概首次提出並說明了收入的職能分配只要用邊際生產力原理就可解釋。一些年後,主要因為對於希克斯所發明的替代彈性的探究,凱恩斯革命又涉及了希克斯已經開始不感興趣的這些問題。只是到了第二次世界大戰以後,薩繆爾森所稱謂的生產和分配的新古典理論才中止了經濟學家們的想若非非。索洛1957年所發表的創新性文章以後,儘管圍繞著整個總生產函數概念存在著許多艱深的困難,但是,為了度量增長的源泉而對總生產函數的估算和對有關技術變化性質的推斷性描述,仍然成了經濟研究中的一項廣泛實踐(參見布勞格,1978年,第491—3頁)。

較之“無理論度量”,這種經驗工作的許多工作要小得多。

在這一過程中所出現的是簡單化(simpliste)的邊際生產力理論,這種理論以本世紀60年代的大量雜誌文章為典型。簡單化的邊際生產力理論包括:一種或兩種產出,兩種投入,二次可微分,總生產函數服從規模報酬不變,可增殖的同類資本,資本—勞動比率與資本報酬率之間的單調關係,分為中性的和節省要素的脫離現實的技術進步,完全競爭,瞬時調整,以及無代價的信息。即使那十年的“新數量經濟史”,在其根據一些精選的微觀經濟變數的度量所得出的有關過去的戲劇性結論過程中,也未能倖免於完全受這種理論化方式的影響。

根據簡單化的邊際生產力分配理論,能作出什麼樣的實際推斷呢?對正統經濟學的激烈批評力圖令人相信,工會問題、公司權力結構、總需求狀態、政府有關收入和價格的政策,所有這些看來與收入分配問題有關的因素,都被新新古典理論想方設法地推給了“社會學”。這種新新古典理論僅僅用技術,消費者偏好和給定的要素供給來解釋工資和利潤。對於這種批評,不應輕率地一笑置之,但它確實包含著一些語言混亂。

就分配理論而言,這種批評可以引起一種分配份額理論,而在傳統經濟學中,收入分配理論是一種要素定價理論:事實上,直至希克斯之時,還不存在普遍贊同的國民收入中的工資和利潤份額理論。希克斯以後,我們才有了這種理論,但它的真正意義卻常常遭人曲解。不過,不管認為這一理論是好是壞,都沒有妨礙人們相信,“階級鬥爭”對於分配份額、甚至工資和利潤率的確定,作用極大。

邊際生產力論

在對有關技術進步的文獻進行全面總結時,肯尼迪和塞沃爾(1972年,第49頁)總結說:“無論是精緻的競爭模型還是對獨佔—寡頭壟斷的輕微修正,都沒有為我們預言技術變動對收入的影響作好準備。我們充其量不過是有了‘哈羅德中性的’和‘希克斯中性的’技術進步定義。它們可使我們在解釋過去和將來的所有似是而非的問題時聰明一些。”與此相似,在回顧收入分配理論時,約翰遜在論及同一問題時吞吞吐吐(1973年,第42頁):“當替代彈性運用於分配理論時,它就是一種同義反覆,就象馬爾薩斯的需求彈性概念是一種同義反覆一樣……在兩種情形下,經濟問題都是度量問題,而不是陳述假設的度量的含義問題。”他還考察到,“沒有什麼理論內容會從根源上解釋職能份額,它們所能做的是度量可以觀測的投入的變動,然後洞察理論概念,解釋結果”(1973年,第191頁)。不幸,當理論概念本身(如象總生產函數)與微觀經濟行為只有微弱的聯繫時,結果的解釋可能不會給我們帶來什麼更多的東西。即便是引致創新的理論(經濟學方法論),儘管它初看起來似乎提供了把內生的技術變動解釋為廠商根據技術的要素節省偏好“學會”推斷過去趨勢這種令人興奮的前景,但也因為缺乏一致的微觀基礎而漸趨山窮水盡(布朗芬布雷納,1971年,第160—2頁;布勞格,1978年,第506—9頁;諾德豪斯,1973年)。不必驚奇,新古典經濟學“謹慎的持者”最近一本收入分配方面的著作甚至得出結論:“在科學的當前狀態中,收入份額的預言超出了我們的能力”(本,1971年,第214頁)。

這種預言對集體談判沒有任何實踐意義,因為相對份額的大小取決於如何度量這種份額,我們幾乎可以炮製出我們想要的任何數字(布勞格,1978年,第511頁)。也沒有什麼相對份額是非常有趣的理論問題。當然,定義勞動佔總收入的份額等於整個經濟中工資和薪水的平均數額除以勞動的平均產量,定義利潤的份額等於所投資本的平均利潤率除以資本的平均產量(或乘以資本—產出比率),都是正確的。但是,勞動和資本的平均產量在標準理論中並不是行為變數;經濟當事人並不最大化或最小化它們,沒有任何生產者或消費者、工人或資本家對它們作出反應;它們只是能夠並且已經根據對過去經濟發展情況所作分析而度量的數量,但它們無論如何也是沒有確定的理論地位的。因此,沒有工資和利潤的份額理論,完全可以有工資理論或利潤率理論,反之亦然。實際情況是,分配份額是許多力量作用的結果,任何試圖直接抓住它們以顯示自己多麼偉大的理論,都簡化假定,使理論結果只是分析的珍品。除了對過去的傳統、尤其是李嘉圖提出來的某些問題的敬意,我個人在邊際生產力理論的批評者和捍衛者的著作中,都沒有找到任何有力的根據能證明有關分配份額的不可理喻的成見。

只要我們陷於傳統的用一般均衡概念鑄造而成的職能收入分配理論,我們就不可能取得震撼世界的答案。我重複一遍,在那種理論中,收入的職能分配可以說是由資源在居民戶、他們的偏好、廠商的生產函數、居民戶和廠商的行為動機之間的最初分配“決定的”。但是,這種理論並沒有“解釋”為什麼取得均衡(如果確實取得的話),或者為什麼它應不斷取得,從這種意義上說,這種理論沒能對收入的職能分配作出因果解釋。簡而言之,比其它們的許多對手希望我們所相信的,新古典的和新新古典的職能收入分配理論要樸素得多。正如哈恩(1972年,第2頁)正確地指出的:

一種分配理論如果利用永久均衡中的完全競爭模型,我就稱它為新古典的收入分配理論……對於回答為什麼是工資份額或利潤份額問題、什麼是工資份額或利潤份額問題,這種理論並不是舉手便能解決的。問題是因我們對社會階級之間的收入分配感興趣而提出的,而社會階級並不是新古典理論的解釋變數。

一方面,新古典的實踐者還忍不住使這種理論對社會性問題作出簡單回答的誘惑。另一方面,經濟學家深受這種問題不恰當的模型影響……其中特別粗陋的地方其邏輯基礎已經受到批評。

要素定價的邊際生產力理論是一種最樸素的理論,也是一種高度抽象的理論,它的表述是如此的一般化,以致於它對回答勞動市場上工資結構之類的具體問題,毫無用處。瑟羅(1975年)在他的書中通過一系列問題對此作了精彩的說明。

工人每段時間都付給與他們的邊際產量相當的收益嗎?或者,他們在其整個工作生命期過程中都付給與他們的邊際產量相當的收益嗎?如果加里·貝克爾關於“普通培訓”和“專門培訓”的區分值得置信的話(見布勞格,1972年,第192—9頁),那麼,工人接受普通培訓的收益必定小於他們當時的邊際產量,而接受專門培訓的收益則相反。普通培訓不考慮工人為誰工作,只是提高受訓者的生產力;而專門培訓則只是增強現在提供訓練的廠商中受訓者未來的生產力。在完全競爭條件下,廠商沒有支付普通培訓練費用的動力,因為他們無法保證他們能僱用到受訓的工人。結果,普通培訓的費用就落到了受訓者身上,其表現形式是受訓期的收益降低。另一方面,接受專門培訓的工人得到的收益,必須足以使工人有呆在提供訓練的企業的動力,使廠商能通過對受訓工人支付低於他們的邊際產量的工資而扣下這些專門培訓費用。因此,如果我們考察年輕工人的工資,則只有那些受到專門培訓的青年工人才能期望得到與他們的當其邊際產量相當的收益;可是,如果我們考察老年工人的工資,則只有早年受過普通訓練的人才能期望得到與他們的當其邊際產量一致的收益;一般地說,在完全競爭市場中,只有少數工人才能得到他們的當其邊際產量。很明顯,在這些情況下,檢驗工資的邊際生產力理論不會是輕而易舉的事情。

接下來我們要研究,各個工人是否得到他們的邊際產量,或者,具有相同的技術的一組工人所得的工資是否大致相等(比如說由於確定掌握同一技術的工人的技術熟練程度差異的困難),是否有理由使某些技術類型的工人得到高於他們的各自邊際產量的收益,使另一些技術類型的工人則得到低於他們的各自邊際產量的收益。類似的爭論還發生在其它工人集團(如特定行業中一定性別、年齡和教育水準的工人)中,在這些行業中,至少是起初由於精確度量個人邊際產量的困難,廠商再次給這些集團付以相等的工資。如果象我們經常看到的那樣,許多行業的工作是由一批工人協調努力而完成的,那麼,這批工人的每個成員將會僅僅由於他們各人對產出的貢獻無法確定,而不僅開始時,而且整個工作生涯中都只能得到他們的平均邊際產量。在這種情況下,各個工人也不可能恰好得到與他自己具體的邊際產量相等的收益。我們又一次看到,檢驗邊際生產力理論比較靜態的預言何其困難。

無論是在產品市場還是在要素市場,即使在完全競爭條件下所有這些困難也會存在。在現實世界中,我們會發現,許多行業的工資是非競爭性的,是在規模報酬遞增條件下確定的,而在規模報酬遞增情形下,某些投入必定付以低於其邊際產量的收益,這些投入很可能就是勞動投入。而且,觀察到的工資也許是非均衡的工資,在任何情形下,工資都會受到各地勞動力市場上勞動供給條件的影響,更不用說工人之間心理收入偏好的分佈不一了。

也許我們現在足可提出,著名的或不著名的邊際生產力工資理論,在剖析觀察到的相對工資模型中,從未發生過太大的作用。因此,無須驚奇,它很少得到檢驗,而且儘管為對它進行檢驗花費了很大力氣,但結果仍然是無法定論。如果可以用一句話來概括這種跡象的話,那麼,我們最可以說的是,邊際生產力理論在精確地預示行業和職業間工資差異的長期變動方面,相當成功;而在精確地預示工資差異短期變動方面,出奇地不成功(見伯頓等,1971年,尤其是第275—80頁;珀爾曼,1969年,第4、5章)。因此,邊際生產力要素價格理論的經驗地位仍未確定。當然,許多其它經濟理論的實際狀況也是這樣,只不過邊際生產力理論在確定它適用的具體問題的範圍時帶有比其它理論更多的缺陷。所以,在整個很長的歷史中,它基本上一直是一個沒有特定內容的完全一般的命題。

(1)《中國大百科全書》 中國大百科全書出版社

(2)《工會財務會計百科全書》

(3)http://www.pinggu.org/