新樂遺址博物館

新樂遺址博物館

新樂遺址博物館是中國新石器時代早期的遺址博物館。位於遼寧省瀋陽市皇姑區。1986年7月成立。該館收藏新樂遺址出土的新石器時代遺物近萬件。種類有陶器、打制石器、磨製石器、細石器、玉器、骨器、木雕藝術品和煤精製品等。陳列分兩個展廳和一處新樂下層房址。新樂遺址1985年5月正式開放,1986年改為新樂遺址博物館,1988年被遼寧省人民政府列為省級文物保護單位,為瀋陽市的旅遊業又增添了一個新景點,並成為對市民進行愛國主義教育、歷史教育的基地和對外窗口。

新樂遺址博物館

新樂遺址博物館

新樂遺址博物館

新樂遺址博物館

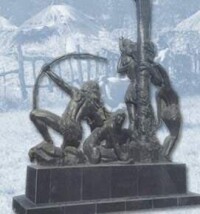

下層被命名為新樂下層文化,據今約7000年,是一處新石器時代早期的聚居地,已發現多處房址,最大的面積有100平方米,中型的面積有70平方米,小型的面積有20平方米,平面成長方形或圓角方形,中間有火膛,四周有柱子洞。出土文物十分豐富,石器有石鑿、網墜、削刮器、石鏃等。陶器有高足缽、簸箕形斜口器、弦紋筒形罐、之字紋筒形罐。1978年出土的斜線紋高足缽,高12.3厘米,口徑19厘米,底徑6.5厘米,紅陶衣、高足,通身飾以抹壓斜線和網格紋,是新石器時代的盛食器。同時出土的還有少量玉器、煤精製品、木雕藝術品等。煤精雕刻藝術品有球形、耳當形,晶瑩烏亮,雕工細緻,在當時條件下能製成 如此精細的藝術品,使人難以置信。瀋陽出土的骨製品種類繁多,時代較全。其中主要是1978年新樂遺址下層房址出土的骨柄、骨錐為新石器時代骨製品。骨柄長11.2厘米,從側面觀察,很象兩片骨板粘合在一起,有一道較明顯的合縫,用以鑲嵌細石片,作複合工具之用。骨錐長10厘米,頂端寬1.4厘米。體扁平,尖部彎曲且鋒利,是鑽孔工具。 1984年國家為保護新樂文化遺址,在遺址上造起一座現代化展覽館,是瀋陽市第一家專題性遺址博物館。館舍建築風格系用窩棚式大屋脊建築結構,外飾紅色雙曲瓦和長方形乳白色釉面磚。展廳設計造型是仿照原始穴居形狀,由兩個梯形建築和兩個三角形建築構成,顯得格外古樸、獨特、美觀。第一期工程建築面積為860平方米,展廳面積為400平方米,分為第一展室、第二展室、二號房址等部分,並從出土文物中選擇有代表性的文物數百件,組成新樂遺址文物展覽。此外,還將頗有典型性的考古發現——“木雕鳥”製成大型雕塑,立在展覽館的前面,做為新樂文化的象徵。其中有一件木雕藝術品尤為珍貴,其樣貌似鵬鳥,稱為太陽鳥,為古代先民的圖騰,刀法精湛,為研究中國藝術發展史提供一份珍貴資料,這在中國考古史上,也是絕無僅有的。金碧輝煌的太陽鳥雕塑,高高聳立在市政府廣場,已成為瀋陽市城市的象徵。

新樂遺址博物館

那些是陶器。呈紅褐色全都是手工製品。最大的有四五十厘米高,全身有壓紋,划紋、“之”字紋。它與河北武安、河南新鄭裴李崗遺址文化有著承接關係。進一步說明了新樂氏族社會已進入到繁榮時期。因而在新石器時代的中期,瀋陽新樂文化並不落後於中原文化。相反有些地方還要比中原早許多年,如這裡出土的石制斜口器,是移植火種和去穀皮殼用的,各位看它還像什麼?一。這些都是三足器。因為它有三條腿實心的叫鼎,三條腿空心的叫,底部有許多小孔,可以透蒸汽,在它的上面可以放食物蒸,好象現在的蒸鍋,它叫做甑。上加甑的這個就叫。它是專門用來蒸食用的,可見我們的祖先早就有了蒸食的習慣了。

新樂遺址博物館

一件木雕,那是放大后複印的圖案。它的形狀似大鳥,方才我們在展廳前群雕上看到了它。在進門的走廊里又看到了它,它與莊子《逍遙遊》中神話提到的大鳥相符。它頭大尾長,形體渾厚,威嚴。大嘴象徵氣吞山河之勢,背長使人有“鵬之背不知幾干里”之感。是原始新樂人的圖騰一一一隻大鵬鳥。雕刻的手法流暢,細膩,連鳥身上的羽毛都可以看得清楚。在7200年前有這祥精湛的雕刻藝術,這個驚人的發現在中國和世異考古史上,也是絕無僅有的!

新樂遺址博物館

紡織技術在7200年前就已經誕生了,新樂人有了自己的紡織產品,可見新樂的源遠流長。縱觀整個展廳里的文物,我們了解到,瀋陽和全國一祥,則在原始社會的氏族公社時代,人們就發明了精湛的木雕雕刻藝術,煤精雕刻藝術,創造了磨製石器採用的切割法。瀋陽新樂人勤勞勇敢,有著高度的智慧。

象徵新樂文化的石碑

新樂遺址博物館

二號房址佔地面積約有95.64平方米,由50根立柱支撐。屋子這麼大是氏族開會、議事的揚所,在這裡一共出土的540件文物,有陶器、煤精製品(包括玉器,用瑪瑙製成的細石器)、石器、骨器、碳化穀物(黍)、石墨、赤鐵礦石等,全部是7200年前的原始人的遺物,中間大坑呈橢圓形是原始人用的大火膛。前面那個小坑是小火瞠。西北角還有個洞穴與地面垂直,長約50厘米,深約15厘米,寬約40厘米,裡面裝有陶器,在西南角還有一片燒土,這就是原始人傾倒的垃圾。一場大火。據考古專家考證,是一場大火毀滅了他們的家。房倒屋塌,森林毀滅,所有的人都逃了出去。於是便將這些物品埋葬了7200多年。瀋陽新樂人也不得不背井離鄉,另尋出路去了。1973年6月,在大規模的挖掘中這些文物才得以重見天日,供來這裡的遊人觀賞探討。它再一次向人們展示了中國歷史深遠博大,它是中華民族發展史上光輝的一頁,是我們瀋陽人的驕傲。在這裡還要提一下是我們腳下的黃土崗,它與我們的城市地面垂直高度9.6米,相對高度為五到十米。

新樂遺址博物館

說起新樂遺址的發現不能忘記最先提供線索的“有功之臣”孟方平同志。孟方平是于洪區北陵鄉一位普通農業技術員,業餘文物考古愛好者。其家住在新樂電工廠宿舍附近,他曾多次在家近旁發現一些很似某種器物的“石頭”,並將這些石頭精心地收集起來。1973年的一天,他到瀋陽故宮參觀,從故宮考古部考古人員介紹的文物知識當中預感到自己收藏的“石頭”有些來歷。於是,把收集的石頭中的兩塊送到故宮鑒別,考古人員一眼就看出,他送來的這兩件“石頭”,一件是“石錘”,一件是“石杵”,是典型新石器文物。於是,瀋陽人文歷史的奇迹被揭開了。

新樂遺址發現后國內外考古專家紛紛前來參觀考察,有的甚至為新樂遺址著書立說,日本學者在其《繩紋大系》一書中特意增寫了“新樂文化”一節。中國著名學者周谷城先生1986年至此參觀后題辭道:“既究天人之際,又講生態平衡,擴大歷史領域,考古學者有功。”畫龍點睛地說出了新樂遺址的重大意義。

新樂遺址博物館

新樂遺址是瀋陽歷史文化寶庫中的一顆耀眼明珠,是我市最早的人類活動遺跡,也是我市最早的村落址。新樂遺址的發現將瀋陽地區有人類活動的歷史上溯到七千年前,填補了遼河下游地區早期人類活動的空白,對瀋陽乃至全國的文化、科學、藝術、歷史研究做出了不可磨滅的貢獻。新樂遺址的原始先民,用辛勤的雙手創造的燦爛文化將永載史冊。

受2020年新冠疫情的影響,新樂遺址博物館於3月17日正式恢復對外開放,為做好疫情防控工作,新樂遺址博物館博物館實行實名制預約參觀。觀眾可通過電話或網上預約參觀。參觀當日,觀眾須出示本人身份證原件。參觀時須全程佩戴口罩,入館前須接受體溫測量。