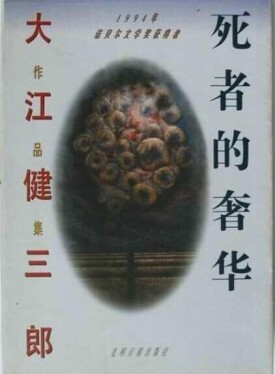

死者的奢華

死者的奢華

《死者的奢華》是日本作家大江健三郎的作品。懷著身孕的女大學生,為了賺取流產手術的費用,和文學部的一個男生應招前來打工,為醫學部解剖室搬運屍體。作者細膩地描述了這兩個大學生和一個在解剖室工作了三十多年的管理員搬運屍體的過程和各自在其間對生命與死亡的不同感悟。文中深沉的存在死亡思索成為大江健三郎文學閃爍“異才”的起點。對十五人感化院少年被關在封閉的牆壁里求生狀態的描寫,被認為是作者初期的藝術高峰之作,本書集社會現實、個人經歷與幻想、神話世界交相輝映的圖景貫穿全書,是大江健三郎的代表性作品。

大江健三郎是日本一位富有人文主義精神的嚴肅作家。大江初期小說的人文主義意識無論對大江本人創作或當今文壇,都有著非同尋常的意義。

《死者的奢華》該小說描寫大學法語系學生“我”和一個懷孕的女學生在打工中的感受。在將醫學系保存在酒精中的解剖用的屍體搬進新的酒精槽的過程中,主人公“我”感到屍體如同地板、水槽一樣實在、安定,從而產生了許多關於生與死、人與物、意識與肉體之類的存在主義式的哲學思考。在令人窒息的屍體處理室中忙碌了一天的“我們”,最後卻由於工作人員的失誤,所做的一切都成了徒勞,甚至能否領取報酬都成了問題。通過主人公“我”的感受,大江健三郎細膩地描述了這兩個大學生和一個在解剖室工作了三十多年的管理員在搬運屍體時各自對生命與死亡的不同感悟,描寫了活著的人之間的心靈的障礙,以及人的生存的不安定狀態。在這個意義上,“我”感到,死者似乎比活人更具有生命感、安定感。與生者的徒勞感相比,生命感、安定感對死者來說,確實是一種幸福。以大學生為主人公,以“我”作為小說的敘述者,同時以“徒勞”作為小說的結局。

二戰使得人的生存價值嚴重失落,人成為自身創造的“文明”的奴隸。二戰結束后,日本社會從貧困、混亂狀態漸漸走上現代化道路。物質豐富而精神生存領域卻產生了嚴重危機。時間上日復一日,單調重複的機械的“日常生活”使人不堪疲憊;空間上,都市化使人物質生命生存空間越來越擁擠而精神生命生存空間卻越來越疏遠。人們彼此孤立,不能溝通,甚至敵視。

現代工業文明、城市文明帶來的模式化和批量化的複製增殖也對個體生存造成嚴重威脅。生存價值的失落,生命意義的消解,20世紀大眾神經官能症對人的精神造成慘重的戕害。

大江健三郎在東京大學讀書期間,曾深受著名教授、法國文學研究專家渡邊一夫(1901—1975)的影響,他閱讀法國存在主義作家薩特的作品,與此同時,從事文學創作。《死者的奢華》載於《文學界》(1957)上。

“我”

主人公“我”是一個虛無的青年。他是大學外語系的男生,到醫學系打零工,工作是把地下室舊水池裡浸泡的屍體搬到旁邊的新水池去。

“女學生”

《死者的奢華》小說中的“女學生”並非普通的在校女生,同時還是一名身懷胎兒的母親。“女學生”準備拿打工掙的錢打掉孩子,因為她害怕“我自己活著本身就帶著如此曖昧的感情,在此之上還要生出新的另外的曖昧性”。這是她為逃避生者的無奈而做出的消極選擇。但當她接觸了死者,充分認識到死者難以動搖的“明確”和“自由”的優越性之後,終於決定生下孩子。“女學生”力圖為孩子選擇一種明確的生存姿態,正是為避免胎兒被生者的曖昧感情所殺死的命運。而生活本身又同“女學生”開了個大玩笑,當她終於想把孩子生下來時,孩子卻又逃脫不了夭折的命運。

《死者的奢華》的主題思想即生者可憐、死者奢華。《死者的奢華》中的人物都被社會、權力隨意操縱,無法保證作為人的自主性,如同動物式的存在一般。這種充滿相對性、可被任意解釋的人生自然十分曖昧,並且缺乏人的尊嚴。

而與此相對,死者在經過徹底的物化之後已演變為絕對化的存在,充分具備了作為一個自由人的可能性,死者之間通過赤裸而直率的交流打破了“牆壁”之圍,從而得以實現真正意義上的人類生活。作者意欲揭示出生活在戰後日本社會裡的人們毫無獨立感、受人擺布、被人主宰的命運,反襯出芸芸眾生瑣碎、曖昧的生活狀態。

啟蒙意識

“監禁狀態”構築了大江健三郎的早期文學世界。戰後日本社會是暖昧而執拗的“監禁狀態”,而“我” 、亦即“日本青年”已經失去了對這樣時代的意識。既然漸漸失去敵意是“監禁狀態”帶來的最具殺傷力的惡果,那麼就有必要像魯迅要喚醒昏睡在鐵屋子裡的人們一樣,喚起被封閉在其中的人們的“危險的感覺”。在人們身處危險境地卻渾然不覺時,這種“喚起”正是大江健三郎戰後再啟蒙意識的顯現。

“我”與“我們”:將時代相對化的“裝置”

大江健三郎曾在第一部短篇小說集《死者的奢華》的後記中自言:“被監禁的狀態、被封閉的牆壁里的生存狀態”構築了他早期文學世界。“監禁狀態”一詞成了把握大江健三郎早期文學特徵時最顯而易見的標誌。大江健三郎從一開始就對小說的方法和主題的問題有著清醒的意識。作者的“監禁狀態”,是一種可以使被監禁在裡面的人漸漸失去“被監禁”的意識的暖昧狀態。於是可以說,作者意在強調:當今的時代是暖昧而執拗的“監禁狀態”,而“我” 、“我們”“舊本青年”已經失去了對這樣的時代的意識。

“徒勞——牆壁”意識

小說結尾寫道:“我想,今晚非得干一通宵不可了。這種活兒又困難,又麻煩,又非常費力氣;而且,為了讓辦公室付給報酬,我還得出面交涉。我急忙跑下台階,但卻有一種膨脹的、沉重的東西湧上喉嚨,吞咽下去又翻滾上來。”大江健三郎之所以反覆描寫戰後日本青年這種“徒勞”意識,乃是由於他對社會現狀的不滿。在他看來,這個社會猶如一個封閉的實體,四周都是“牆壁”,而自上而下的強權統治和美國軍隊對日本的佔領等則是“牆壁”的內涵。

由於大江健三郎深受法國現代派文學的影響,他早期的小說《死者的奢華》不管是立意還是表現方法,都明顯地有薩特存在主義文學的痕迹。《死者的奢華》通過主人公“我”和另一位懷有身孕的女大學生辛辛苦苦地搬了一天屍體,最後卻被告知那些屍體已經毫無解剖價值,因而他們一天的勞動也毫無意義,他們無法領到報酬這樣一個故事,來象徵人生的徒勞和沒有價值。《死者的奢華》整篇小說都是用具體的小故事來象徵作者自己的哲理思想的作品。