欹器

古代計時器

欹器(欹qī,奇+欠=歪斜而後張口吐),又常被稱做歌器。它是一種計時器,類似沙漏。設計奇特:有雙耳可穿繩懸掛,底厚而收尖,利於空瓶時向下垂直;口薄而敞開,利於盛滿大量的水時而傾倒。其上放置勻速滴水,則形成周期性自動滴入水、傾倒水、空瓶立正,循環往複。

欹器

“孔子觀於魯桓公(公元前711年~前694年在位)之廟,有欹器焉。孔子問於守廟者曰:此為何器?守廟者曰:此蓋為宥坐之器。孔子曰:吾聞宥坐之器,虛則欹,中則正,滿則覆。孔子顧弟子日:注水焉。弟子挹水而注之,果中而正,滿而覆,虛而欹。孔子喟然而嘆日:吁!惡有滿而不覆者哉!”

欹器

原來這件古代魯國視為國寶的“欹器”,到漢代已經失傳了,以後魏、晉之際,杜預曾於公元260年時把它重製出來。接著,晉代曾最早推算出圓周率為3.1416的劉徽又進一步作了《魯史欹器圖》並加以說明。可惜以後欹器的仿製品和圖樣又都失傳。到南北朝及隋唐時又有人把它重製成功。其中,北朝的西魏文帝也把改制后的欹器放在前殿,用來提醒自己。可是,這些後來接著又都失傳。

總之,魯國國寶“欹器”,它的仿製品在歷史上失傳又再現,再現又失傳。到近千百年,所謂“欹器”,其構造如何,就成為“千古之謎”了。

老子弟子辛文子《通玄真經·守弱》:“老子曰:三皇五帝有戒之器,命曰侑卮,其沖即正,其盈即覆。”這是欹器的最早的古文獻記錄。欹器稱之為宥座、右座之器,這是座右銘的來歷。

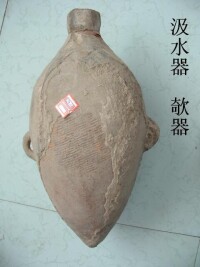

汲水器 欹器

這是馬家窯類型尖底瓶,馬家窯文化是仰韶文化向西發展的一種地方類型,出現於距今五千七百多年的新石器時間晚期。如此絢麗多彩的尖底瓶,是世界彩陶發展史上無與倫比的奇觀,也表明了它的用途已從灌溉而推廣到祭器和欹器。

甲骨文中出現用尖底瓶灌溉的圖形,說明商朝還沿用著尖底瓶的灌溉用途。但《甲骨文合集36419》也出現了小臣丑的欹器形象。這是欹器的最早的古文字記錄。青州蘇埠屯出土了大量“亞丑”銅器,正是小臣丑平定東夷后在青州建立的國家——欹國的諸侯墓地。

二千七百年前孔子到魯桓公之周廟參觀欹器,孔子問於守廟者曰:“此謂何器也?”看來博學的孔夫子此前只從書本上知道欹器而沒有見過欹器,可見春秋時期“禮崩樂壞”。(孔子擅長引而發之,所謂“入大庿,每事問”是也)

漢韓嬰《韓詩外傳》:孔子觀於周廟(魯桓公之廟,參見荀子),有欹器焉,孔子問於守廟者曰:此謂何器也?對曰:此蓋為宥座之器(保佑天子之座之器,此器時時警戒天子也)。孔子曰:聞宥座器,滿則覆,虛則欹(音奇,傾斜不正)中則正,有之乎?對曰:然。孔子使子路取水試之,滿則覆,中則正,虛則欹,孔子喟然而嘆曰:嗚呼,惡(音烏)有滿而不覆者哉?子路曰:敢問持滿有道乎?孔子曰:持滿之道,抑而損之。子路曰:損之有道乎?孔子曰:德行寬裕者,守之以恭;土地廣大者,守之以儉;祿位尊盛者,守之以卑;人眾兵強者,守之以畏;聰明睿智者,守之以愚;博聞強記者,守之以淺。夫是之謂抑而損之,詩曰:湯降不遲,聖敬日躋(音基,升也,登也,詩商頌長發)。

《孔子觀欹器圖》,明代人所畫,一說郭翊所畫,畫面表現欹器虛則欹,中則正,滿則覆。上部有楷書十四行,文為《孔子家語·三恕》一則。此畫為絹本,設色,縱100厘米,橫59厘米。此幅“欹器”為銅質,雲牙大口外敞,圓腹圜底筒形,邊飾雷紋,兩耳位腹中部,有銅鏈懸於橫木上。

欹器到了漢朝末年因戰亂失傳了。《晉書·杜預傳》載:“周廟欹器,至漢東京猶在御座。漢末喪亂,不復存,形制遂絕。”史書上記載,中國西晉時期著名的政治家、軍事家杜預(222-285)曾經經過反覆的設計、推敲,最終將欹器重新製造了出來,呈獻給武帝,武帝看后,讚嘆不已,對杜預大加讚賞。

繼西晉杜預以後,南北朝時期著名的數學家、天文學家和機械製造家祖沖之(429─500)也製作過欹器。相傳,當時齊武帝的兒子竟陵王蕭子良十分喜好古玩,但苦於找不到欹器的實物,祖沖之就造了一件欹器送給他,並希望他能記住欹器所具有的特殊含意。

後來,隋代的耿詢、唐代的馬待封和李皋都成功地製造出了欹器。可以說,中國歷史上著名的能工巧匠都以製作欹器來顯示自己的技藝。中國史書也對欹器多有記錄。然而,人們雖然對“欹器”久仰大名,卻從來沒有見過實物。

2010年上海世博會開幕前,遼寧省博物館北燕鴨形玻璃注入選上海世博會。鴨形玻璃注,長20.5厘米、腹徑5.2厘米,是1965年9月在發掘北票西官營子北燕馮素弗墓時出土,質地純正、造型生動,其構造與古代文獻記載的“欹器”相同,是遼寧省博物館的又一件“鎮館之寶”。

據記載,馮素弗是十六國時期北燕天王馮跋之長弟,時任北燕宰相,也是北燕立國的第二號統治人物。甲骨文“卿”字是宰相與君王共同守著欹器的形象。所以作為宰相的馮素弗墓中發現欹器當在情理之中。馮素弗死於北燕太平七年(公元415年),所以此欹器已經有1600年歷史了。

故宮博物院里陳設著1895年“光緒御制”的一對高45.5厘米、長18.7厘米、寬14厘米的銅質鎏金器物。它的樣子像個插屏,底座上有一個框架。在框架上面橫框的正面鏨刻有篆體的“光緒御制”4個字。框架的中央弔掛著一個直徑12厘米、高14.7厘米的杯狀容器,杯狀容器兩邊的乳釘形軸與框架內側的針狀軸銜接,這樣,這個容器就可以在框架上沿一定方向轉動。如果往容器中倒水,水浸到一半時,容器正好是垂直地弔掛;將水倒滿后,容器卻自動翻轉,而把水全部倒出來了,之後,容器就又自動偏向一方而靜止下來。這種奇特的器物名叫“欹器”(欹是傾斜的意思)。這種玩意兒早在周朝時就有了。

日本長崎孔子廟之欹器

(中國駐長崎總領事館)

日本著名板金工匠針生清司先生向長崎孔子廟贈送“宥座之器”

2009年5月11日,日本著名板金工匠針生清司先生向財團法人長崎孔子廟中國歷代博物館贈送了手工製作的中國古代禮器“宥坐之器”,中國駐長崎總領事滕安軍、長崎市議會議長吉原孝、長崎市副市長智多正信、長崎華僑總會會長王國雄等人出席了贈送儀式。滕安軍總領事與針生先生為“宥座之器”揭幕,並向針生先生贈送了感謝狀。

日本 長崎 孔子廟 欹器

滕總領事在致詞中表示,作為日本規模最大的孔廟,長崎孔子廟是長崎縣中日文化交流的結晶,100年來在傳播中國傳統文化、增進中日兩國人民友誼方面發揮了積極作用。針生先生熱心孔子研究,從眾多相關傳說中得到啟發,親手製作“宥座之器”並贈送給長崎孔子廟,不僅是中國傳統文化和日本民間工藝的有機結合,也是中日兩國人民之間的一個友好象徵。謹向針生先生及關心、支持長崎孔子廟發展的各界友人致以誠摯的謝意。

滕總領事向針生先生贈送感謝狀

“宥座之器”又名欹器,反映了儒家學說“滿招損,謙受益”的思想,針生清司先生出於對先賢孔子的尊敬和對中國傳統文化的喜愛,歷時13年致力於純手工製作,歷經數百次嘗試后終於製作成功,並向中國曲阜孔子博物院、日本足利學校等單位贈送了相關作品。長崎孔子廟始建於1893年,現為中國國有財產,是長崎華僑繼“四唐寺”之後興建的又一個由中國人建造的廟宇,也是海外唯一一個由華僑集資建造的孔子廟。孔子廟位於長崎大浦町,格局和國內文廟相仿,大成殿內供奉有孔子塑像和4聖牌位,兩側有孔子弟子七十二賢人的大型石雕像。在廟后還建有“中國歷代博物館”,展示了故宮博物院提供的中國古代的文物。長崎孔子廟每年在孔子誕辰紀念日舉辦隆重的祭孔活動,邀請長崎縣各界人士出席,依據中國古代習俗向先賢獻上三牲祭禮。

據古書記載,欹器是一種奇特的盛酒器,空著的時候往一邊斜,裝了大半罐則穩穩噹噹地直立起來,裝滿了則一個跟頭翻過去。這種歌器給人以不能自滿,自滿就要翻跟頭的啟迪。

有一次,孔子帶著學生到廟裡來朝拜,見到這種器皿,覺得很奇怪,於是就向廟裡管香火的人打聽。管香火的人告訴他,這是欹(qī)器。孔子於是想起了有關齊桓公的故事。他指著欹器對學生們說:“欹器空著的時候就傾斜,把酒或水倒進去,到一半的時候就直立起來,欹器裝滿了就又會傾斜。所以過去齊桓公總是把欹器放在他座位的右側,用來警戒自己決不可以驕傲自滿。自滿就會像欹器里裝滿了水,必然要傾斜倒覆。”說完,他就讓學生取來水倒進欹器。果然一切正如孔子所說的一樣。孔子又對學生說:“讀書也是一樣,謙受益,滿招損。你們一定要牢牢記住。”回到家裡,孔子也請人做了個欹器放在座位的右側,用來警戒自己活到老,學到老,永不滿足。南北朝時,著名科學家祖沖之也曾為齊武帝的兒子蕭子良做過一個欹器,非常成功。

欹器

欹器

水滿則溢,月圓則缺,這是大自然中常見的現象,從這些自然現象中,先哲們悟出了深刻的人生道理:滿招損,謙受益。為此,魯國的有識之士在魯桓公的廟中安裝了“欹器”,藉此警示後人“虛則欹,中則正,滿則覆”。當孔子有感於此,發出“惡有滿而不傾覆”的感嘆時,弟子子路請教他有無保持“滿”的狀態的辦法,孔子借題發揮,告誡他的學生說:“聰明聖知,守之以愚;功被天下,守之以讓;勇力撫世,守之以怯;富有四海,守之以謙。此所謂挹而損之之道也。”(《荀子·宥坐》)就是說,只有做到智高不顯鋒芒,居功而不自傲,勇武而示怯懦,富有而不誇顯,謙虛謹慎,戒驕戒躁,才能保持長久而不致衰敗。

荀子的這段關於孔子觀“宥坐之器”的記述,所闡發的道理是十分深刻的,至今仍閃爍著不可泯滅的真理光芒,對後世產生的影響也是巨大的。據記載,晉杜預和南朝的祖沖之都曾制過類似的欹器,以此教育子弟要好好學習,防止驕傲自滿。“謙虛使人進步,驕傲使人落後”的名言,更與上述所講的道理具有異曲同工之妙。

滿則覆

也許那些具有內省精神、道德高尚、不驕不躁的智者心中都秘藏著一個這樣的器物,他們在欹器快要傾覆時就不會再往裡邊注水了,或者在欹器朝傾覆那邊傾斜時就不再往裡邊注水了。人非聖賢,孰能無過。但他們察微知著,在某種苗頭出現時就能預見到其後果,並及時遏止不良苗頭的發展。譬如孔子,就愛在座位旁放一個欹器,來警示自己。後來人們通過在金屬上刻寫文字的方法來警示自己。再後來,就發展成為如今的座右銘了。

欹器實物復原

虛則欹

中則正

宥坐是我國古代科學技術和辨證思想的巧妙結合,也是重要文化遺產。

這種翻斗式的容器有很廣泛的用途,例如礦山的礦車,某些廁所里一種定時沖洗的翻斗,以及氣象觀測雨量計內的計量容器等等,都是根據這種構思設計的。