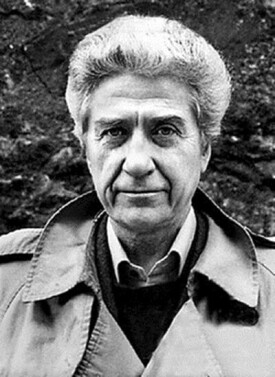

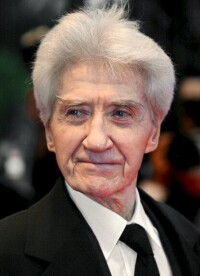

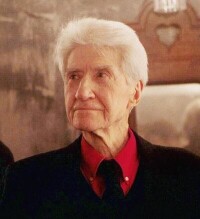

阿侖·雷乃

法國導演

阿侖·雷乃(1922年6月3日——2014年3月1日),出生於法國布列塔尼大區莫爾比昂省瓦訥,導演。作品《梵高》獲得1949年奧斯卡短片金像獎,法國新浪潮的代表人物之一。

1948年雷乃的作品《梵高》贏得了威尼斯影展兩個獎項以及1949年的奧斯卡短片金像獎,1959年《廣島之戀》獲得戛納國際電影節金棕櫚獎提名,2014年雷乃執導的《縱情一曲》獲得了柏林電影節阿爾徠弗萊德獎。

阿侖·雷乃於2014年3月1日在巴黎去世,享年91歲。

阿侖·雷乃

12歲生日那年,父母送給他一台柯達8毫米攝影機作為生日禮物,此後,攝像機在他的人生中始終扮演著至關重要的角色。14歲時,雷乃迷上了電影,並製作了一部8mm短片,隨後進入巴黎一所電影學院深造。畢業后,從事副導演多年。

1939年,雷乃在巴黎的生活目標由做一個教師轉到舞台表演。

1943年,他考入法國高等電影學院,但只讀了18個月就退學了,理由是那裡的課程不及他在昂利·朗瓦的法國電影資料館看的經典電影得益大。之後,雷奈搬到了賽納河左岸,正式開始他的電影事業。在這個時期,他對蒙太奇和場面調度之間的關係作了一系列的重要實驗。導演生涯從拍短片開始,其中1948年的作品《梵高》35mm的重拍版本,贏得了威尼斯影展兩個獎項以及1949年的奧斯卡短片金像獎。

20世紀50年代法國新浪潮電影崛起時,阿侖·雷乃和志同道合的藝術家攜手拍攝影片,形成左岸派。

電影史上,畫家的故事是最受歡迎的題材,繪畫和電影之間的近親關係使得後現代的電影藝術家彼得·格林納威、德里克·賈曼,包括黑澤明都在自己的電影中向畫家致敬。阿倫·雷奈在1950年的短片《格爾尼卡》中用自己獨特的蒙太奇手法把畢加索的名畫和他較帶希望的作品及超現實主義詩人Paul Eluarcl的解說拼合在一起,強烈地表達了他對戰爭的不滿。

代表作劇照

1958年他與瑪格麗特·杜拉斯合作了電影《廣島之戀》。

1977年他執導了首部英文對白作品《天意》。

1980年的《我的美國舅舅》是阿倫·雷乃最接近普羅大眾審美的一部作品。影片最終獲得第33屆戛納電影節的評審團大獎。

從1983年的《生命是部小說》之後,他開始了與薩賓·阿澤瑪、皮埃爾·阿迪提、安德烈·杜索里埃、芬妮·阿爾丹、朗貝爾·維爾森等固定班底的長期合作。

薩賓·阿澤瑪在1998年成為他的妻子。在《幾度春風幾度霜》、《心之歸屬》等作品,阿倫·雷乃嘗試將舞台劇改編為電影,他的作品《雷利的生活》則改編自劇作家阿倫·艾克鵬的作品。

進入20世紀90年代,雷乃開始注重電影的觀賞性。《人人都唱這支歌》便是他這個階段的代表性作品。

2009年的《瘋草》中,他首次直接使用小說改編的劇本。

2012年,89歲的阿倫·雷乃以一部《好戲還在後頭》再度入圍戛納電影節。電影改編自法國著名劇作家讓·阿努伊的戲劇《歐律狄刻》。

2014年,在柏林電影節上,雷乃執導的《縱情一曲》獲得了阿爾弗萊德獎。

2014年3月1日,阿侖·雷乃於在巴黎去世,享年91歲。

| 時間 | 作品名 | 時間 | 作品名 |

| 1948 | 《梵谷》 | 1967 | 《我愛你,我愛你》 |

| 1950 | 《高更》 | 1977 | 《天意》Providence |

| 1951 | 《格爾尼卡》 | 1980 | 《我的美國舅舅》]My American Uncle |

| 1952 | 《雕像也在死亡》(被檢查機關禁映) | 1983 | 《生活像小說》Life Is a Bed of Roses |

| 1955 | 《夜與霧》 | 1984 | 《生死戀》Love Unto Death |

| 1956 | 《全世界的記憶》 | 1986 | 《幾度春風幾度霜》Mélo |

| 1958 | 《苯乙烯之歌》(長片) | 1989 | 《我要回家》I Want to Go Home |

| 1959 | 《廣島之戀》Hiroshima mon amour | 1993 | 《吸煙不吸煙》Smoking/No Smoking |

| 1960 | 《去年在馬里昂巴德》(編劇:羅布—葛利葉) | 1997 | 《人人都唱這支歌》(又譯法國香頌)Same Old Song |

| 1961 | 《去年在馬里昂巴德》Last Year at Marienbad | 2012 | 《好戲還在後頭》 You Ain't Seen Nothing Yet |

| 1963 | 《穆里埃爾,或返回的時光》(編劇:讓·凱洛爾) | 2014 | 《縱情一曲》Aimer, Boire Et Chanter |

| 1966 | 《戰爭結束了》War Is Over |

1959年的5月,阿倫·雷乃攜他拍攝完成的新片《廣島之戀》來到法國戛納參加在這裡舉辦的第十二屆電影節。

| 威尼斯國際電影節 |

▪ 2006 第63屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 心之歸屬(提名) ▪ 2006 第63屆威尼斯國際電影節銀獅獎-最佳導演獎 心之歸屬 (獲獎) ▪ 1995 第52屆威尼斯國際電影節終身成就金獅獎(獲獎) ▪ 1989 第46屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 我要回家(提名) ▪ 1989 第46屆威尼斯國際電影節帕西內蒂獎-最佳電影 我要回家(獲獎) ▪ 1989 第46屆威尼斯國際電影節金西阿克獎-最佳影片 我要回家(獲獎) ▪ 1984 第41屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 生死戀(提名) ▪ 1983 第40屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 生命是部小說(提名) ▪ 1980 第37屆威尼斯國際電影節義大利演藝協會獎 我的美國舅舅(獲獎) ▪ 1963 第28屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 莫里埃爾 (提名) ▪ 1961 第26屆威尼斯國際電影節主競賽單元-金獅獎 去年在馬里昂巴德(獲獎) |

| 戛納國際電影節 |

▪ 2014 第67屆戛納國際電影節導演雙周-金馬車獎 (獲獎) ▪ 2012 第65屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 你們見到的還不算什麼 (提名) ▪ 2009 第62屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 瘋草(提名) ▪ 2009 第62屆戛納國際電影節終身成就獎 野草 (獲獎) ▪ 1980 第33屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 我的美國舅舅 (提名) ▪ 1980 第33屆戛納國際電影節主競賽單元-評審團大獎 我的美國舅舅(獲獎) ▪ 1980 第33屆戛納國際電影節主競賽單元-費比西獎 我的美國舅舅(獲獎) ▪ 1974 第27屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 史塔維斯基 (提名) ▪ 1968 第21屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 我愛你我愛你(提名) ▪ 1959 第12屆戛納國際電影節主競賽單元-金棕櫚獎 廣島之戀(提名) ▪ 1957 第10屆戛納國際電影節技術大獎 全世界的記憶 (獲獎) |

| 柏林國際電影節 |

▪ 2014 第64屆柏林國際電影節主競賽單元-金熊獎 縱情一曲 (提名) ▪ 1998 第48屆柏林國際電影節主競賽單元-金熊獎 法國香頌(提名) ▪ 1998 第48屆柏林國際電影節銀熊獎(獲獎) ▪ 1994 第44屆柏林國際電影節主競賽單元-金熊獎 吸煙/不吸煙(提名) ▪ 1994 第44屆柏林國際電影節銀熊獎-傑出成就獎 吸煙/不吸煙(獲獎) |

| 洛迦諾國際電影節 |

| ▪ 1966 第19屆洛迦諾國際電影節特別提及-長片 戰爭終了 (獲獎) |

| 美國電影電視金球獎 |

| ▪ 1952 第9屆美國電影電視金球獎特別獎 (獲獎) |

| 英國電影學院獎 |

▪ 1961 第14屆英國電影學院獎聯合國獎 廣島之戀(獲獎) ▪ 1961 第14屆英國電影學院獎電影獎-最佳影片獎 廣島之戀(提名) ▪ 1961 第14屆英國電影學院獎聯合國獎 夜與霧(提名) |

| 歐洲電影獎 |

| ▪ 2007 第20屆歐洲電影獎費比西獎 心之歸屬(獲獎) |

| 法國電影凱撒獎 |

▪ 2010 第35屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 野草(提名) ▪ 2010 第35屆法國電影凱撒獎最佳改編劇本獎 野草 (提名) ▪ 2007 第32屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 心之歸屬(提名) ▪ 2004 第29屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 不要吻在唇上 (提名) ▪ 2004 第29屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 不要吻在唇上(提名) ▪ 1998 第23屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 法國香頌(獲獎) ▪ 1998 第23屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 法國香頌(提名) ▪ 1994 第19屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 吸煙/不吸煙(獲獎) ▪ 1994 第19屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 吸煙/不吸煙(獲獎) ▪ 1987 第12屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 幾度春風幾度霜(提名) ▪ 1987 第12屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 幾度春風幾度霜(提名) ▪ 1985 第10屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 生死戀(提名) ▪ 1985 第10屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 生死戀(提名) ▪ 1981 第6屆法國電影凱撒獎榮譽凱撒獎(獲獎) ▪ 1981 第6屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 我的美國舅舅(提名) ▪ 1981 第6屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 我的美國舅舅(提名) ▪ 1978 第3屆法國電影凱撒獎最佳影片獎 天命(獲獎) ▪ 1978 第3屆法國電影凱撒獎最佳導演獎 天命(獲獎) |

| 義大利大衛獎 |

| ▪ 1987 第31屆義大利大衛獎盧奇諾·維斯康蒂獎 (獲獎) |

徠阿侖·雷乃

阿倫·雷乃的特點是關注形式主義、現代主義以及社會和政治議題,從嚴肅文學中汲取營養,從哲學高度看問題;在敘事結構上採用神秘而新奇的手法,攝影華麗,剪輯重抒情性,作品常惹爭議。喬治·薩杜爾在《法國電影》一書中,認為“由於它顯明的政治立場和奇特新穎的形式,《廣島之戀》達到了現實主義作品中最罕見的高峰,而且也許還標誌著電影史上的轉折點”。

阿侖·雷乃想以自己的一生的所有電影只講述一個道理。(讓·雷諾阿評價)

阿倫·雷乃在電影史上的位置絲毫不亞於戈達爾。(彼得·格林納威評價)

阿倫·雷乃是一個在任何時期都能找到的先鋒。他的作品具有明顯的貴族化傾向,有著專屬於他自己的作者風格胎記,是永遠也無法被模仿和複製的文本。他一生在電影形式上孜孜不倦的追求使他成為一個不斷令人有所期待的導演。(埃里克·侯麥評價)