吳堡古城

中國古代建築

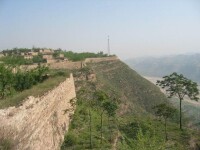

吳堡古城,又叫吳堡石城。位於吳堡縣宋家川鎮北2.5公里黃河西岸山巔。吳堡古石城是西北地區迄今保存最完整的千年古縣城,它地處黃河高原之東陲,黃河中游之西濱,扼秦晉交通之要衝,頭枕黃河,東以黃河為池,西以溝壑為塹,南為通城官道下至河岸,北門外為咽喉要道連接後山,真乃“一夫當關,萬夫莫開”之險地,它又坐落在黃河天險之石山上,所以被古人譽為“銅吳堡”。

吳堡古城

吳堡古城

吳堡古城

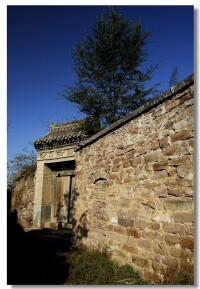

吳堡古城為北漢(951-957)時建,是一座石頭古城,城牆用石頭壘就,城門由石頭搭成,房屋也是磚石構建的窯洞。古城很小,就佔據了那麼一個山頭,下面就是黃河。這裡沒有大紅大紫、大富大貴過,一切都普通得甚至顯得簡陋。這裡的房屋都帶院子,圍牆用碎石壘成,圍出了小院子,也隔出了一條條短而窄的小路。歲月讓一些家園變成了廢墟,有些房屋稍加修繕過,還住著人,不過幾乎都是老人,現在只有他們留守在這座古城。古城裡有兩座土地廟,有一些塑像,雖然重修的年頭不長,但非常鄉土,不像其他一些地方的應景之作。古城外種著好些棗樹,這就是古城人的經濟來源。

古城裡的人們很是熱情好客,民風淳樸。當你探頭探腦打量他們的院落時,他們會很客氣地拉你進去。如果去的時候正是早飯時間,老人會端著粥出來,看見你的第一句話就是:“吃過了嗎?”然後便進屋盛上一碗給你。古城中住兩戶人家,一戶是一位60多歲的老頭是城裡的衛生員,另外一戶可是有些名氣,老頭是國民黨時代的大夫,叫王象賢,他寫了一本書叫《吳堡古城》,只要你經過他家門前,便拉你進去,然後給你看書,一本書15塊錢。

古城風景照片

古城文保標誌碑

1992年,陝西省人民政府公布為省級重點文物保護單位。

2006年,國務院公布為全國重點文物保護單位。

這幾年各地記者不斷來古城採訪,外地遊人隨之增多。古城由於交通不便路道崎嶇,車輛無法通行,居民大部遷走,霍世文秧歌詞中唱道:吳堡古城變成村,騰得沒啦幾家人,不是因為有剋星,只因交通太不行。確實如此。(古城現有七戶人家共十五個人)1997年前後幾村動員村民修過一次公路,但因資金困難仍未修好,加上連年雨水山洪沖刷,無人修補更加難行。

十六大的東風吹醒了千年沉睡的吳堡古城,在保護和開發古城中,我們應在自力更生的基礎上,多方尋求支助。揭開神秘面紗,展現在世人面前。

吳堡古城

吳堡古城在吳堡縣城北4公里的山上,從縣城出發步行約1小時,都是山路,大部分路段沿黃河而修,可以俯瞰南下的滔滔黃河水。古城北門有小路可以一直下到黃河邊。沿黃河北上一段路,景色很漂亮,一會兒是鵝卵石鋪就的河灘,一會兒是細軟的沙灘,再走下去,路甚至變成了鑿在河邊絕壁上寬僅1尺的小徑。這樣可以一直走到佳縣去,景色寧靜美麗,一邊是高山,一邊是大河,非常適宜孤獨的行者。但路程比較艱苦,超過100公里,中途基本沒有村莊,需要做好野營的所有準備。吳堡古城裡的人們很是熱情好客,民風淳樸。當你探頭探腦打量他們的院落時,他們會很客氣地拉你進去。如果去的時候正是早飯時間,老人會端著粥出來,看見你的第一句話就是:“吃過了嗎?”然後便進屋盛上一碗給你。

吳堡古城在吳堡縣城北4公里的山上,從縣城出發步行約1小時,都是山路,大部分路段沿黃河而修,可以俯瞰南下的滔滔黃河水。古城北門有小路可以一直下到黃河邊。沿黃河北上一段路,景色很漂亮,一會兒是鵝卵石鋪就的河灘,一會兒是細軟的沙灘,再走下去,路甚至變成了鑿在河邊絕壁上寬僅1尺的小徑。這樣可以一直走到佳縣去,景色寧靜美麗,一邊是高山,一邊是大河,非常適宜孤獨的行者。但路程比較艱苦,超過100公里,中途基本沒有村莊,需要做好野營的所有準備。

吳堡古城

從吳堡縣城宋家川出發,徑向西北,繞吳佳公路行程約8公里,就到了吳堡古城北門外叫校場坪的地方。校場是古代練兵習武的地方,後來人們在此遍植棗樹,現校場坪及四周山樑已是敝日的棗林。放眼望去,那紅紅綠綠似瑪瑙般的棗子滿掛棗林,棗林深處山畔窯洞式農家院落排列錯落有致,幾隻白色的飛鳥在棗林上空翱翔,發出幾聲嬌聲打破幽靜的棗林,然後向棗林深處山莊飛去,構成一幅美麗的棗鄉畫圖,頓使人的情愫浸泡在溫馨恬靜的大自然棗鄉之中。

古老街巷

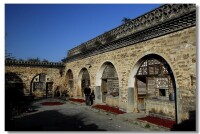

縣衙廢墟西南是明洪武初年即建有的“南北二道街坊”。踏著用石塊鋪成狹窄的街道,步履緩慢地遊覽,看到南北總長約400多米兩旁沿街櫛比鱗次的古時店鋪,幾乎全是元明時原建形態的古老殘破石窯洞,彷彿置身於歷史長河陝北那客棧、飯館、雜貨鋪、駝隊…街市之中,這神妙感覺在其它古城鎮是難以尋覓的。在古街南頭,走入一幽深的小巷,來到綏吳佳革命根據地創建者王國昌故居和民國時期的吳堡縣高等小學。這兩處出檐石窯四合院都是明清建築,造型古樸別緻,極具陝北窯洞古建特色。土地革命時期,陝北著名的革命者王國昌、張毅忱、劉瀾濤、慕生忠等先後在這裡從事革命活動,高等小學曾是中共吳堡縣委機關的駐地。現這兩處古院落都住有居民,可闢為革命紀念地,開展革命傳統教育。

吳堡古城

吳堡古城

再往上走靠城東是興文書院,系清道光元年(1821)知縣陳元傑修,嘉慶十九年(1839)知縣張履臣創建。院內正面石窯三孔,為校部,廈檐蓋頂。東西各有石窯三孔,供生員居住,院中有講堂三大間,前有月亮門,取月中折桂之意,盼各個學生成才,大門上有木刻對聯一付,系當年貢生宋步詳書寫(南王家山人),其文如下:進步文明,所望諸生有志;熱心教育,休雲此地無人。橫批:何地無才。民國時期改為高等學堂,成了傳播先進文化的中心,吳堡許多革命志士都由此地走出,如張毅忱、王國昌、慕生桂等。

書院背後有大型木質貞節牌坊一座,兩柱一門,相傳是小寡婦的丈夫重病,為了給丈夫沖喜,小寡婦十三四歲結婚,因丈夫病重,不能參拜天地,拿公雞上頭,不久其夫病故,小寡婦一直守節至九十多歲老死,當地縣令以其貞節,修建貞節牌坊樓一座以勵後人。由貞節牌樓向上走不遠處有一座清廉牌樓,是為清初本縣知縣詹紹德而立,四柱三門磚木結構,威武雄壯,令人一看就有對清官的敬佩。進大牌樓門便是縣衙署,是明代洪武年知縣范仲平重建、歷朝各代均有重修,擴建。進大門就是大堂,小時見到房鼓全部毀壞,其西邊是男女牢房,東邊是衙神廟,廟內供有肖何、曹參、陳平等。

院內有南門外石塔寺的大鐘一口,重約兩叄千斤,鍾耳有二尺高,內坐四五人玩牌亦不受擠,這就是吳堡八景之一“古寺晚鐘”。廟內還有古槐一株,枝粗葉茂,每年清明時縣衙役人員在樹上繫繩供人們打鞦韆,我小時膽大,一蹬三尺高,有時翻鞦韆梁,真危險。對面戲台的天花板上繪有三國人物,每年由官府出錢唱大戲三天。大堂內院東西各有石窯四孔,為客房辦公用地。二堂三間東西廂房各一間,審理官司案件後來改在二堂。三堂五間,東邊書房二間、廚房、馬號共八間。西邊書房三間。東西兩端各有花廳兩小院。最後邊正窯三孔為知縣起居所有,捎帶辦公。小時看審官司人們多站在二堂外兩側。縣官端坐正堂,兩旁衙役手執水火棍,犯人不招便壓倒打屁股。下街西邊就是文廟(孔廟)元代戊午年(1318)創建,明洪武三年(1370)重建,廟宇氣勢宏偉,佔地約五千多平方米,最前有大照壁一座,東有禮門,西有義路,欞星門系牌樓式三門四柱,純系一架木山,十分精巧美觀,左有明倫堂,右名宦祠鄉賢祠並建,前泮池,上有龍橋,再往上為戟門俗稱三門洞,後有月台,上邊是正殿五楹,東西兩廳各五間,正殿系懸山頂式的建築,飛檐琉丹,工藝精湛,四角有風鈴擺動,微風吹來悠揚悅耳,正殿檐前有三個大金字“大成殿”筆法蒼勁有力,氣勢恢宏,殿內擺大卷頭供桌一張,正位神台上供設孔子和孟子的兩尊牌位。月台東側有千年古柏一株。樹大根深,枝葉茂盛,四人抱合不攏,據老人們傳說:未建城時就有此樹,可惜於43年被新政府縣三科伐倒賣掉。禮門的臨街門處還有清雍正三年吳堡典史立碑一通,上書:“文武官員軍民人等到此下馬”,可見當時人們對孔孟的尊敬和信仰。每年春秋二季節(春風秋風)二日為孔夫子祭祀日,在此期間均殺牛敬獻。

吳堡古城城隍廟在縣署東北方,明洪武八年(1357)知縣范仲平始建,天順、嘉靖、萬曆,崇禎與清朝乾隆年均有重修。城隍在人民心中是剪除兇惡護國保邦之神,並管理陰陽之亡魂。在南北朝時,各地相繼建立機構形式、與當地衙門一樣,分為陰陽兩個衙門。廟前有高大木旗杆一對,並有石獅一對守門,前兩廂房也有二鬼守門,三門洞上面是戲台,天花板上畫的是封神榜人物,左右兩邊是鐘鼓樓,開戲前鐘鼓齊鳴,正殿三間,雕欞彩繪,做工精良,正中一匾額上書“明鏡高懸”,城隍塑像烏紗帽、大紅袍,端坐正中神台上,二目有神、栩栩如生,左面判官,綠袍藍面紅髯,手拿生死簿,右邊一厲鬼面目猙獰,手執鐐銬似捉人之像,膽小人一見毛骨悚然,不敢進前。旁邊彩色木轎中,坐一木雕城隍像,皓似真人,人們走近身前,便伸手要錢。正殿四角懸掛風鈴,每當夜深人靜,風鈴擺動,叮噹之響給人一種凄涼和恐怖之感。殿前一卷棚,兩邊豎有“肅靜迴避”,還有金瓜銊斧朝天蹬等儀仗設備。兩廂房繪有十殿閆王,小鬼判官,黑白無常,牛頭馬面等凶神惡煞。每年三月二十八日和五月初一,清明時日,人們抬上木雕城隍出行,敲鑼打鼓,前呼後擁,熱鬧異常。轎前要有屬龍屬虎兩位青年護轎,繞城一圈,街道兩旁善男信女陳設香案,拜祭神靈。五月二十八日是城隍壽辰,唱大戲三天,各界點香還願的人山人海,廟院內有古老的大柏樹一株,和文廟之柏同樣粗大,枝葉繁茂,廟院全被遮住,夏天人們看戲不用受曬(後來也被縣三科砍伐賣掉)。

吳堡古城城隍廟東有一石砌窯洞,洞上建有文昌閣一座,下面人可通行,與城南魁星樓相對峙,洞口上有一石匾上書“燃藜處“相傳西漢成帝時,劉向校書天祿閣,專精覃思,夜有老人著黃衣執青藜仗,叩閣而進見,向暗中獨坐誦書,老人乃吹仗端煙燃,授向五行洪範之文。(燃藜即夜讀)文昌本星官名,相傳玉帝命他掌管人間功名祿神,尤為文人學子頂禮膜拜,又說生員們如能見到此神,考試必中,文昌兩旁有二位童子即天聾地啞,使期知者不能言,言者不能知,惟恐泄漏天機。其聯曰:文明氣運通天地,翰墨榮華實古今。

娘娘廟即聖母祠,在城隍廟西,廟內有廈檐窯洞四孔,其中三孔為九位娘娘神位,牆壁上有泥塑童子數百,嘻戲玩耍,神態各異,實乃可愛,每年三月十八日為廟會期,有三天大戲,進香求子者陸續不斷。靠東一孔為石佛殿,內供石佛像五尊,傳說石佛原本是南門外石塔寺,后因寺院失火,廟毀后佛像移於城內。娘娘廟背後有節義祠三間(俗稱寡婦廟),內供歷朝堅貞守節不畏強暴的烈婦,據傳賈家山有一烈婦,群賊嫖戲至死不從,后封為“貞節烈婦”。觀音樓原名白衣閣,在街西北隅,也是石砌窯洞,下可通行,上建小廟一間,內塑觀音菩薩和善才童子、龍女,每年二月十九日為廟會,周邊村民敬香者不絕。七神廟在西門口內,瓦房三間,內祀火德星君、風神、虸蛾、牛王、馬王、河伯、五竊將軍。北門外先農壇有劉猛將軍廟,往西有武真祖師廟,自西有龍王廟,內祀紅黑白龍王像三尊,傳說只有白龍最靈,抬起總能下雨。河神廟在城北門外東北角的山下。古城內舊時有居民八九十戶,店鋪十多家,居民大多以農為本,兼代一些衙門差事,伺候衙門審判,下鄉催糧收款,捉拿犯人。1938年日寇佔據山西軍渡,開始炮擊古城,從此飛機大炮經常轟炸,使古城變成一片廢墟,幾十年來無人問津。

吳堡是陝北地區與東北各省交流的交通要道,綏德發往太原、石家莊、北京的車都經過這裡。綏德到吳堡有60公里的山路,至少需要100分鐘,中巴票價6元。自駕車要注意這裡上下坡頻繁,剎車時間太久,剎車片很容易發燙變軟,可以在路邊讓人衝車降溫,一路上能看到很多“加水降溫”的招牌。