共找到2條詞條名為張坊鎮的結果 展開

- 北京市房山區下轄鎮

- 湖南省瀏陽市下轄鎮

張坊鎮

湖南省瀏陽市下轄鎮

張坊鎮,湖南省瀏陽市轄鎮,位於瀏陽市東部,大圍山國家森林公園南麓,湘贛邊境,面積319.7平方公里,是瀏陽市面積第二大的鄉鎮,距離市區60公里,距離長沙市區130公里,境內交通便利,規劃中的蒙華鐵路(蒙西至華中地區鐵路煤運通道),大瀏高速公路,S309省道,X001縣道(張小公路)穿境而過。

全鎮通行客家話,客家風情濃郁。境內七星嶺為湖南東部最高峰,海拔1593米。

張坊鎮位於瀏陽市東部,大圍山國家森林公園南麓,湘贛邊境,地處東經114°03′—114°15′、北緯28.15′一28°26′之間,南靠本市小河鄉,西連永和鎮、官渡鎮、達滸鎮、北接大圍山鎮,東北與江西省宜春市銅鼓縣排埠鎮毗鄰,東南與江西宜春市萬載縣仙源鄉、赤興鄉、白水鄉接壤,距長沙市區130公里、瀏陽市區60公里,總面積319.7平方公里,是全市面積第二大的鄉鎮。全鎮通行客家話,客家風情濃郁。政府駐地張坊社區。

地理最高點位於大圍山主峰七星嶺,海拔1593米。

擁有1條過境高速公路,1條省道(將改造為國道),1條縣道,1個已經公布的客貨兩用火車站。村村通硬化公路。

瀏陽市張坊鎮

全鎮山多谷深坡陡,自然條件垂直變化大,山林面積39.2萬畝,森林覆蓋率達65%。風景秀麗、氣候宜人,素有“綠色莊園”之稱,是觀光休閑的旅遊勝地。

張坊鎮是景色秀美的旅遊勝地。境內群山環抱、立峻挺拔,在崇山峻岭和茂密山林之中,鑲嵌著無數的奇峰異石、流泉飛瀑、寺院古墓,大圍山森林公園東麓園位於境內七星嶺村,更有湘鄂贛蘇革命烈士李白故居維埃政府駐地舊址、毛澤東遇險舊址,王首道故居、李白故居等紅色旅遊景點掩映在青山綠水之中。

張坊鎮

張坊鎮是有名的文明古鎮和革命老區。據考證早在3100多年前域內已有人類活動,張坊始名已有598年,置鎮史已有155年,境內在錄烈士有1080人,特別是王首道、張藩、張翼翔、何志遠等老一輩無產階級革命家在第一次大革命、土地革命、抗日戰爭和解放戰爭中南征北戰、功勛卓著,在新中國建立后又擔任黨、政、軍重任,為社會主義革命和建設鞠躬盡瘁,永垂青史。

張坊鎮社會事業也得到了全面協調發展。人口和計劃生育工作取得新成效,人口自然增長率控制在8‰以內;中小學教育教學軟硬體水平持續提高,教育質量和教學水平不斷提升,義務教育階段適齡兒童入學率、鞏固率達到100%;衛生事業得到加強,醫療條件不斷改善,新型合作醫療覆蓋面達90%以上;弱勢群體救助力度加大,困難群眾落實了低保政策,敬老院進行了新建擴改,實施了五保安居工程,五保老人集中供養率達90%;加強了治安防控體系建設,群眾治安滿意率達99%以上,社會安定祥和,人民安居樂業。

張坊鎮

明永樂戊子年(1408年),域民為表彰張姓叔、侄二人同登鄉榜建張家坊(牌坊),簡稱張坊。距瀏陽市政府60千米。

清康熙十四年(1675年),為瀏東第三都,民國元年(1912年)改為張坊鎮,十九年(1930年)屬瀏陽縣第三區。1955年6月,改為張坊區。1956年7月,分為張坊、上洪、人溪等6個鄉。1958年9月,張坊、上洪、人溪3鄉合併為上游公社,同年12月更名為張坊公社。1992年5月建立張坊鎮。1995年6月,上洪鄉、人溪鄉併入張坊鎮。

現張坊鎮轄域,1950年屬瀏陽縣第四區,

1956年改為張坊鄉,

1958年改為上游公社,

1961年改為張坊公社,

1983年復為張坊鄉,

1992年建鎮;

1995年原張坊鎮、上洪鄉和人溪鄉合併設立張坊鎮。

張坊鎮

2004年下轄東溪和上洪2個社區,白石、守和、彭坊、中塘、茶林、張坊、禹門、石溪、田村、西溪、雙坳、雙溪、金鐘、富溪、小溪、虎坳、三橋、洪沙、七溪和七星20行政村。

經過進一步的精簡機構,並村整合,現張坊鎮下轄2個社區、8個行政村,分別為上洪社區和張家坊社區,白石村、茶林村、富溪村、田溪村、江口村、陳橋村、人溪村和七星嶺村,下設24個居民小組和92個村民小組。

張坊鎮2014年財政收入情況

張坊鎮的烤煙種植業

(二)上級補助收入情況。全年實現到位各項財政性撥款收入1880萬元,超額完成年初各項爭資1770萬元目標。

2014年全鎮完成工業總產值7.2億元,同比增長2.8%,其中完成規模工業總產值2.6億元,同比增長18%,完成工業投資3.8億元;同比增長100%,工業招商引資1000萬元,同比持平。新增數字化企業1家。

20114年以來,積極貫徹落實上級部門的會議精神和工作要求,結合本鎮新興旅遊產業的發展,突出產業結構的優化,引導優質稻、小水果、無公害蔬菜等產業向規模化、集約化發展。全鎮實現農作物播種總面積為57510畝,其中糧食播種面積為32910畝,烤煙2080畝,冬種油菜12000畝,小水果6200畝,玉米、西瓜、苗木等4200畝,蔬菜複種面積達5500畝。全鎮遏制耕地拋荒卓有成效,集優質稻、小水果、油菜、蔬菜於一體的產業格局基本形成,休閑景觀農業初具雛形。

2014年創建了富溪綠色示範村莊,完成公路綠化10公里,種植6—8cm香樟175株,白楊樹1400株。高標準建設上洪綠色示範社區,總投資30餘萬元。完成上楊村級道路綠化2公里,栽種楊樹1000侏,河道綠化2公里,栽種帶冠香樟1000株。村部栽種10cm以上桂花樹40株,帶冠紅茶花樹6株,君子蘭盆景20盆。

王首道故居地坪鋪草皮1000m2。

建設了江口村陳家坊綠色示範屋場,種植帶冠香樟22株,桂花樹25株,色塊30m2,綠籬28m。創建綠色庭院20個。

截至2020年11月1日零時,全鎮常住人口23215人。

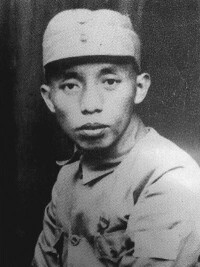

王首道

王首道同志

1925年加入中國共產主義青年團,1926年春轉為中國共產黨黨員。

土地革命戰爭時期,任中共瀏陽縣委書記,湘鄂贛邊特委書記,湖南省委常委,湘贛蘇區省委書記,中共中央組織局秘書長。參加了長征。任中央軍委縱隊政治部主任和國家保衛局執行部部長,游擊總隊司令員,十五軍團政治部主任。

抗日戰爭和解放戰爭時期,任中共中央秘書處處長、辦公廳主任,八路軍南下支隊政委,湘鄂贛軍區政委,中原軍區副政委兼政治部主任,東北行政委員會財經委員會主任、工業部部長,1949年參與組織了爭取程潛、陳明仁在湖南舉行和平起義工作,任長沙市軍管會副主任。

中華人民共和國成立后,歷任中共湖南省委第一副書記,省人民政府主席,交通部副部長、部長,國務院第六辦公室主任,是新中國交通運輸事業的開拓者和奠基人之一。

1964年後,任中共中央中南局書記處書記,廣東省委書記、省革委會副主任,第五屆全國政協副主席,是中國國際友好聯絡會會長,中共七屆中央候補委員,1956年七屆七中全會遞補為中央委員,八至十一屆中央委員,中顧委常委。

開國中將張藩

張藩,1902年生於湖南瀏陽張坊,1929年入黨,歷任湘鄂贛軍區政治部組織部長、紅6軍團16師48團政委。紅軍主力長征后,張藩在湘鄂贛邊堅持了極其艱苦的三年游擊戰爭。

皖南事變后,新四軍重建軍部,張藩任第一師第一旅參謀長。7月20日,日、偽軍1.7萬餘人向鹽阜地區合擊,企圖摧毀蘇北抗日根據地。葉飛、張藩決定主動進攻調動敵軍回援,選擇敵重要據點古溪,兩個小時就殲敵一個團。10月,敵向高郵周庄進犯,張藩率部設伏殲日、偽軍200餘人。1942年4月,張藩任第一旅副旅長兼第三軍分區副司令員,率部積極反清鄉、反蠶食、反偽化,同敵作戰百餘次,共斃傷日、偽軍2000餘人。

1943年7月,張藩任蘇中公學副校長,為部隊和地方培訓了4000餘名骨幹。

張藩

1945年8月,張藩所部展開大反攻,興化偽第22師劉湘圖部6000餘人拒不投降。攻城總指揮張藩親臨前線指揮攻擊部隊攻入城區,斃傷日、偽軍700餘名,俘敵5000餘名,此後又率部連克十餘處據點,解放了蘇北重鎮鹽城。

解放戰爭時期,張藩任山東野戰軍第1縱隊第一副司令員、第三野戰軍29軍政委。新中國成立后,他歷任華東軍區空軍副司令員、蘭州軍區副司令員等職,1955年被授予中將軍銜。

2002年3月2日,張藩在南京逝世。

李白烈士

李白烈士

9歲上小學。學校老師深受五四運動革命思潮影響,常用《新青年》《湘江評論》所載文章教育學生,使李白從小受到革命思想的熏陶。

受家貧交不起學費影響,他13歲便輟學外出務工,到一個染坊當學徒。這種經歷讓他體會到了社會的不公。所以,大革命時期,在火熱的農民運動高潮的帶動下,15歲的李白就加入了中國共產黨,並於1927年參加了毛澤東領導的湘贛邊界收秋起義。

李白烈士和其家人

1934年10月,李白踏上了長征之路。

1937年全國抗戰開始后,黨一方面大力開展敵後抗日戰爭;一面加強了對敵占區的隱蔽戰線的鬥爭。在八·一三日軍攻佔上海后,1937年10月,黨中央社會部派李白赴滬潛伏,負責建立上海地下黨組織與黨中央聯繫的空中通道。

![張坊鎮[湖南省瀏陽市張坊鎮]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/6/mb6f71970d91ba88b2fa40614f6a65091.jpg)

張坊鎮[湖南省瀏陽市張坊鎮]

1949年4月,李白被秘密轉押至國民黨南市警察局蓬萊路看守所。他通過一位出獄難友發信給妻子,約好讓妻子到看守所後面一家老百姓的陽台上與之隔窗相見。當時,他的雙腿已被老虎凳壓斷,不能站立,只能靠難友的托扶爬到窗口見妻兒一面。他對妻子說:“事已此,個人安危不必太重視。天快亮了,無論生死,總是覺得愉快和欣慰的。”這天深夜,李白被押到浦東戚家廟秘密殺害。時年39歲,入黨24年。與李白同時血灑上海灘的還有另外的11位烈士。他們都犧牲在黎明前的黑暗之中—1949年5月7日。20天後的5月27日,上海宣告解放。

1983年,上海市人民政府將李白等12位同時遇難的烈士遺骸遷入龍華烈士陵園。在那裡長眠著1600位烈士的忠魂。

在李白烈士出生地張坊板溪村和犧牲地上海市都建有李白烈士故居,用以紀念這位隱蔽戰線的英雄。