外匯匯率

把一個國家的貨幣兌換成另外一個國家的貨幣

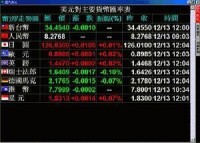

貨幣外匯匯率,簡稱為FXRate,FXRate是英文的“Foreign Exchange Rate”(外匯匯率)的縮寫。是以另一國貨幣來表示本國貨幣的價格,其高低最終由外匯市場決定。外匯買賣一般均集中在商業銀行等金融機構。它們買賣外匯的目的是為了追求利潤,方法是賤買貴賣,賺取買賣差價,其買進外匯時所依據的匯率為買入匯率,也稱買入價;賣出外匯時所依據的匯率叫賣出匯率,也稱賣出價。

外匯匯率,在直接標價法下,買入匯率是銀行買入一單位外匯所付出的本幣數,賣出匯率是銀行賣出一單位外匯所收取的本幣數。中間匯率是買入匯率與賣出匯率的中間價,也即(買入匯率十賣出匯率)1/2=中間匯率,適用於銀行之間買賣外匯,意味著它們之間買賣外匯不賺取利潤。

外匯匯率

⑴外國貨幣,包括紙幣、鑄幣;

⑵外幣支付憑證,包括票據、銀行存款憑證、公司債券、股票等;⑶外幣有價證券,包括政府債券、公司債券、股票等;

⑷特別提款權、歐洲貨幣單位(歐元);

⑸其他外匯資產。

人們通常所說的外匯,一般都是就其靜態意義而言。就是外國貨幣或以外國貨幣表示的能用於國際結算的支付手段。匯率,又稱匯價,指一國貨幣以另一國貨幣表示的價格,或者說是兩國貨幣間的比價。在外匯市場上,匯率是以五位數字來顯示的,如:歐元EUR0.9705、日元JPY119.95、英鎊GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、匯率的最小變化單位為一點,即最後一位數的一個數字變化,如:、歐元EUR0.0001、日元JPY0.01、英鎊GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按國際慣例,通常用三個英文字母來表示貨幣的名稱,以上中文名稱后的英文即為該貨幣的英文代碼。

匯率是亦稱“外匯行市或匯價”。一國貨幣兌換另一國貨幣的比率,是以一種貨幣表示的另一種貨幣的價格。由於世界各國貨幣的名稱不同,幣值不一,所以一國貨幣對其他國家的貨幣要規定一個兌換率,即匯率。

匯率是國際貿易中最重要的調節槓桿。因為一個國家生產的商品都是按該國貨幣來計算成本的,要拿到國際市場上競爭,其商品成本一定會與匯率相關。匯率的高低也就直接影響該商品在國際市場上的成本和價格,直接影響商品的國際競爭力。

例如,一件價值100元人民幣的商品,如果美元對人民幣匯率為8.25,則這件商品在國際市場上的價格就是12.12美元。如果美元匯率漲到8.50,也就是說美元升值,人民幣貶值,則該商品在國際市場上的價格就是11.76美元。商品的價格降低,競爭力增強,肯定好賣,從而刺激該商品的出口。反之,如果美元匯率跌到8.00,也就是說美元貶值,人民幣升值,則該商品在國際市場上的價格就是12.50美元。高價商品肯定不好銷,必將打擊該商品的出口。同樣,美元升值而人民幣貶值就會制約商品對中國的進口,反過來美元貶值而人民幣升值卻會大大刺激進口。這就是為什麼,人民幣升值就會大大增加中國出口商品在國際市場上的成本,打擊中國商品的競爭力,並反過來刺激中國大量進口他們的商品。所以在亞洲金融危機的時候,中國堅持人民幣不貶值是對國際社會的重大貢獻。如果人民幣貶值,其他國家的金融危機將更糟糕。

正是由於匯率的波動會給進出口貿易帶來如此大範圍的波動,因此很多國家和地區都實行相對穩定的貨幣匯率政策。中國大陸的進出口額高速穩步增長,在很大程度上得益於穩定的人民幣匯率政策。

新手可以了解了解幾點建議:

1.交易的時候要設好止損 控制好倉位,這點很重要。匯價一般以5位數字錶示,最後的一位數字變動1,為最小匯價變動,稱為1點

2.要選一個主流的平台(受FSA監管或者NFA監管,說明他們操作和資金流轉上都是否的規範和認真,保障了我們的安全.英國FSA監管最嚴格。

基礎知識是必要的。例如貨幣的英文名字黃金(XAUUSD) 美元(USD)歐元(EUR)日元(JPY)英鎊(GBP)澳元(AUD)加元(CAD)紐西蘭元(NZD)瑞士法郎(CHF),建議看看《外匯匯率ABC入門》《外匯匯率市場》《外匯匯率日本蠟燭圖曲線》《超短線大師》《炒外匯A-Z》多看學習類書籍對我們了解外匯匯率有很大幫助

3. 保持好的心態 盈利很正常。(備註:你本人也需懂得一些基本的外匯知識.)基礎資料和免費電子書FXCM環球金匯的下載專區下載裡面有電子書這本書和其他外匯技術免費電子書

4.基礎知識包括什麼是交易時間,什麼是貨幣英文名字,什麼是開盤收盤時間.對了。如果你是新手可以FXCM環球金匯去註冊外匯模擬賬戶先免費註冊個玩玩。看看模擬炒外匯是這麼炒的,慢慢你就懂了。

在學習入門準備工作之後。我們需要了解外匯黃金交易的時間表。

目前市場上炒作外匯的教程和方法很多,有些側重於基本面,有些側重於技術面,但無論從消息面還是技術面來看,都有其局限性,首先:消息面的影響層面較弱,只能局部影響到匯率的波動,但日常的震蕩和走勢更多的取決於全球投資人的預判;技術面則更為複雜,而且外匯交易市場本質上是一個混沌狀態,沒有100%的自然規律可言,如果一味誤信技術則可能導致判斷完全失誤;,目前市場比較高端的交易方式為自髮式針對性交易系統的打造:也就是打造一套屬於自己的個人風格的外匯交易系統,系統即一系列規則綜合,考慮了所有的資本投入比與風險控制機制,而不僅僅是某個技巧,利用外匯交易系統,普通人做外匯也可以賺的盆滿缽滿,而交易系統里公認做的最好的目前就是富曼歐外匯理財平台,在2012年度被評為“最佳外匯交易系統”

國際各主要外匯市場開盤收盤時間(以下時間已經折算為北京時間,注意各大洲的時間段都會對外匯匯率產生很大影響):

紐西蘭惠靈頓外匯市場:04:00-12:00

澳大利亞外匯市場:6:00-14:00

日本東京外匯市場:08:00-14:30

新加坡外匯市場:09:00-16:00

英國倫敦外匯市場:15:30-00:30

德國法蘭克福外匯市場:15:30-00:30

美國紐約外匯市場:21:00-04:00,

● ● 在外匯市場上,用3個英文字母表示貨幣的名稱.外匯匯率一般常見的英文美元(USD)歐元(EUR)日元(JPY)英鎊(GBP),一個標準手的國際外匯單位是10萬基礎貨幣,.這些都是必須看的FXCM金匯網的貨幣知識大全,特別是一些不常見的貨幣英文例如NZD紐元/AUD澳元/JPY日圓

● ● 國際現貨黃金變動最小單位――點(PIP),匯價一般以5位數字錶示,最後的一位數字變動1,為最小匯價變動,稱為1點一個標準手黃金是100盎司

在了解了基礎的知識和時間時候我們需要關注下匯率制度

什麼叫外匯?如果從狹義上說,外匯原指外國貨幣,廣義上說,通常指以外國貨幣表示的,用於國際結算的支付手段。有名義匯率、有效匯率之分 所謂名義匯率,是指在外匯市場上進行日常交易時使用的外幣價格,即外匯牌價。

所謂有效匯率,是指由貿易權重確定的外幣的加權平均價格。IMF組織測算成員有效匯率時,一般選擇該國前20名貿易夥伴國,按照每一貿易夥伴國在該進出口貿總額中所佔的比重確定貿易權重,該國貨幣的名義有效匯率等於這20個國家本幣對所求外幣的名義匯率的加權平均數。將名義有效匯率剔除該國當年的物價上漲因,就得到實際有效匯率。由於實際有效匯率不僅考慮了本國的主要貿易夥伴國貨幣的變動,而且剔除了通貨膨脹因素,與單純運用名義匯率相比,能夠更加全面地反映一國貨幣的對外值。如果一國的實際有效匯率上升,意味著該國的貨幣對外貶值較主要貿易夥伴國貨幣對外貶值的平均幅度更大,該國產品的國際競爭能力相對提高,有利於出口不利於進口,貿易收支容易出現順差,反之則相反。

外匯匯率

浮動匯率制(floating exchange rate system)是指一國不規定本幣與外幣的黃金平價和匯率上下波動的界限,貨幣當局也不再承擔維持匯率波動界限的義務,匯率隨外匯市場供求關係變化而自由上下浮動的一種匯率制度。該制度在歷史上早就存在過,但真正流行是1972年以美元為中心的固定匯率制崩潰以後。

a. 確定匯率的原則和依據。例如,以貨幣本身的價值為依據,還是以法定代表的價值為依據等。

b. 維持與調整匯率的辦法。例如是採用公開法定升值或貶值的辦法,還是採取任其浮動或官方有限度干預的辦法。c. 管理匯率的法令、體制和政策等。例如各國外匯管制中有關匯率及其適用範圍的規定。

d. 制定、維持與管理匯率的機構,如外匯管理局、外匯平準基金委員會等。

在國際金融史上,一共出現過三種匯率制度,即金本位體系下的固定匯率制、布雷頓森林體系下的固定匯率制和浮動匯率制。

⑴金本位制度下的固定匯率制度

1880-1914年的35年間,主要西方國家通行金本位制,即各國在流通中使用具有一定成色和重量的金幣作為貨幣,金幣可以自由鑄造、自由兌換及自由輸出入。在金本位體系下,兩國之間貨幣的匯率由它們各自的含金量之比--金平價(Gold Parity)來決定,例如一個英鎊的含金量為113.0015格林,而一個美元的含金量為23.22格林,則:

外匯匯率

只要兩國貨幣的含金量不變,兩國貨幣的匯率就保持穩定。當然,這種固定匯率也要受外匯供求、國際收支的影響,但是匯率的波動僅限於黃金輸送點(Gold Point)。黃金輸送點是指匯價波動而引起黃金從一國輸出或輸入的界限。匯率波動的最高界限是鑄幣平價加運金費用,即黃金輸出點(Gold Export Point);匯率波動的最低界限是鑄幣平價減運金費用,即黃金輸入點(Gold Import Point)。

當一國國際收支發生逆差,外匯匯率上漲超過黃金輸出點,將引起黃金外流,貨幣流通量減少,通貨緊縮,物價下降,從而提高商品在國際市場上的競爭能力。輸出增加,輸入減少,導致國際收支恢復平衡;反之,當國際收支發生順差時,外匯匯率下跌低於黃金輸入點,將引起黃金流入,貨幣流通量增加,物價上漲,輸出減少,輸入增加,最後導致國際收支恢復平衡。由於黃金輸送點和物價的機能作用,把匯率波動限制在有限的範圍內,對匯率起到自動調節的作用,從而保持匯率的相對穩定。在第一次世界大戰前的35年間,美國、英國、法國、德國等國家的匯率從未發生過升貶值波動。

1914年第一次世界大戰爆發,各國停止黃金輸出入,金本位體系即告解體。第一次世界大戰到第二次世界大戰之間,各國貨幣基本上沒有遵守一個普遍的匯率規則,處於混亂的各行其是的狀態。金本位體系的35年是自由資本主義繁榮昌盛的“黃金時代”,固定匯率制保障了國際貿易和信貸的安全,方便生產成本的核算,避免了國際投資的匯率風險,推動了國際貿易和國際投資的發展。但是,嚴格的固定匯率制使各國難以根據該國經濟發展的需要執行有利的貨幣政策,經濟增長受到較大制約。

金本位下匯率制度的特點:

是一種以美元為中心的國際貨幣體系。該體系的匯率制度安排,是釘住型的匯率制度。

a. 黃金成為兩國匯率決定的實在的物質基礎。

b. 匯率僅在鑄幣平價的上下各6‰左右波動,幅度很小。

c. 匯率的穩定是自動而非依賴人為的措施來維持。

⑵布雷頓森林體系下的固定匯率制度

布雷頓森林體系下的固定匯率制也可以說是以美元為中心的固定匯率制。1944年7月開始了布雷頓森林體系。布雷頓森林體系建立了國際貨幣合作機構(1945年12月成立了“國際貨幣基金組織”和“國際復興開發銀行”又稱“世界銀行”),規定了各國必須遵守的匯率制度以及解決各國國際收支不平衡的措施,從而確定了以美元為中心的國際貨幣體系。

布雷頓森林體系下的匯率制度,概括起來就是美元與黃金掛鉤,其它貨幣與美元掛鉤的“雙掛鉤”制度。綜上所述,布雷頓森林體系下的固定匯率制,實質上是一種可調整的釘住匯率制,它兼有固定匯率與彈性匯率的特點,即在短期內匯率要保持穩定,這類似金本位制度下的固定匯率制;但它又允許在一國國際收支發生根本性不平衡時可以隨時調整,這類似彈性匯率。

1971年8月15日,美國總統尼克松宣布美元貶值和美元停兌黃金,布雷頓森林體系開始崩潰,儘管1971年12月十國集團達成了《史密森協議》,宣布美元貶值,由1盎司黃金等於35美元調整到38美元,匯兌平價的幅度由1%擴大到2.5%,但到1973年2月,美元第二次貶值,歐洲國家及其他主要資本主義國家紛紛退出固定匯率制,固定匯率制徹底瓦解。

固定匯率制解體的原因主要是美元供求與黃金儲備之間的矛盾造成的。貨幣間的匯兌平價只是戰後初期世界經濟形勢的反映,美國依靠其雄厚的經濟實力和黃金儲備,高估美元,低估黃金,而隨著日本和西歐經濟復甦和迅速發展,美國的霸權地位不斷下降,美元災加劇了黃金供求狀況惡化,特別是美國為發展國內經濟及對付越南戰爭造成的國際收支逆差,又不斷增加貨幣發行,這使美元遠遠低於金平價,使黃金官價越來越成為買方一相情願的價格。加之國際市場上投機者抓住固定匯率制的瓦解趨勢推波助瀾,大肆借美元對黃金下賭注,進一步增加了美元的超額供應和對黃金的超額需求,最終美國黃金儲備面臨枯竭的危機,不得不放棄美元金本位,導致固定匯率制徹底崩潰。

布雷頓森林體系下匯率制度的基本內容:

a. 實行“雙掛鉤”,即美元與黃金掛鉤,其他各國貨幣與美元掛鉤。b. 在“雙掛鉤”的基礎上,《國際貨幣基金協會》規定,各國貨幣對美元的匯率一般只能在匯率平價+-1%的范 圍內波動,各國必須同IMF合作,並採取適當的措施保證匯率的波動不超過該界限。

由於這種匯率制度實行“雙掛鉤”,波幅很小,且可適當調整,因此該制度也稱以美元為中心的固定匯率制,或可調整的釘住匯率制度。(adjustable peg system)

布雷頓森林體系下匯率制度的特點:

a. 匯率的決定基礎是黃金平價,但貨幣的發行與黃金無關。

b. 波動幅度小,但仍超過了黃金輸送點所規定的上下限。

c. 匯率不具備自動穩定機制,匯率的波動與波幅需要人為的政策來維持。

d. 央行通過間接手段而非直接管制方式來穩定匯率。

e. 只要有必要,匯率平價和匯率波動的界限可以改變,但變動幅度有限。

布雷頓森林體系下匯率制度的作用:

可調整的釘住匯率制度從總體上看,在注重協調、監督各國的對外經濟,特別是匯率政策以及國際收支的調節,避免出現類似30年代的貶值“競賽”,對戰後各國經濟增長與穩定等方面起了積極的作用。

布雷頓森林體系下匯率制度的缺陷:

a. 匯率變動因缺乏彈性,因此其對國際收支的調節力度相當有限。

b. 引起破壞性投機。

c. 美國不堪重負,“雙掛鉤”基礎受到衝擊。

進行調節的有管理的浮動匯率制度

一般講,全球金融體系自1973年3月以後,以美元為中心的固定匯率制度就不復存在,而被浮動匯率制度所代替。

實行浮動匯率制度的國家大都是世界主要工業國,如、美國、英國、德國、日本等,其他大多數國家和地區仍然實行釘住的匯率制度,其貨幣大都釘住美元、日元、法國法郎等。

在實行浮動匯率制后,各國原規定的貨幣法定含金量或與其他國家訂立紙幣的黃金平價,就不起任何作用了,因此,國家匯率體系趨向複雜化、市場化。

在浮動匯率制下,各國不再規定匯率上下波動的幅度,中央銀行也不再承擔維持波動上下限的義務,匯率是根據外匯市場中的外匯供求狀況,自行浮動和調整的結果。同時,一國國際收支狀況所引起的外匯供求變化是影響匯率變化的主要因素--國際收支順差的國家,外匯供給增加,外國貨幣價格下跌、匯率下浮;國際收支逆差的國家,對外匯的需求增加,外國貨幣價格上漲、匯率上浮。匯率上下波動是外匯市場的正常現象,一國貨幣匯率上浮,就是貨幣升值,下浮就是貶值。

應該說,浮動匯率制是對固定匯率制的進步。隨著全球國際貨幣制度的不斷改革,國際貨幣基金組織於1978年4月1日修改“國際貨幣基金組織”條文並正式生效,實行所謂“有管理的浮動匯率制”。由於新的匯率協議使各國在匯率制度的選擇上具有很強的自由度,所以各國實行的匯率制度多種多樣,有單獨浮動、釘住浮動、彈性浮動、聯合浮動等待。

a.單獨浮動(Single Float)。指一國貨幣不與其它任何貨幣固定匯率,其匯率根據市場外匯供求關係來決定,包括美國、英國、德國、法國、日本等在內的三十多個國家實行單獨浮動。

b.釘住浮動(Pegged Float)。指一國貨幣與另一種貨幣保持固定匯率,隨後者的浮動而浮動。一般地,通貨不穩定的國家可以通過釘住一種穩定的貨幣來約束該國的通貨膨脹,提高貨幣信譽。當然,採用釘住浮動方式,也會使該國的經濟發展受制於被釘住國的經濟狀況,從而蒙受損失。全世界約有一百多多個國家或地區採用釘住浮動方式。

c.彈性浮動(Elastic Float)。指一國根據自身發展需要,對釘住匯率在一定彈性範圍內可自由浮動,或按一整套經濟指標對匯率進行調整,從而避免釘住浮動匯率的缺陷,獲得外匯管理、貨幣政策方面更多的自主權。巴西、智利、阿根廷、阿富汗、巴林等十幾個國家採用彈性浮動方式。

d.聯合浮動(Joint Float)。指國家集團對成員國內部貨幣實行固定匯率,對集團外貨幣則實行聯合的浮動匯率。歐盟(歐共體)11國1979年成立了歐洲貨幣體系,設立了歐洲貨幣單位(ECU),各國貨幣與之掛鉤建立匯兌平價,並構成平價網,各國貨幣的波動必須保持在規定的幅度之內,一旦超過匯率波動預警線,有關各國要共同干預外匯市場。1991年歐盟簽定了《馬斯赫特里特條約》,制定了歐洲貨幣一體化的進程表,1999年1月1日,歐元正式啟動,歐洲貨幣一體化得以實現,歐盟這樣的區域性的貨幣集團已經出現。

4.匯率制度的創新應用——香港聯繫匯率制度

香港聯繫匯率制度1

香港歷史上曾實行了多種貨幣本位和匯率制度。1842至1935年為銀本位制;1935至1972年為英鎊匯兌本位制;1972年7月至1974年11月實行港元與美元掛鉤的固定匯率制(1美元兌5.65港元);1974年11月1983年10月實行自由浮動匯率制;1983年10月開始,實行聯繫匯率制度至今。聯繫匯率與市場匯率、固定匯率與浮動匯率並存,是香港聯繫匯率制度最重要的機理。

準確來說,聯繫匯率制度是一種貨幣發行局制度。根據貨幣發行局制度的規定,貨幣基礎的流量和存量都必須得到外匯儲備的十足支持。換言之,貨幣基礎的任何變動必須與外匯儲備的相應變動一致。香港特別行政區的聯繫匯率制度的重要支柱包括香港龐大的官方儲備、穩健可靠的銀行體系、審慎的理財哲學,以及靈活的經濟結構。

聯繫匯率制的實施,有著深層的政治及經濟原因。

香港聯繫匯率制度2

1982年9月,中英就香港前途問題正式開始談判。由於最初談判進展緩慢,導致謠言四起,人心浮動,房地產市場崩潰,港元不斷貶值。其間,香港各階層人士多次呼籲港府出面挽救港元,但港英當局以種種理由進行推諉。1983年9月24日,港元在外匯市場上暴跌,對美元匯價逼近1:10,港匯指數也銳挫至57.2的歷史最低水平。在如此嚴峻的形勢下,港英當局不得不放棄其完全不干預貨幣市場的原則,轉而接受經濟學家格林伍德的建議——建立一個釘住美元的浮動匯率制。

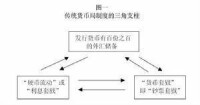

簡言之,匯率水平就像其他任何商品的價格一樣,是由供求關係決定的,如果一個國家感覺自己的貨幣匯率太高了,那麼只要多印一點自己的貨幣,投放到市場上,供應量增加,其價格也就是匯率自然會下來,所以要讓自己的貨幣貶值,政府是較容易做到的,但要讓自己的貨幣升值,就不是完全靠主觀意願能做到的,因為政府需要用外匯來支持自己的匯率,但它自己不能印外幣,所以它對該國貨幣的支持能力是由它所持有的外匯儲備量決定的。在1997—1998年亞洲金融危機期間,印尼、韓國等最終不得不讓自己的貨幣大幅貶值,便是由於沒有足夠的外匯儲備,而聯繫匯率制度就是以一系列制度來保證有足夠的外匯儲備去支持事先固定的匯率,並且在制度上保證供需關係最終會自動調整到固定的匯率水平,達到平衡。

要做到這一點,首先一點,就是在發行該國或該地區貨幣時,其數量不能超過自己的外匯儲備,比如說香港政府最終把把港元匯率固定在1美元兌7.8港元左右,即每發行7.8港元,至少要相應地有1美元的儲備,這樣,它就能確保不至於在有人大量拋出港幣時,沒有足夠的美元以固定的匯率買入,由於金融體系的放大作用,儘管香港政府可能只發行了一定數量的港幣,但市場上實際的資金量,再加上銀行存款金額,要大大超過這一數字,所以,香港特區的美金儲備量要超過港幣的實際投放量。

而在日常運作中,一旦對美元需求增大,港幣要貶值時,香港政府便會用它的美元儲備買入港元,以維持固定匯率,這時候,隨著買入港元的活動越來越深入,市面上港幣越來越少,獲取港幣的成本越來越高,也就是港幣的利率水平越來越高,與此同時,利率的大幅上升,也會最終使投資者感覺與其換成美元取得低利息,還不如以港幣賺取高利息,這也會使拋港幣、買美元的人減少,最終使其匯率穩定在固定匯率上,而無須政府繼續入市干預。相反,當港幣需求增大,產生升值壓力時,政府會拋出港幣買入美元,從而促使對港幣的需求減少,對美元的需求增大。

聯繫匯率制度的實施,迅速地穩定了香港貨幣。十多年來,香港聯繫匯率制度受到多次的挑戰。其間,經歷了1987年的全球性股災、1990年的海灣戰爭、1991年國際商業銀行倒閉、1992年歐洲匯率機制風暴、1995年墨西哥貨幣危機以及1997年下半年以來的東南亞金融危機,但香港貨幣都能一一化解風險,成功地經受住了考驗。港幣信譽卓著,堅挺穩定。與此同時,香港經濟運行良好,其國際金融中心、國際貿易中心和國際航運中心的地位不斷得到鞏固和加強。所有這些,聯繫匯率制度都起到了重要的、不可磨滅的作用。

對香港而言,由於其典型的外向型經濟的特點,決定了其經濟對外有著強烈的依附性,外資和外貿在經濟中佔有極大的比重。因此,本地經濟的增長往往受到各種無法預料和控制的外部因素的影響和制約。在這種情況下,用港元釘住美元,穩定匯率,減少了國際貿易和經濟生活中大量存在的外匯風險,有利於各類長期貿易及經濟合同的締結及國際資本的集系,從而給香港帶來了更多的利益和機會。這些也可以說是導致聯繫匯率制度得以產生並持續下來的內在根源。

由此可見,聯繫匯率制度可以調節市場,使匯率穩定在一個固定水平上,但同時也要看到,聯繫匯率制度也有其不利的一面,由於政府特別關注外匯市場上的供需關係,它的貨幣數量不完全受到市場對其貨幣的供求關係的影響,比如,亞洲金融危機期間,港元受到投機資金的衝擊,在聯繫匯率制度的作用下,港幣利率高漲,並影響到地產、金融等行業,但香港政府卻一時難以像別的國家或地區一樣,通過調低利率來刺激經濟,因為它的利率水平是由外匯市場決定的,所以聯繫匯率制度是相當嚴格、彈性很小的一種體制,並非對每一個國家或地區都適合。

因此,香港的聯繫匯率制度也有其自身的一些缺點。

①它使得香港的利率和貨幣供應受制於美國的利率政策和貨幣政策,從而嚴重地削弱了這兩個經濟槓桿的調節能力。

②聯繫匯率制度還被認為是造成香港高通貨膨脹和實際上的負利率並存的主要原因。

③由於實行了聯繫匯率,也無法通過匯率的手段來調節國際收支狀況等等。

但是,儘管存在著種種缺陷,香港的聯繫匯率制度有著深刻和堅實的經濟基礎,歷史也肯定了其穩定經濟和市場的作用,同時,經過十多年的風雨和考驗,這一制度本身也日趨完善。

建國至今人民幣匯率年表(1949年-1952年採用浮動匯率換算,53-71年都是2.462)

| 年份 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |

| 匯率 | 2.462 | 2.245 | 1.989 | 1.961 | 1.859 | 1.941 | 1.858 | 1.684 | 1.555 | 1.498 | 1.705 | 1.893 | 1.976 | 2.320 | |

| 年份 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |

| 匯率 | 2.937 | 3.453 | 3.722 | 3.722 | 3.765 | 4.783 | 5.323 | 5.516 | 5.762 | 8.619 | 8.351 | 8.314 | 8.290 | 8.279 | |

| 年份 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 匯率 | 8.278 | 8.279 | 8.277 | 8.277 | 8.277 | 8.0922 | 8.1917 | 7.9735 | 7.5215 | 6.9385 | 6.83 | 6.615 | 6. 3851 | 6.298 |

進出口商在進口商品時支付一種貨幣,而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著,它們在結清賬目時,收付不同的貨幣。因此,他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用於購買商品的貨幣。與此相類似,一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付,因此,它需要將該國貨幣兌換成當事國的貨幣。

兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣,而在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣,他就可以盈利。投機大約佔了外匯市場交易的絕大部分。

由於兩種相關貨幣之間匯率的波動,那些擁有國外資產(如工廠)的公司將這些資產折算成該國貨幣時,就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時,如果匯率發生變化,以國內貨幣折算這項資產的價值時,就會產生損益。公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易,其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。

外匯買賣一般均集中在商業銀行等金融機構。它們買賣外匯的目的是為了追求利潤,方法就是賤買貴賣,賺取買賣差價,商業銀行等機構買進外幣時所依據的匯率叫“買入匯率”(BuyingRate),也稱“買價”;賣出外幣時所依據匯率叫“賣出匯率”(SellingRate),也稱“賣價”,買入匯率與賣出匯率相差的幅度一般在千分之一至千分之五,各國不盡相同,兩者之間的差額,即商業銀行買賣外匯的利潤。買入匯率與買出匯率相加,除以2,則為中間匯率(Medial Rate)。在外匯市場上掛牌的外匯牌價一般均列有買入匯率與賣出匯率。在直接標價法下,一定外幣后的一個本幣數字錶示“買價”即銀行買進外幣時付給客戶的本幣數;后一個本幣數字錶示“賣價”,即銀行賣出外幣時向客戶收取的本幣數。在間接票價法下,情況恰恰相反,在本幣后的前一外幣數字為“賣價”,即銀行收進一定量的(1個或100個)本幣而賣出外幣時,它所付給客戶的外幣數;后一外幣數字是“買價”,即銀行付出一定量的(1個或100個)本幣而買進外幣時,它向客戶收取的外幣數。

經濟報刊上所說的外匯匯率上漲,在直接標價法下,說明外幣貴了,因而兌換本幣比以前多了,本幣兌換外幣的數量比以前少了。外幣匯率下跌,情況則相反。

外匯匯率的種類(Classification of Foreign Exchange Rate)

一、從制定匯率的角度來考察:

1、匯率(Basic Rate)

通常選擇一種國際經濟交易中最常使用、在外匯儲備中所佔的比重最大的可自由兌換的關鍵貨幣作為主要對象,與該國貨幣對比,訂出匯率,這種匯率就是基本匯率。關鍵貨幣一般是指一個世界貨幣,被廣泛用於計價、結算、儲備貨幣、可自由兌換、國際上可普遍接受的貨幣。作為關鍵貨幣的通常是美元,把該國貨幣對美元的匯率作為基準匯率。人民幣基準匯率是由中國人民銀行根據前一日銀行間外匯市場上形成的美元對人民幣的加權平均價,公布當日主要交易貨幣(美元、日元和港幣)對人民幣交易的基準匯率,即市場交易中間價。

2.制定出基本匯率后,本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算,這樣得出的匯率就是交叉匯率,(GossRate)又叫做套算匯率。例2002年3月5日中國人民銀行公布基準匯率USD/RMB=8.2767,而國際市場上USD/CAD=1.5913,這樣可以套算出CAD/RMB=5.2012,表示1加元可以兌換5.2012人民幣。

二、從匯率制度角度考察:

1、固定匯率(Fixed Rate)

是指一國貨幣同另一國貨幣的匯率基本固定,匯率波動幅度很小。在金本位制度下,固定匯率決定於兩國金鑄幣的含金量,波動的界限是引起黃金輸出入的匯率水平,波動的幅度是在兩國之間運送黃金的費用。在二次大戰後到七十年代初的布雷頓森林貨幣制度下,國際貨幣基金組織成員國的貨幣規定含金量和對美元的匯率。匯率的波動嚴格限制在官方匯率的上下百分之一的幅度下。由於匯率波動幅度很小,所以也是固定匯率。

2、浮動匯率(Floating Rate)

是指一國貨幣當局不規定該國貨幣對其他貨幣的官方匯率,也無任何匯率波動幅度的上下限,本幣由外匯市場的供求關係決定,自由漲落。外幣供過於求時,外幣貶值,本幣升值,外匯匯率下跌;相反,外匯匯率上漲。該國貨幣當局在外匯市場上進行適當的干預,使本幣匯率不致波動過大,以維護該國經濟的穩定和發展。

人民幣匯累創新高

三、從銀行買賣外匯的角度考察:

1、買入匯率(BuyingRate)

又叫做買入價,是外匯銀行向客戶買進外匯時使用的價格。一般地,外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入匯率,它表示買入一定數額的外匯需要付出多少該國貨幣。因其客戶主要是出口商,賣出價常被稱作“出口匯率”。如2002年3月5日USD/RMB的買入匯率是8.2635,銀行買入1美元外匯,付給客戶8.2735元人民幣。

2、賣出匯率(selling Rate)

又稱外匯賣出價,是指銀行向客戶賣出外匯時所使用的匯率。一般地,外幣摺合本幣數較多的那個匯率是賣出匯率,它表示銀行賣出一定數額的外匯需要收回多少該國貨幣。因其客戶主要是進口商,賣出價常被稱作“進口匯率”。如2002年3月5日USD/RMB的賣出匯率是8.2899,銀行買出1美元外匯,向客戶收取8.2899元人民幣。買入賣出價是根據外匯交易中所處的買方或賣方的地位而定的。買賣價之間的差額一般為1%~5%左右,這是外匯銀行的手續費收益。如2002年3月5日USD/RMB的買入匯率和賣出匯率相差0.0264,這就是銀行的手續費。

3、中間匯率

它是買入價與賣出價的平均數。報刊報導匯率消息時常用中間匯率。

四、從外匯交易支付通知方式角度考察:

1、電匯匯率

電匯匯率是銀行賣出外匯后,以電報為傳遞工具,通知其國外分行或代理行付款給受款人時所使用的一種匯率。電匯系國際資金轉移中最為迅速的一種國際匯兌方式,能在一、三天內支付款項,銀行不能利用客戶資金,因而電匯匯率最高。

外匯匯率

2、信匯匯率

信匯匯率是在銀行賣出外匯后,用信函方式通知付款地銀行轉會收款人的一種匯款方式。由於郵程需要時間較長,銀行可在郵程期內利用客戶的資金,故信匯匯率較電匯匯率低。 3、票匯匯率

票匯匯率是指銀行在賣出外匯時,開立一張由其國外分支機構或代理行付款的匯票交給匯款人,由其自帶或寄往國外取款。由於票匯匯率從賣出外匯到支付外匯有一段間隔時間,銀行可以在這段時間內佔用客戶的資金,所以票匯匯率一般比電匯匯率低。

五、從外匯交易交割期限長短考察:

1、即期匯率(SpotRate)

是指即期外匯買賣的匯率。即外匯買賣成交后,買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割所使用的匯率。即期匯率就是現匯匯率。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關係情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率,除特別標明遠期匯率以外,一般指即期匯率。

2、遠期匯率(ForwardRate)

它是在未來一定時期進行交割,而事先由買賣雙方簽訂合同,達成協議的匯率。到了交割日期,由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易,是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同,以及為了避免外匯風險而引進的。遠期匯率是以即期匯率為基礎的,即用即期匯率的“升水”、“貼水”、“平價”來表示。其中,如果遠期匯率比即期匯率貴,高出的差額稱作升水(Premium);如果遠期匯率比即期匯率便宜,低出的差額稱作貼水(Discount);如果遠期匯率與即期匯率相等,則沒有升水和貼水,稱作平價(Par)。

六、從外匯銀行營業時間的角度考察:

1、開盤匯率:

這是外匯銀行在一個營業日剛開始營業、進行外匯買賣時用的匯率。

2、收盤匯率:

這是外匯銀行在一個營業日的外匯交易終了時的匯率。隨著現代科技的發展、外匯交易設備的現代化,世界各地的外匯市場連為一體。由於各國大城市存在時差,而各大外匯市場匯率相互影響,所以一個外匯市場的開盤匯率往往受到上一時區外匯市場收盤匯率的影響。開盤與收盤匯率只相隔幾個小時,但在匯率動蕩的今天,也往往會有較大的出入。

七、根據外匯管制情況的不同來劃分

1、官方匯率

官方匯率是由一個國家的外匯管理機構制定公布的匯率。在實行嚴格外匯管制的國家,這種形式的匯率佔據主導地位,而外匯管制比較松的國家,官方匯率只取中心匯率的作用。根據國際貨幣基金組織(IMF)的資料,成員國官方規定匯率分以下幾種:⑴釘住某一種貨幣而規定的;⑵有限彈性地釘住某一種貨幣;⑶合作安排決定的;⑷根據一套指標進行調整的;⑸按管理浮動規定的;⑹按照獨立浮動規定的;

2、市場匯率

市場匯率是指在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率。隨外匯供求狀況的變化而上下波動。政府要想對其匯率進行調節,就必須通過影響外匯市場進行干預。當政府對市場匯率無力進行干預或控制時,往往採取宣布貨幣貶值的方法來解決。

3、黑市匯率

黑市匯率是在外匯黑市市場上買賣外匯的匯率。在嚴格實行外匯管制的國家,外匯交易一律按官方匯率進行。一些持有外匯者以高於官方匯率的匯價在黑市市場上出售外匯,可換回更多的該國貨幣,而這是黑市外匯市場的外匯供給者;另有一些不能以官方匯率獲得或獲得不足夠的外匯需求者便以高於官方匯率的價格從黑市外匯市場購買外匯,這是黑市外匯市場外匯的需求者。

八、另外,人們常談論的匯率種類還有以下幾種:

1、現鈔匯率(Bank Notes Rate)

又稱現鈔買賣價。是指銀行買入或賣出外幣現鈔時所使用的匯率。從理論上講,現鈔買賣價同外幣支付憑證、外幣信用憑證等外匯形式的買賣價應該相同。但現實生活中,由於一般國家都規定,不允許外國貨幣在該國流通,需要把買入的外幣現鈔運送到發行國或能流通的地區去,這就要花費一定的運費和保險費,這些費用需要由客戶承擔。因此,銀行在收兌外幣現鈔時使用的匯率,稍低於其他外匯形式的買入匯率;而銀行賣出外幣現鈔時使用的匯率則於外匯賣出價相同。

2、名義匯率

也即市場匯率,與實際匯率對稱,是一種貨幣能兌換另一種貨幣的數量。名義匯率通常是先設定一個特殊的貨幣如美元、特別提款權作為標準,然後確定與此種貨幣的匯率。匯率依美元、特別提款權的幣值變動而變動。名義匯率不能反映兩種貨幣的實際價值,是隨外匯市場上外匯供求變動而變動的外匯買賣價格。

3、實際匯率

即法定匯率。實際匯率是按照鑄幣平價或黃金平價來制定的匯率。在金本位制度下,各國規定了每一鑄幣單位的含金量,兩種貨幣的含金量的對比稱為鑄幣平價。這是在金本位制度下兩種貨幣實際價值的對比形成的匯率,是金本位制度下的實際匯率。在紙幣流通制度下,紙幣是黃金的價值符號,起初規定了紙幣的含金量,這種紙幣的含金量的對比稱為黃金平價,以黃金平價作為匯率的決定基礎。後由於紙幣的法令含金量與紙幣的實際代表的黃金量脫節,因而紙幣匯率改由其實際價值的對比來確定其匯率。總之,無論是在金本位制度、紙幣流通制度下決定匯率的基礎都是貨幣實際價值的對比,實際匯率不依外匯市場供求波動而波動,不是市場實際外匯買賣的匯率而應是買賣外匯的基礎。外匯市場上實際買賣外匯的匯率總是偏離實際匯率。

外匯匯率有兩種標價方法:

1、直接標價法(Direct Quotation)(參考“應付標價法”)又稱價格標價法,是指以一定單位(1,100,1000等)的外國貨幣為標準,來計算摺合多少單位的該國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣,所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家都採用直接標價法。在國際外匯市場上,日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法,如日元119.05即一美元兌119.05日元。在直接標價法下,若一定單位的外幣摺合的本幣數額多於前期,則說明外幣幣值上升或本幣幣值下跌,叫做外匯匯率上升;反之,如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣,這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升,叫做外匯匯率下跌,即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。

2、間接標價法(IndirectQuotation)(參考“應收標價法”)間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位(如1個單位)的該國貨幣為標準,來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上,歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。

在間接標價法中,本國貨幣的數額保持不變,外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的變化而變化。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少,這表明外幣幣值上升,本幣幣值下降,即外匯匯率下跌;反之,如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期多,則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升,即外匯匯率上升,即外匯的價值和匯率的升跌成反比。因此,間接標價法與直接標價法相反。外匯市場上的報價一般為雙向報價,即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價,由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小,對於投資者來說意味著成本越小。銀行間交易的報價點差正常為2-3點,銀行(或交易商)向客戶的報價點差依各家情況差別較大,國外保證金交易的報價點差基本在3-5點,香港在6-8點,國內銀行實盤交易在10-40點不等。在金本位制下,匯率決定的基礎是黃金輸送點(Gold Point),在紙幣流通條件下,其決定基礎是購買力平價(Purchase Powerpar)

3、直接標價法和間接標價法

直接標價法和間接標價法所表示的匯率漲跌的含義正好相反,所以在引用某種貨幣的匯率和說明其匯率高低漲跌時,必須明確採用哪種標價方法,以免混淆。

4、美元標價法又稱紐約標價法

美元標價法又稱紐約標價法是指在紐約國際金融市場上,除對英鎊用直接標價法外,對其他外國貨幣用間接標價法的標價方法。美元標價法由美國在1978年9月1日制定並執行,是國際金融市場上通行的標價法

必須說明的是,隨著外匯交易全球化的發展,傳統用於各國的直接標價法和間接標價法,已經很難適應國際外匯發展的需要,必須需要一種統一的匯率表現方式.於是,出現了一種國際上的主要貨幣或關鍵貨幣(KeyCurrency)為標準的標價方式。各國外匯市場上公布的外匯牌價均以美元為標準。美元以外的兩種貨幣之間的匯率,必須通過各自貨幣與美元的比價進行套算得出。這種標價方式被稱為“美元標價法”。

影響匯率波動的最基本因素主要有以下幾種:

第一,國際收支及外匯儲備。

所謂國際收支就是一個國家的貨幣收入總額與付給其它國家的貨幣支出總額的對比。如果貨幣收入總額大於支出總額,便會出現國際收支順差,反之,則是國際收支逆差。國際收支狀況對一國匯率的變動能產生直接的影響。發生國際收支順差,會使該國貨幣對外匯率上升,反之,該國貨幣匯率下跌;這是影響匯率的最直接的一個因素。關於國際收支對匯率的作用早在19世紀60年代,英國人葛遜就作出了詳細的闡述,之後,資產組合說也有所提及。所謂國際收支,簡單的說,就是商品、勞務的進出口以及資本的輸入和輸出。國際收支中如果出口大於進口,資金流入,意味著國際市場對該國貨幣的需求增加,則本幣會上升。反之,若進口大於出口,資金流出,則國際市場對該國貨幣的需求下降,本幣會貶值。

第二,利率。

利率作為一國借貸狀況的基本反映,對匯率波動起決定性作用。利率水平直接對國際間的資本流動產生影響,高利率國家發生資本流入,低利率國家則發生資本外流,資本流動會造成外匯市場供求關係的變化,從而對外匯匯率的波動產生影響。一般而言,一國利率提高,將導致該國貨幣升值,反之,該國貨幣貶值;

利率水平的差異,所有貨幣學派的理論對利率在匯率波動中的作用都有論及。但是闡述的最為明確的是70年代后興起的利率評價說。該理論從中短期的角度很好的解釋了匯率的變動。利率對匯率的影響主要是通過對套利資本流動的影響來實現的。溫和的通貨膨脹下,較高利率會吸引外國資金的流入,同時抑制國內需求,進口減少,使得本幣升高。但在嚴重通貨膨脹下,利率就與匯率成負相關的關係。

第三,通貨膨脹。

一般而言,通貨膨脹會導致該國貨幣匯率下跌,通貨膨脹的緩解會使匯率上浮。通貨膨脹影吶本幣的價值和購買力,會引發出口商品競爭力減弱、進口商品增加,還會引發對外匯市場產生心理影響,削弱本幣在國際市場上的信用地位。這三方面的影響都會導致本幣貶值;

物價水平和通貨膨脹水平的差異,在紙幣制度下,匯率從根本上來說是由貨幣所代表的實際價值所決定的。按照購買力評價說,貨幣購買力的比價即貨幣匯率。如果一國的物價水平高,通貨膨脹率高,說明本幣的購買力下降,會促使本幣貶值。反之,就趨於升值。

第四,政治局勢。

一國及國際間的政治局勢的變化,都會對外匯市場產生影響。政治局勢的變化一般包括政治衝突、軍事衝突、選舉和政權更迭等,這些政治因素對匯率的影響有時很大,但影響時限一般都很短。

第五,一國的經濟增長速度。

這是影響匯率波動的最基本的因素。根據凱恩斯學派的宏觀經濟理論,國民總產值的增長會引起國民收入和支出的增長。收入增加會導致進口產品的需求擴張,繼而擴大對外匯的需求,推動本幣貶值。而支出的增長意味著社會投資和消費的增加,有利於促進生產的發展,提高產品的國際競爭力,刺激出口增加外匯供給。所以從長期來看,經濟增長會引起本幣升值。由此看來,經濟增長對匯率的影響是複雜的。但如果考慮到貨幣保值的作用,匯兌心理學有另一種解釋。即貨幣的價值取決於外匯供需雙方對貨幣所作的主觀評價,這種主觀評價的對比就是匯率。而一國經濟發展態勢良好,則主觀評價相對就高,該國貨幣堅挺。

第六,市場觀點。

所謂的市場觀點是指外匯交易員對未來匯率短期波動方向的預期與認知,而匯率短期的波動往往就是反映市場觀點。市場觀點可以有「正面」與「負面」兩種。當某種貨幣的市場觀點被視為正面的時候,會較諸其他貨幣相對強勢;反之,當某種貨幣的市場觀點被解釋成負面時,則會比其他貨幣相對弱勢。外匯交易員會在已知的經濟情勢下,對市場消息做出最快速的反應,通常他們會預先考慮市場的消息與政府可能宣布的重大措施,並在信息正式公布前採取買進或賣出的動作。市場觀點將會影響消息正式公布后的匯率走勢。例如在政府公布GDP(國內生產毛額)數據之前,市場抱持相當樂觀的看法,該國的貨幣匯率可能因此而上漲,萬一公布的結果低於市場的預期時,即使此一數據對該國的經濟來說仍然是個好消息,匯率還是有可能因為失望性賣壓而下跌。相關的消息曝光后,將會影響現存的市場觀點。

第七,人們的心理預期。

這一因素在國際金融市場上表現得尤為突出。匯兌心理學認為外匯匯率是外匯供求雙方對貨幣主觀心理評價的集中體現。評價高,信心強,則貨幣升值。這一理論在解釋無數短線或極短線的匯率波動上起到了至關重要的作用。除此之外,影響匯率波動的因素還包括政府的貨幣、匯率政策,突發事件的影響,國際投機的衝擊,經濟數據的公布甚至開盤收盤的影響。

第八,技術分析。

許多市場參與者認為過去市場價格移動的方向可以用來預測未來的走勢,所以他們以過去市場價格變動的資料來交易,而非以經濟基本面或消息面為考量,這種方式稱為技術分析。在市場參與者今天會採取與以往相同策略的假設前提下,技術分析可以替投資人描繪出未來的市場走勢。關於技術分析的應用理論很多,但其精神可總結成以下這則格言:與市場趨勢為友。

1、分析匯率的方法有幾種?

分析匯率的方法主要有兩種:基礎分析和技術分析。基礎分析是對影響外匯匯率的基本因素進行分析,基本因素主要包括各國經濟發展水平與狀況,世界、地區與各國政治情況,市場預期等。技術分析是藉助心理學、統計學等學科的研究方法和手段,通過對以往匯率的研究,預測出匯率的未來走勢。匯率的基礎分析 2、當今世界上研究匯率變化的經典理論有哪些?

主要有三個:英國學者葛遜的國際借貸說、瑞典經濟學家卡塞爾的購買力平價說、英國著名經濟學家凱恩斯的利率平價說。其中以利率平價說和購買力平價說對市場的影響最大。

3、利率平價學解釋了什麼?

答:由英國經濟學家凱恩斯於1923年提出的利率平價學說,解釋了利率水平和匯率之間的關係。簡而言之,哪種貨幣利率高,投資者就願意購買哪種貨幣,從而將促使該貨幣匯率上升。利率平價學說突破了傳統的國際收支和物價水平的範疇,從資本流動的角度研究匯率的變化,奠定了現代匯率理論的基礎。

4、何為購買力平價學說?

答:購買力平價學說是西方的一種匯價學說。兩國貨幣的比價取決於兩國貨幣國內購買力的對比關係。如果,1隻漢堡在英國價值賣1英鎊,同樣的漢堡在美國賣1.70美元。我們說匯率為1英鎊對1.70美元。

儘管購買力平價學說並不完美,但是中央銀行在計算通貨之間的基本比率時仍起著重要作用。因為根據購買力計算出的基礎匯率與市場價之間比較,可以判斷現行市場匯率於基礎匯率的偏離程度,是預測長期匯率的重要手段。

5、決定外匯匯率走向的根本原因是什麼?

答:外匯匯率的波動,雖然千變萬化,和其他商品一樣。歸根到底是由供求關係決定的。在國際外匯市場中,當某種貨幣的買家多於賣家時,買方爭相購買,買方力量大於賣方力量;賣方奇貨可居,價格必然上升。反之,當賣家見銷路不佳,競相拋售某種貨幣,市場賣方力量佔了上風,則匯價必然下跌。

6、大眾的心理預期對外匯市場有何影響?

答:和其他商品一樣,一國的貨幣往往會為人們的預期而影響其對外匯價的升跌。這種人為因素對匯率的影響力,有時甚至比經濟因素所造成的效果還明顯。因此經濟學家、金融學家、分析家、交易員和投資者往往根據每天對國際間發生的事,各自做出評論和預測,發表自己對匯率走勢的看法。

7、政治因素對外匯市場有影響嗎?

答:有。政治因素與經濟因素是密不可分的。一個國家政局是否穩定,對其經濟,特別是貨幣的匯率會產生重大的影響。無論是軍事衝突、還是政治醜聞,都會在外匯市場留下重要的痕迹。

8、中央銀行如何干預外匯市場?

答:由於一國貨幣的匯率水平往往會對該國的國際貿易、經濟增長速度、貨幣供求狀況、甚至於政治穩定都有重要影響,因此當外匯市場投機力量使得該國匯率嚴重偏離正常水平時,該國中央銀行往往會入市干預。中央銀行在外匯市場上對付投機者的四大法寶是:

1)直接在外匯市場上買賣該國貨幣或美元或其它貨幣

2)提高該國貨幣的利率

3)收緊本幣信貸,嚴防該國貨幣外流

4)發表有關聲明。各國中央銀行通過以上的措施,使得外匯市場上的投機者的融資成本大幅提高,迫使它們止損平倉,鎩羽而歸,以使匯率回到合理的水平。

以上四種方法,尤以中央銀行干預外匯市場短期效力最為明顯,往往是匯率劇烈波動的原因。個人實盤外匯買賣的客戶對此一定要非常敏感。