華嚴疏

華嚴疏

華嚴疏

正文內容:☐門抽顧頌,衲僧眼皮重。眼皮七八量,雷車打不動。打不動,抽顧頌,時念彌陀三五聲,追薦東村李鬍子生天,西山裏孟八郎強健,福田院裏貧兒叫喚,乞我一文大光錢。

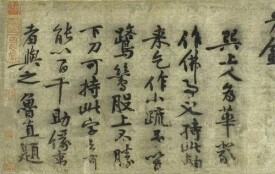

卷后自跋:巽上人為華嚴作佛事,又持此軸來乞作小疏,予以為鷺鷥股上不勝下刀,可持此字去,有能以百千助緣事者與之。魯直題。

卷後有款,但無書寫年月,鈐有“遲雲珍賞”、 “古心堂”、 “雷氏裕之”、 “錢唐汪日丞遲雲氏圖書記”等鑒藏印,後有遲雲居士跋。

《華嚴疏》卷是黃庭堅在泗州向德平的途中,經京師華嚴寺時應巽上人之請而書寫。創作時間為元豐七年(1084)春夏之間。其時作者40歲。

此卷下筆厚重酣暢,凝鍊舒展,處處擒縱,骨硬肉豐,筆力沉雄,舉重若輕,筆勢飛動間有篆籀氣。整卷書法運筆渾厚凝重,筆力道勁,剛健質樸。卷中有明顯的顏魯公的痕迹。這與黃庭堅這一時期鑽研魯公筆法有關,用筆堅實、有力,結體開闊疏朗,如“時”、“院”等,顏體的形貌特別重,橫畫已經較誇張,“量”、“五”、“一”的橫都極其舒闊,捺腳也穩健厚實,但也有極明顯的個人特色。跋語的筆致已很流暢,“與”的橫筆具一波三折之妙。應該說,這件作品已不是初學期的作品,與略后的《水頭鑊銘》較為接近。

明·張丑:用花綾書之,雖破碎而神采煥然,終不失為名跡也。(《真跡日錄》)

中國書法家協會副主席陳振濂:總體結構揖讓有序,不故為抖擻,而是動作內斂、露鋒之筆險勁而銳,特別是一些字行如“西山裡”三字,完全是小楷嚴謹急促;洞達穩健的姿態與一些長線條交叉在一起,顯得鬆緊、粗細、橫斜有序極富於節奏感。作為山谷的行書作品,它與楷書《景道君帖》及草書《花氣詩》有異曲同工之妙。即在行書作品中,它也是近於《詩送四十九侄》一路,而不同於《松風閣》和《經伏波神祠卷》。這些作品的共同特點是用筆方勁斬截有力,結構不一味鋪張,而是寬緊有序,比較內斂;銳鋒不常用,每出現處必是點睛之筆。在某種程度上,我以為它們甚至與蘇東坡的《黃州寒食詩》也是同一胎息。在山谷眾多放縱之作的對比之下,這些較為含蓄的作品猶為可貴。

此卷曾經明韓世能藏,鈐有“世能”朱文印;清初韓逢佑藏,鈐有“逢佑”白文印;汪日丞藏,鈐有“錢塘汪日丞遲雲氏圖書記”、“遲雲珍賞”朱文印;益陽周氏藏。嘉慶七年李廷敬刻入《平遠山房法帖》。見於明張丑《南陽法書表》、張丑《真跡日錄》、清卞永譽《式古堂書畫匯考》、裴景福《壯陶閣書畫錄》等著錄。

1962年,文化部文物管理局撥交上海博物館。