張耒

北宋文學家

張耒(1054~1114年),字文潛,號柯山,亳州譙縣(今安徽亳州市)人。北宋時期大臣、文學家,人稱宛丘先生、張右史。生於北宋至和元年(1054年),歿於政和四年(1114年),享年六十一歲。

他是宋神宗熙寧進士,歷任臨淮主簿、著作郎、史館檢討。哲宗紹聖初,以直龍閣知潤州。宋徽宗初,召為太常少卿。蘇門四學士之一。“蘇門四學士”(秦觀、黃庭堅、張耒、晁補之)中辭世最晚而受唐音影響最深的作家。詩學白居易、張籍,平易舒坦,不尚雕琢,但常失之粗疏草率;其詞流傳很少,語言香濃婉約,風格與柳永、秦觀相近。代表作有《少年游》、《風流子》等。《少年游》寫閨情離思,那嬌羞少女的情態躍然紙上,讓人羨煞愛煞,那份溫情美妙真是有點“濃得化不開”。著有《柯山集》、《宛邱集》。詞有《柯山詩餘》,趙萬里輯本。后被指為元佑黨人,數遭貶謫,晚居陳州。

張耒 相關書籍

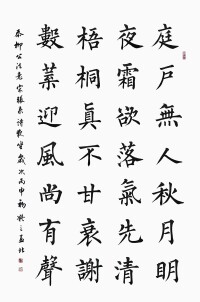

孟北柳體楷書《夜坐》

張耒原籍亳州譙縣(今安徽亳州),后遷居楚州(今淮安市楚州區)。馬端臨《文獻通考》作“譙郡人”,秦少游《書晉賢圖后》記載:“獨譙郡張文潛與余以為不然……”,他在《思淮亭記》中稱“予淮南人也,自幼至壯,習於淮而樂之。”。祖父任職於福建,父親中進士后,遊宦四方,官至三司檢法官,因親老,乞請離京做吳江知縣。母親李文安。外祖父李宗易先以著作佐郎為譙縣知縣,歷官尚書屯田員外郎,知光化軍事,仕至太常少卿,以詩文名世,長於寫詩,深受當時的大詩人晏殊的賞識。正是在這樣的家庭里,張耒從小就受著正統的封建詩禮的熏陶,加之受業於“山陽學官”,少年時即表現出對文辭的靈感,“十有三歲而好為文”(《投知己書》),十七歲作《函關賦》,傳誦人口。此後,他遊學於陳州,得到當時在陳為學宮的蘇轍的厚愛。熙寧四年(1071年),蘇軾出任杭州通判前,來陳州與其弟話別,張耒得以謁見蘇軾,頗受青睞,自此便成為蘇氏兄弟的門下客,並在東坡引薦下,應舉姑蘇。熙寧六年(1073年),即張耒二十歲時,由神宗親策為進士,王安石負責提舉,授臨淮(今安徽泗縣)主簿,開始步入仕途。熙寧八年,蘇軾在密州修“超然台” ,張耒應約寫了《超然台賦》蘇軾稱他“超逸絕塵”,有秀傑之氣,“其文汪洋淡泊,有一唱三嘆之聲”(《答張文潛書》),這是他們詩文交往的開始。與此前後,張耒與秦觀、晁補之也有詩文唱和,結為知交。

熙寧六年至元豐八年(1073年-1085年),張耒先後在安徽、河南等地做了十多年縣尉、縣丞一類地方官,並因秩滿改官不斷,往來京洛間,為政特別辛勞。“我迂趨世拙,十載困微官”(《悼逝》),“飄然羈孤,挈其妻孥,就食四方,莫知所歸”(《上蔡侍郎書》)說的就是這段經歷。張耒為官清廉,他本想憑著他那微薄的俸祿養其親小,淡泊平生,然厄運頻頻而至,他的父母、前妻相繼謝世,家境每況愈下,經濟拮据,生活困窘。

張耒

張耒被任為秘書省正字,其後歷任著作佐郎、秘書丞、史館檢討,直到起居舍人。元祐二年(1087年)春,蘇軾主持禮部貢舉,張耒被聘為讀卷官,入試院檢點審閱舉子試卷。元祐三年(1088年),秦觀被召到京師,任太學博士,校正秘書,亦入蘇軾門下。在暇日與張耒或舉酒歡宴,或同游京都名勝,詩文酬唱,作畫題跋,互相砥礪,共受蘇軾薰沐。這是他們難以忘懷的歡樂年代,也是北宋文壇上的盛事。他們“一文一詩出,人爭傳誦之,紙價為貴”。館閣八年,張耒有緣披覽國家藏書,過著“圖書堆枕旁,編簡自相依”的生活,其文翰學術也日有進益。

張耒 相關書籍

崇寧四年(1105年),秦觀的兒子自藤州(今廣西藤縣)奉父柩歸葬揚州,路過黃州時張耒臨江祭奠,他為好友的“竄身瘴海,卒仆荒陋”而痛哭失聲。淚水未乾,黃庭堅又相繼去世。崇寧五年,宋徽宗詔除一切黨禁,張耒才得任便居住。這年冬天,他自黃州經潁州,回到故鄉淮安,大約住了一年多時間。大觀年間,移居陳州,監南嶽廟,主管崇福宮。由於晚年長期賦閑,他貧病交加,《歲暮即事寄子由先生》雲,“肉似聞韻客,齋如持律徒。女寒愁粉黛,男窘補衣裾。已病葯三暴,辭貧飯一盂。長瓶卧牆角,短褐倒天吳。宵寐衾鋪鐵,晨飲火數珠。”可以想見他當時已衣食不繼,三月不知肉味了。

儘管政治環境是如此惡劣,生活是如此困窮,但詩人並沒有向腐朽的蔡京集團屈服。以聞道蘇軾自負,終生恪守不移,即使遭受打擊也不後悔,且引為人生最大的志趣。詩人就這樣堅持著,繼蘇轍和晁補之謝世之後,也在寂寞和痛苦中死去,據乾隆《山陽縣誌》載,葬於故土淮安“治北七里”。

張耒平生仕途坎坷,屢遭不幸,可他從未忘懷操寫詩文。其著作被後人多次雕版印行,名為《柯山集》、《張右史文集》、《宛丘集》等,今人李逸安、孫通海、傅信三人編輯的《張耒集》,收詩約二千三百首,散文、史論、議論近三百篇,真可謂洋洋大觀矣!其詩早年體制豐腴,音節瀏亮,東坡稱之“汪洋沖淡,有一唱三嘆之音”,晚歲落其華,趨務平易,酷肖白樂天(居易)、張文昌(籍),一時獨步吟壇;其文則雄深雅健。纖穠瑰麗,無所不有,蔚然成家。

南宋高宗即位后,下詔追贈蘇軾為資政殿學士,贈張耒集英殿修撰,誥詞說:“四人以文採風流為一時冠,學者欣慕之及繼述之”。既概述了張耒等人的影響,又肯定了其文學成就,終於使張耒等巨名昭彰,流芳千秋。

在蘇軾、蘇轍、黃庭堅、晁補之、秦觀等相繼辭世后,仍作為文壇中流砥柱,傳道授業,光大文風。《宋史·文藝傳》稱其:“耒獨存,士人就學者眾。”

張耒 相關書籍

張耒是北宋中晚期重要的文學家,為蘇門四學士之一。其論文學創作淵源於三蘇,提倡文理並重,以為“文以意為車,意以文為馬,理強意乃勝,氣盛文如駕”(《與友人論文因以詩投之》)。在《答李推官書》中他又明確申說學文在於明理,“如知文而不務理,求文之工,世未嘗有是也”。在文章風格上,他反對奇簡,提倡平易;反對曲晦,提倡詞達;反對雕琢文辭,力主順應天理之自然,直抒胸臆,“文章之於人,有滿心而發,肆口而成,不待思慮而工,不待雕琢而麗者,皆天理之自然,而情性之道也”(《賀方回樂府序》)。張耒的詩文正是其創作理論的具體體現,長短利弊皆本於此。其文風近似蘇轍,蘇軾對他有“汪洋沖澹,有一倡三嘆之聲”的稱譽(《答張文潛書》),張表臣也稱其文“雄深雅健,纖穠瑰麗,無所不有”(《張右史文集序》)。他擅長辭賦,《哀伯牙賦》抒發曲高者孤獨無與,媚眾者身安得志的憤悶,《鳴蛙賦》運用各類比喻形容蛙鳴,《雨望賦》描寫風雨氣勢,在立意遣辭上都有超過唐人辭賦之處(《復小齋賦話》)。議論文立意警辟,文筆高奇,如《論法》、《敦俗論》、《憫刑論》諸篇,均為佳作。張耒的詩歌創作成就卓著,汪藻稱其詩“體制敷腴,音節疏亮,則后之學公者,皆莫能彷彿”(《柯山張文潛集書後》)。《宋史》本傳也說他至晚年,詩風益務平淡,效白居易體,樂府效張籍。詩歌取材廣泛,在很多詩篇中反映了當時下層百姓的生活,像《倉前村民輸麥行》、《勞歌》、《和晁應之憫農》諸篇,無論是題材,還是表現風格,都與唐代新樂府詩極為相近。張耒詩以平易流麗明快見長,很少使用硬語僻典,蘇軾稱讚他“氣韻雄拔,疏通秀明”(《曲洧舊聞》卷五引),晁補之亦謂“君詩容易不著意,忽似春風花自開”(《題文潛詩冊后》)。他作詩喜歡學習唐人,在集中有很多模仿杜甫、李白、韋應物的篇章,開北宋詩人學習唐調風氣之先。他注重鍊句,呂本中《童蒙詩訓》云:“文潛詩自然奇逸,非他人可及,如‘秋明樹外天’,‘客燈青映壁,城角冷吟霜’,‘淺山塞帶水,旱日白吹風’,‘川塢半夜雨,卧冷五更秋’之類,迥出時流”(《苕溪漁隱叢話》前集卷五一)。此類佳句可謂俯拾皆是。但是張耒的詩過分強調“滿心而發,肆意而成”,因此部分作品顯得粗率質直,朱熹曾批評說“張文潛詩有好底多,但頗率爾”,又雲“張文潛詩只一筆寫去,重意、重字皆不問,然好處亦是絕好”(《朱子語類》卷一四○)。張耒詞作不多,詞風柔情深婉,與秦觀詞相近。其《風流子》(木葉亭皋下)敘寫秋思離愁,鋪景朗倩,烘托愁緒無極(《草堂詩餘》正集卷六沈際飛評)。張耒的文集,在南宋時即有多種刻本傳世:羅仲洪刊本《柯山集》十卷,汪藻刊本《張龍閣集》三十卷,張表臣刊本《張右史文集》七十卷,井晦之刊本《譙郡先生集》一百卷(均見周紫芝《書譙郡先生文集后》)。

張耒半身像

張耒對詩文創作亦有他自己的觀點,其核心則是以理為主,辭情翼之。“學文之端,急於明理,如知文而不務理,求文之工,世未嘗有也。夫決水於江、河、淮、海也,順道而行,滔滔汩汩,日夜不止,沖砥柱、絕呂梁,放於江湖而納之海,其舒為淪漣,鼓為波濤,激之為風飆,怒之為雷霆,蚊龍魚鱉,噴薄出沒,是水之奇變也。水之初,豈若是哉!順道而決之,因其所遇而變生焉。……江、河、淮、海之水,理達之文也,不求奇而奇至矣。”(《宋史》本傳)。又云:“文章之於人,有滿心而發,肆口而成,不待思慮而工,不待雕琢而麗者,皆天理之自然而情性之道也”(《賀方回樂府序》),一時之學者奉為至言。平心而論,強調在創作過程的發抒真情、筆隨意驅,自有其合理性的一面,而且的確也是把握了文藝創作的規律,但一味地否認構思、修飾、琢磨、錘鍊等在創作過程中的必要性,則又不免矯枉過正。作者本人的創作也正因了其自立的樊籬,因而多少顯得肌理有餘而文采不足,略嫌枯槁相。其創作成就前未及東坡(蘇軾),后不如放翁(陸遊),痼或即是。

《春林》

春林露如雨,蕭蕭曉花寒。引手攀高紅,微香來鼻端。

何以比芳潔,置之青玉盤。持歸供像佛,相對淡無言。

《荊軻》

燕丹計盡問田生,易水悲歌壯士行。

嗟爾有心雖苦拙,區區兩死一無成。

《少年游》

含羞倚醉不成歌,縴手掩香羅。

偎花映燭,偷傳深意,酒思入橫波。

看朱成碧心迷亂,翻脈脈、斂雙蛾。

相見時稀隔別多,又春盡、奈愁何。

《秋蕊香》

簾幕疏疏風透,一線香飄金獸。

朱欄倚遍黃昏后,廊上月華如晝。

別離滋味濃於酒,著人瘦。

此情不及牆東柳,春色年年如舊。

《風流子》

木葉亭皋下,重陽近,又是搗衣秋。

奈愁入庾腸,老侵潘鬢,謾簪黃菊,花也應羞。

楚天晚,白蘋煙盡處,紅蓼水邊頭。

芳草有情,夕陽無語,雁橫南浦,人倚西樓。

玉容,知安否,香箋共錦字,兩處悠悠。

空恨碧雲離合,青鳥沉浮。

向風前懊惱,芳心一點,寸眉兩葉。

禁甚閑愁。情到不堪言處,分付東流。

《減字木蘭花》

個人風味,只有江梅些子似。

每到開時,滿眼清愁只自知。

霞裾仙佩,姑射神人風露態。

蜂蝶休忙,不與春風一點香。

《滿庭芳》

裂楮裁筠,虛明瀟灑,製成方丈屠蘇。

草團蒲坐,中置一山爐。

拙似春林鳩宿,易於◇、秋野鶉居。

徠誰相對,時煩孟婦,石鼎煮寒蔬。

嗟吁。人生隨分足,風雲際會,漫付伸舒。

且偷取閑時,向此躊躇。

謾取黃金建廈,繁華夢、畢竟空虛。

爭如且、寒村廚火,湯餅一齋盂。

《雞叫子》

平池碧玉秋波瑩,綠雲擁扇青搖柄。

水宮仙子斗紅妝,輕步凌波踏明鏡。

《鷓鴣天》

傾蓋相逢汝水濱,須知見面過聞名。

馬頭雖去無千里,酒盞才傾且百分。

嗟得失,一微塵,莫教冰炭損精神。

北扉西禁須公等,金榜當年第一人。

失調名

水團冰浸砂糖里。有透明角黍松兒和。

失調名

菖蒲酒滿歡人人,願年年歡醉。

偎倚。把合歡彩索,殷勤寄與。

失調名

手把合歡彩索,殷勤微笑殢檀郎。

低低告,不圖系腕,圖系人腸。

張文潛生而有文在其手曰耒。老學庵筆記

文潛人物魁偉,故無已有詩云:“張侯便然腹如鼓,雷為飢聲汗為雨。”山谷有詩云:“六月火雲蒸肉山。”皆戲語也。直方詩話

昔四明有僧,身矮而腹皤,嘗負一布袋,人目為布袋和尚。臨終作偈曰:“彌勒真彌勒,分身百千億。時時識世人,時人總不識。”今世遂塑其像為彌勒菩薩。張文潛學士貌與僧肖。魯直詩云:“形模彌勒一布袋,文字江河萬古流。”雞肋編

張文潛崇寧元年知潁州。表云:“我來自東,每兢兢而就列;炊未及熟,又挈挈而告行。”臣僚上言:“豈有君父之前,輒自稱我?雖數更赦宥,不可追咎,然不可不禁,今後如有犯者,仰御史台即時彈劾。”能改齋漫錄

長安有安氏,家藏唐明王髑髏,作紫金色。其家事之甚謹。因爾家富達,遂為盛族。后其家析居,爭髑髏,斧為數片。張文潛聞之,即語曰:“明皇生死,為姓安人極惱。”合坐大笑。時秦少遊方為賈御史彈不當授館職,文潛戲少游曰:“千餘年前賈生《過秦》,今復爾也。”聞者以為佳謔。

張文潛言嘗問張安道云:“司馬君實直言王介甫不曉事,何如?”安道云:“賢只消去看字說。”文潛曰:“字說也只二三分不合人意處。”安道云:“若然,則足下亦有七八分不解事矣!”文潛大笑。道山清話

張文潛初官通許,喜營妓劉淑女,詞苑叢談作漱奴為作詩曰:“可是相逢意便深,為郎巧笑不須金。門前一尺春風髻,窗外三更夜雨衾。別燕從教燈見淚,夜船惟有月知心。東西芳草渾相似,慾望高樓何處尋?”又云:“未說蝤蠐如素領,固應新月學蛾眉。引成密約因言笑,認得真情是別離。尊酒且傾濃琥珀,淚痕更著舊胭脂。北城月落烏啼夜,便是孤舟腸斷時。”侯鯖錄

張文潛、晁無咎一日閱朝報,見蘇子由自中書舍人除戶部侍郎。無咎意以為平緩,曰:“子由此除不離核。”謂如果之黏核者。文潛遽曰:“豈不勝汝枝頭乾乎!”東北有果如李,每熟不即摘輒槁,土人謂之枝頭乾。石林燕語

張耒知潁州,聞坡卒,出己俸於薦福禪寺修供,以致師尊之哀。乃遭論列,責授房州別駕,黃州安置。清波雜誌

張文潛好食蟹。晚年苦風痹,然嗜蟹如故,至剔其肉,滿貯巨杯而食之。梁溪漫志

張文潛三子,秬、秸、和,皆中進士第。秬、秸在陳死於兵,和為陝西教官,歸葬二兄,復遇盜見殺。文潛遂無後。老學庵筆記

作品風格

由於他自己早年生活窮困,顛沛流離,后又屢遭貶謫,長期任地方卑官,對社會現實體察甚深,因而對勞苦百姓的關心也頗切,如在《勞歌》一詩中對那些“筋骸長彀”、“半衲遮背”的“負重民”以憐憫;在《和晁應之憫農》一詩中對那些“夜為盜賊朝受刑”的“南山壯兒”以同情等等,等等。也正因為其“哀哉天地間,生民常苦辛”(《官粟有感》)的憫農意識,才使他在政治觀點上追隨蘇軾,反對王安石的“變法”,而在實踐中則主張富國強民,改革弊政,以減輕人民負擔,這與司馬光等人純粹的因循守舊乃是有著本質區別的。與此同時,面對遼、夏對北宋的侵凌,他也積極主張開邊禦敵,建立奇功。他的《少年行》、《昭陵六馬》、《聽客話澶淵事》等無不洋溢著一股勃鬱的愛國主義精神,讀來令人感奮不已。