虎丘記

虎丘記

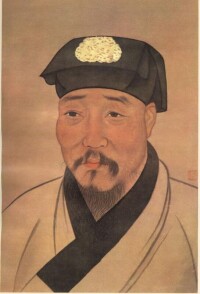

《虎丘記》是明朝文學家袁宏道的遊記散文中的代表作。袁宏道任吳縣令時曾六次遊覽虎丘,兩年後辭官時,又故地重遊寫出《虎丘記》。該文記述了中秋夜蘇州人游虎丘的情景,其中寫得最精彩的是有關唱歌的場面。從開始“唱者千百”到最後“壯士聽而下淚”,層層深入,情景交融,把讀者引入到一個若有所失,但更有所得的境界里。

虎丘 去城可七八里,其山無高岩邃壑,獨以近城故,簫鼓樓船,無日無之。凡月之夜,花之晨,雪之夕,遊人往來,紛錯如織,而中秋為尤勝。

每至是日,傾城闔戶,連臂而至。衣冠士女,下迨蔀屋,莫不靚妝麗服,重茵累席,置酒交衢間,從千人石上至山門,櫛比如鱗。檀板丘積,樽罍雲瀉,遠而望之,如雁落平沙,霞鋪江上,雷輥電霍,無得而狀。

布席 之初,唱者千百,聲若聚蚊,不可辨識。分曹部署,競以歌喉相鬥;雅俗既陳,妍媸 自別。未幾而搖頭頓足者,得數十人而已。已而明月浮空,石光如練,一切瓦釜,寂然停聲,屬而和者,才三四輩。一簫,一寸管,一人緩板而歌,竹肉相發,清聲亮徹,聽者魂銷。比至夜深,月影橫斜,荇藻 凌亂,則簫板亦不復用,一夫登場,四座屏息,音若細發,響徹雲際,每度一字,幾盡一刻,飛鳥為之徘徊,壯士聽而下淚矣。

劍泉 深不可測,飛岩如削。千頃雲 得天池諸山作案,巒壑競秀,最可觴客。但過午則日光射人,不堪久坐耳。文昌閣亦佳,晚樹尤可觀。面北為平遠堂 舊址,空曠無際,僅虞山 一點在望。堂廢已久,余與江進之 謀所以復之,欲祠 韋蘇州、白樂天諸公於其中;而病尋作,余既乞歸,恐進之之興亦闌矣。山川興廢,信有時哉!

吏吳兩載,登虎丘者六。最後與江進之、方子公 同登,遲月生公石 上,歌者聞令來,皆避匿去,余因謂進之曰:“甚矣,烏紗之橫,皂隸之俗哉!他日去官,有不聽曲此石上者,如月!”今余幸得解官稱吳客矣。虎丘之月,不知尚識 余言否耶?

2.下迨(dài)蔀(bù):屋下至小戶人家。迨:及,至。蔀屋:窮苦人家昏暗的屋子。

3.交衢(qú)間:指路邊。

4.雷輥(ɡǔn):雷的轟鳴聲,這裡指車輪滾滾聲。

5.布席:安設筵席。

6.分曹部署:分批安排。曹,成對。

7.妍媸(chī):美和丑。

8.瓦釜:屈原《卜居》:“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。”瓦釜即瓦缶,一種小口大腹的瓦器,也是原始的樂器。這裡比喻低級的音樂。

9.屬(zhǔ)而和(hè)者,才三四輩:隨著唱和的就只有三四群人。

12.劍泉:在虎丘千人石下,相傳為吳王洗劍處,又稱劍池。

13.千頃云:山名,在虎丘山上。另有山有上亭子,名為千頃雲的說法。天池:山名,又名華山,在蘇州闡門外三十里。此句說千頃雲得天池等山作為它的几案。

14.平遠堂:初建干宋代,至元代改建。

15.虞山:位於江蘇常熟市西北。

16.江進之:名盈科,字進之,桃源(今屬湖南)人,萬曆二十年(1592)迸士,時任長洲(與吳縣同治蘇州)知縣。與作者友善。著有《雪濤閣集》。

18.方子公:方文饌,字子公,新安(今安徽黃山市歙縣)人。窮困落拓,由袁中道薦給袁宏道,為袁宏道料理筆札。

19.生公石:虎丘大石名。傳說晉末高僧竺道生,世稱生公,嘗於虎丘山聚石為徒,講《涅柴經》,群石為之點頭。

20.如月:對月發誓。“有如”或“如”,為古人設誓句式。《詩·王風·大車》:“謂予不信,有如嗷日!”《左傳·僖公二十四年》晉公予重耳臨河之誓:“所不與舅氏同心者,有如自水!”宋周密《齊東野語》卷十一錄蜀中妓與情人餞別詞:“若相忘,有如此酒!”皆指眼前一物作誓。

21.識:通“志”,記憶。

虎丘離蘇州城只有七八里,那山上沒有高聳的山岩幽邃的溝谷,只是因為接近蘇州城的緣故,(達官貴人)裝飾豪華、滿載聲歌的遊船,沒有一天沒有的。凡是有月亮的晚上,有花的早晨,有雪的傍晚,遊人來來往往,紛繁錯雜得像織布一樣。中秋時節(這景象)就更加繁盛。

每到這一天,蘇州城家家戶戶傾城而出,肩挨肩,人擠人,接踵而來。無論是官宦人家的男男女女,還是平民百姓,沒有誰不是打扮得漂漂亮亮的。很多人坐在厚厚的坐墊上,把酒放在路邊。從千人石到山門,密密麻麻緊挨著的遊客多如魚鱗。檀木所制的歌板堆積得就像山丘,酒器里盛的酒如雲彩一樣奔瀉不停。遠遠望去,就像無數大雁落在平坦的沙灘上,又像彩霞鋪在江面上。即使用電閃雷鳴也無法形容那熱鬧的場面。

剛擺上酒席時,唱歌的人成百上千,聲音像蚊蟲齊鳴,分不清(唱些什麼)。分部安排好后,都競相以最新流行的歌曲一爭高低,雅樂俗樂都有,唱得好壞也自有分別。過了一會兒,搖頭踏腳按節拍唱歌的人,就只剩數十人了。不久,明月高懸在空中,山石反射著月光,如同白練,所有粗俗之樂,都悄悄停了下來。應邀唱歌的人只有三四個了,他們伴著一隻簫,一隻笛,一人舒緩地敲著歌板歌唱。管樂和人的歌聲一起發出,清幽嘹亮,使聽眾陶醉不已。到了深夜,月影疏疏落落,月下樹影斑駁,這時,連簫和歌板也不用了。一個人登場歌唱,四座的人都屏心靜息地傾聽。他的歌聲細如髮絲,直衝雲霄。每唱一字,差不多要一刻時間。飛鳥彷彿也為這舒緩悠長的歌聲所感動,徘徊不忍飛去,壯士聽到這樣的歌聲,也忍不住要落淚。

劍泉深不可測,飛聳的岩石像刀削的一樣峭立。千頃雲好像是以天池等山作几案,山巒溝壑秀麗無比,這裡最適合饗宴賓客。但中午過後,陽光強烈,(遊客在此)無法久坐。文昌閣(景色)也好,傍晚的樹更好看。它的北面是平遠堂舊址,空曠無際,只有遠處的虞山一點遙遙在望。平遠堂荒廢已久,我和江進之商量修復它,想在這裡建個祠堂,祭祀韋應物、白居易等先賢。但不久我就生病了,我已經請求辭官歸去,恐怕江進之修復平遠堂的興緻也大減了。(可見)山川景物的興盛荒廢,確實是有時運的啊!

我在吳縣做了兩年縣令,曾六次登上虎丘。最後一次是和江進之、方子公同去的。我們坐在生公石上等待月亮出來。唱歌的人聽說縣令來了,都躲開藏了起來。我就對進之說:“官吏的橫暴,差役的庸俗,也太過分了啊!以後我辭官后,一定要在這生公石上聽曲,以月為證。”我幸好解免官職,客居吳地,虎丘的明月,不知道還記得我當年的話嗎?

萬曆二十三年(1595年),袁宏道曾出任吳縣縣令,短短兩年任期期間,熱愛游賞山水的作者六次遊覽蘇州名勝虎丘。因為作者對大自然的無限熱愛嚮往和對官場俗務的厭倦鄙夷,萬曆二十四年,袁解職離吳,因為留戀虎丘勝景,回憶虎丘賞月賽歌的盛大場面以及虎丘各處的秀麗風景。寫下了這篇遊記散文。

散文開篇從“無日無之”到月夜、花晨、雪夕,相對“中秋”來說,同時是鋪墊與烘托。下面“每至是日”一句正緊承上文意脈,指出但凡中秋都是如此,籠括年年中秋而並非實指哪一年中秋。從而又強調了本篇是以“中秋”為焦點來表現“登虎丘者六”的綜合體驗。接著作者從空間角度展開視野,縱橫筆墨。揮灑出一幅中秋時節盛游虎丘的鳥瞰圖。“傾城闔戶,連臂而至”總括盛況。“衣冠士女,下迨舔屋”是上句的具體化。而“靚妝麗服,重茵累席,置酒交衢”也不僅僅是盛況的渲染,從衣飾到遊樂形式都帶有濃郁的吳地民俗氣息。“從千人石上至山門”以下三句具體鋪排總體場面,構成鳥瞰式的縱向空間。三個排比間以誇張性的比喻充實於這一空間內,渲染出一派人密、歌喧、酒酣交雜並出的忘情遊樂的聲勢。“樽彝雲瀉”兼關上文“置酒交衢”。“檀板丘積”遙啟下文“唱者千百”,筆致飛動而意脈密合。行文至此.盛況場面已然畢現。但作者卻嫌不夠,“遠而望之”一句明確視角,稍緩文氣。然後變換手法,由實景入虛景,連下三重形象比喻極盡形容:“如雁落平沙,霞鋪江上,雷輥電霍”。場面之盛,色彩之麗,聲勢之大,震聳視聽,搖動神魄。實際景觀反覆訴諸於感覺鏤刻下的印象實在太強烈、太豐富了,比喻也只能道出有限的側面。故作者仍嫌筆墨貧乏,索性徑以“無得而狀”來否定上面的具體比喻。啟發讀者展開想象去體味。從實到虛,從有限到無限的變化。顯出那遊樂場景的美不勝狀。整整一段多用整飭的四字句,從不同角度用不同手法渲染同一對象。有大賦鋪張揚厲的風致;筆勢則略無滯礙。文氣流注,緊密拍合了場面的聲容氣勢,而作者作為觀照主體的讚美傾羨之意亦挾帶而出。

空間場面的渲染鋪排后,作者將視聽凝聚到最富市井情調和民俗意味的演唱上面。鏡頭由全景式鳥瞰轉向依時問推進的特寫,用墨隨之由疏闊而變換為深細。從“布席之初”到“比至夜深”,四組鏡頭,兩重境界。“唱者千百”同“搖頭頓足”兩者重在以白描手法刻畫演唱的生動場景。“搖頭頓足”不只是頭腳擊應節拍的動作.更活畫出“歌喉相鬥”中獲勝的“數十人”的得意神態。但這種“雅俗”、“妍媸”“不可辨識”的場景顯然不是作者的屬意所在。他所欣賞的是經過自然淘汰篩選,“一切瓦釜,寂然停聲”后的“雅”者“妍”者入景人情的“緩板”慢唱。因此,與上面的場景自描不同,當這兩幅畫面由筆底緩緩流出時。首先是“明月浮空.石光如練”,隨後“月影橫斜,荇藻凌亂”的月色渲染。似乎那月亮也懂得該去鍾情怎樣的對象;其次是從演唱者到演唱方式、狀態、音色等啜茗品醪般的細膩刻畫;最後以對演唱效果、魅力的側面烘托為收煞。兩組鏡頭雖屬作者欣賞的同一境界,但受審美趣味制約的審美感覺,又敏銳地辨析出程度的差別。既然“一夫登場.四座屏息”是整個自然篩選的最後結果,那便以連“簫板亦不復用”從而有別於“三四輩”者的“緩板而歌”來突出主體。“竹肉相發.清聲亮徹”的演唱效果固然令“聽者魂銷”,而“音若細發.響徹雲際”則直欲與明月對話,再加上“每度一字,幾盡一刻”的技法描摹所構成的景、聲、態統一和諧的魅力,竟使”飛鳥為之徘徊.壯士聽而下淚矣”。這後者是作者最為神馳的,所以寫起來才如此的細微人妙。這一大段是全文記寫的主體部分。作者用“布席之初”、“未幾”、“已而”、“比至”幾個標明時問推移的詞聯帶出一幅幅場景畫面,整個過程既有鮮明的層次感,又自然流走。場面由喧雜而導向幽靜,境界由單一唱的描述,過渡到聲、色、景、情的渾融一體。

“吏吳兩載,登虎丘者六”,總述自己與虎丘的關係。作者特別提到最後一次與江、方同登,在生公石上待月的情況,這是為了引出後面的話,而且前面也已申足中秋月夜,所以也只點到即止,不展開描述。“遲月生公石上”,不但等待玩賞虎丘月夜,而且是要“聽曲此石上”,品味市民們在月光籠罩下不分賢愚、無論貴賤的歌吹遊樂。但“歌者聞令來,皆避匿去”,官身與民眾的隔膜使他發出無限感喟:“甚矣,烏紗之橫.皂隸之俗哉!”“吏吳兩載”,對官場的厭煩與棄官的打算是早就萌生了的。感性與理性的矛盾在這次登虎丘的遭遇中進一步被強化,加深了他內心的痛苦,自然也就堅定了原本就有的棄官決心。因而,作者才會發出“他日去官。有不聽曲此石上者,如月”的誓詞,才有“解官稱吳客”的欣幸。

將六次虎丘之行融匯一處,選取最為精髓的片段進行記述,達到詳略得當的效果,這是文章的妙處所在。敘述方式上,作者匠心獨運,採用鋪排、裁剪、比喻等手法,圍繞虎丘之景、虎丘之人以及遊樂之事進行多角度、多方面描寫,構成一幅完整的情境,結尾則畫龍點睛,通過自己先後以官員和平民身份遊歷虎丘的不同心境,表述內心情志,賦予文章以諷喻的色彩。文章通篇寫山水少,寫游況多,均發軔於作者的審美感受;文勢時有騰挪,意象或作變化,一路寫來,均有作者感受的隱隱跳躍。感受深者,則用墨如注;感受淺者,則微微點染,不受自然山水散文通常受客體對象規範的傳統筆法,顯示出審美感受作為觀照萬物的“性靈”特徵。作者對世俗情趣的郊遊濃墨潑灑,主體感受的往返流轉,筆觸章法的任情而為,審美客體、審美主體、審美傳達這三者都帶有明代山水遊記文典型的時代審美特徵。

明代文學家陸雲龍《翠娛閣評選皇明小品十六家》:“虎丘之勝,已盡於筆墨端矣,觀繪事不如讀此之靈活。”

徐州師範大學教授張建傑《每天讀一點古詩文》:“這篇散文,字字皆抒寫真情實感,不經意間繪就一幅風俗畫。”

袁宏道