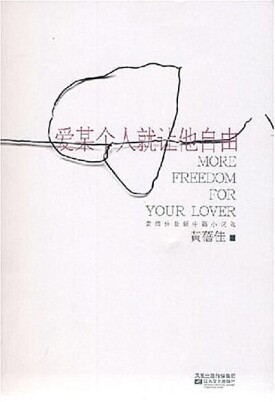

愛某個人就讓他自由

江蘇文藝出版社出版的圖書

《愛某個人就讓他自由》中包含了《愛某個人就讓他自由》、《愛情是脆弱的》、《玫瑰灰的毛衣》、《夢逍遙》、《眼球的雨刮器》、《枕上的花朵》6部中篇小說,描述了六種不同的婚姻和愛情的模式。六個故事,既是六種勾勒,也是六種概括,在其中,你或許能找到昨天自己愛的影子!也或許預見了明天自己愛的結局。

愛和婚姻、兩個亘古的話題,不是是非曲直的判斷題,而是變化多端的思考題。沒有一個確定答案,卻無有無數種發散可能。黃蓓佳以其獨有的女性敏感視角,從女性的體驗出發,把兩性的鬥爭與包容、婚姻的承載與顛覆、愛的激情與妥協……等現代人的愛情遭遇和婚內相處刻畫得入木三分,的確是一部可讀性時代感兼具的優秀中篇小說集。

愛某個人就讓他自由

愛情是脆弱的

玫瑰灰的毛衣

夢逍遙

眼球的雨刮器

枕上的花朵

愛某個人就讓他自由

星期天,木子到我家裡來打秋風。他單身一人,總是輪番著對朋友們搞突然襲擊,不請自到。他跨進我的家門之後,就像鬼子進村一樣,神經緊繃,面色冷峻,一聲不響地往樓梯上跑,徑直闖入閣樓上我的畫室,把我近期完成和未完成的畫作一幅幅翻開來,仔仔細細看,掏著耳朵,挖著鼻孔,挪前退後地看。看完之後,他鬆一口氣,嘴巴一咧,自己對自己笑起來。我的畫作還是那個水平,沒什麼創新,也沒什麼突破,位置介於畫匠和畫家之間,勉強能賣幾個小錢。他放心了。

木子是個鬼頭鬼腦的小個子男人,心眼兒也小,自己在事業上一籌莫展,就總是擔心朋友們一夜成名,把他一個人孤零零地拋在原地。

他的擔憂實在有些多餘。吃藝術飯的人,三十歲之前還沒有折騰出什麼動靜,以後的日子,縱有出息也不會太大。像法國畫家亨利·盧梭那樣,五十歲從海關退休才獻身藝術,而後在主流之外獨樹一幟,成為大師,恐怕是藝術史上少之又少的特例。我今年已經四十歲了,成名成家的好夢早就止息不做,有一門手藝能夠令我月月小有進賬,全家衣食無憂,我已經心滿意足。

木子從樓梯上輕輕鬆鬆下來,到廚房監督我做飯。他對飯菜的精美程度要求不高,一般情況下,油水足一點就行。也難怪他,平常一日三餐總用微波爐食品打發日子,嘴巴里肯定寡淡至極,對大魚大肉的迫切嚮往是可想而知的事情。

他叉開雙腿,反身騎坐在一張靠背椅上,下巴墊著椅背,笑嘻嘻地盯著我看,把我心裡看得發毛。

“有毛病啊!”我把菜刀重重地剁在砧板上,指責他。

他說:“我沒有毛病。我要是出毛病,那就是有了情況,你該為我慶賀。”

“那你什麼意思?你不正常。”

他“嗤”地笑出來:“是馬宏。”

我說:“馬宏?”

他點頭,非常肯定:“馬宏。”他又說:“馬宏這個傢伙啊!”

我愣愣地張開嘴,一時間都忘了砧板上還擱著一塊等待切割的肉。用不著木子再說,我已經明白了大概是怎麼回事。馬宏一定又被哪個女人粘上了,他有了新的愛情。不管他願意還是不願意,愛情漫溢的最後結果,他將要再一次步入婚姻殿堂。

“誰?不會又是一個待業女青年吧?”我問木子。

“不,人家在外事單位工作,正經八百的法語翻譯。”木子語調怪怪的,顯而易見地帶著一種嫉妒和酸澀。

我又一次驚訝:“學法語的?”

“是啊。”木子說,“不是因為法語,他們之間還接不上碴。”

我在心裡長嘆了一聲。可憐的馬宏啊,哪怕他跟一百個女人纏綿交歡,愛了再恨了,結婚而後離婚,他心裡始終橫亘著居真理的影子——去法國讀書,在法國定居,漂亮的、現代的、思想自由的居真理。他是一個生活在夢裡的人,他的身子在現實的世界里隨波逐流,好脾氣地把迎向他的女人一一地接納過去,撫慰和安置她們,不讓任何一個人失望而去。他的靈魂卻站在高高的雲端,凝視居真理的身影,想她,愛她,渴望著有一天能夠跟她終成眷屬。他們一次次地相會,見面卻又分手,完全是馬宏個人的悲劇,性格的悲劇。

八十年代中期,馬宏是市裡一家歷史最悠久的影劇院的職工,專門從事影院大門外電影海報的製作。木子剛從師範美術系畢業,教中學美術。我在出版社畫封面插圖。我們三個人分住在三家單位的集體宿舍里,在一次畫展上偶爾相識,成為朋友。馬宏的女友居真理那時候大學在讀,學的是法語,高高的個子,有兩條小馬駒一樣健壯漂亮的長腿,腦後束成一把的長發也總是像馬尾巴一樣快活地掃來掃去,把我們看得眼睛發直。馬宏很為他的女友驕傲,他常常坐在城中廣場的石凳上,眯起眼睛看身邊來來往往的年輕女孩,而後挺直了腰板,不容置疑地向我們宣布:“走遍全城,你們找不出第二個像居真理這樣的,絕不可能!”

這話我們同意。好女孩子可遇而不可求。我們很羨慕馬宏的手段和運氣。但是公平地說,馬宏自己並不比居真理遜色。馬宏那時候已經是本市美術界小有名氣的人物,一顆冉冉上升的新星,年輕輕的就加入了中國美術家協會,接下來有望成為新一屆市美協的理事。他體型頎長,衣著整潔,常年跟顏料打交道的那雙手總是洗得乾乾淨淨,手指修長柔韌,顯得敏感而又多情。他的髮式不像大多數年輕畫家們那麼誇張,長短修剪得恰到好處,發梢微微有一點自然捲曲,仰天或低頭的時候,柔軟滑順的頭髮會跟著他的動作無聲流動,時而披散時而聚攏,黑色細沙從指間簌簌瀉下那樣的感覺。最出奇的是他的眼睛,羊羔一樣漂亮和溫順,眼中總含著笑意,溫潤和略帶羞澀的笑,瞳仁的顏色還特別淺,眼皮四周是一圈油潤的光暈,這就使他的目光特別溫暖而朦朧,帶著冬夜爐火的誘惑,會把女孩子的身心看得發軟,融化,戰慄,甚至迷亂。

馬宏自己並不清楚他目光的殺傷力,那時候他只對居真理忠誠,對別的女孩子,無論是妖嬈的,嬌媚的,還是清純的,似乎都沒有太多興趣。這使得我和木子嫉妒得咬牙。我們一直都渴望得到哪怕只有他十分之一的體貌上的優勢,這樣就不至於讓我們在對女孩子的進攻中屢戰屢敗。

認識我們不久,馬宏遭到了他人生中的第一次打擊。

那一年,省外文書店在新落成的營業大樓里舉辦了一次規模甚大的國際圖書展。無論從展覽的內容還是形式來看,那一次的活動都是盛況空前的,是令我們這些沒有機會出國見世面的小人物大開眼界的。

我們三個人結伴去看過一次。而後馬宏陪居真理去看過一次。最後一次馬宏是一個人去的。馬宏在一本圖文並茂、裝幀精美的法文圖書前徘徊良久。那本書的題目是《Le Souterrain de Paris 》,翻譯成中文,應該是《巴黎的地下世界》。前一天居真理跟他一塊兒翻看這本書的時候,對他講過這本書的大致內容:在巴黎的城市街道下面三十米的深處,還有另外一個被禁止通行的地下城,面積七百多公頃,縱橫延伸近三百公里。過去的幾百年間,這個神秘的地下世界里吸引了眾多的走私犯、密謀革命者以及年輕的洞穴愛好者、酷愛獵奇的先鋒藝術家。每年都有成千上萬來自世界各地的人秘密潛入進去,或者企圖在非同尋常的世界里從事藝術創作,或是為了享受那裡寂靜的氛圍,甚至為了舉行某種神秘的儀式。這本書里寫的就是巴黎地下的故事。書中大量的圖片,拍的也是這個幽秘神奇的地下世界。

馬宏徘徊在法文版圖書展銷櫃檯前的時候,心裡有了一個激動人心的念頭:他要得到這本漂亮得像聖誕禮物一樣的書,為居真理。他認為學法語的居真理會渴望擁有這樣的一本法文原版書。

馬宏指著書問書展的工作人員:“它賣嗎?”

工作人員不屑地瞥了馬宏一眼。馬宏穿一條皺巴巴的卡其布褲子,手織的腈綸線毛衣,鞋跟磨損得半邊高半邊低的豬皮船鞋。工作人員從牙縫裡擠出一個字:“賣。”但是他接著又說:“你不會買。”

“你怎麼知道?”馬宏好脾氣地問。

“太貴。”

“有多貴?”

“四百法郎。”

“……”馬宏不說話了。畫海報的馬宏別說四百法郎,就是四個法郎都拿不出來。他連常見的美金都沒有摸過,法郎對於他來說該是一個多麼遙遠的東西。

但是馬宏沒有死心。他一心一意要得到那本書,其念頭強烈得近似魔狂。趁展台工作人員轉身去招呼另外一個顧客的當兒,他居然鬼使神差地抓起書來,迅速地塞進毛衣胸前,兩隻手交叉抱在胸口,面色緊張地往展廳大門處突圍。

他不知道國外圖書那時候都用上了條形碼,購買之後要進行消磁。他走到門口,一隻腳剛剛邁出門邊,報警器嘀嘀地響了,他被展廳里的保安撲上去逮個正著。

在派出所拘留他的那段孤苦無助的日子裡,他嘗試著給他認為靠得住的所有朋友們打電話,尋求大家的幫助。結果去探望他的人只有我和木子。我給他帶去一隻燒雞。木子帶給他一套換洗衣服。木子的衣服他穿著太小,上衣緊繃繃綁在身上,褲子可憐巴巴地吊在腳踝處,這使他看上去更加落拓和悲慘。我給他帶去燒雞的同時,還帶去了一個報社的記者朋友。我的用意十分拙劣:想借報社的勢頭嚇唬一下派出所民警。我當著那些監督我們會見的民警的面,故意粗聲大氣地問他:“你有沒有受到什麼不公平待遇?”我看見他一邊的臉頰腫了,眼眶處有一塊青紫,嘴唇還留著血痕。我這麼問的意思,是要他自己當記者的面痛訴其不人道的遭遇,讓一旁聆聽的民警們自慚形穢。可是他不敢說。他用眼角的餘光瞥著旁邊穿制服的民警,一再地強調,他在拘留室過得很好,人們對他都很客氣,彼此之間相敬如賓。他反反覆復提醒我的是,千萬別把這件事告訴居真理,一點點口風都不能透出去。一個戴眼鏡的民警同志聽了之後問他:“誰是居真理?女朋友吧?”他又冷笑說:“要得人不知,除非己莫為。”馬宏就悔過似的低下頭,面紅耳赤。

馬宏出門之後,被頭頂燦爛的陽光照耀得無比幸福,他一手抓住我,一手抓住木子,感激涕零地說:“從此以後,我只有你們這兩個朋友,我們是同甘苦共患難的兄弟。”

居真理很快知道了這段喜劇式的偷書故事。居真理知道之後非但沒有疏遠馬宏,反而對他更加迷戀。她告訴我們說,馬宏是為她的需要而犯罪的,世界上有多少男人肯為他們心愛的女人做出為人不恥的事情?她還說,如果有第二個肯為她偷書的男人,她也一定會毫不猶豫地愛上他,她把自己的身子一劈兩半,一半給他,一半給馬宏。

居真理這麼說的時候,我看到了木子在旁邊偷偷摩拳擦掌的樣子,好像他已經決定了也去為居真理偷上一本書,他要靠這本偷來的書得到居真理的半個身子。可是我知道,木子不是馬宏,他沒有這種奇思異想的浪漫,更沒有這樣孤注一擲的瘋狂,所以他是得不到居真理的。

很久以後,我們三個人又一次說起這件事情的時候,馬宏坦白道,其實他偷書的動機不完全是為居真理,他自己也對書中的內容十分好奇。他看見圖片上拍攝出來的巴黎地下世界石壁上的塗鴉,那些流浪者和先鋒藝術家們寫上去、畫上去、噴塗上去的五彩繽紛的文字,心裡有非常強烈的願望,想弄明白那些文字的內容是什麼,那些人出於什麼樣的動機和心理,想要面對這片幽冥之境表達出什麼樣的奇特心聲。他對我們描繪出一幅溫馨至極的情景:他和居真理雙雙脫光了衣服,躺在床上,他的光裸的胸口上豎著這本精裝豪華的法文版圖書,每翻到一幅圖片,居真理就用她細長的手指點著圖片中橫七豎八的文字,一句句地讀出來,半猜半蒙地讀出來。然後他們為那些文字的荒唐和混亂而大笑。居真理會笑得把頭埋進他的肩窩,抽筋樣地喘不過氣。

那樣並肩讀書的一幕該是多麼有趣!

不管怎麼說,經歷過這樣一件令人尷尬的事情之後,我們不約而同地明白了一個真理:人在世界上必須有尊嚴地活著。怎麼樣才能獲得尊嚴?一是有錢,二是有名。有錢,多貴的東西都可以不眨眼皮地買下,小至一本《巴黎的地下世界》,大至羅浮宮的藏畫。不光在中國的書展和畫展上買,還可以親自出國,僱人出國,到巴黎去買,買得痛快淋漓,盡興而返;有名,那就更加簡單。名氣雖然不如錢來得直接,但是在需要一本書的時候,只要稍稍地張一張口,暗示一下,自然會有人替你買下,恭恭敬敬送到你的手上。起碼在誤入警局之後,人們會客客氣氣地請你說明情況,絕不至於上來就是一頓老拳,打得你鼻青眼腫。

就我們這樣的三個人來說,錢和名如何才能得到?靠家庭無望,靠天上掉餡餅是夢想,只有老老實實奮鬥,面壁十年,終成正果。

其時我們的生存環境都不盡如意,我們住的都是單位宿舍,一個十五平米的房間起碼塞著三四個單身小夥子,不說是隨意作畫,連看書都受著燈光和時間的制約。這樣,我們決定共同出資,到城鄉結合部租農民的房子住。我們必須給自己創造出施展拳腳、大幹一場的自由天地。

八十年代的城市建設遠不如今天這樣完美和輝煌,我們租下的那個農民小樓坐落在一片開著金黃色油菜花的莊稼地中間。農民蓋它本來是自用,好歹改善一下家居條件,聽到我們報出來的還算豐厚的租金,農民就動心了,生活暫時不作改善,先收上幾年租金再說。

農家的小樓,簡陋是肯定的,四壁水泥牆之外,我們住進去的幾乎就是一個空殼子房間。好在我們也不是什麼講究生活的貴人雅士,我們自己動手,把樓下隔成三間住室,樓上隔成三間畫室,每人都攤得上“一樓一底”,可以算得上奢侈。農民為了掙他的租金,對我們簡直就是言聽計從,讓他在樓頂開個天窗,他二話不說拿鋤頭捅個窟窿;讓他打掉牆壁安上半面牆的透光玻璃,他立刻叫來兄弟子侄,叮里咣啷動手砸牆。當然我們決不是無理取鬧,我們反覆跟農民解釋,明亮的自然光線對畫家是多麼重要。農民兩眼茫然,並不能懂,但是一臉肅穆的面容表明了他對我們三位藝術家是多麼的崇敬。

為鼓舞士氣,我們為自己封了一個爵號:畫壇三劍客。我們還抄錄了1917年在巴黎誕生的“達達運動”的一段宣言,貼在我們餐室的牆上:達達就是我們的強力所在,正是這一強力將德國嬰兒的頭顱挑在刺刀尖上;達達就是既無拖鞋也無類似東西的藝術……我們十分清楚我們的頭腦將要成為柔軟的靠墊,我們反對教條主義,同樣也反對官僚階層,我們唾棄人道說教。我們沒有自由,所以我們堅信沒有紀律管束、沒有道德教唆的自由是十分必要。達達主義仍然局限於歐洲弱者的範圍之內。雖然它現在十分弱小,但我們希望從現在起讓藝術的動物園被裝點得五彩繽紛。咚咚鏘!嘿啵哈啵!嘿啵哈啵!萬事俱備,現在我們要拚命地作畫,狂熱地作畫,畫出我們嶄新的人生和光輝燦爛的前程,畫出馬宏和居真理的幸福,我和木子以及我們未來女朋友的幸福。

我們三個人當中,無論從年齡還是畫壇的地位來說,馬宏都是老大。馬宏已經是中國美協會員,作品參加過畫展,上過雜誌的封二和封三,甚至還賣出過錢,說明這世界上已經有相當數量的人在肯定和欣賞他了。相比之下,木子的色彩感總是欠缺,畫面上經常是烏糟糟的,說不出來的一種混亂,他懷疑自己的眼睛是不是有什麼問題,不能說色盲吧,色差,有沒有這種說法呢?他經常長吁短嘆,對自己的前景不十分看好。當然他後來還是摸索出了一種畫風,能夠把他那些混亂的色彩恰到好處地包容進去,成為另外一種和諧。這是后話了。

我呢,因為本職工作是出版社的書籍裝幀,基本上是個雜家,什麼都能夠學上兩手,什麼都學不出精髓。好在我這個人本性平和,是個隨遇而安的人,我不著急,慢慢畫,時間長了,也有了自己的一些市場。實際上,在我們出版系統內部,我的作品和成就還是能夠讓眾多的編輯和作者趨之若鶩的,點名找我設計封面和插圖的人如此之多,需要排隊等候,一定程度上緩解了馬宏作品對我的壓力。

我繞了一個圈子,把我們三個人的情況作了一個大概介紹,最終還是要回到馬宏身上,我還想對他作一些進一步的說明。

我一向認為馬宏是個有實力的畫家。如果他願意,他可以比現在更加輕鬆地出名,比如把色彩弄得更熱烈一些,把筆觸弄得更狂野一些,往當下各種各樣的“主義”和“流派”上靠攏得更近一些。不管他內心對這一切是否苟同,現實當中這就是出名的捷徑,你只有被人們歸納入某一個“主義”或者“流派”,人們對你的作品才能夠有話可說,你也才能輕而易舉地跟著這些潮流一榮俱榮。

……