王錦輝

香港金城營造集團主席

王錦輝,史上最牛助學老人,1922年生於廣東東莞,香港金城營造集團主席,香港房地產“大腕”,東莞首批榮譽市民、南粵慈善之星、中國青少年發展基金會“愛心大使”稱號,榮獲香港浸會大學首屆榮譽大學院士銜和香港特別行政區銅紫荊勳章。1957年闖蕩香港,1963年建立建築公司,1985年投身慈善公益,在東莞捐助了東莞理工學院等。信奉“有愛就有快樂”的人生格言。1998年在廣東連州高山鎮捐建第一所金城希望小學。自此希望小學陸續在廣東、西藏、廣西、湖南、貴州、新疆、河南、陝西等多個省、自治區落地,至今已建成115所,捐學近1億。

王錦輝,廣府東莞人,“莞邑之光”,香港金城營造集團有限公司董事長、王錦輝慈善教育基金會主席、香港東莞同鄉總會永遠榮譽會長、世界東安懇親大會主席、東莞慈善家、香港東莞石排同鄉會永遠榮譽會長、“南粵慈善之星”、中國青少年發展基金會授予“愛心大使”稱號,榮獲香港浸會大學首屆榮譽大學院士銜和香港特別行政區銅紫荊勳章、2009年南方華人慈善盛典“慈善人物”、南雄市政協常委、珠璣巷後裔聯誼會創會領導人、名譽會長、韶關市榮譽市民、2009年南雄市授予“慈善之星”稱號、2012年獲“莞工突出貢獻獎”。

“輝叔身上有著非常深的東莞人的烙印,他非常樸實、低調,做了好事也不求回報,而這些精神也都是東莞人所具有的東西,是物質文明與精神文明高度統一。”曾蔭權賀詞:“育才建國,陶鑄群英”;董建華賀詞:“功宏化育”;高祀仁賀詞:“金城精神、愛心使者”,曾憲梓賀詞:“教育為本、功在千秋”;梁振英賀詞:“培才?教、仁風廣被”;彭清華賀詞:“慷慨助學、功德無量”;黎桂康賀詞:“勉學重教、培育英才”;鄭耀棠賀詞:“作育良材、利國為民”;葉澍堃賀詞:“弘揚教育、積善流芳”;林瑞麟賀詞:“與學育才”;吳清輝賀詞:“樹人大業、惠澤流芳”;劉遵義賀詞:“為國育才”;徐立之賀詞:“作育功宏”;陳甘美華賀詞:“慈善為懷、與學培賢”。

王錦輝

1985年,62歲的王錦輝便退居“二線”,時光荏苒,王錦輝卸下“金城營造”的重擔,把“金城帝國”的故事留給後人續寫,將公司業務交由兒子王國強打理。積極在香港投身社區服務,在香港和國內義務參與多項公職,全身心開展慈善公益事業。先後捐款2000萬港元,資助香港浸會大學多個項目,包括位於沙田石門的“香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學”。

大愛無疆,在慈善領域裡,王錦輝又開始鑄造另一個感天動地的傳奇——萬里迢迢助學路,風雨無阻赤子情。

“羈馬戀舊林,池魚思故淵。”輝叔對於養育自己的家鄉東莞更是魂牽夢繞,始終不忘家鄉的建設,總是大揮手筆資助家鄉建設。不但自己為家鄉建設傾盡全力,且大力宣傳,為家鄉的招商引資做出努力。他除在香港積極支助外,也是第一批回東莞故鄉投資開發的港商之一。

他對家鄉的資助從以下幾項可見一斑:1995年捐資20萬為石排圖書館購書;1999年為石排醫院捐資50萬,以添置完善醫院設備之用;2001年8月,捐資1000萬元建石排新醫院;他還設立王錦輝獎學基金會,計劃用100萬元獎勵石排學子,促進石排教育的發展。輝叔的善舉成為東莞人精神的具體體現……

20多年來全身心投入國內慈善公益事業,尤其是專門成立了“王錦輝慈善教育基金會”,實施“貧困地區百所希望小學捐助計劃”、“清貧學生助學金計劃”等,推動祖國貧困地區、偏遠山區的慈善教育事業。至今,王錦輝捐建的希望學校達到113所,遍布廣東、內蒙古、河北、河南、陝西、湖南、廣西、山西、甘肅、江西、新疆、安徵、西藏、湖北、貴州、山東、黑龍江、青海、海南等19個省市自治區、45個地級市(地區、自治州)、69個縣(鄉鎮)和香港地區,直接捐助貧困學生達400多人次,捐資助學金額達到8000多萬人民幣。網友puyou009在天涯雜談發了一篇帖子——《史上“最牛”的助學老人:年近90,助學114家,行程50萬公里,可繞地球超12圈》。他先後被授予廣東省東莞市榮譽市民、廣東省連州市榮譽市民、山東省萊蕪市榮譽市民、內蒙古自治區額爾古納市榮譽市民、吉林省柳河縣榮譽市民、河南省信陽市新縣卡房鄉榮譽村民、河北省易縣榮譽縣民、中國青少年發展基金會“愛心使者”、“海納百川、厚德務實”東莞城市精神傑出人物、“南粵慈善之星”等20多項榮譽稱號。

“人要行正道,守得窮,貪來的錢,給我再多我也覺得不舒服。”

“錢,生不帶來死不帶走,留著又有何用?只有用來資助社會、反哺社會才心安理得。”

“我不大願意做錦上添花的事,卻樂意雪中送炭。只要有需要,只要我能滿足,我肯定不遺餘力。” “人必須來源於社會,奉獻於社會。對於國計民生無益的事再多的錢也不做,我只有多做些公益事業心裡才舒服。”

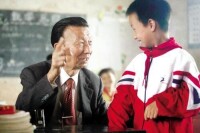

“面對面了解別人的困難,滿足孩子們的需要,這份快樂可是花錢買不來的。”

他堅信激情永在,才能成就夢想。作為一個時代的商界巨子,夢想與激情造就了他今天的事業。這種蘊於內而發於外的信念,時時刻刻滋養著他,推動著他向前奮進。

1998年12月,一次偶然的機會訪問粵北連州高山鎮斜塝山村,望著眼前破敗不堪的校舍和教學設施,望著純真可愛的山裡娃沒地方讀書,王錦輝老人落淚了,當場便捐資30萬元用以重建校舍,並先後4次行走數小時的山路到斜塝山村察看學校修建。斜塝山村的助學徹底地點燃了王錦輝的“希望之夢”,當時76歲的王錦輝老人開始在國內貧困地區、偏遠山區更大規模捐資助學,一座座寬敞明亮的希望學校拔地而起,一個個孩子走進來了,一個個孩子走出去了,一個個希望也就從這裡放飛……

更難能可貴的是,王錦輝不顧年事已高,千里迢迢躬身前往每一間貧困地區、偏遠山區希望學校主持奠基儀式、驗收工程質量、參加落成開幕、探訪貧困村鎮孩子等。目前,捐建的113所希望學校,除了因年紀大,西藏捐建的希望小學無法前往之外,王錦輝老人每所學校至少跑兩次,不辭勞苦、跋山涉水行走在鄉野山路間。2003年4月,王錦輝一行從湖南汨羅縣主持一所希望小學奠基儀式回程途中,一輛兩噸半的東風貨車突然失控,撞上王錦輝乘坐的小轎車,小車嚴重變形,王錦輝老人鎖骨骨裂,耳朵被割傷,然而,面對旅途勞頓甚至生命危險,這位老人從未停步。當地的村民都說,王錦輝老人是在捐“心”,他把感情都給了貧困偏遠山區的孩子們。

王錦輝老人的善心善舉,影響、帶動、輻射著家人、朋友和社會各界人士,形成了一個以王錦輝老人為中心的“助學愛心團隊”,形成了一批又一批的“愛心使者”。王錦輝的太太每次都陪同王錦輝老人前往貧困偏遠山區的希望學校,王錦輝的兒子王國強全力支持父親開展慈善公益事宜,王錦輝的孫子王紹基在婚禮上發動賓客向“5·12汶川大地震”災區捐款,併當場將籌得的580多萬禮金悉數捐出地震災區。基金會總幹事周金生,全面結束自己經營的企業,義務參與基金會管理工作,親力親為走訪每一間希望學校至少4次,開展校址考察、中期勘查質量等。國內、香港的教育工作者、各界專業人士,多年來也大力支持王錦輝助學幫困工作,義務參與項目評估、勘查質量等。

王錦輝老人平時生活很節儉,一套西裝穿了三十多年,腳下的皮鞋穿了七八年,但是對於捐資助學,他毫不猶豫,一擲萬金。王錦輝家裡掛著一張大大的中國地圖,密密麻麻插滿紅色的三角小旗,那是他捐建的113所希望學校所在之處,地圖的旁邊則掛滿了各地送來的錦旗。一疊疊孩子們寄來的書信和賀卡,深深地寄託著孩子們對王錦輝老人的敬意和祝福,對於每一封孩子們寄來的書信和賀卡,王錦輝夫妻每次都要親自拆開,認真翻閱。目前,王錦輝老人捐助的孩子們有不少已經考入了北京大學、清華大學以及其他高等學府,這是王錦輝老人最感到自豪的。

王錦輝老人“親手創辦100所希望小學”的心愿已經提前報捷,但他卻堅持助學幫困不停步,正如他樸實的話語中所表達的:“我很希望能在行有餘力的時候,儘力支持國家的教育事業,讓兒童不會因家境貧困而失學,使他們將來為國家和社會多出一分力”。

王錦輝老人除重點選擇助學外,在其它各方面慈善公益事業也不遺餘力,包括2006年給廣東韶關受洪澇災害嚴重的8條村309戶“全倒戶”每戶資助一萬元重建家園、2001年無條件一次性捐助1000萬元人民幣和發動海內外的親朋好友資助家鄉石排醫院建設、捐資300多萬元資助家鄉學校建設等。

王錦輝老人“十年捐建114所學校”的慈善宏願,已經功德圓滿。然而老人大愛無疆,善心不已,他依然播撒著愛的希望……

上世紀30年代,正逢戰亂。因家境貧寒,王錦輝念了四年書便輟學了。後來到廣州謀生,擔過“貨郎擔”,開過雜貨店,挨村挨戶收購過土特產,但不管怎樣努力,生活依舊窮困潦倒。1957年,一貧如洗的王錦輝,兜里揣著20塊錢孤身前往香港闖天下。那時的香港勞力過剩,打小工非常辛苦賺得卻極少。人屆中年、沒有學歷、人生地疏,初到香港的王錦輝背著“三座大山”,日晒雨淋如苦行僧般“搏命”。因為人生地疏,他只得到建築工地打小工,歷盡艱辛。但王錦輝先生“志存高遠”,他忙裡偷閒跟那些老師傅學習有關建築工程方面的知識和技能,為以後的事業打下了堅實的基礎。

1963年,王錦輝洞察香港工程市場,組建了自己的公司——金城營造有限公司,主要經營土木、建築、壕坑和電力架設。他終於在香港有了自己的公司,他特意在曾祖父和祖父的名字里各取一字,為公司取名金城。王錦輝先生親力親為,迎難而上,在逆境中闖出了一條生路。

金城營造組建以來第一單工程是新界的大尾篤電站。由於造價低,工期緊,加上當時天氣極度惡劣,狂風呼嘯,工程一直沒人敢接,王錦輝先生卻認為這是一個難得的機會。

為了使工程能如期保質地完成,他真的搏了命。白天,烈日當空,他和工人們揮汗如雨。渴了,灌口自來水。累了,坐在地上稍停頓一下,擦把汗繼續干;晚上蚊叮蟲咬,鋪張席子將就一夜……那是一種怎樣的艱辛呢,現在輝叔一想起來,只是淡淡的一笑。

歷盡千辛萬苦,工程終於如期完成了,並且無論是施工質量還是施工速度都達到了合同要求,質檢人員在對他的評價表上寫上一個大大的“優”字。“成功了,憑著努力與汗水成功了。”他當時激動得流下了熱淚。

“人要行正道,守得窮,貪來的錢,給我再多我也覺得不舒服!”就是憑著一股拼勁與一顆赤誠的心,他贏得了客戶的信賴。一時間客戶紛至沓來:滙豐銀行的提款機安裝、海洋公園的電氣安裝、迪斯尼樂園、香港大遊樂場,還有不少的學校電氣設備等等,大大小小的工程不斷,業務一直擴展到整個東南亞。王錦輝靠自己的勤奮和真誠,成為香港房產界叱吒風雲的人物。獲得成功的輝叔並沒有忘記自己曾經的貧窮,他開始在內心有了一個夢想。

1985年,王錦輝把公司交給兒子王國強打理,而自己則退居“二線”,積極在香港投身社區服務,在香港和國內義務參與多項公職,全身心開展慈善公益事業。王錦輝除了長期關心支持香港童軍運動外,對香港的教育事業也非常熱心,長期以來出任東莞同鄉會學校的校董及校監職位。2000年,當王錦輝聽說香港浸會大學欲興建附屬中、小學支持教育改革“一條龍”計劃時,主動託人多次與浸會大學的高層聯繫,表示願意無條件捐款港幣1000萬元贊助香港浸會大學與建附屬中、小學。2001年8月在校內行隆重儀式,就有關王錦輝捐贈一事簽署有關協議。2003年初學校選址遷往沙田石門,建費增加,王錦輝再增加捐款港幣300萬,以保證香港浸會大學的良好發展。

王錦輝歷遍艱辛所深切感受到“少年有書不能讀”、“吃過上不了學堂的虧”,興學重教的信念和追求深深紮根於心中,從他在多間“希望學校”竣工典禮上的講話中就能體會到這點。“同學們,我是王錦輝,飽嘗了沒有知識的苦煩,但我不希望你們再象我一樣,只有讀書才能改變自己,只有知識才能改變家鄉窮貌,將荒塘變成‘甜塘’……”

王錦輝性格豪爽,樂善好施,眾人親切稱他為“輝叔”,老人欣然笑納。問輝叔為何鍾愛捐學?輝叔笑著回答,“以前不讀書,勤快一點就可以找到事做,老闆問你‘每頓吃多少碗飯?’你說‘八碗’,老闆肯定請你。現在年代不同了,老闆不會問你吃多少碗飯,只會問你有沒有文憑。沒讀過書就代表未來沒有希望啊。”“數十年前,我從東莞來到香港之前,曾領略了貧困地區兒童因家庭貧困而失去學習機會的苦楚。現經營生意比較成功,積蓄了一點資金,加上兒孫都積極支持,便決定在自己的有生之年,將不多的資金貢獻給社會。盡量以自己的能力為內地貧困地區兒童創造更多學習的機會,為國家培育更多的優秀人才”。

輝叔太太表示,山區的孩子和學校是輝叔的最愛,每每說起總是眉飛色舞。輝叔的兒子王國強理解並大力支持父親:“反正錢是帶不走的,最好多做一點善事,健康的時候,做多點善事,自己開心一些。每次,每間學校多了幾百個孫子,很開心。我們非常支持他去做。”

1997年香港回歸之前,不少港人對香港回歸的前景產生懷疑,紛紛忙著移民。當時有人勸輝叔離開香港,移民國外,輝叔卻鄭重的回答:“我是中國人,一定不會移民。”輝叔常告誡親朋好友說:“移民是絕對錯誤的。因為由解放到現在,我都很清楚,絕對沒有問題的,香港收回是自己的,不是殖民地,沒有理由自己的兒子都不理。”輝叔身邊有些人移民了,但輝叔留了下來,並選擇回到家鄉石排。輝叔開始想著幫助家鄉,幫助更多的人。輝叔回來家鄉對父老鄉親常說:“我們的民族思想很厲害的,所以不捨得離開家鄉。”幫人在乎幫人自助,輝叔樸實的語言表達了他對慈善事業的熱愛,他認為:“取於社會,回歸社會。不需要剩很多給子孫,剩這麼多沒用的。”

丈量祖國大地,播灑一片丹心。王錦輝對祖國對人民無限熱愛的赤子之心,成為二十多年來投身慈善公益事業的源源不斷的精神動力,成為無私奉獻社會和幫助他人的巨大的道德力量,王錦輝堅持用無言的大愛詮釋著自己對人生的信念和追求。

在東莞石排,王錦輝家的活動室里有一張大大的中國地圖,上面標著113面三角旗,每一面旗代表著一個“希望之夢”,那是他捐建的113所希望學校,地圖的旁邊則掛滿了各地送來的錦旗。

一次偶然的機會助學粵北連州高山鎮斜塝山村,徹底地點燃了王錦輝的“希望之夢”。他立下宏願,要用自己的愛心譜響助學之歌:在有生之年,將足跡踏遍祖國的萬山千水,在金城集團50周年時,親手創辦100所希望小學。

斜塝是連州市高山鎮一個邊遠的行政村,屬石灰岩山區,解放戰爭時期是共產黨領導的游擊隊活動的地區,這裡的村民曾為革命的勝利做出過艱苦卓絕的鬥爭,但由於山高路遠,田少地薄,人們還在“溫飽線”上掙扎,更甭說興辦學校了。村屬斜塝小學始建於50年代,設在簡易茅草棚和祠堂里上課,教師宿舍則安置在附近的村民家裡。

1998年12月29日,王錦輝以香港童軍總會九龍城區主席的身份來到連州,出席一隊到高山鎮進行野外露營童軍的閉營儀式,親眼目睹了斜塝學校校舍的破爛和簡陋的教學設施。特別是看到建了1米高的磚牆半途而廢、已長滿雜草的校園,眼淚止不住地流了出來。他當即便跟隨行的連州團市委書記夏友記說:“這間學校我幫定了,要用多少錢你們儘管開個數,我要的是實實在在地把錢用在孩子們的身上。”說罷當即便捐資30萬元,用以重建校舍。

為了儘快將學校建好,讓孩子們早日走進寬敞明亮的教室,王錦輝不顧年事已高,路途遙遠,先後4次跋山涉水來到斜塝察看學校的修建情況,對基建工作進行具體指導,並再捐贈13萬元為學校建籃球場,購置了全新桌椅,為每一位學生贈送一個新書包和定製校服,整個學校的校園規劃、教學設施均按國家二類標準配齊。

斜塝是幸運的,斜塝的孩子是幸運的。更喜人的是,斜塝村業餘夜校也辦到了該校裡面,年幼的孩子們在享受現代化教育的同時,山民們亦來這裡“充電”——識字補課,為拓展一條山區致富的陽光大道打下結實的基礎。從此,王錦輝先生與貧困地區的學子結下了不解的助學緣,全身心地投入參與建設“希望工程”學校和“光彩小學”工作。

赤子報國,志在興教,“窮則獨善其身,富則兼濟天下”。助學興教,成為王錦輝父子的共識。1996年,為進一步推進和管理慈善教育捐助事宜,發展貧困地區的教育事業,“金城營造王錦輝教育慈善基金會”正式成立。集團公司每年都從利潤中按一定比例提取資金撥給基金會,實施“貧困地區百所學校捐助計劃”、“各地清貧學生助學金計劃”等。為了開源節流,基金會的工作人員並不多,具體運作方式為:基金會調研、了解和聯繫需要幫助的貧困地區和學校,由貧困地區鄉鎮擬定有關的建議計劃書,王錦輝便與基金會成員作初步評審,並由王錦輝親自或派基金會幹事周金生和其他專業人士進行實地考察,確定最終捐助計劃。捐款會以建校80%至90%作計算,其餘由當地政府和鄉鎮政府共同分擔,互相監管。學校落成驗收后,王錦輝會按實際需要,在開幕禮時用額外的捐款用作購買校服、文具及其他教學設施等。在王氏父子的感召下,香港許多人士加盟其中,有錢出錢、有力出力,形成了以王氏父子為中心的一個愛國助教群體。

1997年起,王錦輝開始更大規模地捐資助學。一間間漂亮的房子,從原來的危樓上建起來了,一個個孩子走進來了,一個個孩子走出去了,一個個希望也就從這裡放飛……

更難能可貴的是,80多歲高齡的王錦輝不辭勞苦,登山涉水,千里迢迢躬身前往每一間捐款學校主持奠基儀式、驗收工程質量、主持落成開幕、探訪貧困村鎮孩子等。王錦輝每年有一半時間在廣東,幾乎全部用來跑捐學的事。遍布全國各省市的110多所希望學校,除了因年紀大,西藏捐建的希望小學無法前往之外,王錦輝每所學校至少跑兩次,從考察、選址、建校到參加開學典禮,都有他的身影。一路走來,跋山涉水行走在鄉野間,面對旅途勞頓甚至生命危險,這位老人從未停步。當地的村民都說,輝叔是在捐“心”,他把感情都給了窮孩子們。

2003年4月19日,湖南汨羅的一所希望小學要開工了,和往常一樣,王錦輝去“看場”。那天,飄著小雨,王錦輝一行在回程的路上,突然一輛兩噸半的東風貨車失控,撞向王錦輝乘坐的小轎車,小車嚴重變形,輝叔鎖骨輕微骨裂,耳朵被玻璃碎片割傷,需要縫合。王錦輝拿著當天拍下的照片,開玩笑地“回放”現場,輕描淡寫,像在講別人的故事。車禍后,王錦輝並沒有“後退”。車照坐,山路照跑,款照捐。

王錦輝是建築方面的行家,對捐建的希望小學,他有個近乎“苛刻”的習慣,每個項目都要一一過目。工作室里,放著許多希望小學的圖紙。他反對“大筆一揮簽了支票就了事”,他說“要對山區的孩子負責,希望自己的每分錢都花到刀刃上。”“我一般每次捐建校費的80%至90%,其餘的由地方政府承擔,校舍建成后覺得滿意,就追捐餘款及所需文具、教學設施。”他說,如果發現捐款用非所需,就放棄捐建。年過八旬高齡的他,這份熱情與毅力依然如惜。他的香港朋友無法理解:都八十齣頭了,捐錢就行了,這麼大年紀何必到處顛簸受那份罪!他笑眯眯地道出原委:面對面了解別人的困難,滿足孩子們的需要,這份快樂可是花錢買不來的。

王錦輝不是明星,但受到孩子們的熱烈歡迎,還追著要他簽名,要與他合影。王錦輝平時自己生活很節儉:從不挑食,不浪費食物,一套西裝穿了三十多年,腳下的皮鞋穿了七八年……但是,他很在意孩子們有沒有衣服穿,有沒有學上,為了捐資助學,他毫不猶豫,一擲萬金。家裡面插滿了113面紅三角旗的中國地圖,地圖的旁邊則掛滿了各地送來的錦旗。每面紅三角旗都代表著一個“希望之夢”,在地圖上,每增加一面紅三角旗,在山區就會放飛無數的“希望之夢”。

2006年8月,王錦輝十年建100所希望學校的願望提前實現了。至今,廣東、內蒙古、河北、河南、陝西、湖南、廣西、山西、甘肅、江西、新疆、安徽、西藏、湖北、貴州、山東、黑龍江、青海、海南19個省市自治區、45個地級市(地區、自治州)、69個縣(鄉鎮)已有他捐建的113所希望小學。王錦輝的心愿已經提前報捷,可這時他卻停不了腳步,他又走在了新一輪的捐資助學的路上。同樣是那句話,“有求必應”。他說,“幫人的腳步不能停止。既然這樣,也算是一個巧合,就算是將自己所做的一切,做為獻給香港十周年的一份特別禮物。”

王錦輝善心不已、善行不止,堅持助學興教不停步。正如他樸實的話語中所表達的:“我希望自己繼續有魄力,做完100家之後,會繼續去做的。最重要的是我有精神繼續去做,不敢說多少家,總之有生之年,有精力去做一家,多做一家,就有一家。”

王錦輝除重點選擇助學外,在其它各方面慈善公益事業也不遺餘力。2006年7月,受颱風“碧利斯”和“格美”的影響,韶關市出現了暴雨、局部特大暴雨,引發了武江、北江流域超百年一遇的洪澇災害。兩次洪災造成韶關市10個縣(市、區)共109個鄉鎮受災,37萬多群眾被洪水圍困,受災人口99.27萬人,全市倒塌房屋6.5萬間,直接經濟損失62億多元。王錦輝得悉情況后,立即召來基金會幹事周金生,讓他趕赴粵北親自考察災情,待考察結果,再議有關賑災事宜。在省僑辦的安排下,周金生先生來到韶關災區進行調研,然後將有關情況上報王先生及基金會。四天四夜,周金生所見之處,一片狼藉,到處殘垣斷壁,滿目瘡痍。每到一處,他都找來當地村支書,要求如實將此次洪澇所波及的“全倒戶”進行登記,然後親自到“全倒戶”處看一看,並逐一登記好戶主身份證及有關聯繫電話。

他把四天來的日夜奔波統計的數字報告給王錦輝:坪石鎮明月灘42戶,坪石鎮金雞村上白沙、下白沙村59戶,曲江橫村新屋村27戶,七星墩白土羅村17戶,七星墩村第一隊、二隊、三隊45戶,樂昌市塔頭村38戶,樂昌市大木丘村53戶,樂昌市黃圃鎮朱家田村28戶。8條村共309戶為“全倒戶”。

2006年9月8日,經過一個月的醞釀,王錦輝一行風塵僕僕地來到韶關,像往常一樣,車一停,就立即來到災民家中或帳篷里,過問賑災情況,向災民送去問候和溫暖。當天,在省僑辦領導的見證下,與韶關市(縣、區)領導簽下了“金城營造王錦輝慈善教育基金會”捐資重建韶關災區農村“全倒戶”房屋協議書,並將309萬元支票親自送到韶關市有關領導手中。

“基金會討論時,原擬拿出300萬元來資助災民重建家園的,可這八條村有309戶‘全倒戶’,按每戶1萬元計,要309萬元,於是我們特事特辦,還是拿出309萬元資助每一戶。這樣心頭才踏實才放心呀。王錦輝說,“我不大願意做錦上添花的事,卻樂意雪中送炭。只要有需要,只要我能滿足,我肯定不遺餘力。”

2001年,王錦輝為了資助家鄉建醫院,一擲萬金。東莞市石排鎮醫院以前地處偏僻,建築也是老房子,很陳舊簡陋,技術力量及設備配置都非常不適應的鎮衛生院,病人來看病,對醫院也沒有很大的信心。當時石排人遇到一些病痛,都往往要到外地看病就醫。

上世紀九十年代,石排政府曾計劃重建人民醫院,也有過一次募捐,但資金缺口太大,醫院遲遲沒能建起來。2001年,石排鎮人民政府再次計劃重建人民醫院。王錦輝主動提出要承擔捐贈,“最後這次鎮政府沒有叫我捐錢,我看這些幹部把石排建得不錯,我就捐1000萬給他們。”

這個舉動在社會上反響很大,也給我們心靈震動很大。王錦輝為何要一諾千金,捐贈千萬?據王錦輝兒子王國強回憶當時:“他跟我說,捐100萬沒有作用,不如你帶個頭,希望能夠多一點,不如捐1000萬,我贊成他捐了1000萬。”王錦輝在捐贈時卻對工作人員說:“捐1000萬給你,保密啊,千萬不要說給人聽啊。沒有說要求報答,是自己發自內心的。”

一石激起千層浪,王錦輝的善舉在石排引起了轟動,也激勵了全鎮群眾以及來莞鄉親參與到這件事情當中。老人們把他們的養老錢都送來了,小孩子們把他們的零用錢、壓歲錢也送來了,更有流水線上的普通工人,辛苦創業的企業家,在石排生活的外商、港澳台同胞,一元兩元,十元百元,一萬,一百萬……他們紛紛解囊相助,各盡所能,都希望能為新醫院的建設增添一磚一瓦。短短的兩個星期之內,石排醫院的籌款就達到了3000多萬。人們說,王錦輝這位老人家的平常善舉讓他們感受到了一種建設石排的力量,激發了大家的熱情。

王錦輝的善舉得到了整個家族的支持,王太太陪同王錦輝已經跑了全國20多個省份和自治區,這些地方,按照王錦輝的好友周金生的說法,是給錢讓人去拿到都沒人去的地方,可是王錦輝每次都要親自去。走南闖北,北上黑龍江,南去香港,大半個中國就這樣走過來了。老人蹣跚的腳步深深地刻印在山區的泥地上,刻印在山區孩子的心中。據周金生說:“好多地方的路途,並不是水泥路,是泥跟水混在一起的馬路。王老先生和王太太都坐車顛簸幾十個鐘頭去看那些學校,但是他們從來沒說過一句辛苦或不舒服。”

2008年“5·12汶川大地震”發生后,王錦輝的孫子王紹基與龍靜斯在石排舉行婚禮,當場將婚禮的禮金380多萬元悉數捐出,協助救災。據了解,王紹基與龍靜斯5月18日在香港舉行結婚典禮時,出席嘉賓得知禮金將捐贈災區,紛紛慷慨解囊,當日共籌得禮金180萬港幣,王紹基夫婦湊整200萬,經中聯辦捐往四川災區。

王錦輝的善舉影響著身邊的每一個人,“慈善教育基金會”總幹事周金生先生,結束自己經營的企業,義務參與基金會管理工作,多年來躬身到每間捐助學校開展校址考察、中期勘查質量、參與落成開幕、探訪貧困村鎮孩子等。據深入了解,周金生與王錦輝有三十多年的交情。第一次見面,當時周金生是香港東莞同鄉會大埔分會主席,王錦輝是東莞同鄉總會副主席。後來,在第二屆香港東安懇親會,王錦輝任主席,周金生任副主席,兩人慢慢熟絡,變成好朋友。97年,王錦輝動員周金生加入基金會教育幫扶事業。周金生結束了自己在香港的零售店,把農場交給夥計打理,全身心投入基金會運作中來。07年,周金生還結束了農場生意。周金生親力親為走訪每一間學校,卻從未受到金城營造一分錢,前期還自己出錢捐助。在遇到諸多困難的時候,比如圖紙不合標準,豆腐渣工程,爛尾樓等等,周金生都不遺餘力地加以解決。

王錦輝的善心善舉,以及家人朋友、社會各界的大力支持和積極參與,進一步動員、凝聚社會方方面面的力量參與到道德建設中來,形成一批又一批的“愛心使者”,匯聚成巨大的“愛心暖流”,讓愛在分享中越來越多、越來越滿。

2005年1月,王錦輝收到了韶關南雄一對姐弟何乙妹、何飛龍寫來的一封言辭懇切的求助信,信中,姐弟倆說:他們十分不幸,全家4口住在一間破舊的房子里,剛剛去世的父親還留下了一大筆債務……輝叔給姐弟倆寄去了充足的學費,還鼓勵他們要更加堅強,努力學習。

何乙妹、何飛龍姐弟倆高考前夕,王錦輝和老伴決定去看看他們。而看到姐弟倆家裡的情況,王錦輝和老伴分外難過。看著眼前何乙妹家破敗不堪,隨時都要倒塌的房子,王太太當場落淚了,這是怎樣一個家庭阿!母親殘疾,在她的身上,看不到一絲乾淨的衣服,看不到一處好的布。全家住在一個房子里,既是床又當凳子的木板已看不出最初的樣子。碗里還剩下半碗菜。房子里很黑,只是從房頂透過來微弱的光。何乙妹的媽媽正努力地攪動那一大鍋豬草。他還有一個80歲的患有嚴重支氣管炎的爺爺,還要下田種地的他一輩子沒有見過什麼村外的世界。輝叔的突然造訪讓他深感意外,嘴巴嚅囁了很長時間,想說什麼,可是直到輝叔他們走了,他都沒有說出一句完整的話來。只是,用他們自己的方式表達著內心的感激。

從讀書開始,每年都因怕交不起學費而飽嘗痛苦的何乙妹姐弟倆有了王錦輝的資助,對未來的學習充滿信心。王錦輝的幫助為姐弟倆的夢想插上了翅膀,也在改變著這個貧困家庭的命運,而在王錦輝的生活中,這樣的事情他做了多少,這樣的人他幫了多少,他自己都記不清楚了。在他的心中,盛滿的是孩子們因為有書讀的開心的笑臉,還有在寬敞的教室里上課的求知若渴的眼神。

不簡單的誠意常有最真實的感動。一次在河北易縣為新捐建的希望小學剪綵,4000多鄉親夾道歡迎王錦輝夫妻。當時,王錦輝還為“這麼興師動眾”不太高興,後來才知道是鄉親們自發來的。王錦輝只會講廣東話,北方鄉親聽不懂,但這種時候不需要語言,大家爭先恐後地與輝叔握手,緊緊不放。

王錦輝沒有上過講台,卻有自己的“管教”辦法:孩子們每學期都要把成績單寄到家裡,學費“分期付款”,成績過關才能獲得下一年的學費。

2007年,王錦輝作為東莞僑領代表被國僑辦邀請到北京參加國慶宴會。抵京當晚,王錦輝就輾轉找到了他常常挂念的“鄉親”,廣西融水兩個由他資助、如今正在清華及北大上學的大學生。看到他們出了成績,老人家說:“實在令人高興!”

翻開廣西融水藉清華研究生周增光的書信,讓王錦輝驕傲和自豪,從簡短的字裡行間里讀出了希望之光……

王錦輝先生出生於廣東東莞石排鎮,二十世紀五十年代末赴香港謀生,於1963年7月首創金城營造公司,設立於九龍旺角花園街,1964年初將公司遷往九龍土瓜灣駿發街28號地下至現在。1982年,該公司改為金城營造有限公司,王錦輝先生擔任董事長兼總經理,從小規模建築,繼而逐步擴至現階段的多元化業務。尤其是其公子王國強先生1985年自加拿大回港擔任公司副董事長、總經理后,積極協助管理,使公司之業務倍加迅速擴展,成就卓越,以致逐步成為譽馳香港的多元化集團公司,業務擴大到整個東南亞地區。有員工4000多人,3個獨立的寫字樓,100多種類型的工程車輛,160多台挖泥機及120多台全自動壓縮機,此外,還擁有全香港數目最多的為街燈服務的升降台車。

王錦輝先生熱愛祖國,熱愛家鄉,熱心公益事業,且樂善好施。幾十年來,參與了很多社會服務。曾先後在香港東莞同鄉總會、香港童軍總會、香港九龍樂善堂等二十多個社團體中任主要職務,所做好事善事數不勝數。在香港,他積極參與籌劃童軍活動,除不斷以數額不等的資金資助童軍的事業外,王氏父子還曾資助了100名北京師範大學的家庭貧困大學生。為東莞家鄉成立一個港幣100萬元的名為“東莞市傑出高中畢業生獎勵金”的基金,每年頒發東莞能考取全國前20名重點大學的傑出高中畢業生,以鼓勵有上進心的中學生,為東莞市培育更多優秀人才而奉上一份特別的“生日禮物”。石排鎮中心小學、石排中學、石龍中學、東莞理工學院以及燕窩小學、福隆小學等學校都得到他熱心資助,捐助金額超過300萬元,並捐贈100萬元設立“王錦輝先生獎學資金”。於1998年秋捐款100萬港元,興建香港童軍九龍城區王錦輝活動中心。1999年,王錦輝先生在南雄捐助第一所學校——珠璣下汾小學,此後十年時間裡,他對南雄教育事業的捐助活動一直沒有間斷,共捐助了黃坑中學,新城王錦輝中學,新龍金城中心小學,界址金城小學等8所學校的17個建設項目,總金額達587萬元。據南雄市教育部門的統計,10年來王錦輝先生在南雄捐助的學校共讓13000多名學生從中受益,佔全市學生總數的20%,對於南雄這樣的欠發達地區而言,王老先生的慷慨捐助無疑是雪中送炭,他的捐助在很大程度上緩解了南雄教育投入不足的問題,對該市在規範化學校建設,中小學布局調整,老區學校建設,校園環境美化等方面起到良好的促進作用。2000年12月又捐款1000萬港元在香港浸會大學設立附屬王錦輝學校;在老家東莞捐資500萬元人民幣興建了石排王錦輝中心學校;此外,還率先捐出1050萬元修建東莞石排新醫院,在他們父子的帶動下,石排鎮的海內外鄉親和企業家紛紛解囊相濟,使資金得以順利到位,目前石排醫院已成為全國最大鎮區醫院;2006年給廣東韶關受洪澇災害嚴重的八條村三百零九戶“全倒戶”每戶資助一萬元重建家園,總額為300萬。2008年捐贈四川地震災區近600萬元。1987年捐獻50萬元人民幣給石排中學,隨後又捐助20萬元人民幣給石排中學建圖書館等;捐資40萬元人民幣給石龍中學建教學大樓;捐資50萬元人民幣給東莞市醫療基金會;捐助10萬元人民幣給東莞市社會治安基金會;捐款30萬元人民幣給石排公安分局作建設費用;捐資560萬港元新建石排東江大道;先後以10-30萬元不等數額,資助東莞理工學院、石龍醫院、東莞市人民醫院及老家石排鎮多間小學建設;捐資30萬元人民幣興建惠州市博羅縣橫河鎮黃竹村金城小學;在清遠捐建了8所希望小學,其中5所在連州,捐款超過200萬元;在西部地區甘肅省捐資30萬元人民幣興建兩間希望小學;捐資30萬元人民幣給陝西省信陽市興建兩所希望小學;捐資50萬元人民幣在山西太原興建了兩所農村小學;在內蒙古包頭市捐資30多萬元人民幣興建了一所希望小學。1998年12月起,王錦輝與粵北山區教育結下了不解之緣,捐助45萬元人民幣興建韶關市北江區灣頭金城小學;先後捐資88.5人民幣萬元,興建連州市斜旁金城希望小學、荒塘金城希望小學,連州市三辰影庫金城音像電子館、同時亦捐資15.5萬元人民幣給連州市每間中學添置教學設備。據不完全統計,王錦輝先生從二十世紀80年代初開始,捐向於國內教育及有關福利事業的款項近1億人民幣。

王錦輝先生和善厚道,一派忠厚長者風度。熟悉王錦輝先生的人都說他面善心更善,稱讚他有一顆仁愛的心。1995年9月,他作為珠璣巷後裔,懷著尋根問祖的心情回到南雄。當踏上珠璣古巷這塊熱土,心中便有一個熾熱的願望,要為古巷鄉親辦點好事善事。他來到珠璣鎮農村了解當地百姓的生活及辦學情況;在珠璣村,見到一些年事已高、生活困難的老人,他便象見到久別的親人一般當即送一百元面額的“見面禮”。來到靈潭小學,當看到一間間被白蟻破壞,已成為危房的校舍時,當即表示願意資助30萬元人民幣,幫助學校興建一棟教學大樓。2000年3月,他又將愛心獻給珠璣鎮唯一土磚瓦房的學校——珠璣鎮下坋小學,將30萬元人民幣捐款送到下坋小學,幫助學校興建教學大樓。在他的資助下,靈潭、下坋小學教學大樓相繼於2000年5月、10月竣工並交付使用。兩棟教學大樓均設計為三層框架結構,每層四間教室,建築面積為998平方米。外牆玻璃馬賽克貼面,再配上鋁合金玻璃窗,遠遠看去氣勢雄偉、光彩奪目。之後,王錦輝先生又出資購買了一批嶄新的課桌椅及學慣用品送到兩所小學。師生們再次被他的愛心所感動。根據群眾意願,南雄市人民政府特意製作了一塊“捐資辦學,功德無量”的金匾送給王錦輝先生,以感謝他支持山區教育,造福桑梓的愛心之舉。2001年2月27日,在南雄市玫協六屆十三次常委會議上,王錦輝先生光榮當選為南雄市第六屆玫府委員。

2001年6月18日,王錦輝先生及夫人一行8人再次蒞雄並考察了新龍中心小學新址,決定捐款30萬元建新龍中心小學新教學大樓,於7月27日舉行了奠基典禮。

項目編號 王錦輝 | 捐助年份 | 省份簡稱 | 地級市地區 | 縣鄉級市/地區 | 校名(項目) |

| 1 | 2009 | 瓊 | | 東方市 | 東方鐵路中學 |

2 王錦輝 | 1985 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排中學 |

3 王錦輝 | 1985 | 粵 | 東莞市 | 莞城區 | 東莞理工學院 |

4 王錦輝 | 1997 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排福隆小學 |

5 王錦輝 | 1997 | 粵 | 東莞市 | 虎門鎮 | 東莞南柵小學 |

6 王錦輝 | 1997 | 粵 | 東莞市 | 厚街鎮 | 東莞厚街小學 |

7 王錦輝 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排中坑小學 |

8 王錦輝 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排田邊小學 |

9 王錦輝 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排谷嚇小學 |

| 10 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排赤坎小學 |

| 11 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排燕窩小學 |

| 12 | 1998 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排龍眼崗王仲銘小學 |

| 13 | 1998 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 斜塝金城希望小學 |

| 14 | 1998 | 粵 | 惠州市 | 博羅縣 | 博羅黃竹坑角金城小學 |

| 15 | 1999 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排中學圖書館 |

| 16 | 1999 | 粵 | 東莞市 | 石龍鎮 | 石龍中學 |

| 17 | 1999 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 下汾鎮金城小學 |

| 18 | 1999 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 靈潭鎮金城小學 |

| 19 | 1999 | 粵 | 韶關市 | 湞江區 | 灣頭金城小學 |

| 20 | 2000 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 石排鎮中心小學 |

| 21 | 2000 | 粵 | 東莞市 | | 東莞中學 |

| 22 | 2000 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 新龍鎮金城小學 |

| 23 | 2000 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 山塘鎮金城小學 |

| 24 | 2000 | 粵 | 東莞市 | | 東莞理工學院擴建 |

| 25 | 2001 | 粵 | 東莞市 | 石排鎮 | 新建中學 |

| 26 | 2001 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 南雄金城希望工程小學 |

| 27 | 2001 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 星子鎮金城小學 |

| 28 | 2001 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 麻步鎮金城小學 |

| 29 | 2001 | 粵 | 韶關市 | 曲江縣 | 湞江八一小學 |

| 30 | 2002 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 捐助31間中學添置三晨影庫 |

| 31 | 2003 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 新城王錦輝中學 |

| 32 | 2003 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 界址鎮金城小學 |

| 33 | 2003 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 黃坑中學 |

| 34 | 2003 | 粵 | 清遠市 | 連州市 | 九陂鎮中心小學 |

| 35 | 2003 | 粵 | 清遠市 | 清新市 | 新豐第一中學 |

| 36 | 2003 | 粵 | 清遠市 | 清新市 | 禾雲鎮金城小學 |

| 37 | 2003 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 黃坑中學(獎學金) |

| 38 | 2004 | 粵 | 肇慶市 | 德慶縣 | 羅陽金城小學 |

| 39 | 2004 | 粵 | 雲浮市 | 羅定市 | 羅星金城小學 |

| 40 | 2004 | 粵 | 茂名市 | 信宜市 | 良垌金城小學 |

| 41 | 2004 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 王錦輝中學 |

| 42 | 2005 | 粵 | 清遠市 | 英德市 | 茅塘金城小學 |

| 43 | 2005 | 粵 | 清遠市 | 佛岡縣 | 高崗金城小學 |

| 44 | 2005 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 新城王錦輝中學校園重建 |

| 45 | 2005 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 界址金城小學校園及校門重建 |

| 46 | 2005 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 新城王錦輝中學(助學金) |

| 47 | 2007 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 南雄中學 |

| 48 | 2008 | 粵 | 肇慶市 | 廣寧縣 | 金城中心小學 |

| 49 | 2008 | 粵 | 肇慶市 | 封開縣 | 新豐金城小學 |

| 50 | 2008 | 粵 | 韶關市 | | 韶關大學音樂學院 |

| 51 | 2008 | 粵 | 東莞市 | | 東莞理工學院 |

| 52 | 2000 | 港 | | | 浸會大學王錦輝小學 |

| 53 | 2000 | 港 | | | 浸會大學王錦輝中學 |

| 54 | 2000 | 桂 | 玉林市 | 博白縣 | 博白縣金城小學 |

| 55 | 2003 | 桂 | 北海市 | 合浦縣 | 金城小學 |

| 56 | 2004 | 桂 | 柳州市 | 融水苗族自治縣 | 安太鄉堯良金城小學 |

| 57 | 2004 | 桂 | 南寧市 | | 華光女子中學 |

| 58 | 2004 | 桂 | | | 青貧大學生助學金 |

| 59 | 2005 | 桂 | 北海市 | 合浦縣 | 大崇金城小學 |

| 60 | 2005 | 桂 | | | 青貧大學生(助學金) |

| 61 | 2006 | 桂 | | | 青貧大學生(助學金) |

| 62 | 2007 | 桂 | 梧州市 | 藤縣 | 平政金城小學 |

| 63 | 2008 | 桂 | 南寧市 | 武鳴縣 | 喜慶金城小學 |

| 64 | 2004 | 貴 | 黔東南自治州 | 錦屏縣 | 加池金城小學 |

| 65 | 2004 | 貴 | 黔東南自治州 | 錦屏縣 | 魁膽金城小學 |

| 66 | 2005 | 貴 | 黔東南自治州 | 錦屏縣 | 平翕金城小學 |

| 67 | 2003 | 藏 | 拉薩市 | 墨竹工卡縣 | 扎雪鄉金城中心小學 |

| 68 | 2001 | 贛 | 贛州市 | 于都縣 | 廟背金城小學 |

| 69 | 2001 | 贛 | 贛州市 | 大余縣 | 青龍赤江金城小學 |

| 70 | 2003 | 贛 | 吉安市 | 井岡山縣 | 井岡山金城小學 |

| 71 | 2005 | 贛 | 贛州市 | 大余縣 | 黃龍靈潭金城小學 |

| 72 | 2005 | 贛 | 九江市 | 都昌縣 | 和金鄉金城小學 |

| 73 | 2006 | 贛 | 宜春市 | 靖安縣 | 香田金城小學 |

| 74 | 2008 | 贛 | 贛州市 | 信豐縣 | 立新金城小學 |

| 75 | 2000 | 湘 | 岳陽市 | 汨羅市 | 智鋒金城小學 |

| 76 | 2002 | 湘 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 中洲鄉金城中心小學 |

| 77 | 2003 | 湘 | 邵陽市 | 邵東縣 | 簡家隴鄉旱沖金城小學 |

| 78 | 2005 | 湘 | 邵陽市 | 邵陽縣 | 栗樹金城小學 |

| 79 | 2006 | 湘 | 婁底市 | 漣源市 | 灌湄中學 |

| | | | | | |

| 80 | 2003 | 皖 | 安慶市 | 太湖縣 | 對歧金城小學 |

| 81 | 2004 | 鄂 | 十堰市 | 竹山縣 | 雙台鄉金城小學 |

| 82 | 2005 | 鄂 | 武漢市 | 武昌區 | 船舶學院(助學金) |

| 83 | 2006 | 鄂 | 武漢市 | 武昌區 | 武漢船舶學院(助學金) |

| 84 | 2007 | 鄂 | 武漢市 | 武昌區 | 武漢船舶學院(助學金) |

| 85 | 2008 | 鄂 | 武漢市 | 武昌區 | 武漢船舶學院(助學金) |

| 86 | 2001 | 晉 | 太原市 | 垣曲縣 | 金城光彩小學 |

| 87 | 2002 | 晉 | 呂梁市 | 方山縣 | 王錦輝光彩小說 |

| 88 | 2000 | 豫 | 信陽市 | 新縣 | 卡房鄉小學 |

| 89 | 2002 | 豫 | 信陽市 | 新縣 | 金城第一小學 |

| 90 | 2004 | 魯 | 萊蕪市 | 口鎮 | 金城中心小學 |

| 91 | 2000 | 冀 | 滄州市 | 滄縣 | 滄縣金城小學 |

| 92 | 2001 | 冀 | 承德市 | 豐寧縣 | 金城小學 |

| 93 | 2002 | 冀 | 保定市 | 易縣 | 解村金城小學 |

| 94 | 2005 | 冀 | 承德市 | 平泉縣 | 雙洞子金城小學 |

| 95 | 2000 | 陝 | 商洛市 | 商州區 | 黑山鎮東川金城小學 |

| 96 | 2001 | 陝 | 商洛市 | 商州區 | 張村鎮鍾鋒金城小學 |

| 97 | 2007 | 陝 | | 耀安區 | 安王金城中心小學 |

| 98 | 2007 | 陝 | 延安市 | 黃陵縣 | 倉村金城中心小學 |

| 99 | 2001 | 甘 | 蘭州市 | 榆中縣 | 窩子灣金城小學 |

| 100 | 2002 | 甘 | 定西市 | 通渭縣 | 大牛溝金城小學 |

| 101 | 2001 | 新 | 烏魯木齊市 | 達坂城區 | 天山金城小學 |

| 102 | 2001 | 新 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 薩爾達板鄉金城中心小學 |

| 103 | 2006 | 新 | 阿勒泰地區 | 阿勒泰市 | 薩爾哈木斯金城小學 |

| 104 | 2006 | 新 | 阿勒泰地區 | 富蘊縣 | 塔斯塔克金城小學 |

| 105 | 2006 | 青 | 海東地區 | 民和回族土族自治縣 | 腰路金城小學 |

| 106 | 2006 | 青 | 海東地區 | 民和回族土族自治縣 | 站溝金城小學 |

| 107 | 2006 | 內蒙 | 呼倫貝爾市 | 額爾古納市 | 蘇沁金城中心學校 |

| 108 | 2000 | 內蒙 | 包頭市 | 哈業衚衕鎮 | 金城哈業衚衕希望小學 |

| 109 | 2000 | 內蒙 | 包頭市 | 麻池鎮 | 金城交界營希望小學 |

| 110 | 2000 | 吉 | 通化市 | 柳河縣 | 涼水河子鎮平岡金城小學 |

| 111 | 2005 | 吉 | 通化市 | 柳河縣 | 平安堡金城小學 |

| 112 | 2006 | 吉 | 吉林市 | 蛟河市 | 慶嶺金城小學 |

| 113 | 2006 | 黑 | 伊春市 | 五營區 | 金城小學 |

| 114 | 2004 | 粵 | 韶關市 | 南雄市 | 黃坑中學 |

| 項目編號 | 捐助年份 | 項目名稱 |

| 1 | 2001 | 中國青少年發展基金會金城師範大學生助學金100名 |

| 2 | 2002 | 中國青少年發展基金會金城師範大學生助學金100名 |

| 3 | 2002 | 捐贈東莞市教育基金 |

| 4 | 2003 | 中國青少年發展基金會金城師範大學生助學金100名 |

| 項目編號 | 捐助年份 | 項目名稱 |

| 1 | 1986-2001 | 東莞市人民醫院 |

| 2 | 1990-2002 | 多年來贊助支持九龍地區童軍活動經費 |

| 3 | 1990-2002 | 香港童軍跨世紀大露營贊助日善亭一座於大露營場地 |

| 4 | 1992 | 多年來贊助支持東莞家鄉慈善活動經費 |

| 5 | 1992 | 石排醫院 |

| 6 | 1992 | 石龍醫院 |

| 7 | 1995-2002 | 多年來贊助支持慈善機構活動經費 |

| 8 | 1997 | 東莞市醫療基金 |

| 9 | 1998 | 東莞市治安基金 |

| 10 | 1998 | 贊助東莞人民醫院增購新醫療器材 |

| 11 | 2001 | 石排醫院基金 |

| 12 | 2002 | 香港童軍總會九龍城區童軍王錦輝活動中心 |

| 13 | 2002 | 捐贈中央統戰部中華海外聯誼會小數民族幹部培訓基金 |

| 14 | 2006 | 廣東省韶關市救災重建家園計劃捐資重建民房8條村莊共309戶 |

| 15 | 2008 | 捐助四川省地震災民 |

| 16 | 2008 | 廣東省東莞市石龍醫院行政樓 |